中國法治評估指標體系及總體狀況分析

【摘要】 建設科學的法治建設指標體系和考評標準,把法治建設的成效作為衡量各級領導班子和領導干部工作實績的重要內容,是黨的十八屆三中全會、四中全會提出的重要任務。對法治建設的評價,不僅要看立法、執法、司法、法學教育等部門所提供的數據,更重要的是看人民群眾的獲得感和滿意度。本文建立了包括法律規范體系、法治實施體系、法治監督體系、法治保障體系、黨內法規體系和法治效果體系的在內的法治評估指標體系。在問卷調研的基礎上,對我國法治建設的現狀和面臨的問題進行了全面的診斷和考評,既指出近年來在法治建設的各個領域取得的進步,又指出在問責和社會秩序等方面存在的問題。

【關鍵詞】法治評估 滿意度評價 指標體系 問題指標

【中圖分類號】D9 【文獻標識碼】A

【DOI】10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2018.04.005

法治評估指標總體特征

2015~2016年中國人民大學法治評估研究中心進行了兩次全國范圍的法治評估,共設立一級指標6個(包括法律規范體系、法治實施體系、法治監督體系、法治保障體系、黨內法規體系和法治效果體系),二級指標20個,三級指標62個,四級指標168個。這兩次評估分別委托中國人民大學調查與數據中心和零點公司進行調查,以被訪者的主觀評價為基礎,對法治各項指標進行評估。兩次評估共8000多樣本,分公眾卷和專業卷(2015年分為公眾卷、專家卷和執業者卷)。2015年的樣本來自全國28個省、自治區、直轄市。2016年的樣本來自東中西部9個省。[1]

做法治評估,當然需要法治建設的有關單位所提供的客觀數據,比如立法的數量,審判的數量,各類法律職業的數量,法學教育規模與普法的數量等。必須明確這些指標對法治的意義,其數量的變化究竟代表什么,是否數量越多就越好,越少就越差?更重要的是,法治建設的效果究竟如何,歸根結底要看人民群眾的評價,看人民群眾的滿意度,像習近平總書記說的那樣,“讓人民群眾有更多的獲得感”。否則法治建設各個機構提供的數據很好看,但人民群眾的評價不高,也很難說法治建設取得了多大成就。毫無疑問,人們對法治建設的評價是主觀指標,但當某種主觀評價占到相當大的比例時,其客觀意義是不言而喻的。

這兩次評估的評價標準有兩個:一是評估得分,評估設立的評分等級為五等,即好、較好、中間、較差、差,分別賦值為90、80、70、60、50,據此計算得分;二是評價比例,即好評、中評、差評的百分比,評價為好和較好的為好評,評價為中間的為中評,評價為較差和差的為差評,據此計算它們所占的百分比。評估得分標準可以從總體上判斷某項指標在整個法治指標中所處的地位;評價比率標準有利于彌補評估得分的不足,即分數背后的人們評價的實質,不管分數如何確定,通過評價比率可以看出人們對某項指標有多大的比率給予好評、中評或差評。

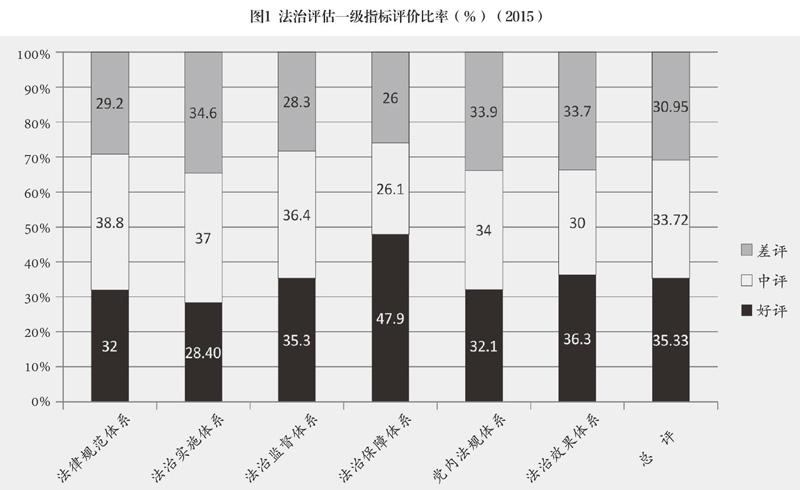

在一級指標層次,法律規范體系得分從2015年的70.1上升為2016年71.70;法治實施體系得分從68.28上升為69.92,法治監督體系從70.7上升為71.53,法治保障體系從72.1上升為73.82,黨內法規體系從69.1上升為72.36,法治效果體系從69.73上升為71.10。所有一級指標得分都有所上升,上升幅度最大的是黨內法規體系,上升了3.26分。評估總分由70.00上升為71.74。

就評價比率而言,所有一級指標的好評率都有所增長,兩年好評率最高和差評率最低的都是法治保障體系;好評率最低和差評率最高的都是法治實施體系;好評率進步最大的是黨內法規體系,從2015年的32.1%增長為2016年的43.53%,增長了超過10個百分點(圖1,圖2)。

法治評估一級指標分析

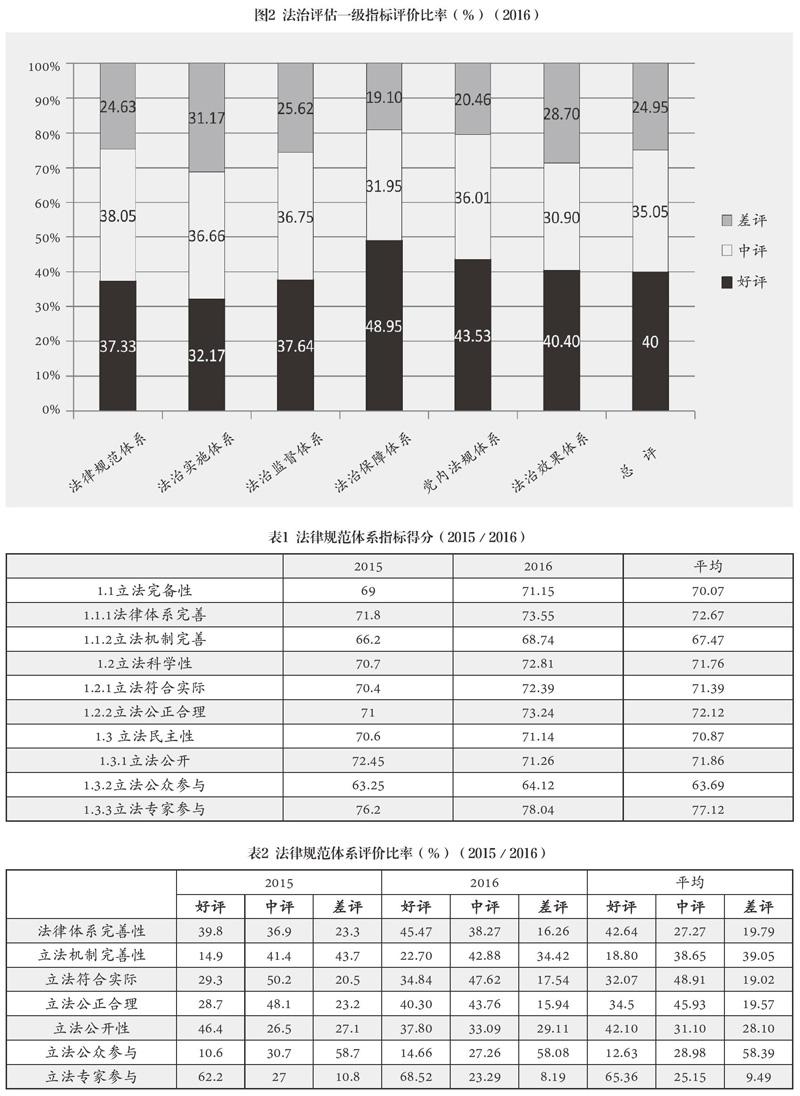

法律規范體系。法律規范體系設置立法完備性、立法民主性和立法科學性3項二級指標,7個三級指標。法律體系完善和立法機制完善是立法完備性的兩個相互聯系的方面,相差5.2分,反映了立法完備性發展的不均衡性。立法公眾參與與專家參與是立法民主性的重要方面,立法公眾參與是所有指標中得分最低的,立法專家參與的得分最高,二者相差13.43,反映了立法發展的兩種趨勢的矛盾(見表1)。

就評價比率而言,在7項二級指標中3項好評率超過40%,其中立法專家參與的好評率達到65.36%。2項二級指標即立法公眾參與和立法機制完善的好評率只處在百分之十幾的水平,立法公眾參與的差評率甚至接近60%,而立法專家參與差評率不足10%,立法公眾參與與專家參與形成鮮明對照(表2)。

法治實施體系。法治實施體系包括廣泛的領域,從行政、司法到民間解紛機制,因此設立行政執法、司法適用和社會治理3個二級指標。

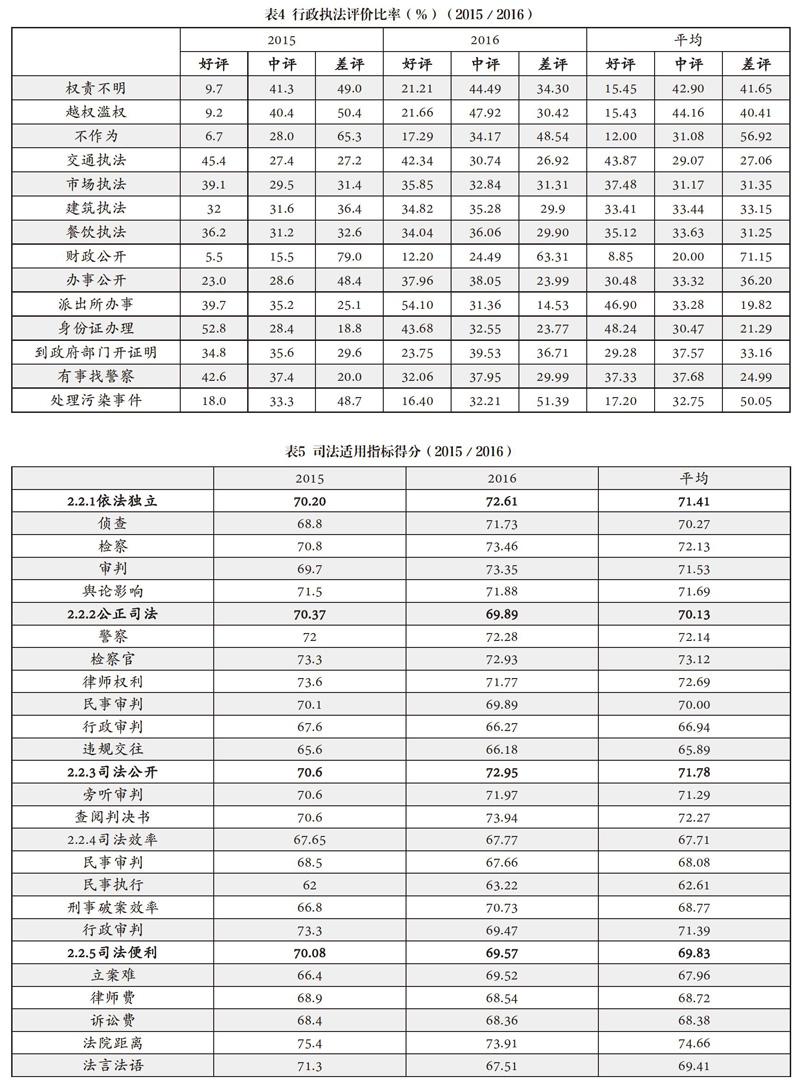

(1)行政執法。行政執法設置依法行政、嚴格執法、行政公開、行政效率4個三級指標,14個四級指標。依法行政的水平不高,在不依法行政的三種形式中行政不作為得分低于權責不明和越權濫權,是評價最低的形式;行政公開評價也不高,財政公開是行政公開的最薄弱環節。行政效率評價沒有超出較差水平,4項行政效率指標中有2項在較差水平(見表3)。

就評價比率而言,兩年平均好評率超過40%的有3項,即交通執法、派出所辦事和身份證辦理的效率。差評率超過40%的有5項,包括權責不明,越權濫權,不作為,財政公開和處理污染事件的效率,其中財政公開的差評率高達71.15%,而行政不作為差評率56.92%(表4)。

(2)司法適用。司法適用共設立依法獨立、公正司法、司法公開、司法效率、司法便利5項三級指標,21項四級指標。司法公正指標中行政審判公正和法官與律師違規交往的評價都處于較差水平。司法效率指標中,民事執法效率低是老大難,兩次評估都在65分以下。司法便利指標評價不高,5項指標中立案難、律師費、訴訟費和法言法語都在70分以下,占80%,接近司法仍然有阻力(見表5)。

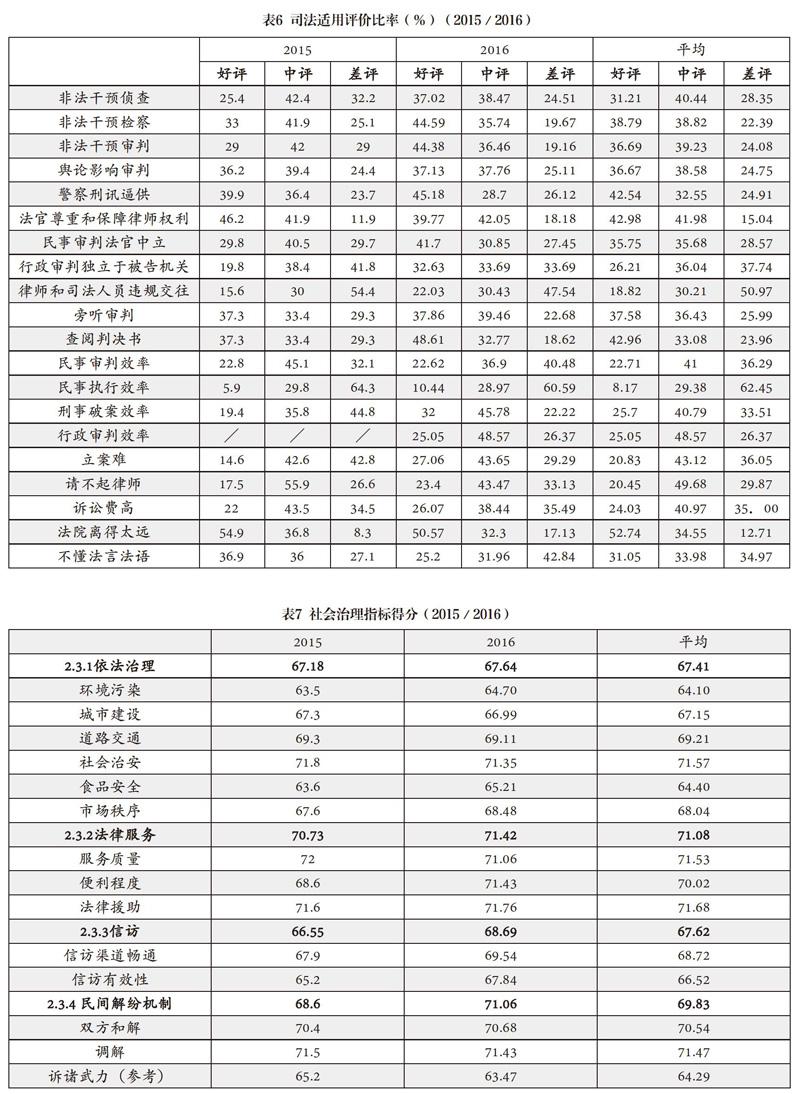

就評價比率而言,在21項四級指標中4項好評率超過40%,即作為司法公正指標的警察刑訊逼供,法官尊重和保障律師的權利,作為司法透明度指標的查閱判決書,作為接近司法指標的法院離得太遠,其中法院距離一項好評率達到52.68%。差評率超過30%共8項,包括行政審判公正、律師與司法人員違規交往、民事審判效率、民事執行效率、刑事破案效率、立案難、訴訟法高、不懂法言法語等,其中律師與司法人員違規交往差評率高達50.97%,而民事執行效率高達62.45%(表6)。

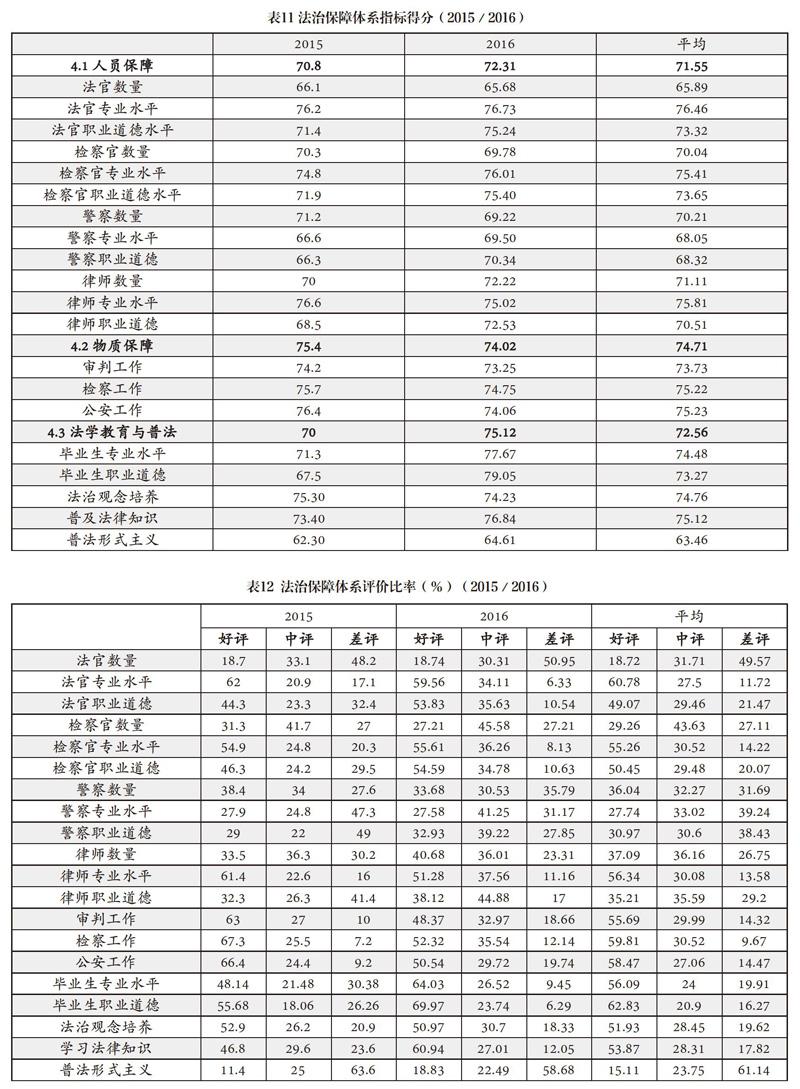

(3)社會治理。社會治理設置依法治理、法律服務、非正式解紛途徑和信訪4個三級指標,14個四級指標。依法治理水平的整體評價不高,6項指標中有5項處于較差水平,環境污染和食品安全是評價最低的領域。信訪指標的評價也較差(見表7)。作為民間解紛方式的訴諸武力得分也在65分以下,但該指標為否定性指標,評價得分越少表明人們越不贊成通過采取武力的方式進行私力救濟。

就評價比率而言,兩年平均好評率在40%以上的只有1項,即法律援助指標;差評率超過40%的3項,包括環境污染、食品安全的依法治理,信訪有效性,前兩項的差評率超過50%,信訪有效性差評率也達到46.2%。另外作為民間解紛途徑的訴諸武力差評率為58.07%(表8)。

法治監督體系。法治監督體系包括立法監督、行政監督、司法監督3個二級指標,11個三級指標。立法監督雖然評價中等,但它們并不是通過正式的監督機制,即改變撤銷機制運作的。內部制約(監督)和人大監督是行政監督和審判監督中共同的薄弱環節,評價都在較差水平,如何加強監督的實效是監督體制改革中需要注意的問題(表9)。

就評價比率而言,法治監督體系四級指標好評率超過40%的3項,包括對司法的檢察監督、審級監督和輿論監督,其中檢察監督好評率高達55.94%;差評率超過40%的1項,即對行政執法的人大監督(表10)。

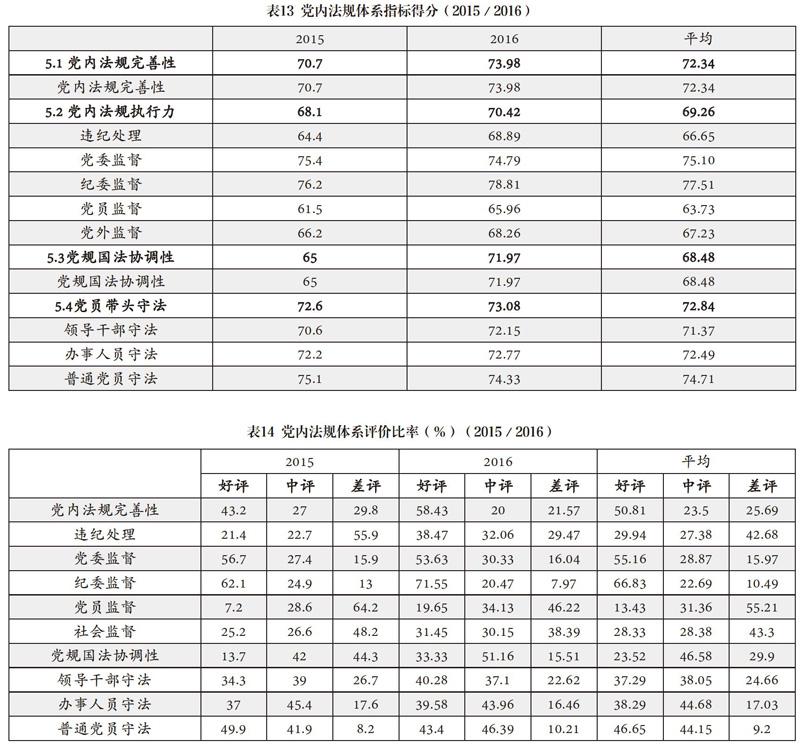

法治保障體系。法治保障體系設立人員保障、物質保障和法學教育與普法3項二級指標,20項三級指標。人員保障指標中,法官數量不足、警察專業水平和職業道德給予較差的評價。物質保障整體評價較高,檢察與公安的物質保障在75分以上。法學教育評價不錯,無論畢業生的專業水平還是道德水平,都呈現較大進步;但對普法的評價則一分為二,對法治觀念培養和普及法律知識評價積極,而對普法中的形式主義評價負面(見表11)。

就評價比例而言,法治保障體系好評率超過40%的指標共12項,包括法官專業水平、職業道德,檢察官專業水平、職業道德,律師專業水平,審判、警察、公安工作的物質保障,法科畢業生的專業水平和職業道德,普法中的法治觀念培養的學習法律知識,其中超過60%的好評率的指標2項。差評率超過40%的指標2項,即法官數量差評率49.57%,普法形式主義差評率高達61.14%(表12)。

黨內法規體系。黨內法規體系設立4個二級指標,即黨內法規完善性、黨內法規執行力、黨規國法協調性、黨員帶頭守法,10項三級指標。黨內法規協調性評價有明顯進步。黨委監督和紀委監督,是整個黨內法規體系的強項,相比較而言,另外兩種監督形式——黨員監督和黨外監督又顯得很不足。黨員帶頭守法,無論是領導干部、辦事人員還是普通黨員都得到70分以上的評價(見表13)。

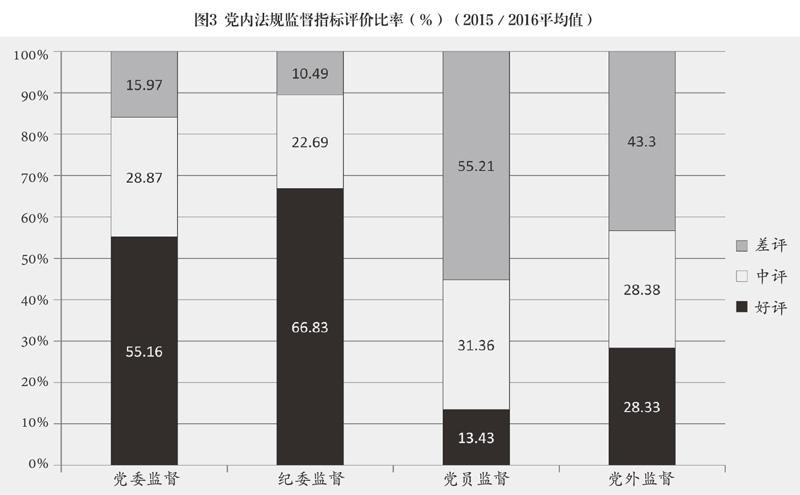

就評價比率而言,黨內法規體系10個四級指標中好評率超過40%的共4項,包括黨內法規完善性、黨委監督、紀委監督、普通黨員守法,其中紀委監督的好評率高達66.83%;差評率超過40%的3項,包括違紀處理、黨員監督、社會監督,其中黨員監督的差評率高達55.21%。2016年的評估結果與2015年的相比,各項指標的好評率有9項明顯上升,只有一項略有下降,其中黨規國法協調性上升最為明顯,好評率從15.51%上升為33.33%(表14)。

法治效果體系。法治效果體系是衡量法治體系運作效果的指標,法治效果是一個多維度的概念,因此設立4個二級指標,包括控權、人權、秩序與安全、法治觀念。

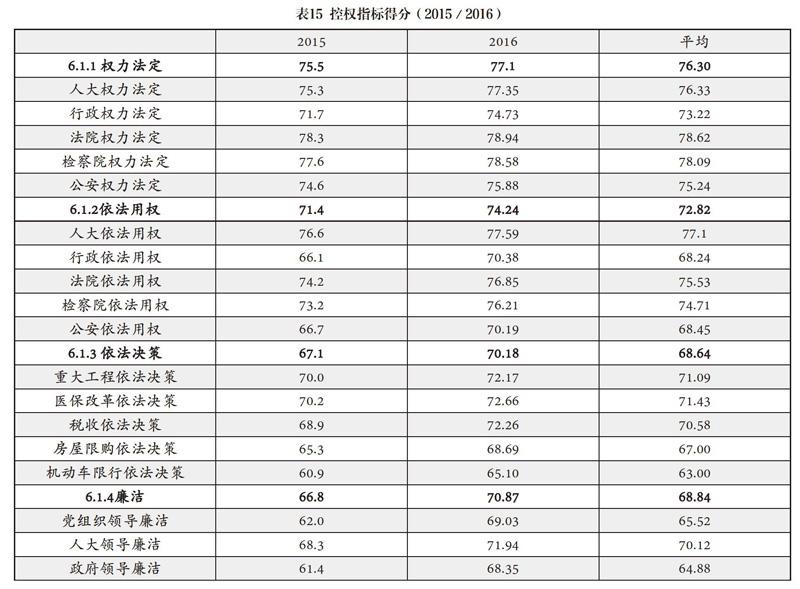

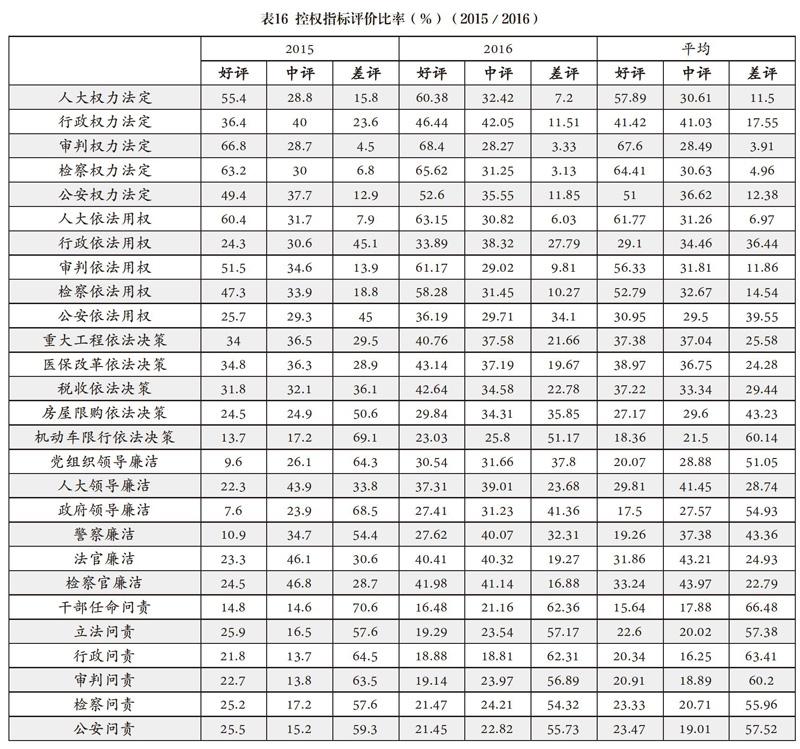

(1)控權指標。控權指標設立權力法定、依法用權、依法決策、廉潔、問責5個三指標,27個四級指標。權力法定指標得分高與問責指標得分低的反差,從一定程度上說明了我國法治建設的現狀,在現實生活中落實法律條文,需要治理體系與治理能力的配套,體制和機制的細化,還有相當長的路要走。依法用權的評價比2015年有所增長,但在行政和公安依法用權方面還停留在較差水平。依法決策評價好于2015年,但在機動車限行和房屋限購方面評價仍然較差(見表15)。

從評價比率看,在27個控權指標中好評率超過40%的共8項,包括全部權力法定指標,即人大、行政、審判、檢察、公安權力法定,人大、審判、檢察依法用權,其中審判、檢察權力法定,人大依法用權好評率超過60%;差評率超過40%的指標共11項,包括房屋限購、機動車限行依法決策,黨組織領導、政府領導、警察廉潔,全部問責指標,即干部任命、立法、行政、審判、檢察、公安問責,其中差評率超過60%的包括干部任命問責、行政問責、審判問責,干部任命問責的差評率高達66.48%(表16)。

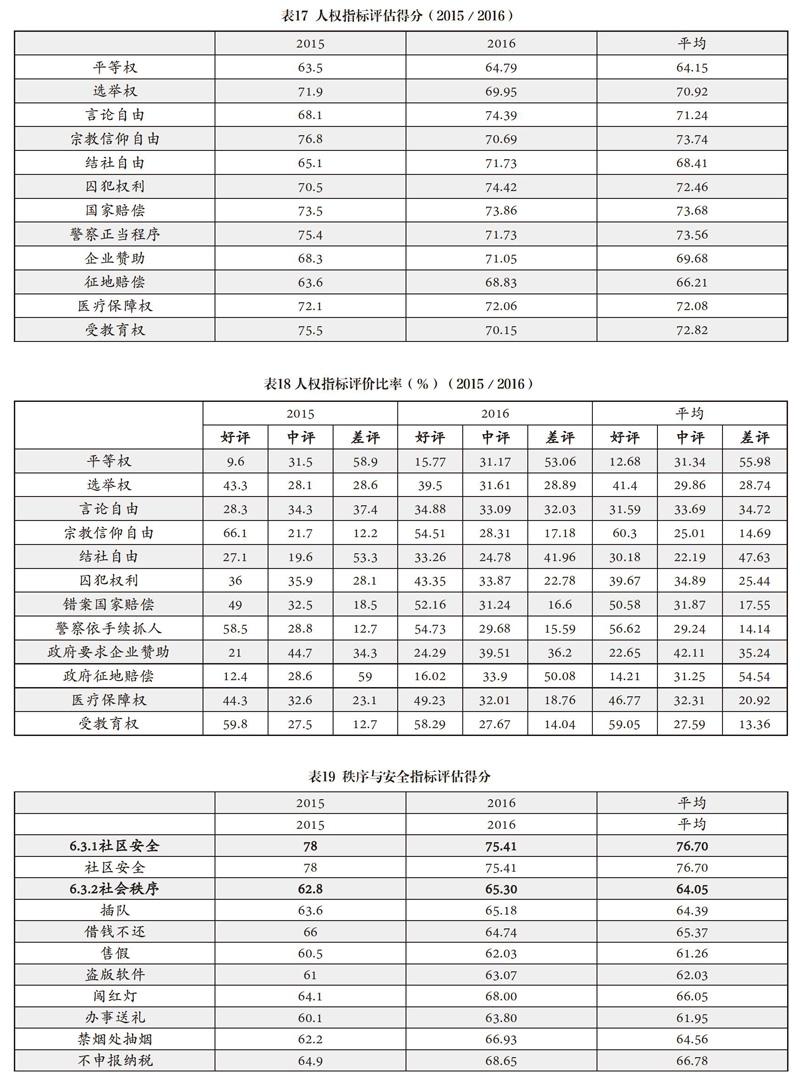

(2)人權指標。人權指標共設立7項三級指標,即平等權、選舉權、表達自由、人身自由、財產權、醫療保障權和受教育權,12項四級指標。平等權是全部人權的基礎,對所有的公民和社會組織是否能平等對待,是檢驗法治的試金石,也充分表現在執法和司法過程中,應引起高度重視。財產權保護與公眾利益息息相關,不得侵犯合法的私有財產,必須認真對待(表17)。

就評價比率而言,在12項人權指標中,好評率超過40%的共6項,包括選舉權,宗教信仰自由,錯案國家賠償、警察依手續抓人,醫療保障權和受教育權;而差評率在40%以上的共3項,即平等權、結社自由和作為財產權的政府征地賠償(表18)。

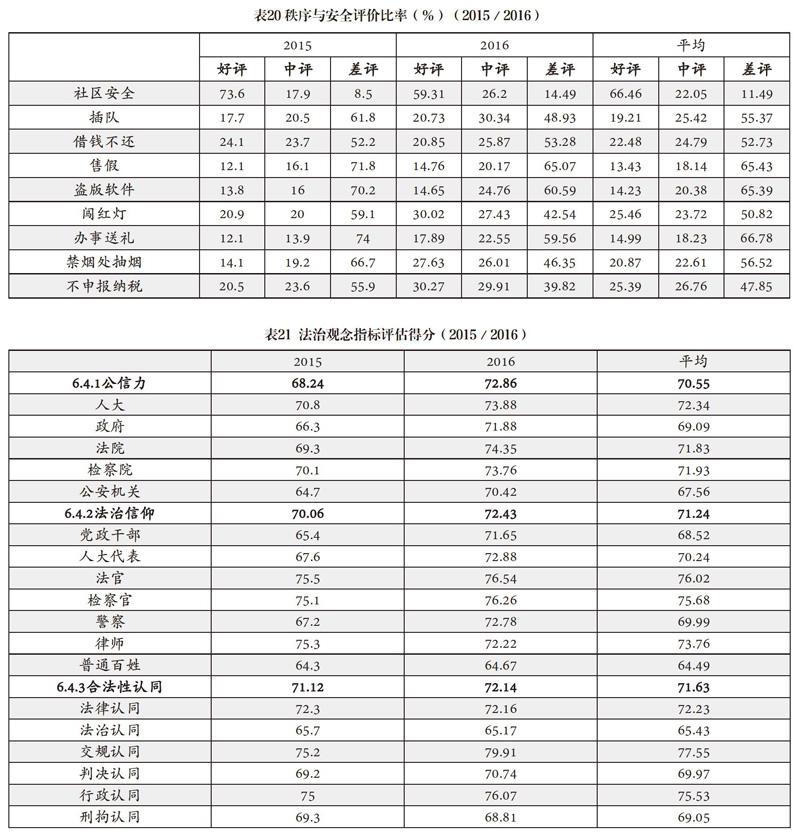

(3)秩序與安全指標。秩序和安全指標設立社區安全、社會秩序兩項三級指標,9項四級指標。在這一領域表現出兩極分化的趨勢,社區安全評價連續兩年在75分以上,反映人們對中國社會治安現狀的滿意度較高;但對社會秩序評價較差,平均分不到65,二者相差12分以上,是對我國安全與社會秩序現狀的客觀評價(見表19)。

就評價比率而言,秩序安全指標好評率在40%以上的只有1項,即社區安全,好評率66.46%;差評率在40%以上的8項,包括插隊、借錢不還、售假、盜版軟件、闖紅燈、辦事送禮、禁煙處抽煙、不申報納稅,其中售假、盜版軟件、給干部辦事送禮差評率高達60%以上,表現出人們對社會秩序不好的強烈不滿。社會秩序不好,仍然是建設法治社會的突出問題(表20)。

(4)法治觀念指標。法治觀念指標設立公信力、法治信仰、合法性認同3項三級指標,17項四級指標。一年來各類國家機關的公信力評價從較差轉變為中間,與廣大人民群眾朝夕相處的政府機關工作人員和警察的公信力有待進一步改善。法治信仰的程度也都有提高,但是黨政干部、警察的法治信仰還有待提高。要正確處理法治與改革的關系,使法治與改革相適應,使改革在法治軌道上進行,增強人民群眾對法治的認同感。對判決和刑拘的認同,實際是司法機關和公安機關公信力如何的表現(見表21)。

就評價比率而言,法治信仰指標好評率超過40%的7項,包括人大代表法治信仰,法官法治信仰,檢察官法治信仰,法治認同,交規認同,判決認同,政府認同,其中法官法治信仰和對交規認同好評率高達60%以上;差評率超過40%的指標2個,即普通百姓法治信仰和法治認同指標,都達到50%以上。大多數指標的好評率2016年都比2015年增長,其中公安機關公信力好評率從13.9%增長到48.12%,增長了超過30個百分點,差評率從50.4%下降到12.68%,下降了超過30個百分點,變化最明顯。政府的公信力、黨政干部的法治信仰、人大代表的法治信仰、警察的法治信仰的好評率和差評率也有了20%以上的變化,這都是進步的標志(表22)。但是,律師法治信仰的好評率卻由2015年的56.5%下降到36.72%,幾乎下降了20%。

問題指標:對25項65分以下指標的綜合分析

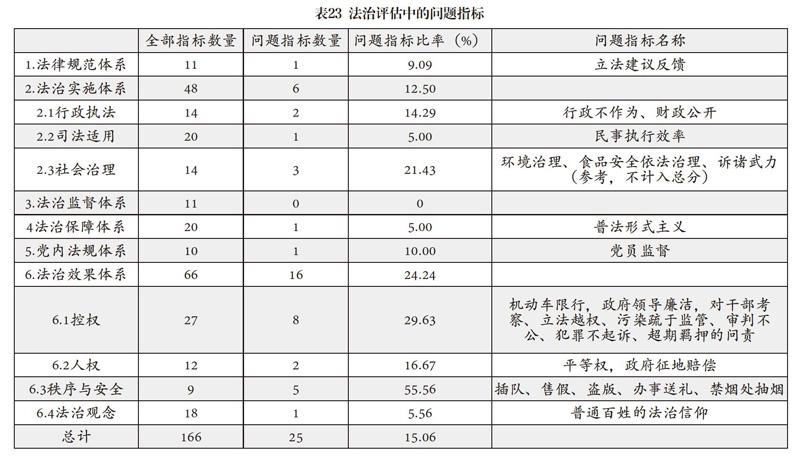

2015/2016法治評估共設立四級指標166項,其中65分以下的問題指標25項,占15.06%;65以上、70以下的指標50項,占30.12%;70以上、75以下的指標66項,占39.76%,75分以上指標25項,占15.06%(見表1~13)。

問題指標主要集中在控權指標和秩序與安全指標中,其中控權指標8個,社會秩序指標5個,二者總和占所有問題指標的52.00%,也就是說,一半以上的問題指標出在這兩個領域(表23)。下面我們以這兩個領域的問題指標為中心,結合立法、行政、司法和黨內法規領域中的問題指標進行綜合分析。

權力法定、監督與問責的階梯。問責指標中對黨組織任命干部、人大立法、行政行為、法院審判、檢察院公訴、公安機關的問責,全部都在65分以下。問責指標2015年得分61分,2016年為63.78,兩年都是得分最低的指標之一。就評價比率而言,問責指標的好評率兩年平均只有20%,差評率卻高達60%以上。問責的對象包括黨委組織部門、立法、行政、司法、檢察、公安等最重要的部門,普遍存在問責不力的問題。這是當前我國法治建設的一個突出的薄弱環節。

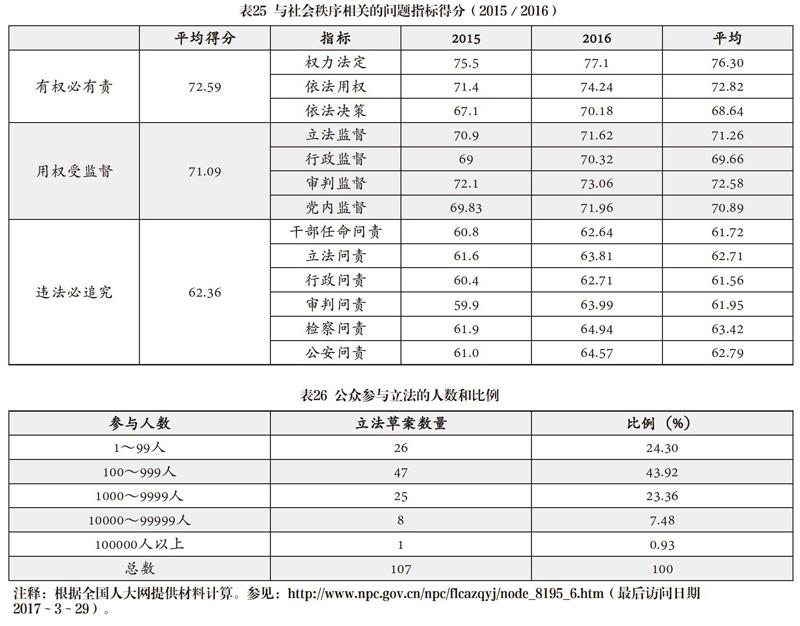

有權必有責,用權受監督,違法必追究,是法治建設的三個相互聯系的環節,任何一個環節出問題都可能影響法治的全局。相比較而言,近年來,我們比較重視在立法上權力與責任的配置問題,它涉及到權力法定、依法用權和依法決策3項指標,它們分別得分為76.30、72.82和68.64,平均得分72.59。強調用權受監督,即監督機制的建設問題,涉及到立法監督、執法監督、審判監督和黨內監督,它們分別得分為71.26、69.66、72.58和71.01,平均得分71.09。但是從實際效果看,違法必追究的環節做的還遠遠不夠,問責指標只有62.36分,與有權必有責、用權受監督相差10分左右(表24)。須知沒有嚴格的問責機制,立法和監督做得再好,都是紙上談兵。

社會秩序與社會治理、法治信仰相互關聯。社會秩序指標總體得分平均只有64.05,65分以下的指標5個,占8個社會秩序指標的62.5%,它們涵蓋人們日常生活中經常遇到的現象,包括插隊、售假、盜版、辦事送禮、在禁煙處抽煙、借錢不還、闖紅燈、不申報納稅。由此可見,不守秩序仍然是我國法治現狀中的一個很突出的問題。

社會秩序不好與當前我國社會治理水平有著直接關聯。人們對我國依法治理水平的評價不高,只有67.42分,其中環境污染、食品安全得分都在65分以下,城市建設、道路交通、市場秩序也都在70分以下。

與社會秩序指標相聯系的還包括普通百姓的法治信仰,兩次評估都在65分以下,遠遠低于從黨政干部到法律職業群體的法治信仰程度。

與法治信仰相聯系的是普法,它包括三個指標,其中法治觀念的培養和普及法律知識的評價都在75分左右,而普法形式主義的評價兩年都在65分以下(表25)。普法對于培養社會主義法治觀念和普及法律知識的積極意義是明顯的,但普法中形式主義因素也必須加以克服。

須知,法治是一個多維度的概念,對權力濫用的控制不能涵蓋法治的全部,必須同時強調全民守法。法治社會與法治政府要一體建設,才可能保證法治國家目標得到實現。

立法公眾參與與專家參與的反差。立法相關的問題指標共2項,即立法公眾參與和立法越權被問責。立法公眾參與是連續兩年評估得分處在最低檔次的指標,2015年的得分是63.2,2016年的得分為64.12。對立法公眾參與的評價,不僅在于是否可能對立法提出建議,更重要的是提出的建議是否石沉大海,是否能得到反饋。如果長期不注意對立法建議的反饋,人們參與立法的熱情會越來越低。

值得注意的是,近年來全國人大常委會非常重視立法的公眾參與,幾乎每一部立法草案都通過媒體公開征求意見。根據2016年人大常委會的統計,2005年公布《物權法》草案征求意見以來,共公布立法草案征求意見的總數為107件,參與人數共450471人,平均每件4210人,征求意見共2110388條,平均每件19723條。每年公布的立法草案數量已經從2005年的1件增加到2016年的20件。

為什么從客觀指標上公眾參與立法取得了相當不錯的成績,而人們對它的評價仍然不高?從實際情況來看,公眾參與立法的數量雖然不少,但是參與立法的公眾數量只占全體公眾數量的很小比例,比如參與數量最大的是勞動合同法修正案,參與人數也只有13萬多人。參與人數在10000人以上的立法草案只有8件,占7.48%,還有不少的立法草案,參與人數只有十幾人到幾十人(見表26)。因此,對大多數公眾來說,立法參與感并不高。對立法機關而言,立法公眾參與并不完全在于立法機關采取了什么措施,公布了多少立法草案,關鍵在于人民群眾的感受,人民群眾對立法公眾參與的滿意度、獲得感。

立法越權被問責兩年都是問題指標,平均只有62.71分。立法越權不被問責和我國立法程序不健全有著直接關系。我國雖然建立了法律監督制度,確立了規范性文件的改變撤銷機制,但是長期以來這一機制基本不起作用,沒有正式改變、撤銷過一件不符合憲法、法律的行政法規或地方性法規。當出現這種現象時,不是啟動改變撤銷程序,而是通過非正式的方式通知有關機構加以改正。當前我國立法權限已經擴大到設區的市,而這些市所制定的地方性法規或政府規章,要由它們所在的省一級人大及其常委會批準。如果仍然對立法不按程序、立法越權的現象不采取有力措施,是不可能適應我國立法制度發展的需要的。

法治政府建設中暴露的問題。與法治政府相關的指標中兩次評估平均在65分以下的共8項,包括行政不作為、財政公開、機動車輛限行的依法決策、對污染疏于監管的問責、對環境污染和食品安全的依法治理、政府廉潔、政府征地賠償。

依法行政整體評價不高,只有67.70分,雖然比2015年增加了3.9分,但仍然處在較差的水平。從總體上講,依法行政問題仍然是人們評價最低的領域之一,而其中行政不作為連續兩年都是依法行政各個指標中得分最低的,這說明行政不作為已經成為當前不依法行政的最突出問題。

財政公開指標雖然從2015年的59.5分(當年所有指標最低分)上升到2016年的62.68,但仍然是所有指標中得分最低者之一。行政公開整體評價也不高,只有67.73,但是財政公開是行政公開中最突出的環節,也是人們對財政透明度低的最直觀的評價。

依法決策指標中機動車輛限行是問題指標,得分平均只有63分,依法決策整體評價也不高,只有68.64分,5項依法決策指標中評價較差的占了五分之二。提高依法決策的水平是建設法治政府的重中之重。

對環境污染和食品安全的依法治理的評價很低,只有64.1和64.4,這是兩個與人們日常生活息息相關的領域,雖然屬于社會治理領域,但它們與政府治理密切相關,直接影響人們對政府法治的評價。

與此相關的還有廉潔指標,政府領導的廉潔是問題指標,2016年與2015年評估相比雖然取得不小進展,政府廉潔評價從61.4分上升到68.35分,但是兩年平均仍然在65分以下。

政府征地賠償雖然屬于人權指標中的財產權,但它與政府行為有著直接關系,兩次平均分只有64.33,侵犯財產權,征地不給予足夠的賠償,是公眾切身感受的侵害人民權益的事件。

司法適用中的薄弱環節。與司法相關的指標中問題指標共5項,包括司法適用指標中的民事執行效率、法治效果指標中的審判不公被問責、刑事司法中犯罪不起訴被問責、超期羈押被問責和人權指標中的平等權。

民事執行效率評估兩年平均得分只有62.61,這表明民事執行難這一困繞司法的老大難問題沒有得到根本解決。整個司法效率指標好評率都很低,兩年的平均分都在六十幾分的水平。就評價比率而言,民事執行效率的好評率不足10%,而差評率都超過60%,可見人們對民事執行效率的不滿程度。執行率不高說明,即使法院判決公正,但判決仍不能得到及時執行!從民事執行率的統計來看,所有執行案件中民事執行案件占80%以上,民事執行案件占民事結案數量的比率多年來平均在三分之一左右,有的年份甚至超過40%,接近50%。近年來加大執行改革的力度,民事執行率有所下降,比如2015年法院一審、二審、再審民事案件結案總量10522874件,同年法院受理的民事執行案件3196141件,占全部結案的民事案件的25%。但是,這么大比率的民事案件判決,當事人自己不履行,需要執行程序,甚至需要法院強制執行,是人們對民事執行率,乃至整個司法公信力評價不高的一個很重要原因。

對審判不公被問責的評價兩年都很低,2015年是各項司法指標中最低的,只有59.9(當年只有兩項指標在60分以下,即審判不公被問責和財政公開),2016年雖然有所增長,但平均分仍然只有61.95。與刑事司法相關的問責指標還包括檢察機關對犯罪不起訴的問責,公安機關超期羈押的問責,兩年都在65分以下。

人權指標中的問題指標是平等權,連續兩年都在65分以下。平等權在全部人權中具有至關重要的地位,是否能做到法律面前人人平等,無論地位高低、財產貧富,都同等對待,是人們評價人權、進而評價司法的基礎。雖然對公正司法的評價超過70分,但是在法官行政審判是否中立,律師與法官是否違規交往的評價中仍然處于較差的水平,而這些恰恰與平等權有著密切聯系。

黨外、紀委監督和黨員、黨外監督的差距。黨內法規相關的問題指標共3項,包括黨內法規體系中的黨員監督,法治效果體系中的對干部考察任命的問責和黨組織領導廉潔。

總體來講,黨內法規體系從2015年的69.10上升到72.59,是各項一級指標中上升幅度最大的。黨規國法的協調性得分有了明顯的提高,從2015年的65分上升到71.97分,在一定程度上反映了最近一年來加強黨內法規建設取得成就。但是,黨內法規建設中仍然存在著問題,黨內法規監督中黨員監督和黨外監督的評價遠遠落后于黨委監督和紀委監督,特別是黨員監督與黨委、紀委監督的反差明顯,差距高達十幾分。黨外監督和紀委監督的好評率分別達到55.16%和66.83%,而普通黨員監督和黨外監督的差評率也分別達到55.21%和43.3%(圖3)。如何堅強黨員監督和黨外監督是提高黨內法規執行力的非常突出的問題。

干部考察任命是黨的組織部門的一項重要使命,但是該領域任人唯親、不講規矩、帶病提拔的現象不時發生,而且難以被問責、很少被問責。兩次評估評價都很低,只有61.72分。2016年《中國共產黨問責條例》已經頒布,我們相信干部考察任命方面的問責狀況一定會得到改善。

黨組織領導廉潔指標雖然2016年比2015年有很大進步,從62分提高到69.03,在某種程度上說明反復斗爭的效果,不敢腐、不能腐、不愿腐的機制正在形成和發揮作用,但是整體評價仍然不高,只有65.52分。反腐工作任重道遠,永遠在路上。

注釋

[1]2015年評估參見朱景文主編:《中國法律發展報告2015:中國法治指標》,北京:中國人民大學出版社,2016年。2016年評估參見朱景文主編:《中國法律發展報告2016:基于九個省數據的法治指數》,北京:中國人民大學出版社,2017年。

責 編/楊昀赟