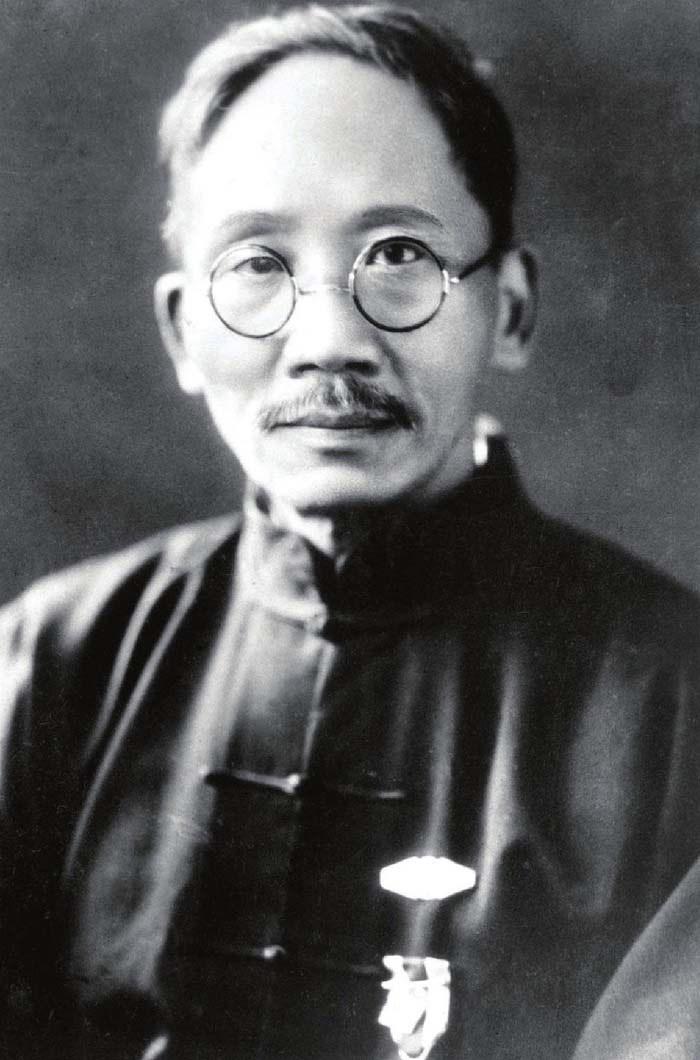

蔡元培在香港的最后歲月

一風

1937年11月12日。日軍攻陷上海。國民政府遷入重慶。中央研究院也隨之遷往內地。年近古稀的中央研究院院長蔡元培,體弱多病,一直在病養之中,考慮到香港不僅地域安全。而且休養和醫療都有保障,便在11月27日由丁西林、周仁陪同離開上海前往香港。流寓香港本是權宜之計,沒曾想戰火越燒越旺。中國內地已無一塊安寧之地,一住就是兩年多,這里竟成為他生命之旅的最后驛站。

來港隱居養病

上海淪陷后,中央研究院設在上海的物理、化學、工程研究所不得不停辦。傅斯年發來電報,告訴國民政府令中央研究院于11月17日遷往長沙。11月27日,午飯后,蔡元培由丁西林、周仁等陪同來到黃埔港碼頭,乘法國郵船馬利替未斯號。開始了香港的旅程。29日晚7時到達香港,暫住陸海通旅社。次日,又遷至皇后大道中勝斯酒店。下午4時,老友王云五得信后前來相晤。

12月9日,夫人周養浩和子女晬盎、懷新、英多來到香港,一家又遷至堅尼地臺十二號樓下,這里是原在上海任日本研究社社長、《申報》主筆陳斌和的住宅。

在香港要找一處合適的家居,實在不是一件容易的事,所以,居所一直在不定的搬遷中。王云五等一直為他尋找合適的寓所而奔走,終在九龍覓得一合適的租屋。1938年1月28日,他致函王云五表示感謝,信中說:“前日承導觀跑馬地新屋,各方面關系,都承顧到,且隨時可以請教,曷勝感荷。唯九龍沃斯丁路之屋,較為寬展;且前住者,略受津貼,已提前騰出,弟等遂定于二十九日午后遷入矣。跑馬地之屋,只可割愛,應如何向房東退租,或為他友介紹,敬請酌行。……弟等之新居為九龍沃斯丁(但或作柯斯甸,皆Austin之譯音)路底一五六號中之第二號。”

這里適宜他一家居住,有客廳、廚房、餐廳和浴室,臥房兩間。月租一百二十元。這里成了他生命的最后驛站。他病后尚未復原,身體虛弱,只得遵從醫囑,深居簡出,謝絕應酬。因初到香港,人地生疏且環境復雜,改姓名為周子余,取其母親和夫人的姓,從《詩經》“周余黎民,靡有孑遺”中取意“子余。”

說是隱居養病,可怎么也放不下中央研究院的工作,來自中研院的信函電報從未間斷。中研院的創立凝聚了他的心血,寄托了他教育救國、科學救國的夢想。1927年4月,蔡元培籌備中央研究院,次年6月9日。中央研究院正式成立。蔡元培是首任院長。

現在雖是遠在香港。可他仍然為中研院的工作運籌謀劃。1938年2月28日,他在香港酒店主持中央研究院院務會議,總干事朱家驊及10位所長都出席了會議,這是抗戰爆發后中研院的一次重要會議,通過了七項議案。

來香港后身體一直虛弱。這在他的日記和函電中多有記述,如“我忽患暈眩,邀朱惠康醫生來診,驗得血壓太低。是腦貧血癥。”“弟今患貧血”“腦所以貧血。是因胃不消化,滯血。”“弟留港已半年余,病后體弱,不適于奔走,北不能至渝,南不能到桂滇。”1939年3月,中研院評議會第四次會議在昆明召開,他原定參加會議,可因身體的原因,醫生又一再勸阻,昆明之行只得作罷。他給會議特撰一篇講話,讓評議員翁文灝代為宣讀。

來港后僅有的一次公開活動

1938年5月20日,保衛中國大同盟及香港國防醫藥籌賑會,在香港圣約翰大禮堂舉辦美術展覽會,蔡元培應邀出席,這是他來港后的第一次,也是僅有的一次公開活動。他發表了熱情洋溢,鼓舞人心的演講。他說:“抗戰時期所最需要的,是人人有寧靜的頭腦。又有強毅的意志。‘羽扇綸巾‘輕裘緩帶‘勝亦不驕,敗亦不餒,是何等寧靜!‘衽金革,死而不厭‘鞠躬盡瘁,死而后已,是何等強毅!這種寧靜而強毅的精神。不但前方沖鋒陷陣的將士。不可不有;就是后方供給軍需,救護傷兵。拯濟難民及其他從事于不能停頓之學術或事業者,亦不可不有。有了這種精神,始能免于疏忽、錯亂、散漫等過失,始在全民抗戰中擔得起一份任務。”

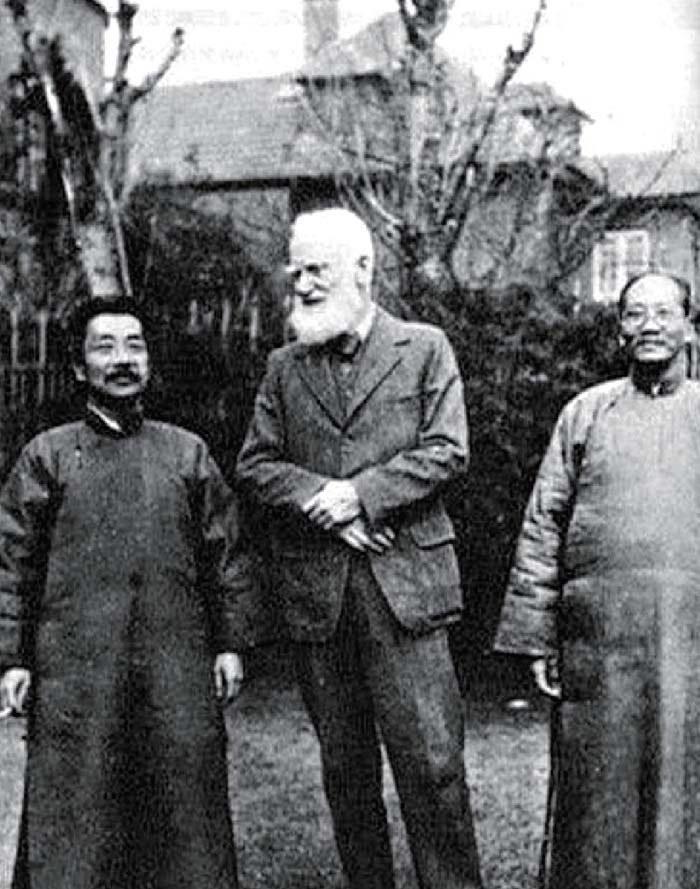

蔡元培與魯迅陪蕭伯納散步。

他認為,養成這種寧靜而強毅的精神。當然要有相關單位予以訓練,而“推廣美育,也是養成這種精神之一法。”他說,美感有優雅和崇高兩種。“優雅之美,從容恬淡,超利害之計較。泯入我的界限。”“崇高之美,又可分為偉大與堅強之二類。”“小己的縹緲”“人力的脆薄”“一經美感的誘導,不知不覺,神游于對象之中,于是乎對象的偉大,就是我的偉大,對象的堅強就是我的堅強。在這種心境上鍛煉慣了'還有什么世間的威武,可以脅迫他么?”

1938年1月23日。國際反侵略運動大會中國分會在漢口成立,會議通過章程、宣言和告世界人民書。蔡元培和宋慶齡、陶行知、吳玉章等19人被推選為分會代表,出席于2月12日在倫敦召開的國際反侵略運動大會。由于他正在生病而未能出席。在全民抗戰的熱潮之中,因養病且在香港的他,只能利用自己的影響力,呼喚海外僑胞對抗戰的支持,呼喚國際社會的同情和支持。9月23日,他為首的中國文化界致電國際聯盟大會主席。期待國際社會主持公道和正義,譴責和遏制日本帝國主義的暴虐罪行,電文說:“暴日對華侵略,撕毀國際盟約,無異對全人類挑釁。我忍無可忍。于年前發動抗戰,以救中國,同時亦為救世界。貴會為保障世界和平與人道正義之最高機構,希即依據盟約第十七條。對暴日實施最大限度之制裁。此為我國最后之請求。亦為貴會最后之試驗。我國有五千年歷史,四萬五千萬人民,一向深以得為貴會之會員國為榮,故擁護貴會,不遺余力。當此侵略狂焰蔓延全國之際,我國決為民族獨立與世界和平奮斗到底。諒貴會當能切實執行有效的制裁。不致以忠實勇敢的會員國如我中華民國之痛苦與失望為無足輕重也。”

1939年7月,他被國際反侵略運動大會中國分會推舉為名譽主席。11月29日。中國分會致函,希望他為中國分會會歌作詞。他欣然命筆。作了一首洋溢愛國熱情,充滿必勝信念的歌詞:“公理昭彰,戰勝強權在今日。概不問,領土大小,軍容贏詘。文化同肩維護任,武裝合組抵抗術。把野心軍閥盡排除,齊努力。我中華,泱泱國。愛和平。御強敵。兩年來博得同情洋溢。獨立寧辭經百戰,眾擎無愧參全責。與友邦共奏凱旋歌,顯戰績。”

蔡元培塑像

日寇鐵蹄蹂躪下的華北已經放不下一張書桌了,中國著名的高等學府北京大學、清華大學和南開大學只得遷至湖南長沙,組成長沙臨時大學。1938年4月,又西遷昆明,改稱國立西南聯合大學。12月17日,在云南的北京大學同學會給老校長拍來電報:“于本校四十周年紀念日,向師座虔致敬意,敬祝健康。”他心情特別高興。特為北京大學四十周年紀念題詞:“北京大學,自成立以來,經四十年,其間除民元前十二年,遭義和團之變,稍有停頓外,逐年進展,成績可觀。民國八年左右,被公認為新文化運動之領袖。又如建設研究所,組織評議會,兼收女學生,編練學生軍等,無不由北大為之倡。過去四十年光陰,不為虛度。故近幾年來,北京淪于敵手,全校南遷,雖設備或有未周,而精神益為興奮。孟子所謂‘動心忍性。增益其所不能者,今日之北大,是以當之。他日河山還我,重返故鄉,再接再厲,一定有特殊之進步。敬以是為祝。”

1938年4月23日。吳玉章由歐洲回國途經香港,特意前來拜訪。兩人再敘抗日民族統一戰線。他為國共合作,共赴國難而欣喜鼓舞。他對吳玉章說:“國共能重新合作。共赴國難,為國家民族之大幸。”唯此,次年8月,他在病榻上閱讀了斯諾的《西行漫記》和其夫人韋爾斯的《續西行漫記》。他讀得很認真,在日記中記下每一章的標題,特意著重記下:“其第三章中有‘共產黨的基本政策‘論對日戰爭等節,述毛澤東的意見,頗詳。”

又讀《續西行漫記》,日記中記述也頗詳細,每章標題都有記述,尤為記述:“書于紅軍人物,敘述最詳;諸要人均有自傳分敘于各章,而最后附錄記八十六人略歷,分政治領袖、軍事領袖、開除黨籍者三類,已有自傳者亦列其中,但較略耳。……第五章之等到他醒來的時候,對于中國前途的希望,說的甚為懇切。”這是他最早閱讀到的關于中共領導的陜北邊區的書籍,由此可見他對全民抗戰充滿必勝的信念。

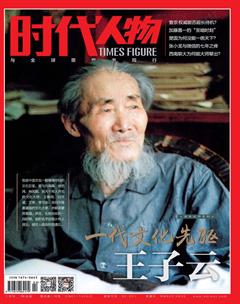

減少會客,除了蕭子升和劉海粟

蔡元培來香港的兩年多時間里,與內地相比,很少與人交往,工作上除了中研院的事情,來往函電交馳外,空下的時間自然多了。他對這段生活比較滿意,在給時在昆明的兒子無忌的信中說:“我自來香港以后,絕對不應酬,不輕易見客,有許多熟人同在此地而不與通聞問。并不見怪。我于是有暇讀書,有暇著書,為十年來所未有。若一到內地,因研究院備所受省府助力。豈能不與往來;各所教育文化機關研究員、教員、學生。人數既多,安能見諒;僅僅晤談,已感忙煩;其他演說、函電之要求,亦所難免;我之生活,又將回到南京、上海的樣子。”

正是為了避免“忙煩”,病中的老人盡量減少俗事煩擾,盡量減少會見客人。在香港的歲月里,他也就僅僅會見了蕭子升和劉海粟等人。

蕭子升,又名肖瑜,湖南湘鄉人。當年在湖南一師讀書時,和毛澤東、蔡和森為好友,被稱為“湘江三友”,同為恩師楊昌濟看重。楊昌濟稱他們為未來中國的有用人才,并廣為向學界推介,自然也包括他已在任教的北京大學。后來,蕭子升和毛澤東為組織湖南學生的勤工儉學來到北京,蕭子升多次拜訪中國勤工儉學的組織者之一蔡元培。多次交談和見面,蔡元培對這位與自己一樣恪守教育救國理念的青年人特有好感,他們由此建立了親密的關系。

居港期間,由歐洲歸來的蕭子升多次拜訪蔡元培。1938年1月19日,他的日記云:“午后,肖瑜(子升)來。子升于最近四年專在Poitier(巴提爾)大學研究哲學,因該大學為培根與笛卡爾兩大哲學家修學之所。四年內尤用力于Guyau(居友)之學說,其博士論文已付印。”居約(蔡譯居友),法國哲學家、美學家與倫理學家。哲學上持實證主義觀點,認為藝術與道德是生活的最高表現。美學上反對游戲說,主張快樂說,并認為創造藝術的人應遠離現實生活。以便創造促進和諧的審美情感。倫理學上批判功利主義。認為道德既需要有義務觀念,也不需要制裁。這非常契合他的教育救國、倫理救國、美育代替宗教的理念,也成為他和蕭子升常常討論的話題。

蕭子升把自己的《居友(約)學說評論》送與他。他愉快的為之作一長序,其中云:“余在二十年前,發表過‘以美育代宗教一種主張,本欲專著一書,證成此議,所預擬條目有五:(一)推尋宗教所自出的神話;(二)論宗教全盛時期,包辦智育、德育與美育;(三)論哲學、科學發展以后,宗教對于智育、德育兩方面逐漸減縮以至于全無勢力,而其所把持、所利用的,唯有美育;(四)論附宗教的美育,漸受哲學、科學的影響而演進為獨立的美育;(五)論獨立的美育,宜取宗教而代之。此五條目,時往來于余心,而人事牽制。歷二十年之久而尚未成書,真是憾事。”

教育救國,美育代替宗教,是他孜孜以求的不變的信念,在北大,在大學院,在中央研究院。他都是恪守這一信念,從來沒有改變。老人到了香港后,少了事務糾纏,可終找不到與自己具有同一信念的知音,就這一話題共同切磋談論。蕭子升來港后能常和他討論學問,這令他十分高興,他回憶說:“蕭君子升。自少即有懷疑宗教,好美術之根性,聞余說而好之,曾自長沙至北平,與余上下其議論,真所謂‘同聲相應。同氣相求的了。”

1939年12月3日。劉海粟往印尼、新加坡舉辦抗日義賑畫展,順途香港,食宿安頓后,獨自一人悄然來到九龍拜訪蔡元培。蔡元培對他有知遇舉薦之恩。當年因上海美專畫裸體模特事件,受到軍閥孫傳芳的迫害,蔡元培知道后,極力聲援營救。蔡元培提倡“以美育代宗教”。對這位開啟嶄新畫風的青年藝術家尤為呵護。是他舉薦劉海粟去歐洲舉辦畫展,是他最早向中國藝術界介紹劉海粟,使劉海粟的畫風得到承認。并由此蜚聲畫壇。

在國難當頭的日子里,能在香港與故人相逢,令他特別高興。他在會客廳笑容可掬地迎向劉海粟,柔聲細語道:“什么時候來的,也不打個電話?”向來寡言默語的他,話也多了,聊著聊著,不時地離開座位,在屋里踱步。劉海粟明顯發現蔡元培明顯的衰容,額頂已是稀稀疏疏的白發,眼角的皺紋明顯增多,老人斑分布在鼻竇的兩側,嗓音低沉沙啞,步態已是龍鐘蹣跚。

劉海粟拿出所作《滾馬圖》,請蔡元培題字,老人仔細地欣賞著,連連稱贊,并研墨揮毫,鄭重地題寫了“清新俊逸”四個大字。“清新庾開府,俊逸鮑參軍。”他借杜甫的詩,希望劉海粟在藝術上像南北朝詩人庾信和鮑照那樣,清新俊逸,卓異不凡。

生命之旅的最后驛站

1940年3月3日早晨,蔡元培在寓所失足倒地。口吐鮮血。雖經名醫診治,終因年高體弱,救治無效,于3月5日9時45分溘然長逝。蔡元培是辛亥革命元勛、國民黨元老,為公眾服務數十年,可身后卻極為蕭條。醫藥費尚欠一千多元,衣衾棺木的費用,都是老友王云五代籌的。

當日,蔣介石發來唁電。隔日,毛澤東從延安給蔡元培家屬發來唁電:“孑民先生。學界泰斗,人世楷模,遽歸道山,震悼曷極,謹電馳唁,尚祈節哀。”在國民黨高層人物中,能得國共兩黨共同尊崇的人物,除孫中山外,也唯有蔡元培了。

3月10日,香港舉行蔡元培靈柩安葬儀式,全香港各學校各商店均懸半旗致哀。下午2時,由北大旅港同學組成的護靈隊的靈車。緩緩駛出殯儀館。為靈車執紼者五千余人,行列整齊肅穆。靈車駛入南華體育場,在這里參加公祭的香港各界代表萬余人,整隊肅立,靜默三分鐘,向蔡元培致哀。下午3時。靈車到達東華義莊,安葬于香港仔華人公墓。

在此之后。全國各大城市均舉行追悼大會。4月14日,延安各界在中央大禮堂舉行追悼大會,并給國民政府主席林森發去電文,要求給蔡元培以國葬。電文說:“咸以為蔡元培先生民國元勛,人文泰斗,允宜褒以國葬之榮,以示篤念勛勞之意。大會一致議決,特請政府明令國葬蔡元培先生。”