湛甘泉書院教育成就探析

黃明喜

(華南師范大學教育科學學院,廣東 廣州 510631)

書院是中國傳統教育的重要組織形式之一,盛行于宋元明清時期。毫不夸張地說,明代書院的發達與湛甘泉息息相關。湛甘泉(1466-1560),初名露,字民澤,避祖諱改名雨,后定名若水,字元明,廣東增城人。因居增城甘泉都,被學者稱為“甘泉先生”。湛甘泉大力興辦書院,并以書院作為學術活動的場所,一方面傳播心學思想,一方面培養心學人才,使許多學者得到心學的洗禮,在很大程度上引領了明代書院和心學的蓬勃發展。

一、湛甘泉與書院教育縱覽

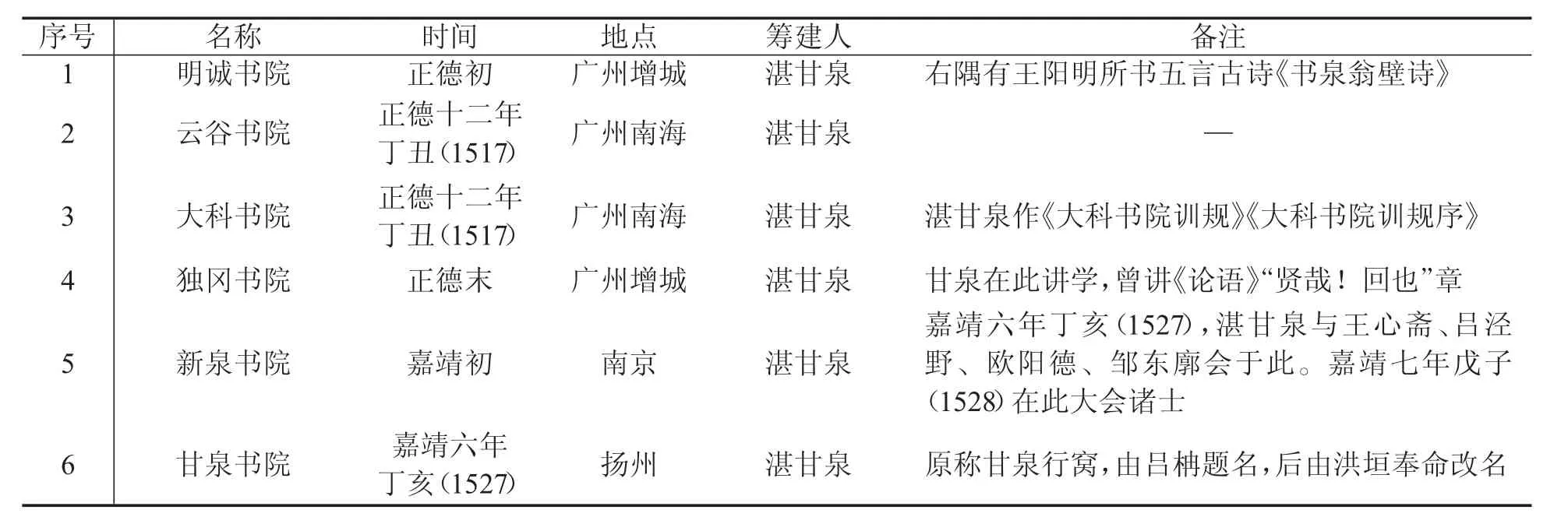

湛甘泉從事書院教育長達55年,可謂傾畢生心血于書院教育。他依托書院,與時賢名流切磋學問,向弟子門人傳授心學。筆者根據有關資料統計,與湛甘泉發生直接關系的書院多達35所,具體情況見表1:

表1 湛甘泉書院一覽

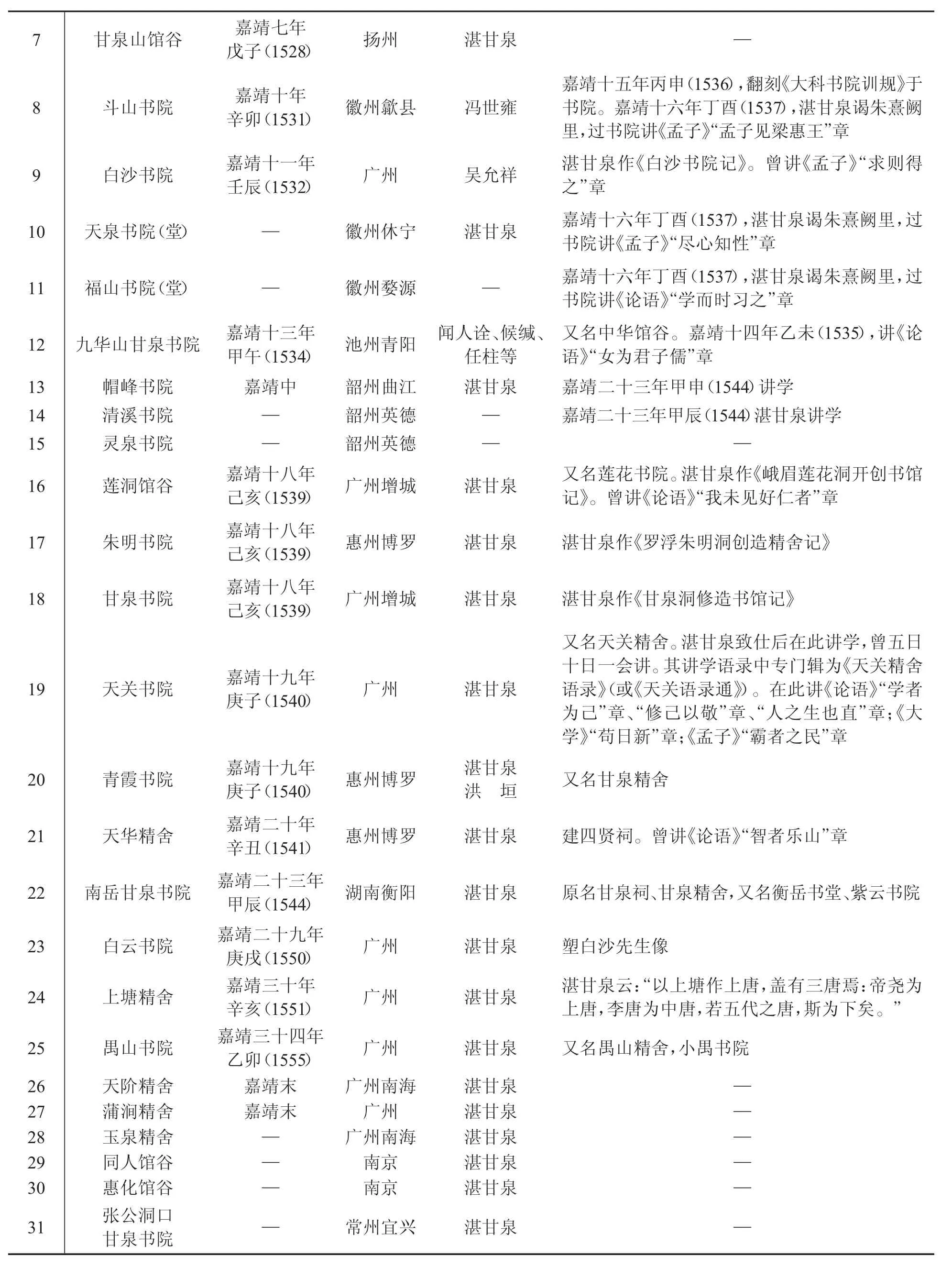

續上表

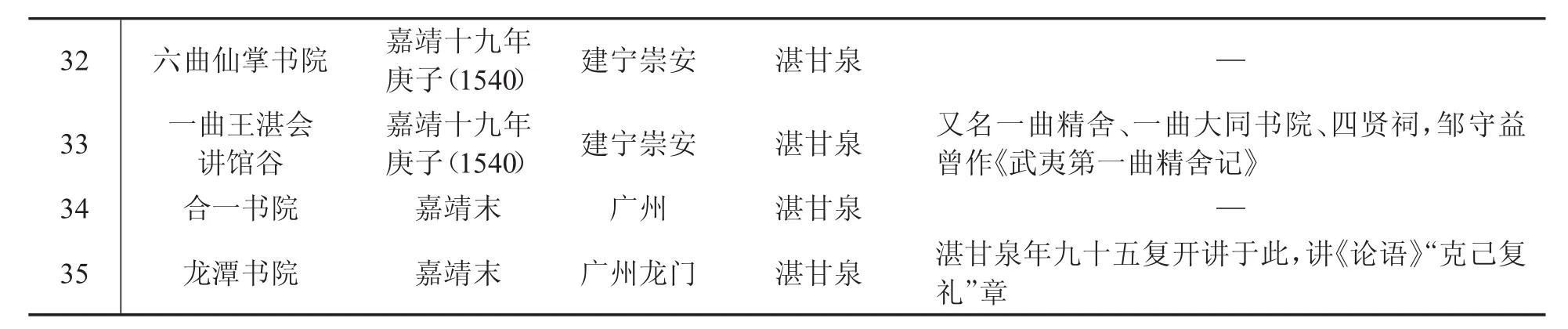

續上表

明誠書院是湛甘泉正德初年任翰林時所建,著名學者屈大均的《廣東新語》視明誠書院為湛甘泉親手所建的第一所書院,“甘泉書院遍天下,此其發祥之地,故尤重云”[1]。正德嘉靖年間,湛甘泉的好友方獻夫、霍韜等人在南海的西樵山定居講學。受他們的邀請,湛甘泉遷入西樵山。他與方獻夫、霍韜一起在西樵山分別創辦云谷、大科、石泉、四峰四大書院。學者紛至沓來,很快就使得湛甘泉心學聲名鵲起,西樵山也由此成為當時的嶺南學術中心。此后,湛甘泉通過創建書院、修復書院以及書院講學,弘揚心學的腳步沒有停止過。

湛甘泉一生書院講學活動涉及在廣東地區的有22所,在外省的有13所。據劉伯驥《廣東書院制度沿革》的統計,從明正德直至崇禎時期廣東共創辦書院150所,其中正德年間有8所,嘉靖年間有78所,萬歷年間有43所,這些很大程度上都受到湛甘泉書院辦學思想的影響。

羅洪先的《湛甘泉先生墓表》一文言稱:

(湛甘泉)道德尊崇,四方風動,雖遠蠻夷,皆知向慕,相從士三千九百有余。于其鄉則有甘泉、獨岡、蓮洞館谷;于增城、龍門則有明誠、龍潭館谷;于羊城則有天關、小禺、白云、上塘、蒲澗館谷;于南海之西樵則有大科、云谷、天階館谷;惠之羅浮則有朱明、青霞、天華館谷;韶之曲江則有帽峰;英德則有清溪、靈泉館谷;南都則有新泉、同人、惠化館谷;溧陽則有張公洞口甘泉館谷;揚州則有城外行窩、甘泉山館谷;池州則有九華山中華館谷;徽州則有福山、斗山館谷;福建武夷則有六曲仙掌、一曲王湛會講館谷;湖南則有南岳紫云館谷。先生以興學養賢為己任,所至之地,咸有精舍贍田以館谷來學。[2]731

從羅洪先舉出的31所書院,可以看到湛甘泉講學遍及增城、龍門、廣州、南海、惠州、曲江、英德、南京、宜興、揚州、池州、徽州、崇安、衡陽等南北各地,廣大學者聞風而動,慕名而來,多達3 900人。作為白沙心學的衣缽傳人,湛甘泉弘揚心學不遺余力。在湛甘泉之前,全國的書院要么張掛孔子畫像,要么樹立孔子牌位,要么建造孔子塑像,而湛甘泉在他創辦的每一所書院則必立其師陳白沙像,進行祭拜以示尊師重教,這是明代嶺南學派書院心學化的一大標志。對此,黃宗羲評價道:“平生足跡所至,必建書院以祀白沙。從游者迨遍天下”[3]875。

云谷書院和大科書院是湛甘泉在西樵山創辦的兩所重要書院。云谷書院建于正德十二年丁丑(1517),是西樵山四書院中最早建立的,位于西樵山大科峰之南的天峰之下。大科書院是正德十二年丁丑由湛甘泉的門生霍敦、陳謨、楊鸞集資興建的,設有禮門、迎道堂、寅堂和賓堂、進修齋、敬義齋等建筑,置有學田,湛甘泉自任山長。

湛甘泉離開西樵山后,在南京為官期間,始終不忘興建書院,傳播心學。焦竑稱贊說:“江都、休寧、貴池等處,公書院所在而是。”(《國朝獻征錄》)嘉靖十五年丙申(1536),時任南京吏部尚書的湛甘泉告假南歸增城,籌備興建家鄉娥眉蓮洞書院、沙貝甘泉書館、羅浮山朱明書館和擴建西樵山大科書院,以備退休后輪流講學。湛甘泉非常重視書院的選址。興建蓮花書院時,他幾次登上增城的娥眉山,親自選址。湛甘泉所作的《娥眉山蓮花洞有作》詩,就是嘉靖十五年丙申十二月初七他和增城知縣文章、教諭湯仁和學生伍訚等人同上娥眉視察蓮洞書院建設的心境寫照。

在擔任南京國子監祭酒、吏部右侍郎和禮部尚書期間,湛甘泉穿梭于南京及揚州、池州、徽州、廣德州等地區,向新泉書院、甘泉書院(揚州)、甘泉行窩、甘泉書院(青陽)、斗山書院、福山書院、天泉書院等書院的生徒傳播心學思想。

到了晚年致仕之后,湛甘泉從事書院教育事業的活動熱忱更是有增無減。嘉靖十四年乙未(1535),湛甘泉到了70歲退休之際,他上疏要求退休,結果未獲批準。這一年的夏季,湛甘泉特地到青陽縣的九華山甘泉書院,給該書院的學生和當地有關官員講解《論語》的“女為君子儒,無為小人儒”章旨。第二年的秋季,又帶領得意弟子沈珠等人重臨九華山甘泉書院,精心選取《論語》的“古之學者為己,今之學者為人”這一章句,掇其大義奧旨,宣講學者立心重要性,聽者備受啟發。

嘉靖十六年丁酉(1537),72歲的湛甘泉經過江西南昌時,不顧年事已高,給當地的學生寫了一篇《南昌講章》,從心學的立場揭示《論語》的“顏淵喟然嘆曰:‘仰之彌高,鉆之彌堅,瞻之在前,忽焉在后。夫子循循然善誘人,博我以文,約我以禮,欲罷不能。既竭吾才,如有所立,卓爾。雖欲從之,末由也已’”[4]215之章的思想涵義。緊接著,又到福山書院、天泉書院、斗山書院,分別給學生講解《論語》“學而時習之,不亦說乎!有朋自遠方來,不亦樂乎!人不知而不慍,不亦君子乎!”[4]217章義、《孟子》“盡其心者,知其性也。知其性,則知天矣。存其心,養其性,所以事天也。殀壽不貳,修身以俟之,所以立命也”[4]218章義和《孟子》“孟子見梁惠王。王曰:‘叟,不遠千里而來,亦將有以利吾國乎?’”[4]219章義。

湛甘泉一直到嘉靖十九年庚子(1540),75歲才獲準退休。當年十月初七,湛甘泉入住羅浮山的朱明書院。其后,湛甘泉時常奔波于羅浮山、增城及廣州等地,春赴羅浮山的朱明書院,夏往西樵山的大科書院,秋居廣州的天關書院,冬入增城的甘泉書院,講學不已,樂在其中。嘉靖二十三年甲辰(1544)九月初七,79歲的湛甘泉帶領黃云淡、周榮朱登上衡山的望月臺,直到十一月初四才離開衡山。在這期間,湛甘泉在紫云峰山腳捐資建立甘泉書院,并建造白沙祠。此外,湛甘泉還為衡山甘泉書院置學田5頃。

同年,湛甘泉在廣州城區修建了一座占地數十畝的“湛家園”,用作自己居住憩息之所,還專門在府第兩旁興建了天關精舍。

就算到了耄耋之時,湛甘泉仍不顧年邁,以91歲高齡再登衡山的祝融峰。在衡山逗留數月之久。湛甘泉除講學外,還致力于重修甘泉書院。這是湛甘泉生前為了書院教育事業最后一次遠足。

在《湛甘泉先生文集》和《泉翁大全集》中,收有湛甘泉為各地書院所作的記、序、銘、引、文、啟等數十篇,涉及建院、祭祀、學田、聘請主講、會講、作文等許多問題,充分彰顯出他對書院教育的熱愛和支持。正是由于湛甘泉對書院的鐘情,才使得廣東書院數量后來居上,在有明一代躍居全國第三,僅次于江西、浙江,首開廣東書院的勃興局面。同時,也通過書院充分表達了嶺南地域文化的個性以及嶺南心學的文化訴求,有力推動了嶺南學術文化的發展與繁榮。

湛甘泉書院教育之所以成就斐然,與其對書院的管理有章有法密不可分。

二、建章立制,規范管理

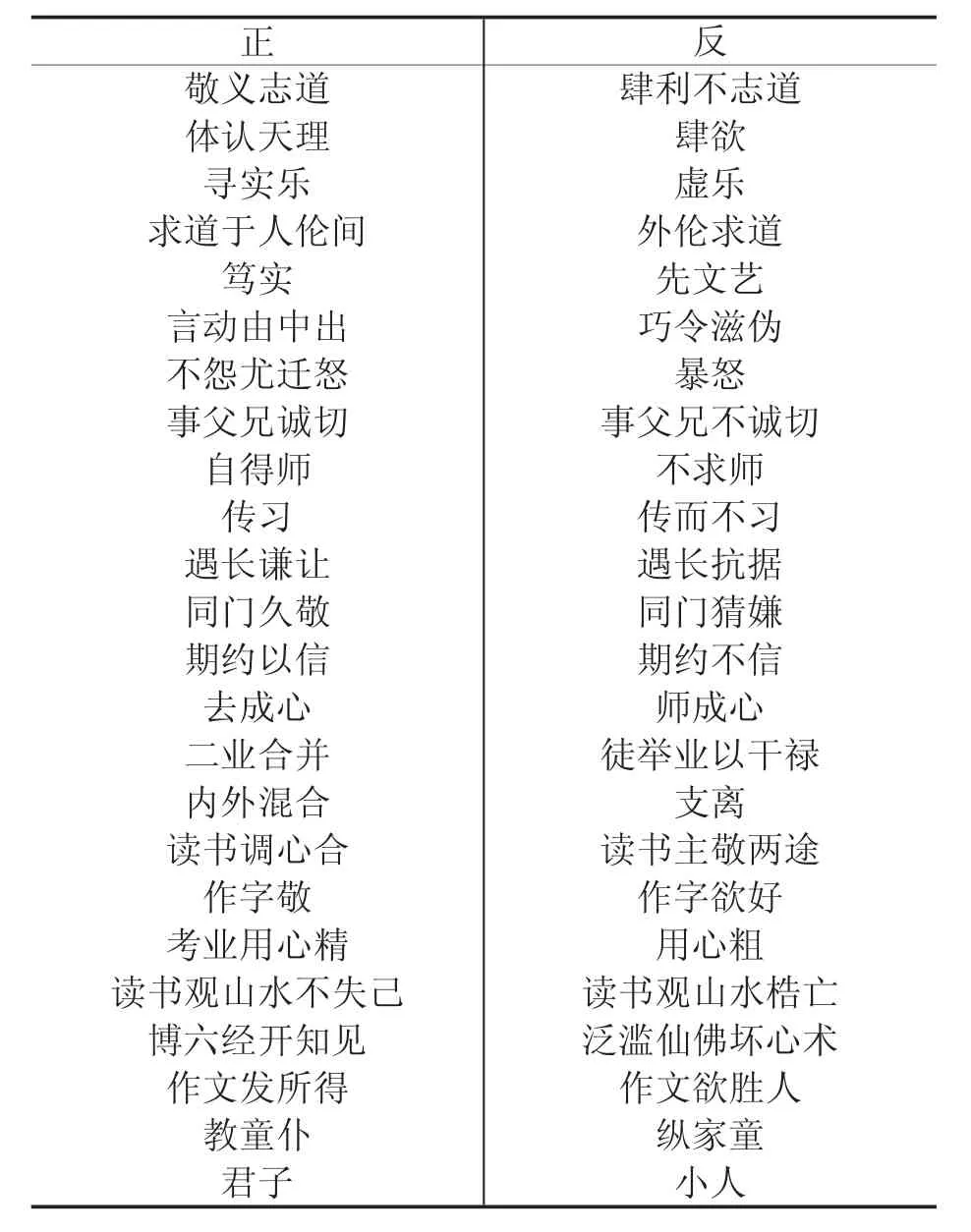

湛甘泉十分注重書院的規章制度建設。他參照朱熹的《白鹿洞書院學規》,明正德十五年庚辰(1520)為大科書院制定了61條訓規,定名為《大科訓規》,分為《訓規圖》《大科書堂訓》《敘規》三部分,洋洋近六千言,見表2。

表2 《大科訓規》正反二十四條

這24項兩兩相對,涇渭分明,讓學生明了榮辱是非,懂得什么是正確的,什么是錯誤的。例如首條就明確規定學生應“敬義志道”,切忌“肆利不志道”,告訴學生為學的目的是上達于圣賢。而為了成就圣賢之境,就必須心存敬義。反之,如不志于道,汲汲于利,則無法造就圣賢般的理想人格。

《大科訓規》完備的行為準則不僅使學生有規可依,同時也使書院的管理者有章可循,這在湛甘泉以前的明代書院教育中是十分罕見的。另外,在《二業合一訓》《求放心篇》《心性圖說》中,也有涉及書院管理的規制性條例,明確詳實地規定了書院學生的為學旨趣、修習課程、尊卑禮儀、作息制度等一系列行為準則。從湛甘泉有關書院的規章設定中,不難看出湛甘泉對教育教學質量保障的追求。

湛甘泉對學生的管理是非常嚴格的。他要求學生必須嚴格作息,刻苦用功。首先,他制訂了嚴格的書院作息時間表,《大科書堂訓》規定,“諸生進德修業,須分定程限,日以為常。每日雞鳴而起,以寅卯辰三時誦書,以巳午時看書,以未時作文,申酉二時默坐思索,戌亥二時溫書。然此等大抵皆不可失了本領,通是涵養體認之意”[5]50。從書院規定的作息時間表來看,學生大部分的時間都用在學習上,除了吃飯時間外,只有4個鐘頭的睡覺時間,這不刻苦是做不到的。可以看出,湛甘泉對于時間的重視和珍惜。他語重心長地對學生說“諸生離父母兄弟妻子來山從學,須實用十分工夫,乃能贖其離違之罪。若又悠悠過日,是又罪之甚者也”[5]51,并且還說:“圣人惜陰如是,況學者乎”[2]734。

為了落實作息時間的執行情況,湛甘泉還專門為讀書規定了紀律監察制度,設置值日生進行監督,以考勤惰。“諸生用功兩廊,各輪流一人覺察勤惰,人人皆要讀到二更盡,其有惰者戒飭之,甚有鞭策。”[5]52同時,對于不服從管理,又有明顯過錯的學生,書院可以勒令其退學,“諸生中有傳而不習者、顯愆者,有恥事,其師聽其辭歸以為諸生之勵”[5]51。通過適當處罰違規的學生來警示其他的學生。

同時,為了檢查學生的學習效果,湛甘泉也制訂了相應的措施。他規定:“諸生朔望聽講之后,輪流一人講書一章,以考其進修之益。”[5]53規定學生聽了教師的授課以后,必須輪流講課一次,以檢查學生聽課的效果。另外,還規定對學生的學習狀況進行階段性測試,“進德修業乃是一段工夫。總于修業上著力,每月二六日考業以驗其進修之次第,所以鞭策令自力也”[5]54。湛甘泉還指出考試是為了讓學生掌握自己的學習情況,鼓勵學生刻苦鉆研。他說:“于所考文字只批點可否,令其自覺用心之精粗以自勵耳。”[4]

湛甘泉反對學生死讀書、讀死書。在湛甘泉所辦的書院中,有讀書、誦書、看書、溫書、講書、默坐思索、作文、考業、習字、游觀山水、歌詩、作樂等諸多形式的課程類型。

湛甘泉強調勞逸結合,主張“諸生肄業,遇厭倦時,便不長進,不妨登玩山水,以適其性。《學記》有游焉息焉之說,所以使人樂學鼓舞而不倦”[4],認為以詩自娛,平日不妨定時誦讀詩詞以消除疲勞,涵養性情以活躍思維,“朔望或朝夕參觀質疑請益之后,即隨意歌詩二章、三章,陶養性情,又長人意思”[4]。“諸生人人皆學詩歌作樂,以涵養德性,……安可一日缺此。或讀書至深夜,則會于本齋歌詩以暢意氣,又長一番精神。”[4]

除了對學生的學習有嚴格的規定,湛甘泉還格外強調學生禮儀文明的養成。他主張學生應當從日常小事中養成良好的禮節習慣:“諸生相處,一言一動,皆本禮儀;時言俗態,一毫不留。”[4]又教導學生要做一個尊師重道的人,“諸生每遇先生同儕之人,必推先生之意,以前輩事之”[4]。“俟先生出堂,整班而升,長少各依次序,所以養其敬謹之心”[4],使書院成為長幼有序、尊卑有節的禮義文明之所。

三、德才取師,德優為先

學者多是懷抱求知的希望,仰慕名師來到書院學習。湛甘泉深知教師之于書院的重要意義。他打比方說,正如人有病痛必求醫師,學者有困惑必問教師。因此,開設書院,湛甘泉認為聘請教師一定要謹慎,特別要考察教師品德的好壞。他認為教師就好比醫生,學生就好比病人。醫生的醫術不好,就會危及病人的生命;教師的品德不好,就會引導學生誤入歧途。他指出:“師也者,猶諸醫也。學者其猶諸病也。醫以就諸中和而已,醫而偏焉,殺人之術也,師而辟焉,陷人之道也,可不謹乎!”[5]另外,湛甘泉還要求教師要能關心學生的健康及生活,他指出:“生員有疾,親教之師必當存問飲食,必知于典薄。疾重者以文上告,藥餌尤經有司。”[7]如果教師對學生不聞不問,導致學生出現問題,那是要接受處罰的。“失于存問飲食,藥餌不節,或有傷生者,罪坐親教。”[7]明確表示教師對學生的關心與否,也是衡量其師德好壞的標準之一。

在湛甘泉之前的明初書院,教師大都是在書院創辦者的家族范圍內選拔聘用。湛甘泉突破家族的局限,主張不限地域,凡是德才兼備者都可以成為書院的教師。他宣稱:“遠方及近處有德行道義先覺之人可為師法者,必恭請講書,以求進益,聞所未聞。”[4]51意思是說,不管地域的遠近,只要他的品德優秀,學識淵博,而且富有知識的創新能力,就可以聘其為書院的教師。

應該說,湛甘泉的書院教師觀是頗有見地的。書院教師不僅要學富五車,還要教書育人,關心呵護學生的身體健康,用心培養學生的思想品德。這既是對韓愈所言“師者,所以傳道、授業、解惑也”的內涵升華,也對我們當今立德樹人的教育理念有著深刻的啟示意義。

四、慷慨解囊,資助書院

解囊為書院購贍田置倉癝,資助貧困學生,這也是湛甘泉創辦書院的特色之一。這項措施既解決了貧困學生生活上的困難,也保障了書院經費的來源。

湛甘泉為官多年,俸祿豐厚,家中還有不少田產收入,但他生活儉樸,把自己的俸祿和積蓄都用來補貼書院開支以及資助學生。湛甘泉創辦的書院均有贍田,“先生以興學養賢為己任,所至之地,咸有精舍贍田,以館榖來學”[2]731。用贍田的收入來資助書院求學的弟子。

當然,湛甘泉對學生的資助是有條件的。他說:“凡生徒不審其兼習二業,為古之德行、道藝而冒詐以來居斯屋、食斯谷者,有如此誓。其懶惰及不為舉子業而以虛名為浮夸無實得者,不館不谷。”[8]357就是說,那些不認真學習“德業”“舉業”,假學習之名來騙吃騙住的人,書院是不提供住宿和糧食的。除了特別貧困的學生,遠地前來求學的學生也給予優先資助。譬如,湛甘泉在《大科書堂訓》就明確規定:“本書院有好義之士,所置學田,隨年所收多寡,貯之公廩。量諸生之貧,及遠方不能褁糧者給之。置支銷簿,以公正之人主其事。”[5]56

從上可見,湛甘泉的書院管理模式是一種較為完備的管理模式。湛甘泉書院管理的成功經驗,使得湛甘泉書院辦學的影響越來越大。

湛甘泉書院之所以取得令人矚目的教育成就,除開他的書院管理模式,還有兩大至關重要的因素,那就是他“隨處體認天理”的為學宗旨和“二業合一”教育理念。

明末清初著名學者黃宗羲在《明儒學案》一書中指出:“先生(湛甘泉)與陽明分主教事,陽明宗旨致良知,先生宗旨隨處體認天理。學者遂以王、湛之學各立門戶。”[3]876這樣的評價可謂一語中的。因為它言簡意賅、準確扼要地概括了湛甘泉的為學宗旨。在具體的書院教育實踐過程中,湛甘泉始終以“隨處體認天理”為宗旨,要求學生“隨心、隨意、隨身、隨家、隨國、隨天下”體認天理。那么,湛甘泉所謂的“隨處體認天理”有些什么含義呢?總括起來,有如下三個層面的含義:

首先,“隨處體認天理”是隨時隨地、隨動隨靜的。“天理”是湛甘泉教育思想的核心范疇,他把“天理”作為人的本質屬性和道德理性,認為“天理”即仁義道德之理。從思想的形式上來看,湛甘泉的確是取法于二程及其三傳弟子李侗的“體認天理”之語。但相對于二程、李侗而言,究竟如何體認,體認天理的什么內容,湛甘泉都更加充實、完備。他在給王陽明一封談論格物問題的信中說道:“吾之所謂隨處云者,隨心、隨意、隨身、隨家、隨國、隨天下,蓋隨其所寂所感時耳。”[9]72另外,在給同科進士顧應祥的一封信中,湛甘泉特意強調“隨處體認天理”時須要做到知行并進,“所謂‘隨時隨處體認天理而涵養之’者也。若然,則知行并進矣”。[9]63總體上說,湛甘泉所說的“隨處”一詞含有空間和時間的意味。從空間的角度來說,“隨處”是個統攝內和外兩者的范疇,既指主體之內也指主體之外。心、意、身屬于主體自身,即關乎于內;家、國、天下則屬于客體外在,即存在于主體自身之外。也就是說,世界上無一處不可以認知“天理”。而從時間的角度來說,“隨處”是個兼具動和靜兩者的范疇,既指主體之動也指主體之靜。“隨其所寂所感時”中的寂可歸于靜,感則屬于動。無論動時還是靜時,無時無刻都可體認天理。依照湛甘泉的意見,主體自身一直處于變居不動之中,主體始終處在動中有靜和靜中有動的狀態。所以,“隨處體認天理”一定要貫穿于動靜相洽之中。用湛甘泉自己的話來講,就是“所謂隨處體認天理者,隨未發已發,隨動隨靜。蓋動靜皆吾心之本體,體用一源”。[3]885顯而易見,湛甘泉所謂的“隨處體認天理”蘊含了讀書明理、論學取友、往來酬應、灑掃進退等隨時隨處的時空中皆可求體認天理而涵養的意義。

其次,“隨處體認天理”是“心”的認識功能。在“心”的內涵規定上,湛甘泉認為,“心”是宇宙的本體,萬物由“心”生成。也就是說,“心”不僅有本體功能,還有認知功能。而“隨處體認天理”則是“心”的一種特有的認識功能。他曾給王陽明、聶豹的信中分別闡釋說:

“人心與天地萬物為體,心體物而不遺,認得心體廣大,則物不能外矣。”[9]56

“蓋心與事應,然后天理見焉,天理非在外也。特因事之來,隨感而應耳,故事物之來,體之者心也。心得中正則天理矣。”[9]73總而言之,湛甘泉認為學無難易,“要在察見天理”[9]56,“要在隨處體認天理而已,體認者心思之用也”[10]60。希望學者用心思考,隨時隨地體認天理。

其三,“隨處體認天理”旨在成就“仁熟義精”的道德境界,實現修身齊家平天下的人生理想。從心本論的立場出發,湛甘泉進一步對“心”的認識功能做了具體解釋,指出“心”之思的入手處在于“識種子”:

“學者須識種子,乃不枉了功夫。何謂種子?即吾此心中這一點生理,便是靈骨子也。今人動不動只說涵養,若不知此生理,徒涵養個甚物?……精神在卵內,不在抱之者,或人之言,亦不可廢也。明道先生言‘學者須先識仁’。”[11]111

這個“種子”即是理學奠基人程顥倡言的儒家道德范疇中至高的仁德,而體認天理就是識得這個“種子”的涵養功夫,圍繞仁之“端點”進行理智活動,使人生而具有的道德潛能充分地擴充開來,日積月累以達“仁熟義精”的道德境界。在湛甘泉的心目中,成就“天理極致”和“仁熟義精”之境的典范首推孔子。他的這一思想也清晰地表露在與王陽明的書信往來上:

“殊不知孔子至圣也,天理之極致也,仁熟義精也。然必七十乃從心所欲不 矩。人不學,則老死于愚耳矣。”[9]72-73

湛甘泉用“仁熟義精”一詞來總結孔子70歲從心所欲不逾矩的修養境界,意思是將學業與志業合一的集大成時,對所學所感的任何東西都能嫻熟于心,游刃有余,到處隨心所欲都能自由而自在。落實在社會實踐上,無論是齊家還是治國抑或平天下均可成功。一旦擁有“仁熟義精”的境界,即使遭遇“終日酬酢萬變,朝廷百官萬象,金革百萬之眾,造次顛沛”[11]124之際也依舊能“澄然無一物,何往而不呈露耶”[11]124。湛甘泉把“仁熟義精”和“隨處體認天理”貫通在一起,強調只有到達“仁熟義精”的境界,“隨處體認天理”才算真正有了歸宿:

“須是義精仁熟,此心洞然與之為體,方是隨處體認天理也。”[3]910

如果一個人達到“仁熟義精”的境界,就意味著他的內心世界和外在行為渾然一體,其所有的思想行為無一不是“隨處體認天理”。

因應“隨處體認天理”這一為學宗旨,湛甘泉提出了獨具匠心的“二業合一”教育理念。什么是“二業”?就是“德業”和“舉業”。

湛甘泉在55年的從教生涯中,經常要面對德業和舉業的問題。所謂“德業”問題,主要是指治學修養問題。而所謂“舉業”,主要是指科舉考試問題。湛甘泉所處的明代中期社會,不少人或沉緬于科舉考試而漠視治學修養,或潛心于治學修養而摒棄科舉考試。湛甘泉認為這兩種做法都是不可取的。他把治學修養與科舉考試二者結合一起,稱之為“二業合一”。

湛甘泉認為德業和舉業兩者相輔相成,相得益彰。如果“志于德業,則讀書也精,涵養也熟,于義理也明;故其辭暢,其指達,其發于文,皆吾自得之實事”[12]42,這樣就大大有助于科舉考試的成功。相反的話,如果立志于德業,卻不認真讀書,并拒絕科舉考試,就會失去一條實現治國平天下的政治抱負的路徑。依照湛甘泉的意見,科舉考試好比“飲食男女之類”,是不可廢的,只要處理得當,德業完全有助于舉業。更重要的是,“今之科舉,其圣代之制矣,志學之士有不遵習焉,是生今反古也,生今反古者非天理也,雖孔孟復生亦必由此而出矣,雖孔孟教人亦不外此而求之矣”[12]43。科舉制度已經成為士人實現人生價值的必由之路。即使孔孟在世,也是會參加科舉考試的。因此,他告誡他的學生:“諸生其慎勿以舉業、德業為二矣乎!”[12]43不要人為地將舉業和德業對立起來,而要把二者有機地結合為一體。用他自己的話講,就是“夫德業舉業,業二而致一者也”[12]42,“進德修業,其致一已,即業、即德,而致力焉”[13],所以“涵養習業非二事”[13]。他認為,人們在這兩者關系中處理不好,并非科舉制度的過錯,“非舉業之害道也,人之自累于舉業者之為害也”。

在湛甘泉看來,德業與舉業的關系如同知與行、才與德、文與武、義與利的關系。德才合一、知行合一、義利合一,當然德業和舉業自然也是合一的。這正如宇宙里的一切事物都是對立而統一的,如果把一支離為二,整個宇宙就無法運轉了。他強調說:

“夫知與行二,即非真知行矣。才與德二,即非全人矣。文與武二,世無全材矣。兵與農二,則世無善法矣。夫子之文章與性道二,則世不知圣學矣。心與事物二,則圣學不明不行矣。良可嘆哉!”[12]42-43

德業和舉業之所以“合一”,好比樹根和枝葉的互相依存,但樹根尤為基礎,“由本根以達于樹葉”,“自涵養以達其文辭”,它們都是一體貫通的。所以,“惟欲人讀書焉、作文焉,不失本體,就根本之中,發其枝葉耳”,同理而推知,“讀書以明心性,體貼此實事,根乾枝葉花實自然成就,而舉業在其中,此義之謂也。若讀書徒事記誦為舉業之資,以取科第爵祿,便是計功謀利之心,大本已失,此利之謂也。”[5]53

湛甘泉汲汲于書院教育,不單自己投身于科舉考試,還積極鼓勵他的學生參加科舉考試,并培養出四千弟子,如此龐大的人才數量,其背后的思想力量正是源自他的“二業合一”教育理念。

參考文獻:

[1]屈大均.廣東新語·宮語[M].北京:中華書局,1985:465.

[2]陳建華.廣州大典·湛甘泉先生文集三十五卷·外集:卷35[M].廣州:廣州出版社,2015.

[3]黃宗羲.明儒學案·甘泉學案一[M].北京:中華書局,1985.

[4]陳建華.廣州大典·湛甘泉先生文集三十五卷·講章:卷14[M].廣州:廣州出版社,2015.

[5]陳建華.廣州大典·湛甘泉先生文集三十五卷·大科訓規:卷6[M].廣州:廣州出版社,2015.

[6]陳建華.廣州大典·湛甘泉先生文集三十五卷·樵語:卷1[M].廣州:廣州出版社,2015.

[7]陳建華.廣州大典·湛甘泉先生文集三十五卷·章疏:卷27[M].廣州:廣州出版社,2015.

[8]陳建華.廣州大典·湛甘泉先生文集三十五卷·記:卷18[M].廣州:廣州出版社,2015.

[9]陳建華.廣州大典·湛甘泉先生文集三十五卷·書:卷7[M].廣州:廣州出版社,2015.

[10]陳建華,曹淳亮.廣州大典·圣學格物通一百卷·謀慮上:卷 5[M].廣州:廣州出版社,2015:60.

[11]陳建華.廣州大典·湛甘泉先生文集三十五卷·新泉問辨錄:卷8[M].廣州:廣州出版社,2015.

[12]陳建華.廣州大典·湛甘泉先生文集三十五卷·二業合一訓:卷5[M].廣州:廣州出版社,2015.

[13]湛若水.泉翁大全集·二業合一訓:卷四[M].明嘉靖十九年(1540)刻本.