媽祖信俗的概念與內涵

——兼談民間信仰的更名現象與制度化問題*

王霄冰 任洪昌

五四新文化運動之后,中國民間信仰被視為“封建迷信”而受到主流意識形態的歧視和打壓。直到新世紀到來,遭逢傳統文化復興與非物質文化遺產保護的契機,其生存才得以部分地合法化。*參見陳進國《傳統復興與文化自覺——中國民間信仰的新世紀觀察》,金澤、邱永輝主編《中國宗教報告(2010)》,北京:社會科學文獻出版社2010年。在這一轉變過程中,“更名”成為民間信仰主體所普遍采取的一種適應性措施。對于這一現象,民俗學家高丙中教授有專文論述。他將這種策略稱為“雙名制”的“政治藝術”,來源于中國人一人多名的文化傳統。他使用了河北范莊龍牌會恢復過程中更名的例子,來闡釋這一現象,并認為“這個個案有助于我們理解近代以來中國人克服歷史與當下的緊張、傳統與現代的緊張、小圈子的歸屬與大社會的歸屬的緊張的一種方案”。*高丙中:《一座博物館—廟宇建筑的民族志——論成為政治藝術的雙名制》,《社會學研究》2006年第1期。這篇論文發表于2006年,在當時無疑是知識界在民間信仰認識論上的一項重大突破。然而時隔十年之后,再讀這篇文章,我們不免產生一個疑問:在新的歷史時期,民間信仰的重新命名是否僅僅只是一種為了生存而采取的權宜之計?新命名是否也會導致對于信仰本身的改造與重構?或者用高丙中教授論文中的話來講,“名”與“實”之間到底是什么關系?新的信仰之名是否也有可能會產生出新的信仰之實呢?

2009年,“媽祖信俗”被聯合國教科文組織保護非物質文化遺產政府間委員會批準列入“人類非物質文化遺產代表作名錄”,而歷史上從無“媽祖信俗”的說法。對于媽祖這一神靈,各地民間和歷朝歷代都有著不同的稱謂。在此前的國家與省市非物質文化遺產名錄中,與媽祖信仰有關的項目則都以“祭典”和“皇會”等名稱出現。*在此之前,福建莆田湄州媽祖祖廟申報的“媽祖祭典”于2006年列入我國第一批非物質文化遺產名錄。2008年,天津“媽祖祭典”(天津皇會)被列入第一批非物質文化遺產擴展項目名錄。從當事人的回憶來看,申報階段的更名確實更像是一種策略性的變通之法。*詳見本專題中的《“俗信”概念的確立與“媽祖信俗”申遺——烏丙安教授訪談錄》一文。然而自改革開放以來,媽祖信仰的社會實踐及其信仰主體在政策與環境影響下自覺推行的一系列改革措施,卻展示出了民間信仰本身驚人的自我更新能力。我們甚至可以看到,素以“彌散性”著稱的中國民間信仰,在一定的文化土壤之中也會迅速地走向制度化和組織化。

一、“媽祖”:名稱的標準化

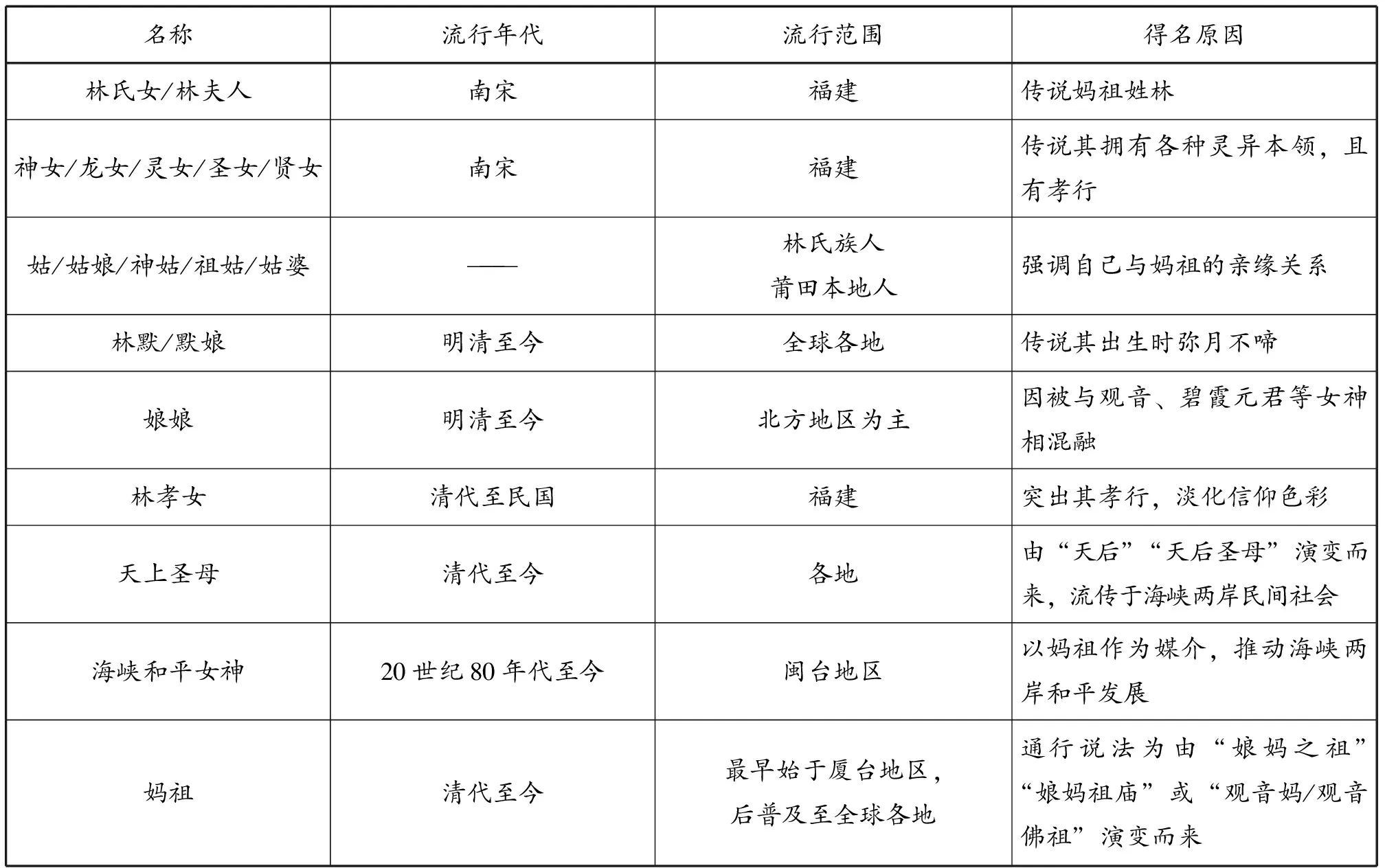

我們今天所稱的“媽祖”,一般認為歷史上實有其人,原姓林,最早無名,只稱“林氏女”。其廟宇在最早時期被稱為“林夫人廟”。*如南宋洪邁的《夷堅志·支景卷九·林夫人廟》中記載:“興化軍境內地名海口,舊有林夫人廟,莫知何年所立,室宇不甚廣大而靈異素著。凡賈客入海,必致禱祠下,求杯珓,祈陰護,乃敢行。”參見(宋)洪邁撰、何卓點校《夷堅志(第一冊)》,北京:中華書局1981年,第950頁。因傳說其擁有各種靈異的本領,她在宋代又常被俗稱為“神女”或“龍女”,如廖鵬飛在《圣墩祖廟重建順濟廟記》中有“世傳通天神女也”的記載,丁柏桂的《順濟圣妃廟記》稱其為“圣妃”,“號通賢神女。或曰:龍女也。”*參見蔣維琰編校《媽祖文獻資料》,福州:福建人民出版社1990年,第1、10頁。明清時期的志書也采用了此種說法。*如(明)張爕《東西洋考·卷九·舟師考·祭祀》,(清)陳夢雷、蔣廷錫《古今圖書集成·方輿匯編·職方典·淮安府部·第七百五十二卷·記事》,參見鄭麗航、蔣維錟輯纂《媽祖文獻史料匯編(第2輯 史摘卷)》,北京:中國檔案出版社2009年,第34-35、67頁。與此相關的稱謂還有“通賢靈女”、“林氏靈女”、“南海神女”、“泉州神女”、“通靈圣女”、“通靈神女”、“通神賢女”等。*(清)葉觀海《天后閣記》,載清嘉慶《長山縣志·卷十三》;(清)楊浚《湄洲嶼志略·卷一·山川》;(清)陳夢雷、蔣廷錫《古今圖書集成·方輿匯編·山川典·第三百九卷·海部·匯考四》;(清)黎簡《弼教元君古廟碑》,載民國《順德縣志·卷十五》;(明)文章修、張文海纂《(嘉靖)增城縣志·卷十八·雜志·寺觀類》;(明)張國經等纂修《(崇禎)廉州府志·卷十四·外紀志》,以上文獻參見蔣維錟、鄭麗航輯纂《媽祖文獻史料匯編(第一輯)碑記卷》,北京:中國檔案出版社2007年,第182-183、226-227頁;蔣維錟、周金琰輯纂《媽祖文獻史料匯編(第二輯)著錄卷下編》,北京:中國檔案出版社2009年,第489頁;鄭麗航,蔣維錟輯纂《媽祖文獻史料匯編(第2輯)史摘卷》,北京:中國檔案出版社2009年,第86頁;鄭麗航輯纂《媽祖文獻史料匯編(第3輯)方志卷下編》,福州:海風出版社2011年,第51、159-160頁。隨著明清時期民間社會媽祖身世和傳說故事的日益豐富,媽祖的實名才由一般化的“林氏女”轉變為了具體之人“林默”,“默娘”的稱呼也隨之被創造了出來。*有關“默娘”的記載,最早見于清代陸潛鴻纂《(乾隆)鎮海衛志·方域志下·廟宇·天后宮》:“按:天后娘娘諱默娘,自幼不啼,及長與諸姊妹同游海,白日升天。令建廟于湄洲,即其化身之地也。”詳見陸潛鴻《鎮海衛志》,臺北:成文出版社有限公司1983年,第43-44頁。

莆田一帶的老百姓對于媽祖有各種昵稱。明代最為流行的稱法為“娘媽”。*參見(明)吳還初撰,黃永年標點《天妃娘媽傳》,上海:上海古籍出版社1990年第1版;(明)沈國元撰《兩朝從信錄》,載《明實錄·熹宗天啟實錄·卷四十七》,第四八二冊。這也許出自當地人喜歡讓小孩拜媽祖為干娘的習俗,但也可能與“姑娘”同義。林氏族人通常稱呼媽祖為“姑”、“祖姑(母)”、“天后祖姑”、“姑婆(祖)”,以強調其與神靈之間的親緣關系。如現存臺灣屏東縣屏東市天后宮,雕刻于道光八年(1828)的花崗巖石碑《林氏姑婆祖碑記》,其中就將媽祖稱為“姑婆祖”,落款為“道光八年三月□日,眾裔孫同立石”。*(清)眾裔孫《林氏姑婆祖碑記》,載臺灣銀行經濟研究室編《臺灣南部碑文集成(上)》,臺北:臺灣大通書局1987年,第242-243頁。此外,媽祖的莆籍同鄉在遇到危難時,也會以擬親屬關系的方式稱呼媽祖為“神姑”或“姑娘”。如明萬歷七年(1579)擔任冊封副使的謝杰與正使蕭崇業共赴琉球封尚永王,歸國后兩人合著《使琉球錄》,在其中的《敬神》條中載:“航海水神,天妃最著。天妃者,莆陽人……莆人泛海者輒呼為‘姑娘’,蓋親之也。”*(明)謝杰《敬神》,載蕭崇業《使琉球錄·卷下·撮要補遺》,參見蔣維琰編校《媽祖文獻資料》,福州:福建人民出版社1990年,第112-113頁。至于“娘媽”中的“媽”字,在閩南方言中讀音為“馬”,是對長輩婦女的敬稱。如觀音在當地也被稱為“觀音媽(馬)”,媽祖又稱“湄洲媽(馬)”。澳門學者鄧景濱認為,媽祖在民間的最初稱謂應該就是“阿媽(馬)”,早在“利瑪竇1582年8月來到澳門時,也聽到‘阿媽’、‘阿媽港’的稱謂”,“中國的古地圖亦因音記字而寫成‘亞馬港’”,其中的“馬”字應該就是葡萄牙文的澳門Macau一詞中的ma的由來。*鄧景濱:《“媽祖”讀音考》,《方言》1999年第4期。有關澳門的西語名是否與媽祖閣有關的問題,學術界尚有爭議。徐曉望在研究中認為,澳門的西語名Macao或Macau類似于閩南語的“媽角”讀音,澳門最早的媽祖閣為福建商人所建,澳門媽祖閣與福建人關系極深。然而澳門學者譚世寶卻對上述說法提出異議,認為“西文Macao或Macau是來源自位于今澳門半島南端內港入口處的媽閣廟”的說法有誤,西文Macao一詞最先源于緬甸白古附近的Macao,然后才有珠江口的Macao,而且“在中國的Macao是首先作為整個香山澳之稱的,再由包括香山縣的Macao的大島向其南端的澳門半島部份轉移收縮,最后又由澳門半島向氹仔、路環兩海島擴張。”此外,譚氏還依據澳門媽祖閣新發現的石刻“欽差總督廣東珠池市舶稅務兼管鹽法太監李鳳建”,推測該廟為官督商辦性質且倡建商人應為廣東籍而非福建籍。參見徐曉望《閩澳媽祖廟調查》,澳門:澳門中華媽祖基金會2004年,第147-151頁;徐曉望《福建人與媽祖文化淵源》,載徐曉望、陳衍德《澳門媽祖文化研究》,澳門:澳門基金會1998年,第27-48頁。譚世寶《Macao、Macau(馬交)與澳門、馬角等詞的考辨》,《開放時代》1998年第6期;譚世寶《澳門媽祖閣廟的歷史考古研究新發現》,《學術研究》1996年第9期。。楊欽章在《海神天妃故事在明代的西傳》一文中也提到一則西文文獻,出自西班牙奧斯定會駐馬尼拉主教德·拉達的筆記《在大明的中國事物》。其中記載了他于萬歷三年(1575)7月途經興化(莆田舊稱)前往福州,從船員口中聽到的關于媽祖的故事:“航海家偏愛另一個女人叫娘媽,生在福建省興化附近的叫做莆陽的村子。他們說她在無人居住的湄洲島(據說上面有馬)上過著獨身的生活,島距海岸約三里格遠。”*楊欽章:《海神天妃故事在明代的西傳》,《海交史研究》1987年第1期。這里的“據說上面有馬”,作者未作具體解釋。筆者猜測很可能是在翻譯過程中出現的誤會,實際指的并不是馬,而是媽祖。

媽祖在民間還有一些其他稱謂。如清代莆籍進士陳池養曾因其孝行而稱之為“林孝女”。*(清)陳池養:《林孝女事實》,載楊浚編輯《湄洲嶼志略·卷一》,參見蔣維琰編校《媽祖文獻資料》,福州:福建人民出版社1990年,第323-324頁。至民國十八年(1929),南京國民政府下令破除迷信,福州和莆田的“九牧林”后裔以媽祖的孝女事跡呈請福建省民政廳,要求保留媽祖祠廟。后經民政廳核準并報南京內政部備案,下令將各地媽祖廟改為林孝女祠予以保留。在此背景下,民國時期的地方志書中多以“(林)孝女”為媽祖之別稱予以載錄。*(民國)石有紀修;張琴纂《(民國)莆田縣志·卷三十三·人物志·方外傳·宋》;(民國)歐陽英修、陳衍纂《(民國)閩侯縣志·卷十七·壇廟上》;(民國)高穰修、周夢虞纂《(民國)福鼎縣志·卷二十·祠祀》,以上文獻參見鄭麗航輯纂《媽祖文獻史料匯編(第3輯)方志卷上編》,福州:海風出版社2011年,第42、56-57、137頁。在華北地區和遼東半島,媽祖被等同于當地普遍信仰的碧霞元君,所以又因襲了后者“娘娘”的稱號,有時稱“天后娘娘”,其廟宇稱“娘娘廟”。*相關研究可參見李俊領、甘大明《清代媽祖封號附會碧霞元君問題新探》,《世界宗教研究》2016年第2期;鄭麗航《天妃附會碧霞元君封號考》,《莆田學院學報》2005年第6期。

那么,“媽祖”這一名稱到底是什么時候開始出現的呢?在目前可見的資料中,最早出現“媽祖”二字的文獻是臺灣首任知府蔣毓英纂修的《(康熙二十四年)臺灣府志》,內有如下記載:“三月初三日名為元帝颶。十五日名為真人颶。二十三日名為媽祖颶。真人颶多風,媽祖颶多雨,三月共三十六颶,此其大者。”*(清)蔣毓英纂修《臺灣府志·卷一·風信》,載臺灣省文獻委員會編《臺灣府志》,南投:臺灣省文獻委員會1993年,第7頁。顯然,臺灣人用每一季節所祀神靈的名稱來稱呼該季發生的颶風,三月二十三日是傳說中媽祖的生日,所以在此前后來襲的颶風就叫媽祖颶。此外,康熙三十六年(1697年)郁永河赴臺灣采硫,在其著作《裨海記游》(又名《采硫日記》)中記載有:“海神惟馬祖最靈,即古天妃神也。凡海舶危難,有禱必應,多有目睹神兵維持或神親至救援者,靈異之跡,不可枚舉。”*(清)郁永河《裨海紀游·海上紀略·天妃神》,參見蔣維琰編校《媽祖文獻資料》,福州:福建人民出版社1990年,第206-207頁。生于道光十年(1830)的福建籍官員和學者楊浚曾于同治年間游歷臺灣,與臺灣人士過從甚密。楊浚一生著述頗豐,在其所著《島居錄》中載:“湄洲,孤嶼也,周圍四十里。上有媽祖宮(天后生長之鄉),曰媽祖澳。水四托半,隔海對面即莆禧。”*(清)楊浚《島居三錄·卷二》,參見陳支平主編《臺灣文獻匯刊 第5輯 第16冊》,北京:九州出版社;廈門:廈門大學出版社2004年,第304頁。此外,在其編撰的《湄洲嶼志略》中還有如下記載:

吾鄉陸廣霖進士云:臺灣往來,神跡尤著,土人呼神為媽祖。倘遇風浪危急,呼媽祖,則神披發而來,其效立應,若呼天妃,則神必冠帔而至,恐稽時刻。媽祖云者,蓋閩人在母家之稱也。*(清)楊浚《湄洲嶼志略·卷三·志乘》,參見陳支平主編《臺灣文獻匯刊 第5輯 第16冊》,北京:九州出版社;廈門:廈門大學出版社2004年,第92頁。在楊浚之前,清代文史學家趙翼所著《陔余叢考·卷三十五·天妃》條中也有類似記載,參見(清)趙翼著,欒保群、呂宗力校點《陔余叢考》,石家莊:河北人民出版社1990年第1版,第625-626頁。

據此,學界一般認為,“媽祖”一詞最早源于臺灣民間對海神林默的稱呼。例如蔣維琰在《“媽祖”名稱的由來》中寫道:

在明代,這一稱呼(筆者按:指“娘媽”)至少已遍及閩粵二省,到清代“媽祖”稱呼在臺灣出現以后,“娘媽”的稱呼在大陸閩粵民間仍然被普遍沿用,直至本世紀50年代以后,大陸娘媽信仰漸趨式微,而臺灣的媽祖信仰正方興未艾,“娘媽”的稱呼才逐漸為“媽祖”所取代。*蔣維錟:《“媽祖”名稱的由來》,《福建學刊》1990年第3期。

和楊浚的“媽祖云者,蓋閩人在母家之稱也”的推測所不同的是,蔣維琰認為“媽祖”是這一信仰在從福建傳往臺灣的過程中形成的。至于到底是最早移居臺灣的大陸移民的原創,在其所信仰的“媽/馬”之后加個“祖”字以示其正宗性,*可以用來支持這一觀點的說法,是福建師范大學陳元煦的媽祖之祖的本意為祖廟之說。他認為,媽祖就是“娘媽祖廟”的簡稱。參見陳元煦《“娘媽”、“媽祖”名稱新解》,《福建師范大學學報(哲學社會科學版)》1999年第1期。還是臺灣當地土著為這一神靈所起的新名號,通過加上一個“祖”字,用以標示其“觀音媽/觀音佛祖轉世”的神靈身份,*參見戴文鋒《“媽祖”名稱由來試析》,《庶民文化研究》2011年第3期。上述學者并未給出答案。或許事實本身也比較復雜,不允許給出過于簡單的判斷。正如徐曉望所言,媽祖稱呼應是廈(門)臺(灣)文化區共同的創造。作為閩南文化區域的一部分,臺灣在文化上與廈門最為接近。*參見徐曉望《廈門島的媽祖廟與媽祖稱呼的起源──關于媽祖之稱起源的一個假說》,載徐曉望《福建民間信仰論集》,北京:光明日報出版社2011年第1版,第66-79頁。而且,媽祖稱謂至少在清代晚期就已在海峽兩岸廣泛流傳。在19世紀來華西方人所著的中國民俗志中,能夠找到大量的相關佐證。例如曾在福建福州長期生活的美國傳教士盧公明(Justin Doolittle),在其1965年發表的《中國人的社會生活》一書的“第十章 民間神靈”(Popular gods and goddess)中,就用了專門一節來描述航海女神媽祖(Ma Chu, the goddess of sailors)。Ma Chu這一名稱在原文中共出現了5次。*Justin Doolittle, Social life of the Chinese. Volume 1 ,New york: Harperbrothers Publishers Franklinsquare ,1865. 第262-P264頁. 在中文譯本中,媽祖名稱的出現頻率被增加到了13次。參見盧公明著、陳澤平譯《中國人的社會生活》,福州:福建人民出版社2009年,第140-141頁。創辦于1832年的傳教刊物《中國叢報》(Chinese Repository)也多次發表關于澳門、福建等地媽祖信仰的文章,題目中使用了“媽祖婆(Matsoo po)”的名稱,有篇文章還提到了“媽祖山(Matdoo Shan)”。*參見孔陳焱《明清來華西方人對媽祖文化的早期認識》,《福建省社會主義學院學報》2014年第3期。19世紀末曾在廈門鼓浪嶼生活數年的荷蘭漢學家高延(Jan Jacob Maria de Groot)也在其著述中多次提到“媽祖婆(Ma Tsu -po)”。*參見Jan Jacob Maria de Groot: The Religion of the Chinese, Hartford-Lamson Lectures, te Hartford gehouden in 1908; uitgegeven te New York in 1910. 第116頁。Jan Jacob Maria de Groot: Religion in China : universism, a key to the study of Taoism and Confucianism,American Lectures on the History of Religions, gehouden in 1910, uitgegeven te New York en London in 1912,第209頁。可見“媽祖”和“媽祖婆”的稱謂當時已在福建沿海和澳門等地廣泛流行。

表1 媽祖的民間稱謂一覽表

表1是我們整理的關于媽祖的各種民間稱謂及其應用范圍。與復雜多樣的民間稱謂相比,媽祖的官方名稱及其發展線索則相對清晰(表2)。從南宋紹興二十六年(1156)宋高宗加封媽祖為“靈惠夫人”始,至元世祖改封其為“天妃”,清初乾隆年間又升至“天后”,*一說康熙年間。此處根據徐曉望的考釋,采乾隆之說。參見徐曉望《清初賜封媽祖天后問題新探》,《福建師范大學學報(哲學社會科學版)》2007年第2期。媽祖在官方祭祀中的地位一路攀升。朝廷的褒封客觀上也起到了促使神靈名稱標準化的作用,以至于“天妃”“天后”在很長一段歷史時期內成了媽祖的統一稱號,很多媽祖廟都以“天妃宮”或“天后宮”命名。由“天后”又延伸出“天后圣母”和“天上圣母”的尊稱,但后二者并非朝廷賜予的正式封號,只是民間的訛傳與地方文人的附會,最早見于莆田當地的一些碑刻文字當中,*碑刻見于乾隆十五年(1760)莆田林侃為涵江下徐天后宮所撰《敕封護國庇民弘仁普濟天后圣母東甌香燈□□□文》:“(皇上)即位之三年,進圣母隆稱。”又乾隆二十八年(1763),莆田黃維喬撰《興安會館香燈碑記》亦因襲林碑之說:“皇上御極之三年,詔天下有司進神妃以天后圣母,春秋享祀,載在秩宗。”參見蔣維琰編校《媽祖文獻資料》,福州:福建人民出版社1990年,第229、245頁。后被記入光緒十四年刊行的《湄洲嶼志略》:“嘉慶七年敕封天上圣母無極元君。”*參見蔣維錟《“天后”、“天上圣母”稱號溯源》,《莆田學院學報》2004年第1期。張富春也指出,媽祖“天上圣母”之稱于乾隆末年已在福建出現,稍后臺灣亦見此稱。嘉慶九年閩商將之傳到錦州,道光時該稱謂在福建已流布較廣。關于敕封媽祖天上圣母諸說乃民間敘事,經不起學理上的深究。參見張富春《論媽祖“天上圣母”之名號》,《莆田學院學報》2012年第3期。

表2 歷代媽祖封號一覽表*有關敕封媽祖的一些具體年份,學術界存在爭議,此表主要根據以下文獻整理而成,詳參石萬壽《臺灣的媽祖信仰》,臺北:臺原出版社2000年,第37-94頁;蔡相煇《媽祖信仰研究》,秀威資訊科技股份有限公司2006年,第555-560頁;徐曉望《媽祖信仰史研究》,福州:海風出版社2007年,第315-319頁;財團法人臺北市松山慈佑宮董監事會編《松山慈佑宮宮志》,臺北:財團法人臺北市松山慈佑宮董監事會印制1989年,第24-25頁。

①表中有關媽祖敕封僅涉及歷代朝廷的媽祖封號,而朝廷所賜匾額、廟額、碑文等則不在此列,特此說明。

②有學者認為本次媽祖加封不存在,元代朝廷對媽祖的首次加封應在至正十八年(1281),參見石萬壽《宋元明媽祖的封謚》,《成功大學歷史學報》1991年第17期。

昭孝純正孚濟感應圣妃①護國庇民妙靈昭應弘仁普濟天妃明代洪武五年(1372)明太祖永樂七年(1409)明成祖護國庇民妙靈昭應弘仁普濟天妃護國庇民妙靈昭應弘仁普濟天后②護國庇民妙靈昭應宏仁普濟福佑群生天后護國庇民妙靈昭應宏仁普濟福佑群生諴感咸孚天后護國庇民妙靈昭應宏仁普濟福佑群生諴感咸孚顯神贊順天后護國庇民妙靈昭應弘仁普濟福佑群生諴感咸孚顯神贊順垂慈篤祜天后護國庇民妙靈昭應弘仁普濟福佑群生諴感咸孚顯神贊順垂慈篤祜安瀾利運天后護國庇民妙靈昭應弘仁普濟福佑群生諴感咸孚顯神贊順垂慈篤祜安瀾利運澤覃海宇天后清代康熙十九年(1680)清圣祖康熙二十三年(1684)清圣祖乾隆二年(1737)清高宗乾隆二十二年(1757)清高宗乾隆五十三年(1788)清高宗嘉慶五年(1800)清仁宗道光六年(1826)清宣宗道光十九年(1839)清宣宗護國庇民妙靈昭應弘仁普濟福佑群生諴感咸孚顯神贊順垂慈篤祜安瀾利運澤覃海宇恬波宣惠天后護國庇民妙靈昭應弘仁普濟福佑群生諴感咸孚顯神贊順垂慈篤祜安瀾利運澤覃海宇恬波宣惠導流衍慶天后護國庇民妙靈昭應弘仁普濟福佑群生諴感咸孚顯神贊順垂慈篤祜安瀾利運澤覃海宇恬波宣惠導流衍慶靖洋錫祉天后護國庇民妙靈昭應弘仁普濟福佑群生諴感咸孚顯神贊順垂慈篤祜安瀾利運澤覃海宇恬波宣惠導流衍慶靖洋錫祉恩周德溥天后護國庇民妙靈昭應弘仁普濟福佑群生諴感咸孚顯神贊順垂慈篤祜安瀾利運澤覃海宇恬波宣惠導流衍慶靖洋錫祉恩周德溥衛漕保泰天后護國庇民妙靈昭應弘仁普濟福佑群生諴感咸孚顯神贊順垂慈篤祜安瀾利運澤覃海宇恬波宣惠導流衍慶靖洋錫祉恩周德溥衛漕保泰振武綏疆天后護國庇民妙靈昭應弘仁普濟福佑群生諴感咸孚顯神贊順垂慈篤祜安瀾利運澤覃海宇恬波宣惠導流衍慶靖洋錫祉恩周德溥衛漕保泰振武綏疆嘉佑天后清代道光二十八年(1848)清宣宗咸豐二年(1852)清文宗咸豐三年(1853)清文宗咸豐五年(1855)清文宗咸豐五年(1855)清文宗咸豐七年(1857)清文宗同治十一年(1872)清穆宗①②另有“昭應德正靈應孚濟圣妃”一說,據(明)郎瑛:《七修類稿o卷五十o奇謔類o天妃顯應》,上海:上海書店出版社2001年,第530-531頁。有關媽祖“天后”封號的加封時間,當前主要有康熙二十三年(1684)和乾隆二年(1737)兩種觀點。認可媽祖于乾隆年間加封為“天后”的研究可參見李世偉《“媽祖加封天后”新探》,《海洋文化學刊》2005年第1期;徐曉望《清初賜封媽祖天后問題新探》,《福建師范大學學報(哲學社會科學版)》2007年第2期。另有學者認為康熙二十三年(1684)朝廷加封媽祖為“天后”的相關褒封詔誥或諭旨雖然未有明確記錄,但通過史料可證實乾隆二年(1737)朝廷只在媽祖原有封號之上加“福佑群生”四字,并無加封媽祖為“天后”的事實,媽祖加封為“天后”確為康熙朝之事,參見李祖基《乾隆二年媽祖加封“天后”辨誤》,《臺灣研究集刊》2010年第6期。

①另有“昭應德正靈應孚濟圣妃”一說,據(明)郎瑛:《七修類稿o卷五十o奇謔類o天妃顯應》,上海:上海書店出版社2001年,第530-531頁。

②有關媽祖“天后”封號的加封時間,當前主要有康熙二十三年(1684)和乾隆二年(1737)兩種觀點。認可媽祖于乾隆年間加封為“天后”的研究可參見李世偉《“媽祖加封天后”新探》,《海洋文化學刊》2005年第1期;徐曉望《清初賜封媽祖天后問題新探》,《福建師范大學學報(哲學社會科學版)》2007年第2期。另有學者認為康熙二十三年(1684)朝廷加封媽祖為“天后”的相關褒封詔誥或諭旨雖然未有明確記錄,但通過史料可證實乾隆二年(1737)朝廷只在媽祖原有封號之上加“福佑群生”四字,并無加封媽祖為“天后”的事實,媽祖加封為“天后”確為康熙朝之事,參見李祖基《乾隆二年媽祖加封“天后”辨誤》,《臺灣研究集刊》2010年第6期。

上個世紀80、90年代,當媽祖信仰在大陸地區得到恢復時,“媽祖”最終成了這一神靈的標準化名稱。究其原因,主要有三點:一是自清末以來,此名稱經由華僑的活動以及傳教士、漢學家等的介紹流傳到海外,已在世界范圍內被普遍接受。二是和“天妃”、“天后”等帶有王朝時期時代特色的官方名稱不同,“媽祖”是這一神靈的民間稱謂,不帶有意識形態色彩,更符合當代人的價值觀。三是來自臺灣地區的影響確實不可低估。根據當事人的回憶,自70年代末湄洲島民眾自發重建起天后祖廟之后,*今天一般都稱“媽祖祖廟”,但牌匾上的字仍為“天后宮”,導游圖上也稱“天后殿”。最早來到這里的香客和游客大部分都來自臺灣。80年代初,兩岸信眾之間的互動已十分頻繁,用祖廟第一任董事長林聰治的話說,就是“我們這邊要做個什么節目,臺灣肯定同意,大家都會飛來。”*參見《林聰治口述訪談文字實錄》,載陳祖芬《媽祖信俗非物質文化遺產檔案研究 實踐篇》,上海:世界圖書出版公司2015版,第83-103頁,語出第97頁。為了接待臺灣游客,湄洲祖廟還成立了自己的海神旅行社。*參見《林金贊口述訪談文字實錄》,載陳祖芬《媽祖信俗非物質文化遺產檔案研究 實踐篇》,第195-211頁。臺灣同胞不僅捐錢而且捐獻大型的媽祖石雕像等,部分地參與到了對湄洲島媽祖故地的重建工作中。1987年,湄洲島舉辦了規模盛大的“媽祖千年祭”,臺灣大甲鎮瀾宮組團前來朝拜,可以說是媽祖信俗在大陸地區重獲新生的一個標志性事件,也使得海峽兩岸“宗教直航”成為現實。媽祖因此獲得了她的被稱為“第三十七個封號”的“海峽和平女神”之稱號。*張玉鐘:《關于“海峽和平女神”媽祖稱號的一點回憶》,載氏著:《三十而文》,福州:福建人民出版社2009年,第294-295頁。從這個角度來看,蔣維琰指出的20世紀50年代后娘媽/媽祖信仰在大陸地區日漸式微,而臺灣地區媽祖信仰卻十分興盛,以至于后來“媽祖”正式取代“娘媽”而成為通用名稱,也是事實。

二、“信俗”:民俗性的回歸

民間信仰這一概念,是對民眾生活中存在的各類宗教崇拜形式的統稱。中國傳統社會的信仰與崇拜形式十分復雜,以至于很難找到一個合適的詞匯來統括它們。民間信仰只是學術界為這類現象所起的一個學名,它最早來源于日本,*參見朱海濱《中國最重要的宗教傳統:民間信仰》,復旦大學文史研究院編《“民間”何在 誰之“信仰”》,北京:中華書局2009年,第45-46頁。在語義上主要與西方人所謂的制度化宗教(institutional religion)相對應,使用民間二字以突出其彌散性宗教(diffused religion)之特征。因此,在這個概念當中,自然已經含有了對于民間信仰的某些偏見,例如缺乏嚴謹的教義、統一的組織、標準化的儀式、明確的信眾,等等,民間信仰由此也往往被貼上“非正統”的標簽,以至于經常被與民間教派、地下組織、秘密社會等混為一談。

“俗信”則是近年來一些學者提出的用以置換民間信仰概念的一種方案。*除此之外,學術界還提出了一些其他的置換方案,如“民間宗教”、“民俗宗教”、“民生宗教”等。詳見王霄冰、林海聰、周波《2012年度中國民間信仰研究報告》,載張士閃主編《中國民俗文化發展報告2013》,北京:北京大學出版社2014年,第202-254頁。它同樣來自日本,經由中國民俗學者的改造(把“俗信”變為“信俗”)而進入到了當代中國非物質文化遺產保護的話語體系當中。在2008年公布的“第二批國家級非物質文化遺產名錄”中,官方首次在“民俗”項目之下設置了“民間信俗”這一子項目,用于收錄民間信仰類非物質文化遺產。“俗”與“信”在排列順序上的倒置,實際上也修改了這一概念的內涵,即把重點放置于其民俗性一面,以淡化其宗教性特征。正如烏丙安教授所強調的那樣,“信仰”所強調的是宗教性,而“信俗”更強調的是民間信仰的民俗性特質。*詳見本專題中的《“俗信”概念的確立與“媽祖信俗”申遺——烏丙安教授訪談錄》一文。

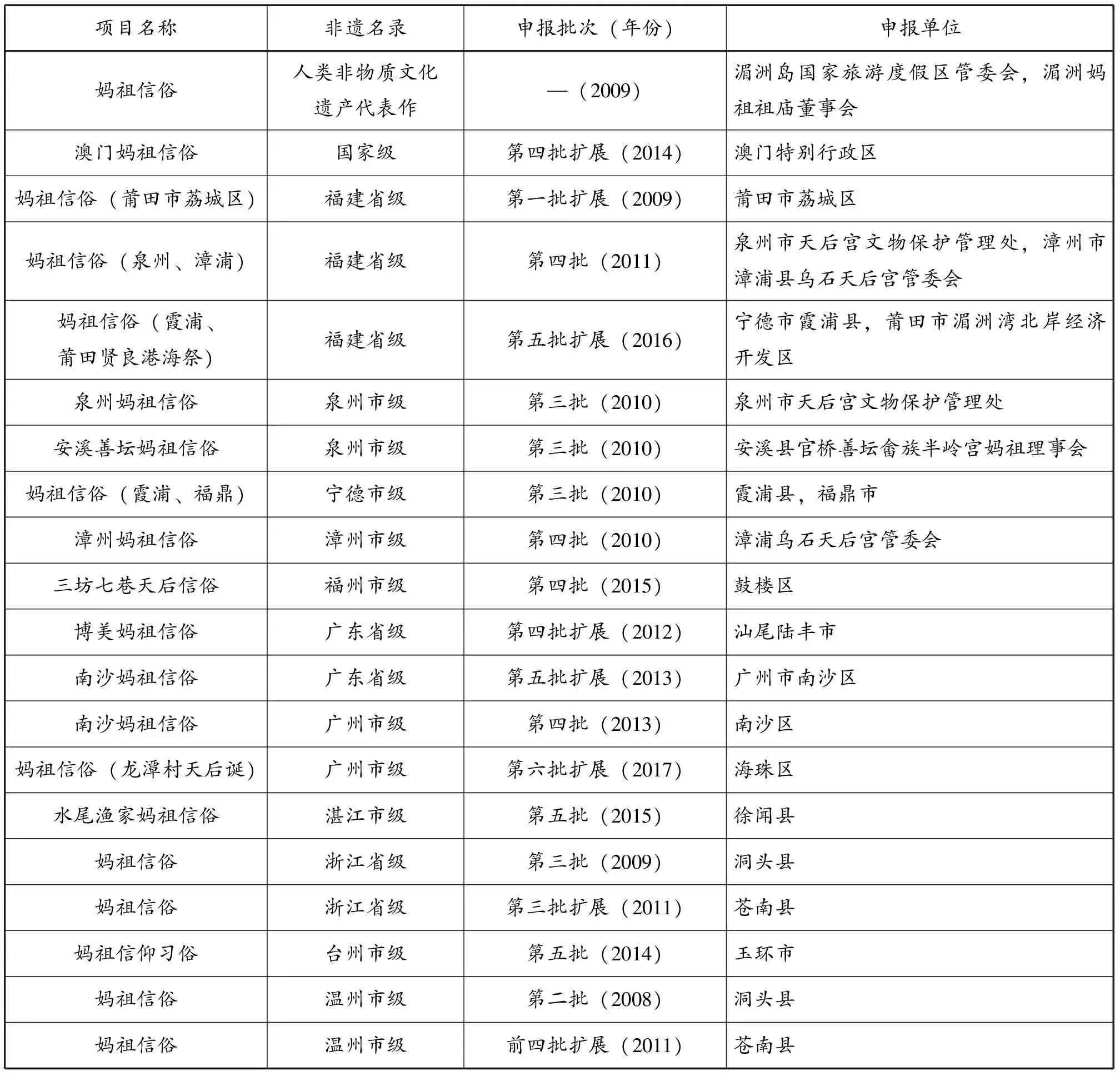

與媽祖祭拜有關的儀式活動在“申遺”過程中曾經使用過“祭典”和“皇會”等概念。2006年5月20日,國務院公布了中國第一批非物質文化遺產名錄,共計518項,由福建省莆田市中華媽祖文化交流協會申報的“媽祖祭典”(項目編號:Ⅸ-36)位列其中,并被置于“民俗”類別下。*中國非物質文化遺產網,http://www.ihchina.cn/5/11101.html [2017-5-28]。2008年6月7日,國務院公布第二批國家級非物質文化遺產名錄和第一批國家級非物質文化遺產擴展項目名錄,由天津市民俗博物館申報的“媽祖祭典(天津皇會)”(項目編號:X-36)又被列入“媽祖祭典”的擴展項目。*中國非物質文化遺產網,http://www.ihchina.cn/54/51600.html [2017-5-28]。2009年,為了準備申報進入聯合國教科文組織的《人類非物質文化遺產代表作名錄》,才正式改名為“媽祖信俗”(Mazu belief and customs),并成功地獲得了批準。從此之后,“媽祖信俗”就成了對與媽祖祭拜有關的儀式和相關文化活動的標準名稱,在各級“非遺”名錄中時有出現(參見表3)。例如2014年公布的第四批中國非物質文化遺產代表性項目名錄擴展名錄中,就有由天津市津南區、海南省海口市和澳門特別行政區聯合申報的“媽祖祭典(葛沽寶輦會、海口天后祀奉、澳門媽祖信俗)”。與“媽祖祭典”的名稱相比,“媽祖信俗”帶有開放性和包容性的特征,可以涵蓋更多的與媽祖有關的民俗文化現象。例如在2009年公布的福建省人民政府公布的第一批省級非物質文化遺產名錄擴展項目中,由莆田市文峰天后宮申報的“媽祖信俗(荔城區)”名列其中,具體內容包括文峰宮“媽祖貢品”、“媽祖誦經”、“元宵燭山”、“三獻禮”、“大五福”等。這些項目在“媽祖信俗”的大范圍內又自成體系,所以有時也會被拆分開來申報市級或區級的非物質文化遺產名錄。*莆田文峰天后宮官網,http://www.wenfenggong.com/heritages.html [2017-5-28]。

表3 各級別非遺名錄中的“媽祖信俗”

此外,“信俗”的概念也更多地把人們的關注目標引向了民間信仰的主體。過去的民間信仰研究,一般習慣于沿用宗教學的方法,注重經典、教義、儀式和信眾組織等。非物質文化遺產保護把“傳承”和“社區”等理念帶入到了民間信仰的視域當中,把民眾的信仰形式重新還原為活生生的生活,而不僅僅只是從中抽象出宗教式的教條。和制度化宗教不同的是,中國民間信仰一般很難確定其影響范圍和信眾人數,同時由于缺乏固定的教義、經典和專業術士,所以其傳承傳播大多依靠家庭和社區中的口頭傳承。*參見柯若樸(Philip Clart)《中國民間宗教的基本形態和傳承方式》,《文化遺產》2013年第6期。換言之,也就是通過一系列的民俗活動,在家庭/家族、社區和自發性民間群體當中完成其信仰實踐。信眾往往以社會關系的形式連結在一起,信仰社區不僅可以建構在神緣基礎之上,而且也可以以地緣、業緣或親緣關系為基礎。*參見任洪昌《非遺語境中“社區”本質的界定——以媽祖信俗為例》,載宋俊華主編《中國非物質文化遺產保護發展報告(2016)》,北京:社會科學文獻出版社2016年,第236-251頁。研究和考察這樣的信俗現象,注重親自到場、身體感受和個體敘事的民俗學方法,自有其獨特的優越性。

三、“名生實”:信仰內涵的變遷

高丙中教授在本文開頭提到的那篇文章中,曾就河北范莊龍牌會的更名現象評述道:“一個新的存在在落到地表之前必須首先在政府公文中存在,也就是說,他(它)必須先有‘名’,才能成‘實’”。在世紀交替之初,范莊的農民們為了使得傳統的龍牌會及其物質載體“龍祖殿”獲得合法性,而采用了“雙名制”的策略,即在同一個建筑(“龍祖殿”)的門口同時掛了兩塊牌子:“河北省范莊龍牌會”和“中國趙州龍文化博物館”,從而形成了“一而二或二而一的名實關系”:

從功利上說,多名能夠讓一個人或者一個機構左右逢源;從認同上說, 它是人們應對驟變社會的方式:今日之我與昨日之我既前后接替(新命名),又同時并存(保留原名)。雙名讓主體在各種二元結構中游刃有余:我本來是這一元,我現在也可以是(原先不可能的)另一元。我們也許應該說,實際是一元的現實(存在),被用二元的符號并置來表達。雙名兼顧了一個縱向歷史感的自我和一個橫向社會聯系(不斷擴大)的自我。這造成互相支撐的雙認同,我與非我轉化為舊我與新我, 而舊我與新我要在雙名制下來理解,它們不是互相代替的,而是并存互補的。舊我是歷史向度的我,新我是空間拓展訴求的我。*高丙中《一座博物館—廟宇建筑的民族志——論成為政治藝術的雙名制》。

如前所述,媽祖信俗在歷史上也經歷了無數次的更名,且至今存在多名共用的現象。例如湄洲祖廟歷史上曾稱“天妃廟”、“天后宮”,民國時又改名為“林孝女祠”。今天供奉媽祖的寢殿名為“天后宮”,民間習慣稱之為“正殿”,*本殿原為正殿,康熙二十二年(1683),姚啟圣到湄洲,決定對祖廟建筑進行修繕,經卜杯請媽祖裁定,將正殿移至當前位置后,便把本殿改為寢殿。但信眾認定媽祖的正身就在本殿,不應隨便移動,于是就一直稱此殿為“正殿”。參見中華媽祖網,http://www.chinamazu.cn/mzgm-show-146-196.html [2017-12-08]。一般則稱“天后祖廟”,或“媽祖祖廟”,殿堂門口掛的燈籠上又寫著“天上圣母”。這些既是不同時代留給媽祖信俗的特殊印記,又隱含著信仰主體的多元價值取向。一個新的名稱在誕生之初或許更多地是出于功利目的,然而,新“名”有時也能帶來新“實”,促成事物本身在功能與內涵上的轉變。

自宋代以來,媽祖在不同的時代和地區以及不同的人群當中往往擔負著不同的神靈職能(參見附表4)。媽祖最早而且也是最重要的一個職能便是保護航海者。元代,媽祖因護漕有功而得到“天妃”封號,媽祖信仰也由此擴展到北方沿海地區。自媽祖接受朝廷封賜而成為國家保護神后,又因剿捕賊寇、抵御入侵、平定叛亂等神跡而逐漸演變為一位海洋女戰神。隨著明代航海事業的發展,尤其是鄭和出使西洋以及冊封使臣出使外國時均得到媽祖護佑,媽祖護使的職能得以強化,海神地位更加鞏固。有清一代,媽祖的戰神地位在清初統一臺灣和鎮壓閩臺叛亂中得以最終確立。在《天后圣母圣跡圖志》中有“憫軍行流泉解渴”和“平澎湖陰麾神將”兩條,講的是施瑯奉命征繳臺灣時得媽祖神助的事例,即“涌泉濟師”和“澎湖助戰”。*(清)無名氏《天后圣母圣跡圖志》,蔣維琰編校《媽祖文獻資料》,福州:福建人民出版社1990年,第303頁。此后,清軍在平定臺灣朱一貴和林爽文叛亂以及沿海匪患時均得到媽祖顯圣相助。*(清)楊浚《湄洲嶼志略·卷四·感應》,蔣維錟、周金琰輯纂《媽祖文獻史料匯編(第二輯)著錄卷下編》,北京:中國檔案出版社2009年,第511頁;徐曉望《媽祖信仰史研究》,福州:海風出版社2007年,第223-227頁。民國時期,政府依據《神祠存廢標準》禁止民間神靈崇拜,媽祖不得不以“林孝女”之名繼續存續,但也因此確立了其仁愛孝順、仁善濟人的女神形象。在臺灣,社區民眾還借助媽祖的“靈力”, 提倡環保精神,反對政府建設核電廠。*如1987年新港文教基金會與新港奉天宮合作,推出“凈港活動”以清除媽祖繞境進香時所遺留的垃圾;1986-1987年鹿港鎮民反對杜邦公司設廠事件中也借助媽祖開展抗爭;另有20世紀70-90年代臺北縣貢寮鄉澳底地區民眾反對興建核電四廠的抗爭運動,當地仁和宮媽祖指示不能興建核四廠而一舉成為鄉民反核象征,成為“反核媽”。參見張珣《文化媽祖:臺灣媽祖信仰研究論文集》,臺北:“中央研究院”民族學研究所2003年,第191-199頁。20世紀80年代,基于媽祖信仰在海外華人尤其是臺灣社會中所具有的特殊地位,媽祖又擔負起了團結海內外中華兒女、增進兩岸民眾感情以及推動祖國和平統一的新職能。*有關媽祖在對臺、統戰工作中的作用請詳參洪瑩發《解讀大甲媽:戰后大甲媽祖信仰的發展》,臺北:蘭臺出版社2010年,第330-333頁;曹曦、艾明江編著《海上和平女神:媽祖信仰在臺灣》,福州:福建教育出版社2008年,第89-91頁。

此外,由于媽祖有時被與觀音、碧霞元君等女神相混融,所以民間還將主宰生育的職能賦予媽祖,如《三教源流搜神大全》中就記載媽祖“尤善習孕嗣,一邑供奉之。……嗣有凡不育者,隨禱隨應。”*(明)無名氏《三教源流搜神大全·天妃娘娘》,蔣維琰編校《媽祖文獻資料》,福州:福建人民出版社1990年,第121頁。建于元代的天津天后宮內所供奉的四位娘娘中也有專司孕嗣的子孫娘娘和送生娘娘,當地盛行一種叫做“拴娃娃”的求子習俗。*參見羅春榮《媽祖傳說研究——一個海洋大國的神話》,天津:天津古籍出版社2009年,第130-137頁;李露露《媽祖神韻:從民女到海神》,北京:學苑出版社1995年,第94-98頁。在澳門,有調查研究表明,當代媽祖最主要的功能除了祈求平安和保健治病之外,還包括保佑順產、賜子、婚姻、升職、發財等。*參見徐曉望、陳衍德《澳門媽祖文化研究》,澳門:澳門基金會1998年,第166-167頁。

在以“媽祖信俗”之名申請成為“人類非物質文化遺產代表作”的過程中,媽祖信仰又被再一次地重新定義和改造。用當事人周金琰的話說,就是在“非遺”保護專家們的參與和啟發下,“一直修改,錘煉出媽祖精神六個字:立德、行善、大愛。內容分成三塊:祭拜、傳說故事、相關習俗。”*參見《周金琰口述訪談文字實錄》,載陳祖芬《媽祖信俗非物質文化遺產檔案研究(實踐篇)》,第167-192頁,語出第181頁。由此凝練出了具有時代性的“媽祖信俗”定義,正如媽祖祖廟發行的宣傳手冊上所寫的那樣:

媽祖信俗也稱為娘媽信俗、娘娘信俗、天妃信俗、天后信俗、天上圣母信俗、湄洲媽祖信俗,是以崇奉和頌揚媽祖的立德、行善、大愛精神為核心,以媽祖宮廟為主要活動場所,以廟會、傳說、習俗等為表現形式的民俗文化。媽祖信俗由祭祀儀式、民間習俗和故事傳說三大系列組成。*湄洲媽祖祖廟董事會編《天下媽祖 祖在湄洲》(內部資料)。

應當指出的是,“媽祖信俗”的再定義并不是少數當事人靈機一動、異想天開的結果,而是在新時期媽祖信仰逐漸走向組織化和制度化的背景下,借助“申遺”的推力而發生的、自內而外的改變。一方面,由湄洲媽祖祖廟牽頭,莆田市早在上個世紀末就開始籌建一個世界性的媽祖協會。據曾任湄洲島管理委員會主任的唐柄春回憶,該組織最早叫“世界媽祖信眾聯誼會”,后來改叫“世界媽祖宮廟聯誼會”,2002年改成“世界媽祖聯誼會”。2004年,莆田市申請成立的全國性社團“中華媽祖文化交流協會”,得到民政部的批準,會址設在湄洲島媽祖祖廟內。首任會長為全國政協副主席、臺盟中央主席張克輝,媽祖祖廟董事長林金榜任副會長兼秘書長。*另有副會長5位:林兆樞、林國良、顏清標、蔡永常、蔡長奎。受聘為名譽會長的有:霍英東、馬萬祺、陳江和。2016年,中華媽祖文化交流協會2016年會員大會在湄洲島召開,選舉張克輝為協會第三屆會長,選舉俞建忠、蔡長奎、趙柳成、林金榜、顏清標、蔡詠锝、張偉東、何達煌、曾吉連、許曉暉為副會長,林金榜兼任協會秘書長。截止到2016年,協會會員總數達到716名。

另一方面,從20世紀80年代開始,對于媽祖文化的研究成為一大學術焦點,尤其是莆田當地的學術機構、民間組織等,投入了不少資金和人力,在“媽祖誕”舉辦的同時也召集各種學術研討會。*根據林國良的梳理,當代大陸地區對于媽祖文化的研究,始于1987年農歷九月初九在福建莆田舉辦的“紀念媽祖‘羽化升天’1000周年學術研討會”,有來自全國各地和香港的100多位專家學者參加。在這次會議上,上海師范大學林文金教授發表了《重視媽祖文化研究》的論文,首次提出了“媽祖文化”的概念。此后,這一概念逐步被學術界廣泛接受,并在認識上逐漸取得一致。隨著研究的日益深入,對媽祖文化進行學科化升華的“媽祖學”概念又被提了出來。參見林國良:《媽祖文化簡明讀本》,福州:海風出版社,2014年,第286-287頁。2011年版的《湄洲媽祖志》開篇就有這樣的表述:“媽祖信俗發展至近現代,不僅影響億萬信眾,也影響了學術界的專家、學者,并逐漸形成了‘媽祖文化’的共識”。*莆田市湄洲媽祖祖廟董事會編《湄洲媽祖志》,北京:方志出版社,2011年,“概述”。這句話生動地概括了在媽祖信俗建構過程中專家學者所扮演的角色——他們不僅接受了媽祖信俗的影響,而且參與了媽祖文化的建構。這里所謂的“媽祖文化”,與2009年之后作為標準名稱出現的“媽祖信俗”,在內涵上基本一致,正如林國良在《媽祖文化簡明讀本》中所定義的那樣:

什么是媽祖文化?所謂媽祖文化,是基于媽祖的感人事跡而形成的,以崇奉和頌揚媽祖的立德、行善、大愛精神為核心,以媽祖宮廟為主要活動場所,以有關傳說、文獻、祭祀、進香、巡安、廟會等為傳播途徑,具有海洋文化特色的一種民俗文化。*林國良《媽祖文化簡明讀本》,福州:海風出版社,2014年,第287頁。

與其他制度化宗教所不同的是,媽祖信俗的制度化和組織化并非建立在強化其宗教職能的基礎之上,而是在突出其民俗性特征的前提下,以社會組織和民俗活動相結合的方式進行。作為一種民間組織,媽祖祖廟和中華媽祖文化交流協會兼有遺產保護、資源整合、學術研究、聯誼交流、慈善活動、項目建設等多種職能,并打造了“天下媽祖回娘家”、“湄洲媽祖巡天下”、“海峽論壇·媽祖文化活動周”等民俗活動暨學術交流平臺。2016年,國家發改委采納福建省人大代表的提議,將“發揮媽祖文化等民間文化的積極作用”寫入了國家“‘十三五’規劃綱要”中,可以說是對媽祖信俗在當代中國文化地位的一種肯定。這也必將促成媽祖信俗今后與國家政治、文化與外交發生更為緊密的結合,服務于“一帶一路”和建設海洋強國的國家發展戰略。

結論

綜上,“媽祖信俗”是當代對于媽祖信仰及其文化的統稱。它是在申報“人類非物質文化遺產名錄”的過程中確立下來的一個概念,在內涵上與20世紀80年代以來學術界使用的“媽祖文化”基本一致。其中的“媽祖”為清代以來民間對這一神靈的通用名稱,它最早盛行于廈臺地區的海峽兩岸,19世紀來華的傳教士和西方學者也大多采用這一名稱,因此,當相關信仰文化在當代的大陸地區得以恢復時,“媽祖”也就自然而然地取代了“天妃”、“天后”等帝王時代的稱號而成為標準化名稱。“信俗”一詞最早源于日本,經中國民俗學家的借用和改造,被用來置換頗具爭議性的“民間信仰”概念。與偏于強調宗教性的“民間信仰”相比,“信俗”的側重點在于民俗性的信仰文化,能把人們關注的目標更多地從經典、教義和儀式等宗教教條,引向民間信仰的主體及其多樣化的信仰實踐。“媽祖信俗”名稱的轉換,并不只是一種純粹出于功利目的民間策略或曰“政治藝術”,因為新“名”同時也帶來了新“實”,尤其是當這一系列的信仰文化以“媽祖信俗”之名被列入“人類非物質文化遺產”之后,其信仰的精神內涵也被重新確立為“立德、行善、大愛”,從而具有了代表人類普適性價值的意義。原本帶有“彌散性”特征的、非制度化的“媽祖信俗”,順應著現代社會的發展邏輯,正經歷著一個漸趨制度化和組織化的過程。可以說,這也是信仰主體文化自覺的一種表現。其中的很多細節都耐人尋味,值得我們去進一步考察和深入研究。