敦煌《阿彌陀經變》與拉斐爾《圣體辯論》的造型比較

陶然

現代社會的藝術語言方式已經日趨豐富,但在生產水平和生產力受到極大限制的社會環境中,藝術家對于點、線、面、體塊、材質的運用就顯得更加純粹。本文將對比分析敦煌《阿彌陀經變》與拉斐爾《圣體辯論》在造型上的差異性,并總結其與作品空間構造之間的關系。作為中西方宗教繪畫的典型代表,《阿彌陀經變》與《圣體辯論》在直觀上造型塑造上具有較大差異性,藝術家在對內容的轉化與形體的表達上所持觀點也截然不同。本文將從構圖造型方面進行對比分析。

一、敦煌《阿彌陀經變》與拉斐爾《圣體辯論》的構圖造型對比

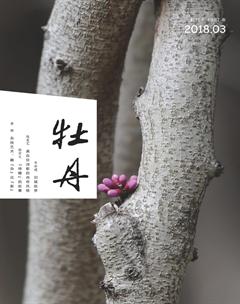

中國傳統繪畫并沒有“構圖”的概念,而是稱之為“章法”,唐代《歷代名畫記》就專門提出畫圖章法的重要性。大型經變畫是唐代佛教壁畫發展最完善、最具時代特點的繪畫形式,其中220窟的《阿彌陀經變》(繪于貞觀十六年,即公元642年)被稱為表現極樂世界的典范作品,如圖1所示。整幅作品中間端坐著阿彌陀佛,觀音、大勢至二菩薩脅侍兩側,周邊分列眾多菩薩。中央七寶池中碧波蕩漾,化身童子嬉戲其間,極盡極樂世界的無苦無憂的浪漫景象。前段設立舞臺,中間舞者翩然起舞,兩側分列伎樂,氣氛熱烈。空中云彩翻飛,飄搖動人。此壁畫從上到下可劃分為虛空、寶池、寶地、寶樓四個部分,寶池與虛空、寶樓之間的關系又都十分曖昧,是中國傳統繪畫“異時同構”構圖法的典型代表。

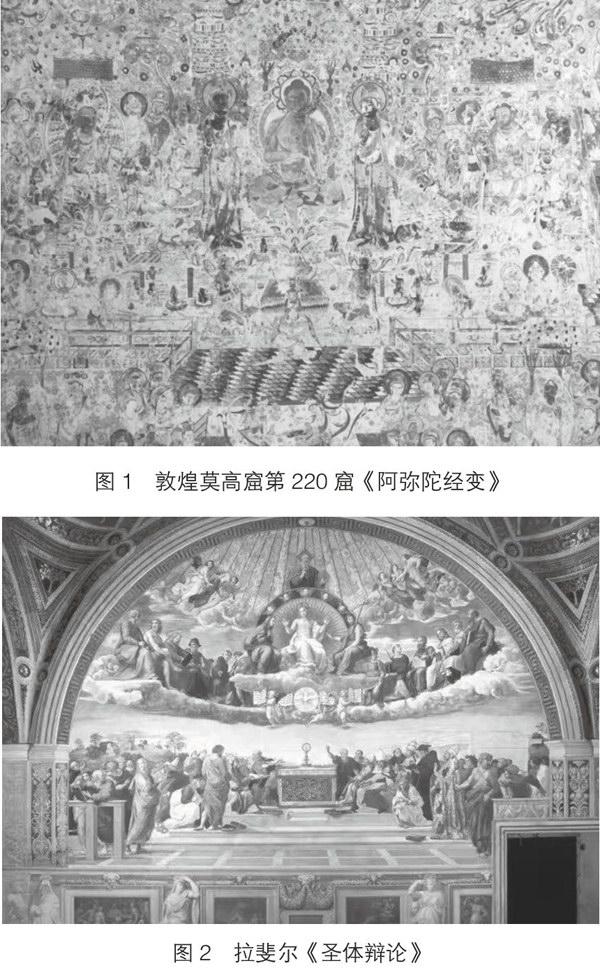

《圣體辯論》采用的則是半圓形的龐大構圖,中心的云層作為整幅畫的橫帶平分了整個畫面,縱向上又分為左中右三個部分,進一步表達了人物之間的身份關系,如圖2所示。拉斐爾在畫面中以下面祭壇上的圣餐盒作為全畫的中心點和消失點,使用的是非常典型的西方繪畫構圖方式,上下兩個部分采用相反的透視弧度和遠近關系,在畫面上進一步加強了天空與地面兩個層級之間的關系,與《阿彌陀經變》中刻意弱化寶池與虛空之間分界線的作畫方式有著明顯的區別。但若拋開兩幅作品明顯的差異性而仔細觀察,人們不難發現,《圣體辯論》同樣可以劃分為虛空、主體、前段、左右四個部分,而且在對遠景的處理方式上也有相同的理解,也就說,中西方在對空間的認知上是統一的,不同的是時空觀念并最終產生了截然不同的表達方式。

二、敦煌《阿彌陀經變》與拉斐爾《圣體辯論》的人物造型對比

《阿彌陀經變》在人物的形象塑造上已經逐漸出現本土化趨勢,阿彌陀佛居于中位,人物造型豐腴圓潤,身體采用三曲法,比例適度。畫面中對于人物的表情、衣著、發式都有十分精細的刻畫,如畫面中間的阿彌陀佛,身著通肩式袈裟,過腹前搭與左腕看齊。眉彎如弓,眼窩深而眼睛凝神下視,神情嚴肅慈祥。雙手作轉法輪印。其他菩薩也皆戴寶冠,披帛佩羅,或站或坐于蓮臺之上,神態各異,或舉手或捧花,光彩照人。整幅作品中的器物、場景人物關系都與佛經記載有密切的聯系。例如,日本學者八木春生(2012)曾指出,畫面空中飛舞的天衣、樂器與蓮花便是對《觀無量壽經》中“又有樂器懸處虛空,如天寶幢不鼓自鳴”及《阿彌陀經》中“彼國常作天樂”的圖像化處理。

《圣體辯論》中的人物造型手段同樣以體塊為主,在對人物的塑造上更接近于真實人物的形象,這也是幾何學對于西方繪畫影響的突出表現,而這個方面也正是中國繪畫中一直較為缺失的部分。與《阿彌陀經變》在人物的造型處理上不謀而合的是,拉斐爾畫面中對人物的處理也極具深意。例如,畫面中耶穌脫去了自己上衣,展示出自己的傷口,雖然凌駕于整個上空,但是仍然如同凡人一樣會受傷害,表達的是拉斐爾深刻的人文主義思想。另外,拉斐爾還將達·芬奇也加入畫面中,位于上空右側第四人,表達的是他個人對于達·芬奇的崇敬之情。

通過對比可以發現,兩幅作品在人物造型的表達方面是極為相似的。不同的是,阿彌陀經變》表現的是對經文的圖像化處理,而拉斐爾在繪畫中還表達了個人的思想觀念。

三、敦煌《阿彌陀經變》與拉斐爾《圣體辯論》的線條造型對比

線條在中國繪畫中是通過二維圖形表達三維體塊的最佳選擇,作為中國傳統繪畫造型與表現的主要手段與形式,擁有相對獨立的情感表達。以線造型是《阿彌陀經變》進行繪畫表達的主要手段,此壁畫是通壁巨幅,整幅作品共18平面,描繪了一佛、二脅侍、二上座、周邊33位菩薩,以及樂器、寶幢、房屋等大量器物,線條飄逸優美,對于全畫起到骨干作用。尤其在對幾位主要人物進行表達時,其線條粗細勻稱,運線具有彈性,如屈鐵盤絲,表達出了強烈的力量感,線描方法應當是敦煌石窟早期較為流行的鐵線描法或類似畫法,主要原因應當是《阿彌陀經變》中吸收了大量前人進行創作時的人物造像形式。不同的是,在對較小較后方的內容進行繪畫時,采用的主要是體塊的表達方式,因此此壁畫也呈現了較強的空間感。《圣體辯論》這幅作品的人物、器物都具有清晰的輪廓與強烈的體塊感,但支撐整幅作品的并不是線條,而是拉斐爾對色彩、光影效果的運用。與《阿彌陀經變》中充滿力量感的線條不同的是,《圣體辯論》中的線條感更加溫和、圓潤,空間擠壓感小,入世感更強。