突出學生主體地位 細化學習目標表述

呂兵文 于霞

目標是某一行動所要達到的最終目的,是要爭取達到的某種預想結果的標準或狀態(tài)。課時目標、單元目標、學期目標必須引領一節(jié)課、一個單元、一學期的教與學的全過程,反之亦然,學期的、單元的、一節(jié)課的教學必須緊緊圍繞如何達成目標去精心設計、巧妙實施。換而言之,目標對整個教學活動起到了引領和指導的作用。目標表述得清晰、具體與否,將制約著整個教學效果的優(yōu)劣,一個好的學習目標的表述必然是具體、可觀測、易評價、操作性強的。

一、目標的表述要突出學生的學習主體地位

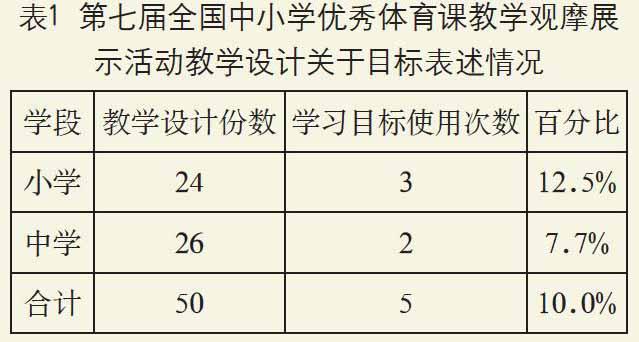

《義務教育體育與健康課程標準(2011年版)》(以下簡稱《課標》)指出“義務教育體育與健康課程遵照‘健康第一的指導思想,強調實踐性特征,突出學生的學習主體地位”,進一步凸顯了學生的主體地位,更加重視學生的學,強調教師的教必須緊緊圍繞學生的學、學生的發(fā)展去設計、實施,改變了以往圍繞教材去教的教學方向,彰顯了以人為本、以學生的發(fā)展為本的課改理念。因此,在制訂學習目標時,要突出學生的學習主體地位,即作為目標主體的學生通過具體的學習活動,所能達到的學習結果、所能做到的學習程度,它表達的是教學活動結束時,學生所要完成的任務。為此,作為課堂教學主導的教師,就要設計、引導、幫助學生完成學習任務,而不是為教教材而教。為了探究學習目標目前使用的情況,筆者對《第七屆全國中小學優(yōu)秀體育課教學觀摩展示活動教案集》中的50份優(yōu)秀體育課教學設計進行了統(tǒng)計(表1),結果發(fā)現,僅有5篇教學設計使用了“學習目標”的表述形式。由此看來,一線教師對《課標》理念的學習還有待進一步加強。同時,對學習目標表述的研究也有待深入。

二、根據可評價的原則,目標的表述要可操作、可觀測

《課標》指出要“根據可評價的原則設置可操作和可觀測的學習目標”,學習目標的表述要可操作、可觀測、可評價,讓學生能夠一目了然,這樣便于引導學生在學習的過程中不斷地向這個目標靠攏,直至最終實現學習目標,也必然會引發(fā)教師教學設計、實施與評價進行得更扎實、更有序、更深入、更高效。什么樣的學習目標是具有可操作性、可觀測性和可評價性的呢?先比較一下以下2份案例。

案例一:水平四《排球正面雙手墊球》(第1/4課時),學生從未接觸過排球學習(表2)。

從A、B2份教學設計學習目標的表述中可以明顯看出,教學設計A的技能目標表述為“初步掌握”,其表述比較籠統(tǒng)、模糊、內隱、難以觀測;教學設計B的技能目標表述為“用正確的墊球部位連續(xù)3次以上將同伴從2~3m外拋來的排球墊回”,則比較具體、清晰,且趨于顯性化、便于觀測、可評價。

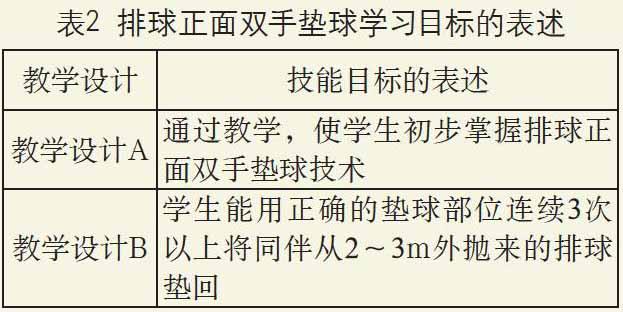

案例二:水平二《籃球直線運球》,第1/3課時(表3)。

學習目標的表述中,認知目標的表述常用的“了解、領會、認識”,技能目標表述常用的“掌握、發(fā)展、運用”和情感目標常用的“培養(yǎng)、養(yǎng)成、學會”等描述心理過程的內隱性動詞,都比較抽象、籠統(tǒng)、模糊,導致對目標是否達成,難以測量和評價。對比教學設計A與B、C與D的學習目標,不難發(fā)現教學設計B和D的學習目標是教學設計A和C學習目標的細化、顯性化,即教學設計B和D表述了如何做、做到什么程度才是A與C中的“初步掌握”“知道”。顯而易見的是教學設計B和D的學習目標更具有實踐意義,更利于師生通過教學活動努力達成目標,更利于檢測、評價課時學習任務的完成情況,也更利于教師去完善教學設計,為學生更好地達成目標去改進自己的教學,切實發(fā)揮目標指導教學、教是為了學生更好地發(fā)展目標效能。

三、明確目標表述要素,精準表述“學習目標”

學習目標的表述要具體、要細化、要顯性化,使其可操作、可觀測、可評價,那么,如何去細化、具體化、顯性化呢?學習目標表述的基本要素有4個,即主體、條件、行為和表現程度。《課標》也指出“具體學習目標一般應該包括‘條件(在什么情境中)、‘行為(做什么和怎么做)和‘標準(做到什么程度)三個部分”,如“學生(主體)助跑4~8步在踏板起跳后(條件)能做出(行為)蹲踞式的空中收腿成團身蹲踞動作(標準)”。

1.學習目標表述的“主體”

學習目標指向了學生的學習行為和學習結果,不是教師的教學任務,學習目標的表述就必須從學生的角度出發(fā),因此其主體必須是“學生”,不能是“教師”。所以,學習目標的表述中,就不應該出現“使學生”“讓學生”“發(fā)展學生”“提高學生”“培養(yǎng)學生”等詞語,因為這些表述的行為主體直接指向了教師,而不是學生。

2.學習目標表述的“條件”

條件,指的是學生達到學習結果的情境或特定的限制,即在什么樣的情況下,學生達成了學習結果。如,“助跑4~8步后”“沿著一條直線”“在同伴的語言提示下”“同伴從2~3m外拋來的球”“在同伴的保護幫助下”“在200s以內”等,這些都可以作為一定練習結果達到的前提條件,使得學習目標具備了達成目標的外部環(huán)境的范圍,使其具有了可觀測、可評價的現實情境。

3.學習目標表述的“行為”

行為,指的是學生做什么和怎么做,體育教學中關于運動行為的動詞很多,如“完成”“跑”“跳”“投”“滾動”“傳球”“運球”“顛球”“射門”“支撐擺動”等,在表述學習目標時一線教師要正確運用學生易于理解的、專業(yè)的術語來表述學習目標的行為,使其更便于觀測和評價。

4.學習目標表述的“標準”

標準,指的是做的程度,即學生通過一定時間的練習所產生的行為變化的表現水平。一般情況下,一線教師可以通過數字或某一動作來表達。如,運球“3~5次”、跑完“50m”、維持身體平衡“2~3s”、做出“騰空步動作”、支撐擺動后擺“雙腳超出杠面”等。數字或某一標志性動作,表意具體,深、廣度明確,具備較強的實踐操作性,使目標可觀測、可評價,學生能看得見、摸得著,易于激發(fā)學生學練的積極性。

5.學習目標表述的“百分比”

在學習目標的表述上,許多教師使用了百分比。如,80%的學生在同伴的提示下能夠完成少年拳第二套1~5動,20%的學生能獨立完成。相對于“學生能在同伴的提示下完成少年拳第二套1~5動”的表述更能體現《課標》的理念。《課標》指出要“關注地區(qū)差異和個體差異,保證每一名學生受益”,“80%”“20%”的提出就恰當地體現了因材施教、面向全體學生的教育理念,學生的個體差異客觀存在,學習目標應該根據學生實際進行分層設計,使其更務實、更扎實。

使用百分比來表述學習目標,要注意其完整性。如,“在小組合作、探究的學習過程中,90%的學生能夠說出蹲踞式跳遠的動作要領”,該目標的表述體現了差異教學的理念,但不完整,“90%的學生能夠說出蹲踞式跳遠的動作要領”,其他10%的學生的目標是什么?顯然,沒有考慮到全體學生。可以將其修改為“90%的學生能夠說出蹲踞式跳遠的動作要領,10%的學生能在同伴提示下說出”。再如,“70%的學生能在運球中遇消極防守的情況下,較突然地體前換手變向通過防守并加速運球,其余學生能在固定防守的情況下,原地持球完成體前換手變向并控制住球繼續(xù)運球”。

6.學習目標中的“情感目標”的表述

相對于認知、技能、體能等維度的目標表述,學習目標中的情感目標指向《課標》中“心理健康與社會適應”目標的表述通常更為籠統(tǒng)、抽象。常見的表述為“培養(yǎng)學生勇敢頑強的拼搏精神”“使學生養(yǎng)成良好的體育道德精神和團隊合作交流能力,增強學生的責任感”“增進學生間的感情,增進學生的團隊協(xié)作意識”等。很顯然,上述表述不夠具體,目標也缺乏可觀測性、可評價性。

《課標》中“心理健康與社會適應”的課程目標指出“小學階段要注意培養(yǎng)學生自尊、自信、不怕困難、坦然面對挫折,引導學生在體育活動中學會交往”;“初中階段要注意指導學生掌握調節(jié)情緒的方法,培養(yǎng)果敢、頑強的意志品質和團隊合作的精神”,這可以作為情感目標的一級目標;在各水平階段《課標》中又細分了“堅強的意志品質”“調控情緒”“合作”“良好的體育道德”,這可以作為細化的二級目標;依據中小學的教學實際,我們可以將合作互助、勇猛頑強、果斷、遵守規(guī)則、禮儀教育、正確對待競爭與公平、意志堅強、勝不驕敗不餒、自覺、果斷、堅韌不拔、百折不撓、永不言棄、正視挫折、吃苦耐勞等作為進一步細化的三級目標。大多數情況下,情感目標的實現是伴隨在技能和認知目標的達成過程中的,例如,“合作互助”“勇猛頑強”等情感目標的表述。

合作互助:(學習足球繞桿射門)“分組活動時,能認真觀察他人的練習,找出成功的經驗及失敗的原因,并在小組討論時有針對性地提出個人的見解,幫助他人進步”;(學習技巧前滾翻)“能夠將自己的前滾翻的體驗與同學分享,并主動協(xié)助需要幫助的同學順利完成動作”。

勇猛頑強:(學習田徑100m跑)“在快速跑練習中能認真、積極地奮力奔跑,一馬當先或不甘落后,竭盡全力堅持到底”;(學習籃球高低運球)“學生在競爭中能擺正自己的位置,能主動挑戰(zhàn)實力強的同學,不斷縮小差距甚至趕超對手”。

通過上述分析不難看出,關于“合作互助”“勇猛頑強”的情感目標的表述較之“培養(yǎng)學生相互合作的精神”“培養(yǎng)學生勇猛頑強的意志品質”,更為具體,更具有可觀測、可評價的效能,在實踐中有利于學生學有方向、練有目的,積極達成學習目標,也有利于教師根據目標積極改進教學,精心指導,幫助學生完成學習任務。

根據學生實際,制訂適宜的學習目標,具體表述,使其可觀測、可評價,然后圍繞學習目標去精心設計教學策略,引導、幫助學生順利達成,實現目標與教學的一致性,必能更好地促進學生的發(fā)展,改善教師的教學。