不同時間尺度下的貴州省修文縣干旱特征分析

曾碧球,解河海

(珠江水利委員會珠江水利科學研究院,廣東 廣州 510610)

干旱是指因降水減少,或入境水量不足,造成工農業生產和城鄉居民生活以及生態環境正常用水需求得不到滿足的現象[1]。干旱是許多國家和地區常見的自然災害之一,可對國民經濟建設尤其是對農業生產造成嚴重危害。按照形成原因,干旱可分為氣象干旱、農業干旱、水文干旱和社會經濟干旱。

干旱指標是旱情監測和評估的基本參數,是干旱管理決策的基礎。目前常用的氣象干旱指標有降水距平百分率、標準化降水指數、帕爾默干旱指數、Z指數、作物水分指數等[2]。國內外學者對干旱指標進行了大量的研究,馬建勇等[3]利用標準化降水指數與相對濕潤度指數對1961—2009年東北地區5—9月干旱趨勢進行了分析;袁文平等[4]對標準化降水指數與Z指數在我國的應用進行了對比分析;韋開等[5]利用降水距平百分率分析了陜西省的干旱時空分布特征;曹永強等[6]進行了適合黃河流域的帕爾默干旱指數修正和應用研究;袁旭琦等[7]采用修正后的標準徑流指數對汾河上游的水文干旱情況進行了研究;馮禹等[8]利用標準化降水指數對貴州省的干旱特征進行了研究。目前常用的干旱指標在評估區域水旱特征和揭示干旱規律上各具特色,但同時也存在著區域局限性,所以應結合當地的區域特性,選擇不同的指標才能準確地分析干旱情況[9-12]。降水距平百分率計算時需要資料簡單、易獲取、計算簡便,能直觀反映降水異常引起的干旱,可較好地描述干旱程度,因此在干旱監測和評價中得到了廣泛的應用。

我們以干旱的多時間尺度特征作為出發點,利用長序列觀測資料和具有多時間尺度特征的干旱指數——降水距平百分率,對貴州省修文縣49年來不同時間尺度的干旱特征進行分析,以期為修文縣干旱的監測、評估、預警和抗旱減災工作提供科學依據。

1 研究區概況

修文縣位于貴州中部,是貴陽市所轄縣,距貴陽市中心城區約38 km,全縣總面積1 075.7 km2,轄7個鎮和3個鄉。修文縣地貌比較復雜,喀斯特區面積占全縣面積的82.5%,是典型的喀斯特地區。地勢東南高、西北低,大部分地區海拔1 200~1 400 m,縣境東部環山,西部水繞。東南面屬高原丘陵區雖海拔較高,但地勢較平坦,耕地田多土少,是全縣壩子的主要分布地;西北面地勢較陡峻,山多田少土多,是縣內旱地作物產區。修文縣河流屬長江流域烏江水系,自金橋、久長、三元一線分水嶺以西的河流匯入烏江或經貓跳河匯入烏江,以東的河流經魚梁河注入清水河再匯入烏江。全縣共有流域面積20 km2以上的河流12條,其中流域面積大于100 km2的河流有烏江、貓跳河、魚梁河(桃源河)、貓洞河和修文河。

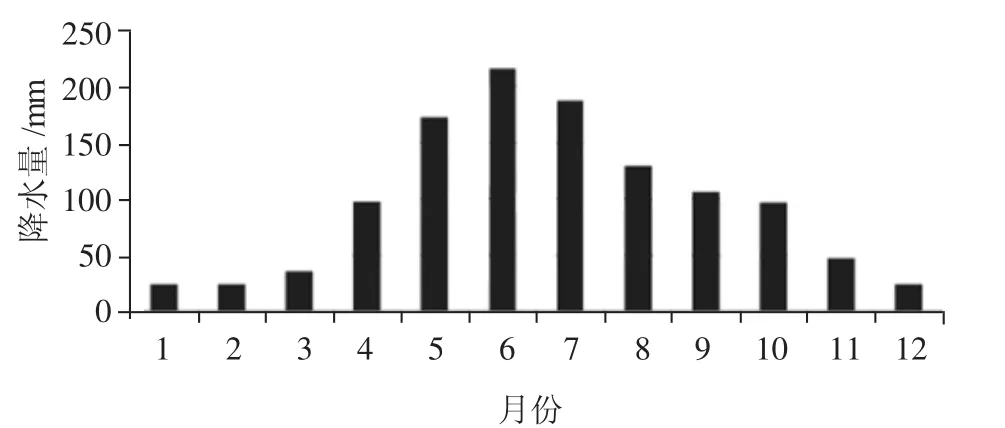

修文縣所處流域屬北亞熱帶氣候區,冬無嚴寒,夏無酷暑,光照充足,熱量條件好,雨熱同期,四季較分明。多年平均氣溫為13.6℃,年平均日照數為1 324.9 h,年平均蒸發量為700~800 mm,無霜期298.4 d,年平均風速2.7 m/s。全年以東北風為多,夏季盛行南風,冬季盛行東北風。縣境內降水量豐沛,多年平均降水量為1 152 mm(1963—2011年);降水年內分配不均,主要集中在5—9月,占全年降水量的70.2%左右。修文縣多年平均月降水量見圖1。縣境多年平均水資源量為6.644億m3,其中地表徑流為5.513億m3,地下徑流1.491億m3。

圖1 修文縣多年平均月降水量

2 數據來源與研究指標

2.1 數據來源

1963—2011年逐月降水資料來自貴州省氣象局。

2.2 研究指標

降水量平均值反映了降水量的集中程度,用來評價區域降水量的多少。降水量標準差反映了實際降水量數據與降水量平均值之間差異大小。降水量變差系數是描述降水量數據年際或年內變化劇烈程度的統計量。平均降水量、降水量標準差、降水量變差系數為評價區域降水時空分布特征提供依據。降水距平百分率是指某一時段內降水量與多年同期平均降水量之差占多年同期平均降水量的比值,以百分率表示。該指標反映了某一時段內降水量與同期平均狀態的偏離程度,是一個具有時空對比性質的指標,能夠較直觀的反映干旱的發生程度。降水量距平百分率計算公式為:

式中,Dp為降水量距平百分率,p為計算時段內降水量,為多年同期平均降水量。

在我國由于不同地區、不同時段降水量差異較大,降水空間分布不均勻,不同的地區采用降水距平百分率的評價標準略有不同。我們采用的旱情等級劃分標準見表1。

表1 降水量距平百分率旱情等級劃分 %

3 干旱特征分析

3.1 年尺度干旱特征

由修文縣氣象站提供的1963—2011年降水數據計算得到的年降水量距平百分率見圖1。修文縣1963—2011年共有22 a的年降水量小于多年平均降水量,其中達到輕旱標準的分別為1966、1968、1981、1989、1998、2009年,達到中旱標準的為2011年。1968—2009年間平均每10 a左右發生1次輕度干旱,1966—1968年和2009—2011年每2 a發生1次輕度以上干旱。

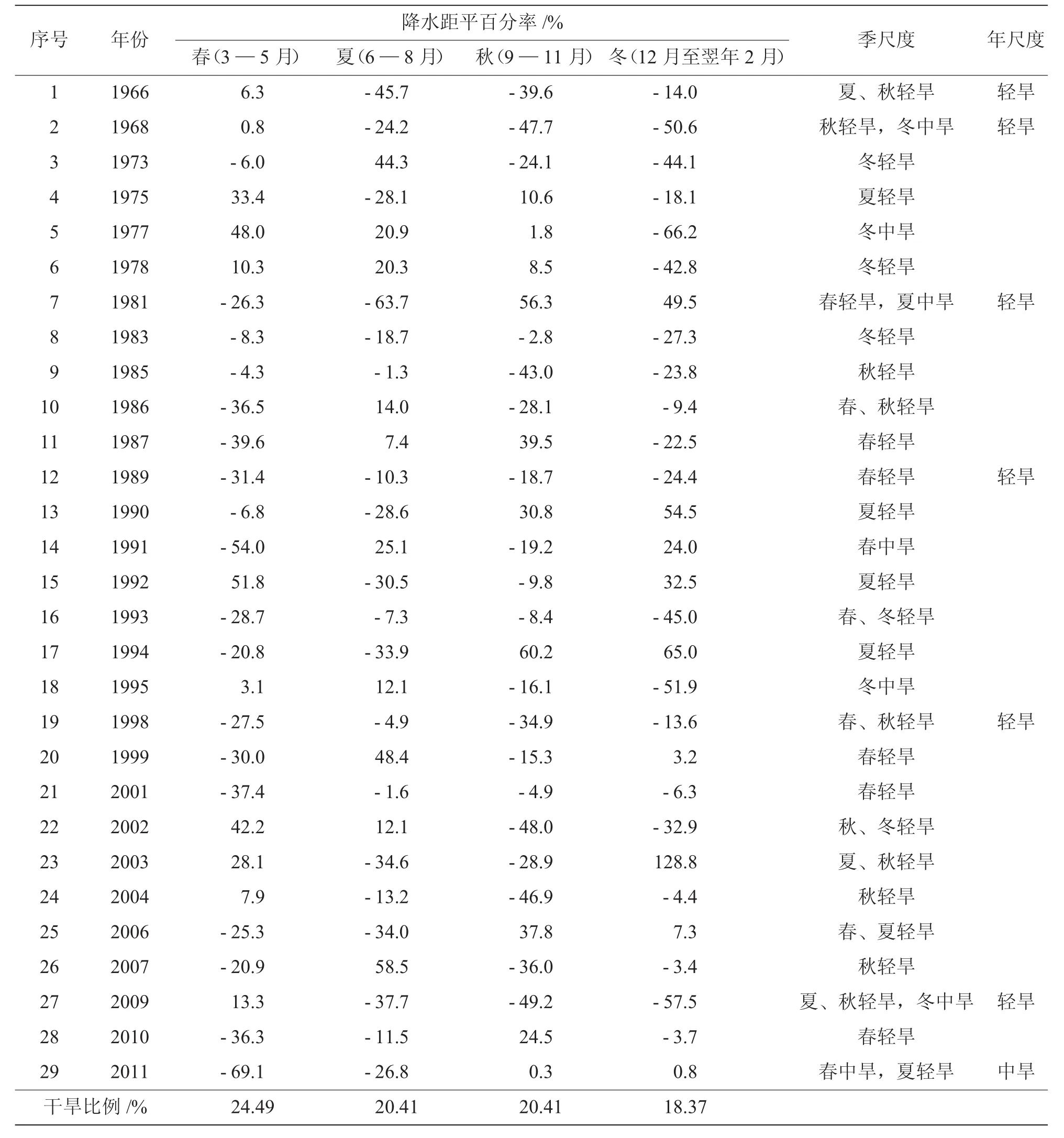

3.2 季尺度干旱特征

依據季節劃分標準:3—5月為春季、6—8月為夏季、9—11月為秋季、12月到翌年2月為冬季。采用修文氣象站1963—2011年的降水數據計算得到發生過輕度及以上干旱(季尺度)各年份的季節降水量距平百分率見表2。1963—2011年,有27個年份的春季降水量小于同期多年平均降水量,其中達到輕旱標準的有10個年份,達到中旱標準的有2個年份;有27個年份的夏季降水量小于同期多年平均降水量,其中達到輕旱標準的有9個年份,達到中旱標準的有1個年份;有27個年份的秋季降水量小于同期多年平均降水量,其中達到輕旱標準的有10個年份;有28個年份的冬季降水量小于同期多年平均降水量,其中達到輕旱標準的有5個年份,達到中旱標準的有4個年份。

春夏連旱的年份有1981年、2006年和2011年,夏秋連旱的年份有1966年、2003年和2009年,秋冬連旱的年份有1968年、2002年和2009年。2009年7月至2010年4月,降水大幅偏少、氣溫偏高,出現夏、秋、冬、春四季連旱。春、夏、秋和冬季出現干旱的概率分別是24.49%、20.41%、20.41%和18.37%,春旱出現頻率最高,對農業生產影響較大。

圖1 1963—2011年修文縣(年尺度)降水量距平百分率

3.3 月尺度干旱特征

1963—2011年,除1965年外,每年均在不同月份發生輕度以上干旱,其中1966年有6個月發生了干旱,是干旱月份最多的年份。2011年有5個月發生了中度以上干旱,其中2個月為嚴重干旱。1988年11月發生了特大干旱。1963—2011年的588個月中,發生干旱的月份占比為25.68%。1963—2011年各月出現不同等級干旱的年份數見表3。一年中每個月都可能發生不同程度干旱,其中11月發生干旱的概率最大,為11.92%,期間唯一的特大干旱發生在1988年11月;6月和10月發生干旱的概率最小,為5.3%。

表2 1963—2011年修文縣(季尺度)降水量距平百分率

3.4 干旱特征分析

從1963—2011年干旱發生的年份的降水數據可以看出,修文縣的年度干旱呈長短周期交替出現的規律,其中長周期頻率為10 a,短周期的頻率為2 a,每4次長周期干旱期后會發生短周期干旱。在長、短周期變換的年份往往會出現較嚴重的干旱,如長、短周期變換的2011年和1966年為1963—2011年最干旱的2 a,2011年出現了中度干旱,1966年接近中度干旱。1963—2011年每隔1~2 a會出現1次季節性干旱,除1989年外,凡發生年尺度干旱的年份,都有2個以上季節發生干旱。春、夏、秋和冬季出現干旱的概率分別是24.49%、20.41%、20.41%和18.37%,春旱出現頻率較高,對農業生產影響較大。1963—2011年,除1965年外,每年都有若干個月發生過輕度以上干旱,在發生年度干旱的年份中每年至少有4個以上的月份出現月尺度干旱。在發生季節性干旱的時期內至少有1個月以上發生月尺度干旱。

通過以上的統計分析,修文縣出現年尺度干旱的年份不多,且以輕度干旱為主。季尺度和月尺度干旱發生頻率較高,究其原因,主要是由修文縣降水量年際間變化不大,年內分配不均引起的,且年降水量越小的年份各月降水量分配越不均衡,導致季尺度和月尺度干旱越嚴重。

表3 各月出現不同等級干旱的年份數(1963—2011年)

4 結論與討論

由于修文縣降水時空分布不均,加之受地理環境的影響,易出現旱情。我們利用1963—2011年逐月降水資料,采用降水距平百分率,從年、季和月等不同時間尺度分別對修文縣的干旱特征開展了研究,探索了不同尺度干旱間的相關關系。從年尺度看,修文縣的年度干旱呈現長短周期交替出現的規律,且在長、短周期變換的年份出現嚴重的干旱的概率比較大。從季尺度看,除1968—1973年外,每隔1~3 a會出現1次季節性干旱,季節性干旱出現頻率較大,且春旱出現干旱的頻率最高。除1989年外,發生年尺度干旱的年份都有2個以上季節發生季節性干旱,其中2011年的夏、秋、冬都發生了干旱。從月尺度看,修文縣全年每個月都可能發生不同程度干旱,其中11月發生干旱的概率最大,發生年度干旱的年份中每年至少有4個以上月份出現月尺度干旱;發生季節性干旱期間內至少有1個月以上發生月尺度干旱。

修文縣出現年尺度干旱的年份不多,且主要以輕度干旱為主,但季尺度和月尺度干旱發生頻率較高,主要與修文縣內降水量的年內分配不均有關,且年降水量越小的年份季尺度和月尺度嚴重干旱發生的概率越大。因此,建設具有年調節能力的蓄水工程是減少修文縣旱災損失的有效措施之一。

參考文獻:

[1]中國水利水電科學研究院.旱情等級標準:SL424-2008[S].北京:中國水利水電出版社,2008.

[2]胡彩虹,王金星,王藝璇,等.水文干旱指標研究進展綜述[J].人民長江, 2013, 44( 7): 11-15.

[3]馬建勇,許吟隆,潘 捷.基于SPI與相對濕潤度的1961—2009年東北地區 5—9月干旱趨勢分析[J].氣象與環境學報,2012,28(3):90-95.

[4]袁文平,周廣勝.標準化降水指標與Z指數在我國應用的對比分析[J].植物生態學報, 2004, 28( 4):523-529.

[5]韋 開,王全九.基于降水距平百分率的陜西省干旱時空分布特征[J]. 水土保持學報, 2017, 31( 1):318-322.

[6]曹永強,張亭亭,王雪鳳,等.黃河流域帕爾默干旱指數的修正及應用[J]. 資源科學, 2014, 36( 9):1810-1815.

[7]袁旭琦,趙雪花.基于年徑流的水文干旱指標研究[J]. 中國農村水利水電, 2014(9): 115-117.

[8]馮 禹,崔寧博,徐燕梅,等.貴州省干旱時空分布特征研究[J]. 干旱區資源與環境, 2015, 29( 8):82-86.

[9]姚 蕊,陳子桀.基于標準降水指數的廣西旱澇特征演變分析[J].中山大學學報(自然科學版),2013,52(2) : 115-120.

[10]張潤瓊,陳 靜,周 圣.2009—2010年貴州省特大氣象干旱演變分析[J].南方農業, 2013, 7(10):31-34.

[11]孫 鵬,張 強,鄧曉宇,等.塔里木河流域干旱風險評估與區劃[J].中山大學學報(自然科學版),2014, 53( 3): 121-127.

[12]程 燕,羅 丹,張 會,等.1955—2013年酉陽縣干旱災害評價研究[J].現代農業科技,2016,13:247-248.