數字時代的“股份公司”

農業經濟人們用權力匯聚土地財富,市場經濟則通過公司集中財富。公司集中財富的秘密在于,公司制度只承認“物質資本”產權化而實現財富積累。

新經濟時代最大的財富是人力資本、數據、知識產權等無形資本。區塊鏈技術與通證經濟將其融入現代化經濟體系中,形成分享、普惠的分布式新經濟模式,成為新經濟時代新的財富載體。區塊鏈經濟體的誕生是公司制度在數字經濟時代的進化,是經濟運行的激勵機制變革,將產生新巨大的社會財富。

驚人的財富大躍遷

2008年,中本聰發布論文《比特幣:一種點對點的電子現金系統》;次年1月,中本聰用自己第一版的軟件挖掘出了創始區塊。

比特幣區塊鏈,簡單來說是一個由一系列的區塊組成的、沒有中心管理員的分布式記賬數據庫。這個區塊鏈構成的數據庫,其由分布式節點(礦工),通過工作量證明機制(POW),根據一套協議(共識),創建或驗證交易而產生區塊(“挖礦”)。合格的區塊被記錄在去中心化的“賬本系統”中,而礦工則獲得由系統根據POW和協議發放的通證(Token)作為激勵。這種通證就是比特幣,是一種加密、可流通的數字權益證明,一種全新的財富載體。比特幣區塊鏈這套賬本系統,全球每個礦工都可參與,通過算力競爭獲得創建區塊,賬本也就獲得了全球計算機的維護,進而“比特幣”成為可以不依賴特定的中心機構發行出來的一種通證。

2013年年末,19歲的Vitalik Buterin發布了《以太坊:下一代智能合約和去中心化應用平臺》白皮書;到了2015年11月,以太坊發布ERC-20通證標準,任何人在幾分鐘內就能創建出一種ERC-20標準的通證。

2016年4月30日,“The DAO”項目啟動,30天內收到了超過1.1萬名投資者價值達1.5億美元的以太幣;6月17日,因智能合約中存在的漏洞被黑客利用,控制了The DAO超過三分之一的以太幣,最終項目失敗。

2017年,各種基于以太坊ERC-20通證標準的代幣眾籌興起,全年募資超過49億美元,這類眾籌行為也被稱為ICO(Initial Coin Offerings,初始貨幣發行)。當年9月4日,中國央行等七部門聯合發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》,在中國禁止了ICO。

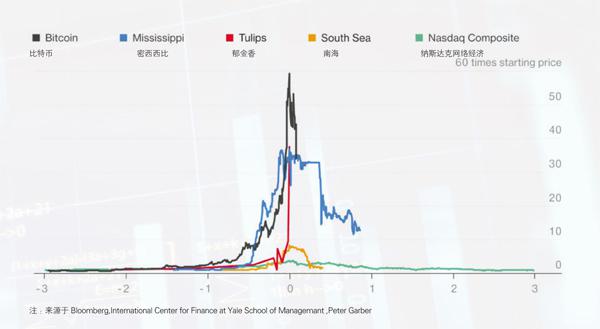

2018年1月7日,全球加密數字貨幣總市值高達8356.9億美元,創歷史最高記錄,接近騰訊和阿里巴巴的市值總和。進入4月,全球加密數字貨幣的總市值猛挫至3000億美元之下,跌幅超過60%(見上圖)。盡管如此,人們對區塊鏈與通證經濟的超高關注度始終不減。

法國的密西西比泡沫、荷蘭的郁金香狂熱和英國的南海泡沫被稱為歐洲早期的三大經濟泡沫,以比特幣為代表的通證經濟財富效應超過了前三個。300多年前發生的經濟泡沫,留下了股份公司和股票市場等推動經濟發展的組織和制度,如今的區塊鏈將帶來什么呢?

區塊鏈經濟體崛起

傳統概念上的財富,需要有中心化的機構的信任去背書,例如房產需要有房屋登記、車船需要登記、公司的股權需要登記、借貸需要銀行信用背書、貨幣需要國家信用背書。區塊鏈的記賬方式是分布式去中心化,可獲得基于代碼的信用。

傳統互聯網中,任何數字化的東西都可以復制,但是區塊鏈到來之后,可以真正使虛擬物品變得唯一,區塊鏈是天然的確權工具,可以作為財富的記載和結算工具。通證作為基于區塊鏈的數字化權益證明,有史以來,第一次把經濟系統嵌入到了互聯網里。

區塊鏈“信任的機器”的技術,是“古典公司”進化的基礎。實現人類以互聯網實現全球大規模社會化協作。

區塊鏈與通證經濟實現社會化大協作,隨著參與人的增加和網絡效應的顯現,形成了各類自運行組織——區塊鏈“經濟體”。在經濟體內,他們有社群成員、共識機制、激勵機制、公共賬本以及流通的通證,在無中心干預和管理的情況下自主運行,這類組織被稱為DAO(Distributed Autonomous Organization,分布式自治組織)或DAC(Distributed Autonomous Corporation,分布式自治公司)。這類組織與現行的市場經濟體系中的公司區別很大,雖然是數字經濟中協作模式的早期形式,但卻顯示了巨大的潛力,2018年1月7日整個數字資產市場的規模高達8356.9億美元,創歷史最高紀錄。

人們發現,隨著比特幣、以太坊等應用的成功運行,其信任、記賬、激勵與治理機制以密碼學、數學和計算機等技術抽象為區塊鏈技術,越來越成為一種技術驅動的新型生產關系,兼具互聯網帶來的網絡效應,能對供給側的生產要素,包括勞動力、土地、資本、創新進行重組,實現要素優化配置,是分享經濟在數字時代的體現。

可以說,從比特幣應用基礎上抽象出來的被譽為“互聯網2.0版”的區塊鏈技術,正對整個互聯網底層進行重構,用算法和程序建立了信任,讓價值在互聯網上自由流動,建立起萬物互聯的萬物賬本,實現了節點間的價值共享,將人類從信息互聯網帶入價值互聯網時代,建立全新社會化協助模式。

產權去中心化的新組織

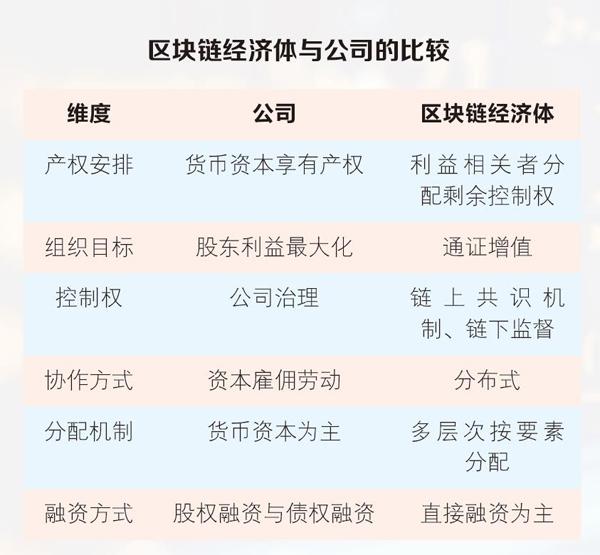

區塊鏈與通證經濟,不僅是通過技術對要素進行優化配置,也產生了與公司這類企業組織不同的分享式產權模式。對股份公司這種社會化大生產的組織,區塊鏈經濟體這一新的組織形態和產權模式將帶來革命性變化。前者過去的產權確認機制是貨幣資本為中心,依靠資本的自我增殖來完成,而在區塊鏈構建的新組織中,一類組織本身的產權是共享式(國有或集體等形式)的;另外一類就是在公司組織中,人力資本、科技、管理等要素資本通過區塊鏈技術實現確權,成為公司產權的一部分。

換句話說,股份公司將融合人力資本與貨幣資本要素,并按照共識重新安排分配激勵機制,構成的一種新型的協作組織體系,這對300年以來形成的市場、公司、金融傳統體系,可能產生重要影響。

區塊鏈技術的這種“去中心化”,引起了廣泛的關注和爭議。

事實上,去中心化第一次在比特幣的創造者中本聰的信中出現,他的描述是“第一次去嘗試建立去中心化,不基于(中心)信任的系統”。區塊鏈被證明實現了其目標,到目前為止,比特系統不屬于任何人,完全處于開源狀態,由來自全球的節點進行維護。因此,去中心化(Decentralized),應當將其理解為中本聰不希望整個系統在產權意義上是私有的,分布式共享網絡只是實現形式。

在數字經濟時代,區塊鏈技術和通證經濟,能夠讓各類區塊鏈經濟體本身的產權顯得不再重要,而以治理來代替,任何組織也不會利用控制權地位,獲得額外的收益,這將徹底改變公司,公司產權安排將會由中心化向“共享式”轉變,協作者將主要以通證的方式獲得激勵,而不是產權。

從世界范圍看,建立人力資本與貨幣資本協調發展入手,發展區塊鏈經濟體等分享經濟,改革古典公司制度股東至上的一元產權模式。區塊鏈+通證經濟,正在人們不知不覺中,重構數字時代的股份公司。

人力資本:最大的“金礦”

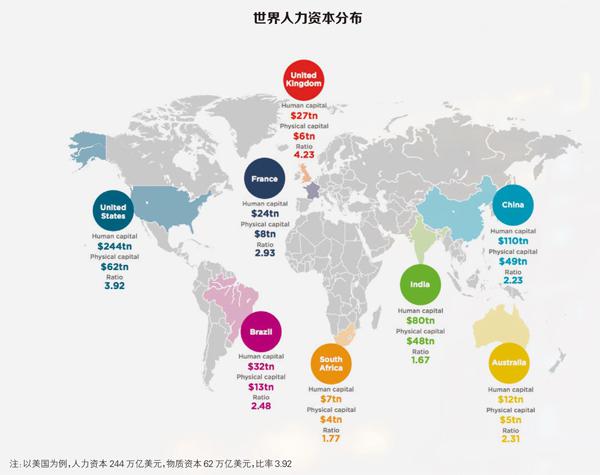

世界銀行在《2018國民財富變化》報告中指出,2014年全球財富為1143萬億美元,其中全球人力資本占全球財富的三分之二;生產資本占財富的四分之一。而光輝國際2016年一項經濟分析以終生收入算法計算人力資本價值,結果顯示,全球人力資本潛在價值達1215萬億美元,實物資本價值為521萬億美元,是實物資本的2.33倍。

對中國而言,中國的人才資源更加豐富。

2010年4月1日,中國發布《國家中長期人才發展規劃綱要(2010-2020 年)》,到 2020 年,中國的人才發展總體目標是促使人才資源總量從 2008 年的 1.14 億人增加到 1.8 億人,人力資本投資占國內生產總值比例達到15%,人力資本對經濟增長貢獻率達到33%。

李克強總理指出,中國有1.7億受過高等教育和專業技能培訓的人才,世界總量第一的人力資源是中國發展的最大“金礦”,本土和海歸等各類人才是巨大財富。由中國科協發布的國內第一部《科技人力資源發展研究報告2014》則顯示,截至2014年底,中國科技人力資源總量約為8114萬人,其中符合“資格”定義的科技人力資源總量約為7621萬人。

豐富的人才資源蘊藏著巨大的人力資本,是新經濟的驅動力。

國務院發展研究中心“中長期增長”課題組數據顯示,我國2020年潛在的人力資本總量為45.2萬億人民幣。

在上個世紀末,學者周其仁在《市場里的企業:一個人力資本與非人力資本的特別合約》中,運用科斯的企業契約理論,加上產權理論和人力資本理論,提供一種對市場里企業組織的新理解,把市場里的企業看成是一個人力資本與非人力資本的特別契約。豐厚的人力資本總量,無疑為中國公司打造領先全球的競爭力,儲備、提供了強大動力。

數字時代的“股份公司”

有效的治理,是現代組織的重要特征,區塊鏈技術本身所具備的去中心化、不可篡改的特征,可以讓每個治理參與者信任,能夠提高治理的效率,最大限度實現組織的目標。

首先,區塊鏈可以為現在的平臺經濟、公眾公司及國有企業提供技術支撐。建立更透明的治理,提高治理的效率和效果,是區塊鏈技術運用的重要場景,具體地說,可在治理領域發揮其三種基本功能。第一,可以利用區塊鏈不可篡改的技術特征,進行治理信息的登記和存儲;第二,區塊鏈的智能合約,可以實現治理結果輸出的自動化和執行,避免第三方一怒干擾,實現“代碼即法律”;第三,治理主體在鏈上參與,能夠降低傳統治理的成本。也就是說,企業通過決策、激勵與監督實現組織目標,涉及的主要流程(股東投票,董事會會議和經營決策以及信息的披露、監督),均可以通過區塊鏈技術來實現。

其次,在公司激勵機制上,可以充分運用通證經濟,實施產權的多元化改革,讓人力資本獲得公司產權。無論是國有企業還是民營企業,在產權上可以說混合所有制,實現在治理上引入產權激勵機制,讓人力資本獲得產權和分享剩余控制權。同時,可以建立股權+通證經濟的雙重架構,建立利益相關者的激勵。例如,借用中國傳統身股形式,公司的架構如上:

在對人力資本確權后,通過通證經濟實現企業資本結構二元化,與現有公司法律體系融合。實現人力資本在通證經濟中自由流動,與現有金融體系交互,重塑人力資本在現代經濟體系中的分配要素地位,人力資本通證市場將超過傳統的貨幣資本市場,幫助每個人擁有其人力資本的價值。

最后,在治理模式上,可以在國有企業、上市公司或有網絡效應而具有市場支配地位平臺經濟公司采取利益相關者公司治理模式。隨著數字技術的飛速發展,平臺經濟迅速崛起,成為新經濟引領者。平臺經濟具備強大的網絡效應,截至2017年7月,全球十大平臺經濟體市值已經超過十大傳統跨國公司,但這些平臺均的產權和治理都有一定局限性,對于外部的利益相關者的產權和治理缺乏措施,甚至出現了平臺經濟對行業產生破壞的批評,如娃哈哈董事長宗慶后說,互聯網不是“實體經濟”,“虛擬經濟”根本不創造價值,還把實體經濟搞得亂七八糟。另外,國有企業及上市公司也面臨著利益相關者治理的挑戰。

互利共生的治理新生態

從數字經濟開始,區塊鏈實現對公司進行變革,公司與區塊鏈經濟體將共存。未來的區塊鏈經濟體,將非常類似一種“產業集群”模式,不僅將人力資本考慮,同時考慮消費者、供應商等利益相關者(廣義上也是一種人力資本),通過共識進行通證化。這種經濟體與公司形成互利共生關系,不僅僅是實現企業本身內部改變,將會重組整個市場經濟生產關系,實現利益相關者的量化和激勵。

最終,通過國家發行的貨幣,實現貨幣資本市場與人力資本市場的聯通,共生共榮,運用金融市場和商品市場的力量實現資源的最優配置。

不難理解,區塊鏈經濟體實際上是對供給側進行了優化配置,包括企業家、科技創新(人才)、勞動力(員工)、資本(含土地)和制度(token經濟模型)五個方面,并且將消費者納入系統中。 重要的是,在區塊鏈經濟體中,通證經濟引進一套不符合傳統模型的新奇元素:不像在股東權益模型中那樣擁有資本來創造價值,人們通過改善底層協議、幫助記賬(就像比特幣挖礦)、在上面編寫應用程序,或者只是使用服務來創造價值。

傳統的公司中的創始人、合伙人、員工、投資者和客戶之間的邊界將會變得模糊,基于通證的激勵設計,都是避免贏家通吃而促進共享。

公司制度是工業時代創造財富的最好制度安排,在貨幣資本稀缺時代既有融資功能、又具有社會化大生產的新型生產關系作用,但是發展到互聯網為代表的新經濟時代,人才成為稀缺資源,人的發展和對美好生活的追求與財富不均衡之時,古典公司制度成為了落后的生產關系。區塊鏈帶來的是分布式經濟和人力資本財富躍遷,培育區塊鏈新經濟,將區塊鏈在數字經濟、人力資本、知識產權領域的應用上升為國家戰略,有望成為驅動發展的新動力。