中國耕地拋荒研究進展與展望

程憲波 楊子生

摘要:耕地是人類賴以生存和發展的基礎,也是中國農業及社會可持續發展的基礎。從耕地拋荒的概念界定、監測、測度、原因、分布、影響及治理方法等方面進行歸納和分析,旨在分析耕地拋荒現狀,找出耕地拋荒原因,發現中國耕地拋荒的時空分布規律,揭示耕地拋荒的影響,并提出治理耕地拋荒的方法與展望。結果表明,耕地拋荒概念的界定、拋荒的主要原因及治理的方法等研究觀點存在分歧,尤其是治理方法出現“一邊倒”的消除或遏制拋荒的研究結果;中國耕地拋荒的監測和測度與發達國家遙感監測的技術具有較大差距;中國發生耕地拋荒主要高峰時期為2002、2005、2008年前后,耕地拋荒空間分布差異大;目前中國研究耕地拋荒的影響主要是對生態環境和糧食生產的影響;中國耕地拋荒治理主要有落實農業政策、調整農村產業結構、推進土地流轉和改善農業生產條件等方法。

關鍵詞:耕地拋荒;研究進展;治理

中圖分類號:F301.21 文獻標識碼:A 文章編號:0439-8114(2018)07-0011-05

DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2018.07.002

Progress and Prospect on Farmland Abandonment in China

CHENG Xian-bo,YANG Zi-sheng

(Institute of Land & Sustainable Development,Yunnan University of Finance and Economics,Kunming 650211,China)

Abstract: Cultivated land is the basic resources for the survival of human race, and the base for the sustainable development of our agriculture and society as well. By means of analysis and summary about the definition of abandoned arable land concepts, monitoring, measurement, causes, distribution, influence and control methods, land abandonment situation was analyzed and found out the causes. It also discovered the temporal and spatial distribution of abandoned arable land in our country, the influence of land abandonment, and puts forward the methods and prospect of treatment of abandoned arable land. The following results were obtained after research:the first one is that there are different view about the definition of abandoned arable land concepts, the main reason and method of land management,especially the "one-sided" treatment method,that eliminate or restrain the results. Secondly,monitoring and measure in our country still has a big distance compared with monitoring by remote sensing in developed countries. Thirdly, there is a difference on the spatial distribution of abandoned arable land, abandoned arable land got into its peak in 2002,2005 and 2008. Fourthly,the impact of China's current research on abandoned arable land,mainly by the way the influence of the ecological environment and food production. Finally, implement agricultural policies,adjust the structure of production in rural areas, promote land circulation and improve agricultural production conditions are the main treatment methods about abandoned arable land in China.

Key words: abandoned arable land; research progress; government

耕地是人類賴以生存和發展的基礎與保障[1]。中國僅用占世界約7%的土地資源承載著多于全球1/5的人數,土地資源稀有,尤其是耕地資源匱乏,欲保障國家糧食安全,必須堅持耕地保護策略,并努力提高耕地質量與利用效率[2]。然而,中國耕地拋荒現象屢見不鮮,《人民日報》2012年3月29日曾引述國土資源部的調查稱“我國每年拋荒的耕地近200萬hm2”[3],拋荒是對耕地粗放極度不利用的行為,拋荒原因及范圍涉及面廣,解決難度大,治理周期長,因此遏制這一現象的研究迫在眉睫。分析國內相關文獻[4-8],其研究主要內容為界定拋荒耕地的概念、形成耕地拋荒原因、耕地拋荒的監測、耕地拋荒造成的影響和治理耕地拋荒方法;針對耕地拋荒程度的測度[9],還處于理論方法研究階段,未得到實證。本研究基于文獻比較分析,分析耕地拋荒現狀,找出耕地拋荒原因,發現中國耕地拋荒的時空分布規律,揭示耕地拋荒的影響,并提出治理耕地拋荒的方法與展望。

1 耕地拋荒的概念及其成因

1.1 耕地拋荒的概念

盡管耕地拋荒現象已經出現半個多世紀,但學術界一直未有對耕地“拋荒”作出統一的定義。最早,世界糧農組織(FAO)對耕地拋荒的定義是“至少5年沒有用于農業生產或其它農業目的利用的可耕地”。國內學者史鐵丑等[4]在研究歐洲耕地拋荒后,結合中國國情對耕地“拋荒”作了定義,即“耕地閑置1年以上,不能創造農業價值就為拋荒地”。也有學者[5]認為,耕地拋荒是由于各種因素,農民不愿耕種而導致一年或一季以上的拋荒現象。很顯然,以上對耕地“拋荒”是從時間長短的維度進行狹義的定義。也有學者分別從顯性拋荒、隱性拋荒和變性拋荒3個方面加以解釋[6,7]。目前,學術界還沒有統一、全面的概念,這為拋荒耕地的準確界定與研究帶來諸多不便。

1.2 耕地拋荒的成因

據相關學者研究[8],分別從主觀動機、客觀原因和政策制度層面總結了前20個導致拋荒的原因。具體包括:①主觀動機類,農村種植成本高,農業生產風險高而效益低,農民收入低,農民負擔重,農產品銷售價格統一低,農民“守地”情節深,勞動力向城市轉移和將土地視為一種社會保障等;②客觀原因類,農村基礎設施落后,自然條件惡劣,生活環境和生產條件差,農業生產技術與水平落后,農業生產產業結構滯后等;③政策制度層面,土地承包制權屬,農地制度缺陷,土地征而荒廢不用,城鄉二元結構,流轉遇到多重困難等,其中,導致耕地拋荒原因排名靠前的分別為農業生產風險大而效率低、將土地視為一種社會保障、農民收入低、農村基礎設施落后和流轉遇到多重困難。目前,隨著第二、三產業的快速發展,務工機會增多,農民種田的收入和外出務工人員收入差異使農民覺得種田效益低,尤其是農田基礎設施落后的地區,種田是迫不得已的選擇。大量的農民工進城務工,被認定是外來人員的農民工不愿意放棄自己在農村養老的“飯碗”,即使寧愿荒蕪,也不愿意把自己的“飯碗”給他人,造成中國耕地拋荒現象。

2 耕地拋荒的觀測手段及耕地拋荒程度的觀測和判定

2.1 耕地拋荒的觀測手段

荒地的識別與監測較難,采用遙感方法識別拋荒地塊信息相較于采用其他耕地拋荒信息的獲取更為困難,主要表現在大范圍的拋荒地解譯精度不高,操作要求難以達到,尤其是準確監測拋荒較多的山地丘陵地區更難[10-12]。在一些發達國家,通過連續時相的遙感數據提取植被指數時間序列曲線能更有效地識別拋荒地信息,Alcantara等[13]利用MODIS時序數據對中歐和東歐一帶耕地進行研究,研究結果顯示研究區2005年的耕地拋荒面積高達52.5萬km2,約為現有耕地面積的1/5。中國目前還沒有系統地對耕地拋荒數據進行統計,收集各個不同歷史階段的權威數據較困難,相信隨著遙感技術的發展與成熟,中國未來會有關于耕地拋荒的官方數據。

2.2 耕地拋荒程度的觀測和判定

耕地拋荒分布最為廣泛的區域主要是歐洲、美國、澳大利亞及日本等發達國家[12,13]。基于對歷史耕地空間數據重建的估算,1700-1990年間,全球耕地拋荒面積為235萬km2,發生耕地拋荒的高頻期主要為在1900-1990年間[14]。譚術魁[9]利用指標演繹法,制定了判定耕地拋荒程度的29個指標且將其賦值,并提出拋荒程度可通過構建指標體系進行定量分析;張斌[11]則運用比較與拋荒耕地臨近的耕地具有相似生產潛力耕地差值的方法來測算耕地的拋荒程度,目前研究皆提出了理論方法,但未得到實證。

通過對部分文獻的收集整理,統計了某一時期、某一個地點的耕地拋荒程度情況。截止20世紀末,全球耕地拋荒面積為38 500萬~47 200萬hm2[15,16];2005年,中歐、西歐耕地拋荒面積為52.5萬hm2[12];2004-2005年,立陶宛耕地拋荒面積為50~60萬hm2;法國為49.76萬hm2;2007-2008年,保加利亞為105.32萬hm2,2008年烏克蘭耕地拋荒面積占總耕地面積56%,希臘為7%,意大利約為2%~10%[4,17,18]。中國部分省、市耕地拋荒程度統計情況:2000年,安徽省為9萬hm2,湖北為13.3萬hm2,江西為4.3萬hm2,重慶為12.6萬hm2,四川耕地拋荒率為0.48%[17-22]。總體來看,各個不同國家和省份耕地拋荒程度不一,呈較大差異。

3 拋荒耕地的分布

3.1 拋荒耕地的時間分布

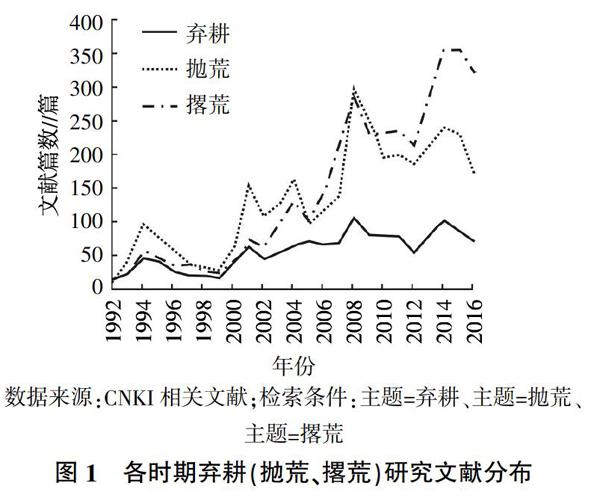

據有關文獻研究[4,19],20世紀中后期,中國與歐洲國家類似,都開始出現耕地拋荒。而也有學者[23]提出20世紀80年代,由于農村土地經營體制改革,農產品過剩,農民外出務工導致耕地拋荒;20世紀90年代初,由于時代外出務工潮,勞動力流出,務工機會成本大大增加,出現較大規模拋荒;20世紀90年代中期,二輪承包政策的出現,一定程度上減緩了拋荒;21世紀初葉,農民增產不增收的現象導致拋荒;直到2004年,取消農業稅使農民積極性短期增長,拋荒減少,但隨后政策效應的消退,耕地拋荒重新出現抬頭跡象,且隨后有愈發嚴重的趨勢。趙子亮[8]分析了1992-2013年相關文獻,通過整理,發現中國耕地拋荒文獻大多發表在3個高峰期,分別是1993年、2002年前后和2005年前后。通過知網搜索主題詞為棄耕、拋荒和撂荒的文獻,選取1992年以后各時期耕地棄耕、拋荒和撂荒的文獻分布(圖1),其發表的高峰期為2001、2004和2008年前后,基本與趙子亮[8]提出時間段吻合,也與肖冬華[23]提出的3個較大規模拋荒時期基本吻合。然而出現的3次較大拋荒規模受限于數據的統計,發生的程度未量化,因此對拋荒時間發生規律的研究有待深化。

3.2 拋荒耕地的空間分布

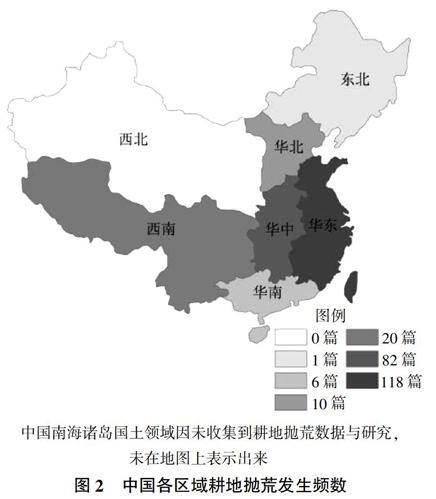

在中國統計口徑中沒有“耕地拋荒”數據,因此較難反映各個時期拋荒的空間分布特征。趙子亮[8]通過分析1992年以來耕地拋荒情況,確定各地區發生頻數(圖2):西北地區為0次;東北地區為1次;華南地區為6次;華北地區為10次;西南地區為20次;華中地區為82次;華東地區為118次。耕地拋荒發生最嚴重的華東地區,是中國經濟發展重要區域,耕地減少幅度和建設用地增長幅度都遠遠超過全國平均水平,可謂是“一寸土地一寸金”,耕地的保護受到研究者的重視。西北地區,地域面積遼闊,用約占中國30%的土地,養育人口僅占中國人口的4%,典型的地廣人稀。農業上,寧夏平原、綠洲農業、新疆、內蒙古為全國主要畜牧業基地,土地(或耕地)的保護意識程度遠不及其他區域。各區域耕地拋荒發生頻數不能全面地表現出各區域的實際耕地拋荒現狀,目前由于沒有統計數據,一定程度上能作為研究耕地拋荒空間分布情況的依據。

4 耕地拋荒的影響

耕地拋荒的影響研究,田千禧等[24]從經濟和社會影響的角度分析了拋荒耕地所帶來的負面影響;范遠江等[25]從宏觀和微觀的角度分析了耕地拋荒給經濟和社會所帶來的一系列負面影響;而張斌[11]全面分析了拋荒耕地對耕地資源的浪費、加大基層工作難度和妨礙科技興農戰略實施等負面影響和推進耕地規模經營、改變農民思想觀念和提高勞動者的整體素質等正面影響。總體來看,國內耕地拋荒的影響研究主要側重點在于拋荒耕地對生態和糧食生產與安全的影響。

4.1 對生態環境的影響

耕地拋荒造成生態環境的影響,徐鵬等[26]研究發現,不同土地利用方式對土壤活性有機質及其碳庫管理指數的影響中,拋荒地的3種活性質CMI最高,坡耕地的撂荒增強了土壤的碳匯功能,土壤質量向著良性方向發展;田洪艷等[27]提出,拋荒地只要破壞不嚴重,土壤與植被均有恢復功能,土壤中有機質上升,植被自然生長;程磊磊等[28]和鄧坤枚等[29]分析了荒地具有防風固沙、土壤培育、固碳釋氧、涵養水源和保育生物多樣性等生態功能。若破壞嚴重,引起環境惡化,土壤與植被破壞,土壤失去保水能力,造成水土流失,生態環境失去平衡[24]。分析以上研究不難發現,目前中國對拋荒耕地對生態的影響持樂觀態度。

4.2 對糧食生產影響

耕地拋荒是否影響糧食安全與生產的研究結論不一。羅擁華[30]研究發現,耕地拋荒不會造成糧食生產面積的減少,也不會造成糧食生產量的減少,反之,耕地拋荒具有正向意義,也不會造成國家糧食安全危害。耕地拋荒在一定程度上對糧食安全有正向意義,不會對國家糧食安全造成消極影響。黃露瑩等[31]也提出,地處偏遠山區貧瘠的耕地、原本就種植經濟作物的耕地拋荒和適當的季節性休耕不會對糧食產量造成直接影響,反之,耕地若是土質良好,長期拋荒不治理,糧食生產條件惡化,生產量降低,造成土地資源浪費。但也有文獻研究采用實地調查與走訪的方法[23,32,33],提出拋荒會嚴重影響糧食生產,甚至會影響國家糧食安全。中國拋荒地對糧食生產的影響的研究結論目前尚未統一,還需要更多的學者運用更先進和準確的方法研究二者關系。

5 耕地拋荒治理方法

5.1 落實農業政策

落實農業政策,首先,應該賦予農民最真實的土地產權,讓農民成為土地的權益人,關心自己財產的終極利益,提高農民的種地意愿[34]。除此之外,落實農業政策,要做到確保農業政策真正落實到農戶,讓農民完整、準確、及時、具體地了解政府出臺的各項農業政策,鼓勵農民議論,提出建議,最后要讓農民擁有決策權[35]。更有學者從經濟的角度分析并提出落實農業政策以治理耕地拋荒的方法,庾莉萍[36]建議,在市場經濟條件下,國家應按照農民提供糧食的商品量的不同給予不同的直接補貼和擴大良種補貼;胡宜挺等[37]與朱婷等[38]皆認為,國家或政府應該加強對耕地的保護,可以建立相宜的獎懲制度。采取耕地保護獎勵和農地拋荒責任懲罰并舉,落實耕地種植保護資金發放和長時間拋荒面積大的耕地處罰措施,深究承包人與管理者責任,促使承包人履行耕地保護的義務,深究管理者監管責任,以達到制止農村耕地拋荒的目的。

5.2 調整農村產業結構

豐富農業生產結構可以增加農業生產收入,也會減少耕地拋荒。朱婷等[38]提出要提高農業的生產效益,不能單純地從一種種植形式入手,還應想方設法增加農業的多種形式,即附加值,充分挖掘農業的附加功能,整合農業的生產、休閑、觀光功能。但調整農村產業結構也要因地制宜,相同地區應擴大農產品的差異化,相同的大量農產品的生產容易造成農產品滯銷的現象,損壞了農民的效益,還可能推動耕地拋荒[39]。曾慶亮[40]提出,在確保糧食生產充裕的前提下,解決農村耕地拋荒問題的主要途徑是增強產業結構調整力度,大力發展特色效益農業,主攻特色作物,提高土地收益。此外,田千禧等[24]認為,要根據土地資源狀況調整用地結構,實現挖掘土地最大的農、林、牧潛力;在調整農村產業結構時,應該建立基本農田保護制度,科學合理的確定人口增長、經濟發展與耕地面積的比例;對現實已拋荒的耕地應該科學地論證,確定恢復耕地、植樹造林或其他符合國家持續綠色發展戰略的利用方式,決不能任荒蕪耕地資源無監管措施,嚴格控制占用耕地,以保證耕地數量與質量。

5.3 推進土地流轉

目前,學者普遍認為,推進土地流轉是從根本上解決拋荒耕地的出路,改善農業生產條件、把握土地流轉要求、落實各項惠農要求、健全社會保障體系[41,33],科學評價耕地潛力與價值,采用公正自愿有償原則,推動土地流轉。將破碎零散的農業地規整、規模化,提高土地利用率,減少農村勞動力的投入,從而避免因零碎和缺乏勞動力而造成的拋荒[37]。農村土地是農民的生活和養老保障,要想使土地流轉工作有序推動,應切實解決農村社會保障體系,保障農民的生活,也是解決農村耕地撂荒問題的關鍵[38]。馬清欣等[22]提出,針對拋荒耕地,要在保障土地所有權和使用權權益的基礎上,積極尋求多種流轉方式,增加農村農民的收入,有助于治理耕地拋荒這一目標。

5.4 改善農業生產條件

基礎設施是一個地區農業發展的前提基礎,改善農業生產條件,完善農業生產基礎設施是有效減少耕地拋荒的有利措施[4]。目前,中國農業生產條件、生產基礎設施和生態建設呈現山地和丘陵地區落后于平原地區的特點,增加財政投入用于修建(善)農田設施生產條件,尤其是山地和丘陵等地區,對于減少耕地拋荒[38]。常偉[33]和劉和俊[42]同時認為,國家和地方政府應重視農業生產條件的建設,增投資金,鼓勵農民主動積極參與,興修水利、改善農村交通條件、整理土地、改造中低產田,改善農業條件,減輕農民負擔,也是治理耕地拋荒的重要方法。水土流失較嚴重地區,應加強綠化,增加植被,減輕風沙和水土流失而造成的耕地拋荒[24]。改善農村基礎設施條件同時,廣泛籌集資金,增加農業科技投入資金,發展科技環保型農業,積極推廣農業機械化操作技術,降低農民的勞動強度,增加農民收入,提高農民種地熱情,治理耕地拋荒[37]。

6 耕地拋荒研究展望

6.1 明確耕地拋荒概念,統一耕地拋荒程度的測度標準

目前,中國對耕地拋荒的定義尚未統一,有學者[4]從時間長短的維度進行定義,也有從狹義和廣義進行定義[5]。學界應該借鑒國外北美、歐洲和日本等國家地區的拋荒歷程與進展研究,結合中國自身國情,明確耕地拋荒概念,統一耕地拋荒涵義。譚術魁[9]采用指標演繹法和張斌[11]運用單位面積產量或產值比較的方法測度耕地拋荒程度,二者都提出耕地拋荒程度的測度方法,受現狀和評價標準的限制,都處于理論階段,未得到實證。因此,在未來的研究當地實際情況,需要統一耕地拋荒程度的評價標準,利用統一標準,結合實地情況測算耕地拋荒程度,利用統一的測度標準,能更準確地了解當地的耕地拋荒程度,分析中國各地耕地時空拋荒程度變化規律。

6.2 開發耕地拋荒空間信息監測與提取技術

目前,獲取耕地拋荒數據的方法主要是到農村入戶實地調查和遙感解譯兩種。遙感技術在獲取大區域耕地拋荒信息、反映耕地撂荒的整體和時空演變過程較傳統入戶實地調查具有較大優勢[12]。但目前中國遙感監測和提取的耕地拋荒數據與研究方法較少[43]。中國地域寬廣和地勢差異大的國情,需開展大范圍拋荒遙感調查,為了摸清中國拋荒地的數量多少和空間分布特點,應采用多源遙感數據、通過多種遙感技術和方法,提高撂拋荒信息提取的準確度和時效性,才能使中國拋荒地的調查有突破性的發展。加強開發耕地拋荒空間信息監測與提取技術,為構建耕地拋荒規模預測和風險評價奠定數據基礎和評價前提。

6.3 構建耕地拋荒風險評價與趨勢預測評價模型

耕地拋荒對未來社會發展的影響有哪些?影響有多大?對哪些影響程度最深?這些都是在未來的研究中急需用定量的方法去回答、解決的問題[44]。為此,需要在現狀耕地拋荒發生原因識別和區域拋荒影響分析的基礎上,構建耕地拋荒規模預測的統計模型和風險評價模型,對耕地拋荒規模、時空演變過程、拋荒風險程度進行模擬和評價[44]。構建耕地拋荒風險評價與趨勢預測模型時,應遵循因地制宜原則,針對中國平原、丘陵和山地不同地貌類型,應選擇不同的發生原因和影響因子。

參考文獻:

[1] 陳百明,王秀芬.耕地質量建設的生態與環境理念[J].中國農業資源與區劃,2013,34(1):1-4.

[2] 楊子生.論中國確保18億畝耕地“紅線”的必要性與對策措施體系[A]//劉彥隨.中國土地資源可持續利用與新農村建設研究[C].重慶:西南師范大學出版社,2008.

[3] 吳秋余.空心化農村如何“養活中國”[N].人民日報,2012-03-20(9).

[4] 史鐵丑,李秀彬.歐洲耕地撂荒研究及對我國的啟示[J].地理與地理信息科學,2013,29(3):105-107.

[5] 文華成.四川丘區農村耕地撂荒問題研究[J].農村經濟,2003(10):18-20.

[6] 李文輝,戴中亮.一個基于農戶家庭特征的耕地拋荒假說[J].中國人口·資源與環境,2014,24(10):145-151.

[7] 姚 柱,何菊蓮.湖南省農田拋荒現狀及影響因素研究——基于岳陽2124戶農民經濟心理視角的調查[J].湖南行政學院學報,2014,86(2):41-46.

[8] 趙子亮.農村耕地拋荒的影響因素及治理研究——基于二次文獻調查法[J].國土與自然資源研究,2014,151(4):25-27.

[9] 譚術魁.耕地撂荒程度描述、可持續性評判指標體系及其模式[J].中國土地科學,2003,17(6):3-8.

[10] RAMANKUTTY N,FOLEY J A. Estimating historical changes in global land cover:Croplands from 1700 to 1992[J].Global Biogeochemical Cycles,1999,13(4):997-1027.

[11] 張 斌.我國農村耕地拋荒問題探討[J].農業現代化研究,2001, 22(6):363-366.

[12] ESTEL S,KUEMMERLE T,ALC?魣NTARA C,et al. Mapping farmland abandonment and recultivation across Europe using MODIS NDVI time series[J].Remote Sensing of Environment,2015,163:312-325.

[13] ALCANTARA C,KUEMMERLE T,BAUMANN M,et al. Mapping the extent of abandoned farmland in Central and Eastern Europe using MODIS time series satellite data[J].Environmental Research Letters,2013,8(3):1345-1346.

[14] MEYFROIDT P,LAMBIN E F.Global forest transition prospects for an end to deforestation[J].The Annual Review of Environment and Resources,2011,36(36):343-371.

[15] QUEIROZ C,LINDBORG R. Farmland abandonment:threat or opportunity for biodiversity conservation?A global review[J].Frontiers in Ecology & the Environment,2014,288(5):288-296.

[16] CAMPBELL J E,LOBELL D B,GENOVA R C,et al. The global potential of bioenergy on abandoned agriculture lands[J].Environmental Science & Technology,2008,42(15):5791-5794.

[17] 楊國永,許文興.耕地拋荒及其治理——文獻述評與研究展望[J].中國農業大學學報,2015,20(5):279-288.

[18] POINTEREAU P,COULON F,GIRARD P. Analysis of farmland abandonment and the extent and location of agricultural areas that are actually abandoned or are in risk to be abandoned[R].European Commission:Institute for Environment and Sustainability,2008.

[19] 甘 犁.中國家庭金融調查報告[M].成都:西南財經大學出版社,2012.

[20] 甘 犁.中國家庭金融調查報告[M].成都:西南財經大學出版社,2015.

[21] 劉成武.中國農地邊際化問題及其驅動因素分析[D].北京:中國科學院地理科學與資源研究所,2006.

[22] 馬清欣,何三林.對當前農村耕地撂荒和耕地質量下降問題的探討[J].中國農業資源與區劃,2002,23(4):19-21.

[23] 肖冬華.耕地拋荒問題研究[J].云南農業大學學報(社會科學版),2009,9(1):25-30.

[24] 田千禧,徐植蘭.農地棄耕拋荒的生態經濟學分析及其對策[J].農業現代化研究,2004,25(2):127-130.

[25] 范遠江,郎永建.改善庫區農戶拋荒耕地行為對策研究——以重慶萬州區為例[J].生產力研究,2010(11):162-163.

[26] 徐 鵬,江長勝,郝慶菊,等.縉云山土地利用方式對土壤活性有機質及其碳庫管理指數的影響[J].環境科學,2013,34(10):4009-4016.

[27] 田洪艷,周道瑋,郭 平.不同撂荒年限的草原農田土壤及植被的變化規律研究[J].東北師大學報(自然科學版),2001,33(4):72-77.

[28] 程磊磊,盧 琦.荒地的概念、分類及其生態功能解析[J].自然資源學報,2015,30(12):1969-1981.

[29] 鄧坤枚,石培禮,謝高地.長江上游森林生態系統水源涵養量與價值的研究[J].資源科學,2002,24(6):68-73.

[30] 羅擁華.耕地拋荒必然危及國家糧食安全嗎[J].現代經濟探討,2012(10):64-69.

[31] 黃露瑩,麻祖清,羅 巒.耕地利用形式變化對我國糧食安全的影響研究[J].南方農村,2014,194(8):50-54.

[32] 邢成舉.新土地拋荒現象值得關注[J].中國老區建設,2011, 184(6):30-31.

[33] 常 偉.糧食價格高漲背景下的農地撂荒研究:以湖南為例[J].山東省農業管理干部學院學報,2011,28(2):50-51.

[34] 曹志宏,郝晉珉,梁流濤.農戶耕地撂荒行為經濟分析與策略研究[J].農業技術經濟,2008(3):43-46.

[35] 段方利,林 忠,熊云清.基于農民外出務工原因的農村撂荒現象的對策分析[J].農村經濟,2007(3):16-19.

[36] 庾莉萍.從“命根子”到“棄如敝屣”——探討我國土地撂荒問題及解決辦法[J].資源與人居環境,2008(15):18-21.

[37] 胡宜挺,胡世勇,姚娟萍.甘肅半干旱地區農戶耕地撂荒行為的影響因素[J].貴州農業科學,2014,42(9):227-231.

[38] 朱 婷,伍引風,劉 娜,等.四川省武勝縣耕地撂荒問題研究[J].安徽農業科學,2014,42(26):9183-9185.

[39] 王安春.農民耕地拋荒問題探析[J].寧夏黨校學報,2006,8(3):83-85.

[40] 曾慶亮.淺析開江縣耕地撂荒的原因及對策建議[J].四川農業與農機,2014(1):22-23.

[41] 陳愛國,李 鵬.肥東縣耕地拋荒現象調查[J].安徽農學通報,2014,20(9):1-5.

[42] 劉和俊.農村耕地撂荒問題透視[J].農村經營管理,2014(7):24-25.

[43] XIE H,WANG P,YAO G. Exploring the dynamic mechanisms of farmland abandonment based on a spatially explicit economic model for environmental sustainability:A case study in Jiangxi province,China[J].Sustainability,2014,6(3):1260-1282.

[44] 李升發,李秀彬.耕地撂荒研究進展與展望[J].地理學報,2016,71(3):370-389.