基于畢業生初次就業薪酬分位數回歸模型的課程評價

——以某高職院校財會類專業為例

□ 張顏江 周璐瑤

關于課程評價問題,“現代課程理論之父” 拉爾夫·泰勒認為“評價過程實質上是一個確定課程與教學計劃實際達到教育目標的程度的過程”[1]。根據2014年《國務院關于加快發展現代職業教育的決定》(下文簡稱《決定》),我國發展現代職業教育的人才培養目標是培養“高素質勞動者和技術技能人才”[2]。《決定》同時將“服務需求,就業導向”列為發展現代職業教育的基本原則,并指出要“重點提高青年就業能力”。顯然,具備較高的就業能力是“高素質勞動者與技術技能人才”的顯著特征,也是現代職業教育人才培養的重要能力目標。因此,在課程評價中應將就業能力作為評價標準引入來判斷課程與教學在多大程度上有助于提升就業能力,并將此作為課程評價的一個依據。

畢業生初次就業薪酬是反映“就業能力”的重要指標之一。課程設置合理、教學過程有效必然有助于提高人才培養質量,進而提升學生就業能力,提高畢業生初次就業薪酬。本文基于廣東某高職院校的財會類專業畢業生調查數據,從分析課程成績對畢業生初次就業薪酬影響的這一新的角度,對課程進行診斷和評價,為課程評價方法提供了一種新的思路。

一、相關研究述評

學術界以提升就業能力來進行課程評價的文獻多采用定性的理論闡述,而定量研究相對較少。大致來說,相關課程評價研究從以下三個方向展開。

第一個方向是課程評價理論研究,代表文獻有鄭一 筠 (2009)、 郭 江 平 (2009) 等[3][4]。 鄭 一 筠(2009)提出課程評價模式的構建要有利于提升就業力。郭江平(2009)提出以就業為導向設計高職課程內容,要從“知識本位”轉向“能力本位”。

第二個方向的文獻主要是針對具體的專業實踐,總結了課程評價改革的經驗,如段少麗和姜忠寶(2012)針對高職機電類課程,提出摒棄傳統的試卷考試考核方式和方法,以就業為導向,模擬電行業或企業的實際崗位,進行任務過程考核[5];魏勇軍(2013)提出課程考核評價應與行業對人才能力的需求有機融合[6]。

第三個方向的文獻主要采用定量方法對課程評價進行了研究,如肖鳳翔、馬良軍(2013)構建高職實踐性課程評價模型,將社會評價納入評價指標,數據獲取主要采用專家調查方法[7];郭德俠、郭德紅和李怡(2014)通過市場調查,發現用人單位對大學畢業生的就業能力并不滿意,提出高校應該根據市場需要,及時調整和改革課程結構,增加通識課程和實踐課程的比例[8]。

課程評價相關實證研究關注的主要是大學生畢業薪酬決定問題。岳昌君等(2004)、郝登峰和周琦(2011)、鄧峰(2013)等研究均以成績排名來衡量學業水平,發現其能顯著提高畢業生起薪水平,但這些研究均未對學業水平依照課程進行細化,因此也就未能進行基于畢業生薪酬的課程評價研究[9]-[11]。

綜上所述,已有文獻中還未有從課程對畢業生薪酬影響的角度進行課程評價的研究。畢業生薪酬作為反映企業對學生素質與能力評價的重要指標,與學生在校期間的學習成果有極大的關聯,而對此相關關系,課程評價研究者還未予以深入分析。本研究基于廣東某高職院校財會類專業的畢業生數據建立薪酬決定模型,并基于實證分析對課程進行評價。本文的研究將進一步豐富基于就業能力的課程評價研究成果。

二、研究模型與方法

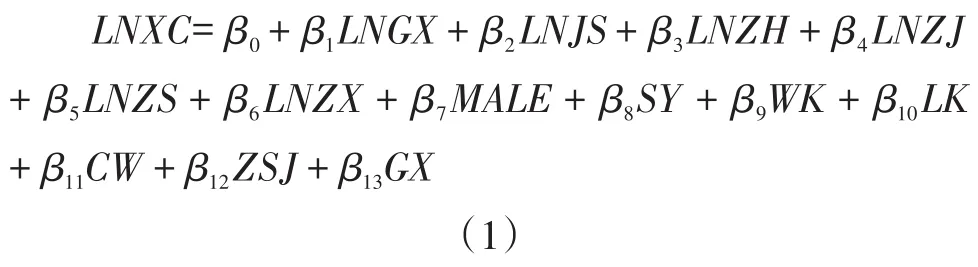

建立基本模型如下:

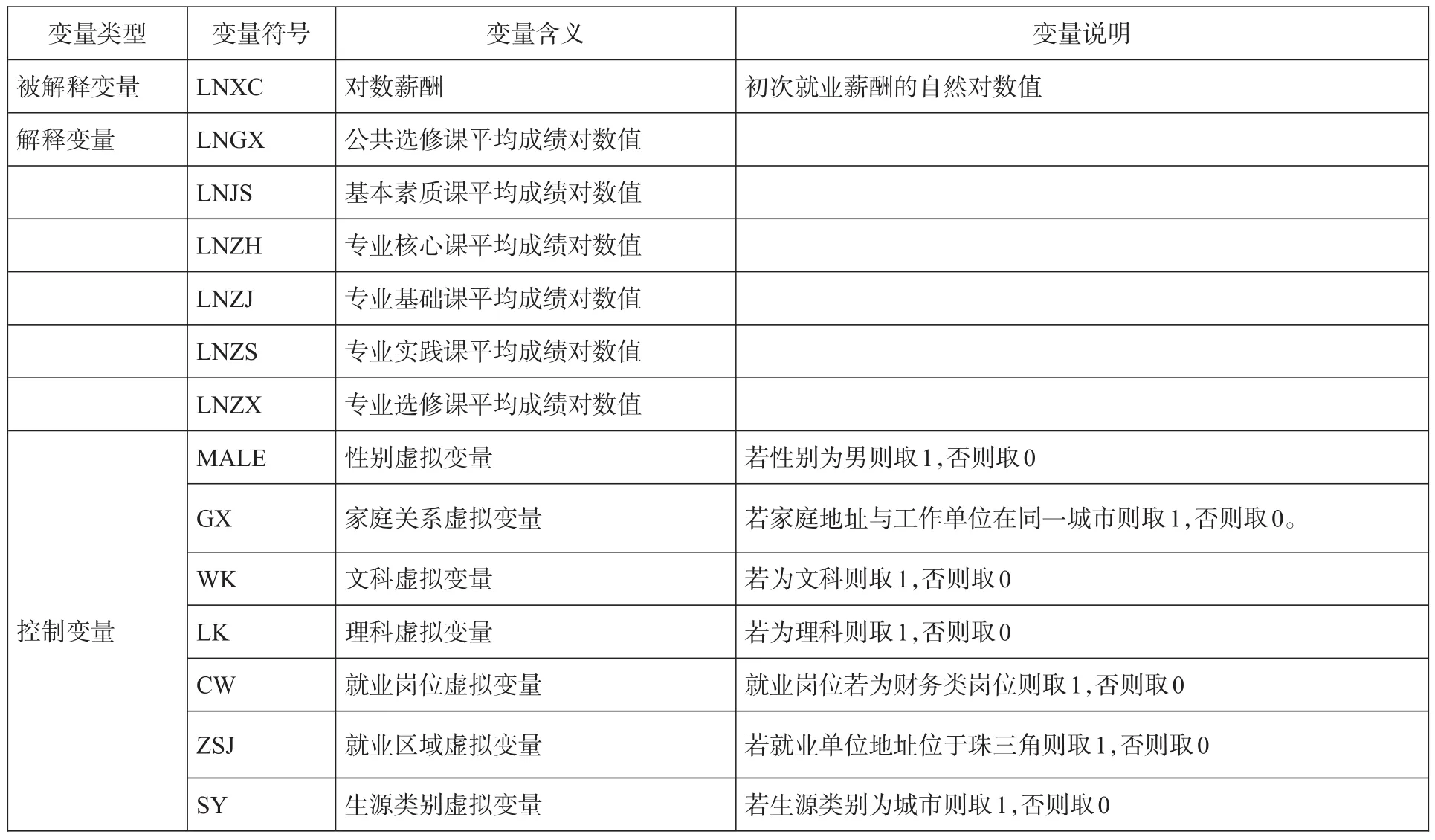

表1 研究變量定義

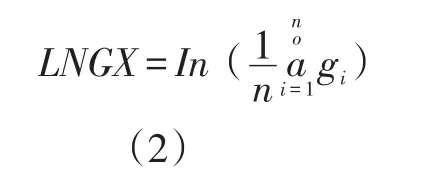

研究變量定義如表1所示。其中被解釋變量為LNXC為畢業生初次就業薪酬的對數形式,該數據由就業管理部門通過調查獲得。解釋變量LNGX、LNJS、LNZH、LNZJ、LNZS、LNZX,分別為學生在校期間公共選修課、基本素質課、專業核心課、專業基礎課、專業實踐課、專業選修課各自的對數平均成績,以LNGX為例,計算方式為:

其中n為公共選修課的課程門數,g為該門課程的期末成績,i表示第i門公共選修課。需要指出的是,對以上六個解釋變量系數顯著性的檢驗實際上是對課程內容是否符合企業需求、教學過程與考核手段是否有效的聯合檢驗。如果課程對數平均成績回歸系數顯著為正,說明該類課程設置合理,教學過程與考核手段有效,從而有助于提高學生的素質及就業競爭力。相反,如果課程對數平均成績系數顯著為負,就意味著教學內容、教學進程、考核方式三個環節出現嚴重問題,比如教學內容錯誤、落后,完全跟不上企業實踐需要,或者教學進程混亂無效,導致學生學習效率極為低下,從而降低了就業競爭力。

控制變量為性別變量MALE,生源類別變量SY,文科變量WK,理科變量LK,就業崗位變量CW,就業區域變量ZSJ,家庭關系的代理變量GX。所有控制變量均為虛擬變量,定義如表2所示。

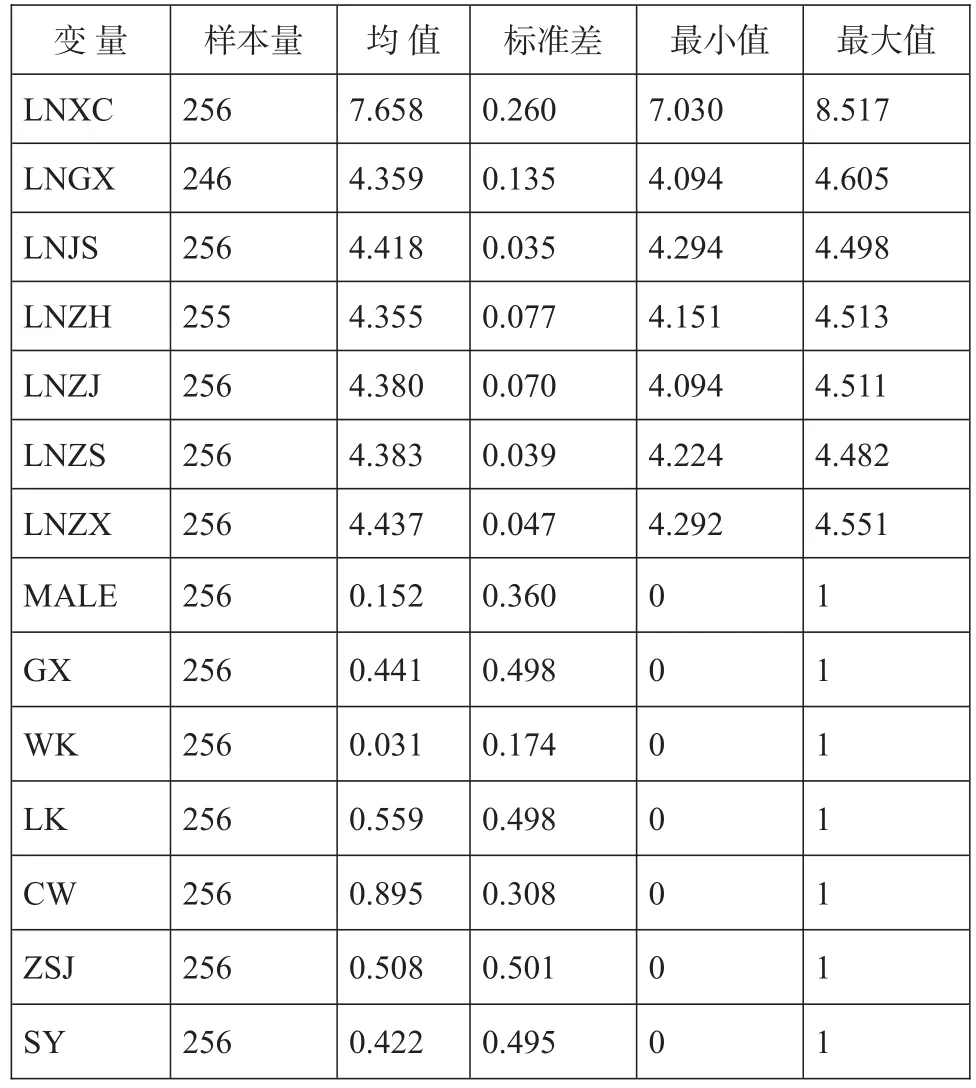

表2 研究變量描述統計

性別MALE、生源類別SY、文科WK、理科LK這四個虛擬變量代表個人的特征,與個人的性格、素質、能力特征具有一定相關性。就業崗位變量CW用來控制崗位差異對薪酬的影響,若是財務類崗位則取1,其他崗位則取0。就業區域變量ZSJ,則用來控制就業單位所在區域經濟環境差異對于薪酬的影響,若是珠三角區域則取1,否則取0。

通過學生訪談,了解到家庭關系在就業尤其是畢業生初次就業中發揮一定的作用,因此本文將家庭關系納入控制的范圍。與現有畢業生薪酬研究文獻相比,本文第一次引入“家庭關系”作為影響變量[9]-[11]。通常來說,家庭在住址當地相對于外地具有更多的社會關系,因此本文用家庭地址是否與工作單位地址處于同一城市來衡量家庭社會關系在就業中的影響,用GX表示,若是則取1,否則取0。

本文采用分位數回歸方法對模型進行估計。與經典最小二乘回歸法相比,分位數回歸能給出被解釋變量的更加完整的條件分布特征,因此在勞動經濟學中,分位數回歸特別適合于不同收入水平勞動者收入差異的影響因素及大小的分析。本文數據處理與實證分析均采用stata14軟件完成。

三、樣本選擇與數據描述

本文數據來源于廣東某高職院校就業部門對財會類專業2015屆畢業生的調查。為了排除畢業生薪酬以及錄取分數線的跨省區域差異問題,本文將省外生源學生以及就業單位在省外的學生從總樣本中剔除,并剔除了數據明顯錯誤或者數據大量缺失的樣本,最終得到256個樣本。基本模型(1)式中研究變量描述統計如表2所示。

虛擬變量的均值反映了虛擬變量等于1的樣本比例,從表1可見,該專業男生較少,僅占15.2%,顯示女生相對更青睞財會類專業;就業單位與家庭處于同一城市的樣本占比44.1%,略低于選擇在家庭所在城市之外就業的學生比例;相對于理科生與中職生,文科生較少;從事財務相關專業學生數占比達到89.5%,反映了就業專業對口率較高;就業區域在珠三角內外分布基本相同;城鎮生源學生占比42.2%,略低于農村生源學生。

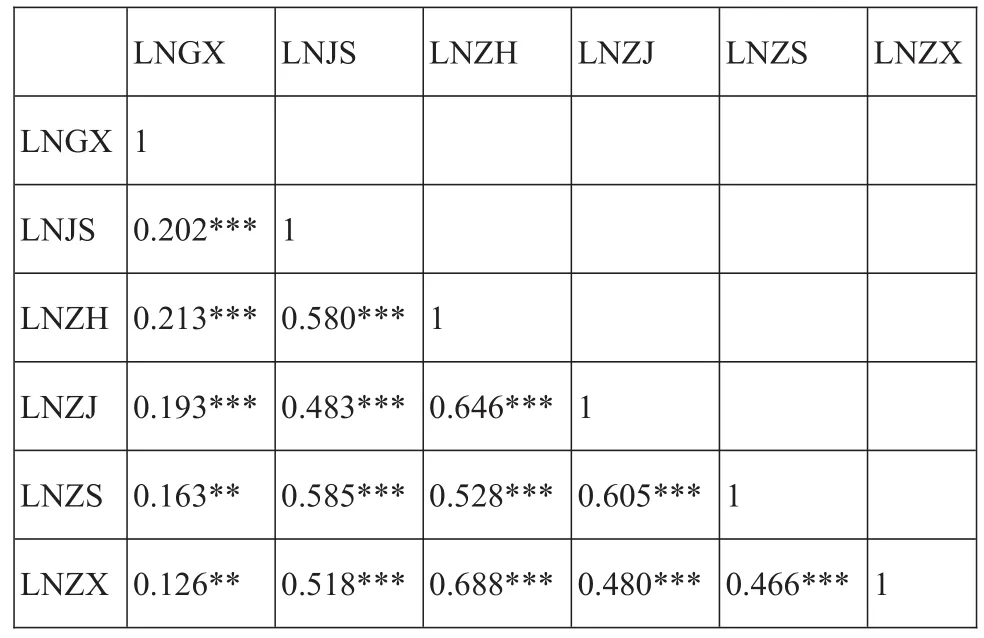

表3顯示各類課程對數平均成績具有較高相關性,這會造成回歸結果不顯著、誤差估計較大的風險。

表3 六類課程對數平均成績相關性

四、實證結果分析

由上文基本模型式出發,采用分位數回歸法分別對25%、50%、75%三個四分位進行了估計,結果如表4、表5、表6所示。為直觀起見,也將估計所得薪酬分布的25%分位數、75%分位數稱為預期薪酬水平的“下限”與“上限”。

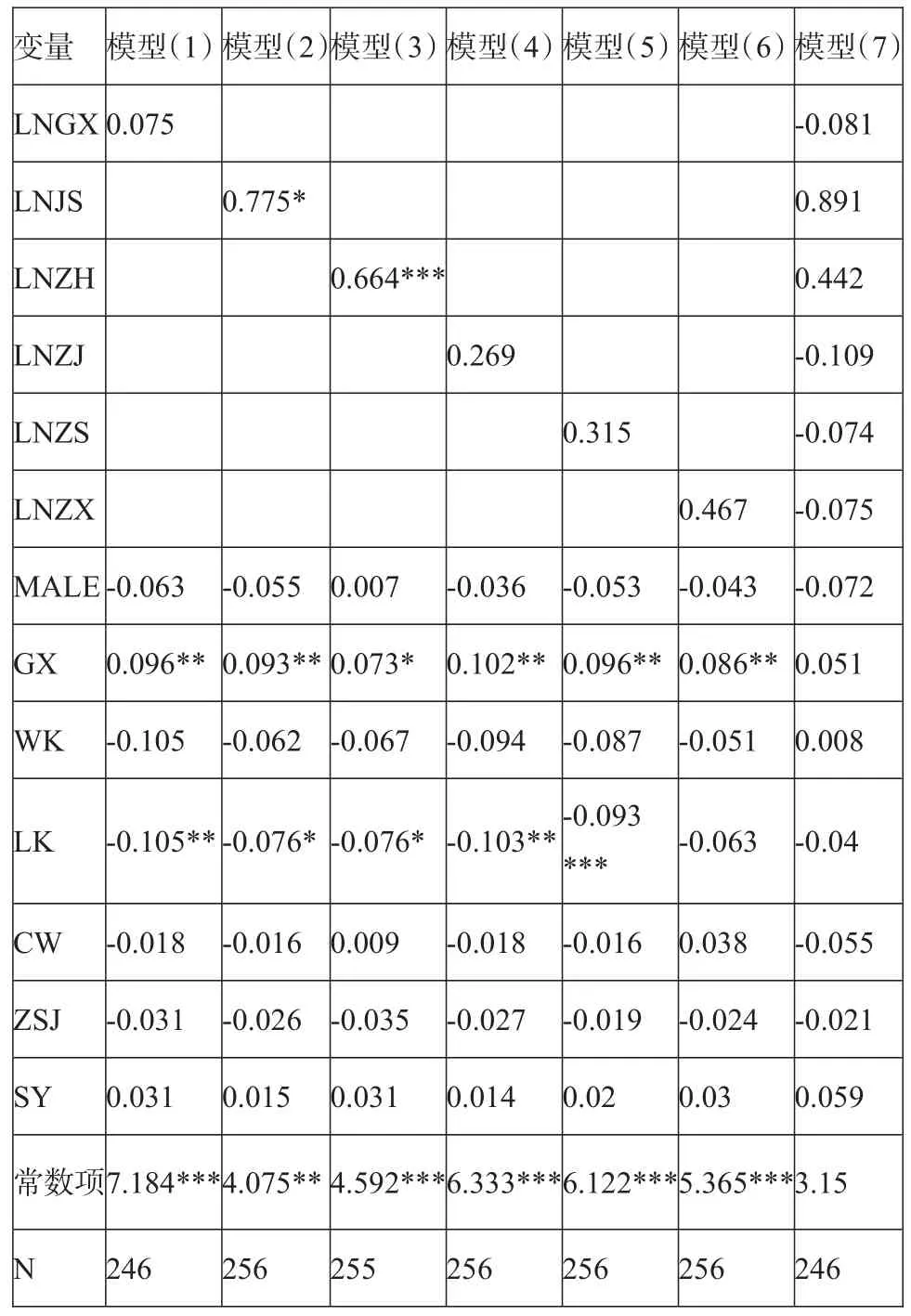

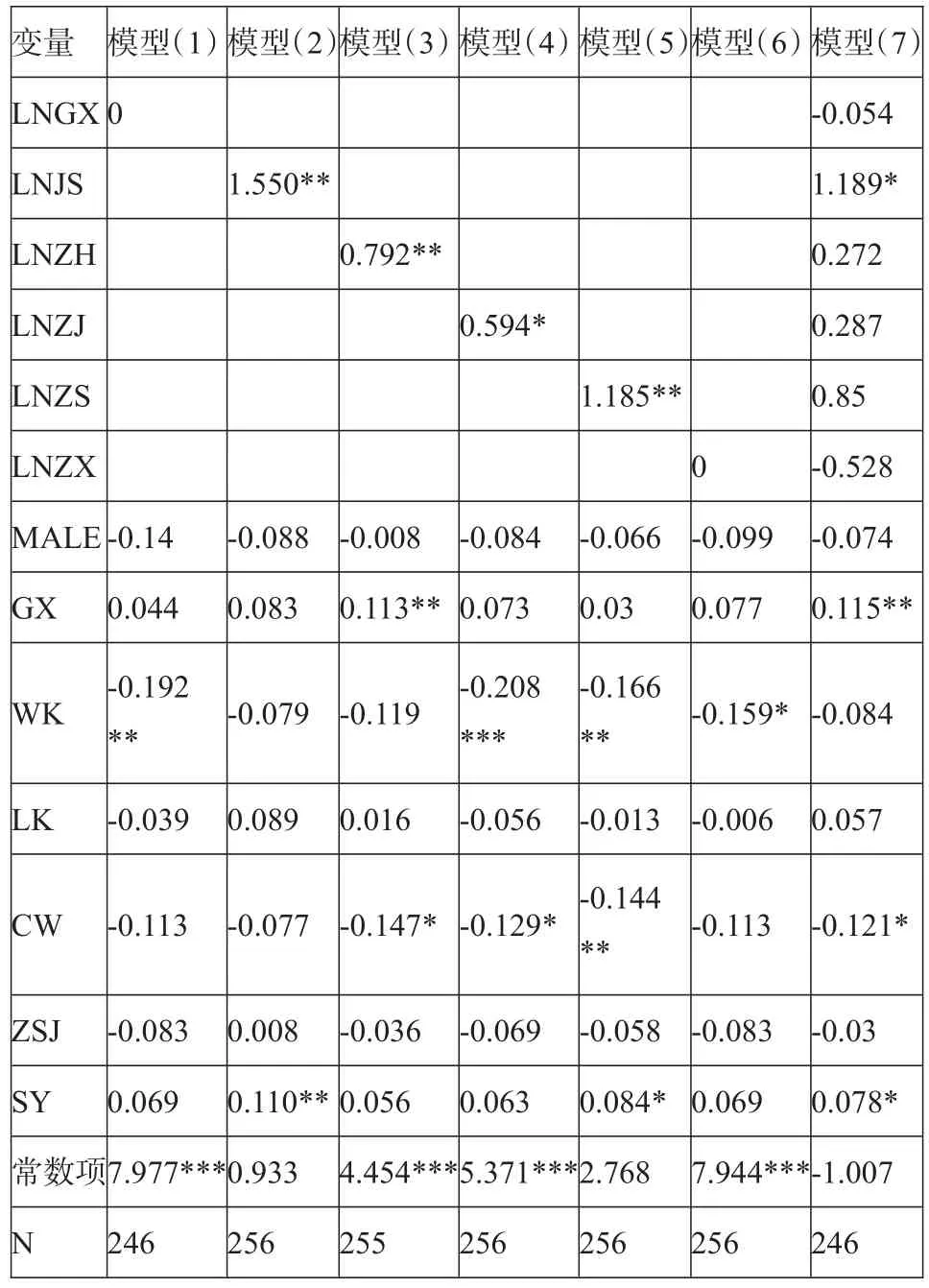

由于對數平均成績變量之間存在較高的相關性,因此采用逐個帶入回歸的方法。模型(1)至(6)在控制了其他變量影響的情況下,分別單獨考查了某一類課程對薪酬的影響,模型(7)則給出了所有課程的影響。

由表(4)回歸結果可知,對于上四分位數即25%分位數的畢業生薪酬,基本素質課、專業核心課對數平均成績回歸系數顯著為正,意味著提高基本素質課、專業核心課成績可以顯著提高預期的上四分位薪酬水平,從而也意味著降低了獲得低薪的概率。這一結果表明基本素質課、專業核心課程的教學內容、教學進程、結果考核三個環節是有效的,提高這兩門課的成績能有效提高畢業薪酬的“下限”。另外,在包含了六大類課程的模型(7)中,所有課程對數平均成績均不顯著,這是由于各門課程之間具有較強的相關性所引起的,后文中將針對這一問題進行模型的改進。

筆者注意到一個有趣的結果,表4中的控制變量GX在模型(1)至(6)中都顯著,表明關系在提高畢業生薪酬“下限”方面發揮了積極的作用,意味著有關系的畢業生和沒關系的畢業生相比,獲得低薪的可能性較小,這是符合直覺經驗的。

表4 25%分位數回歸結果

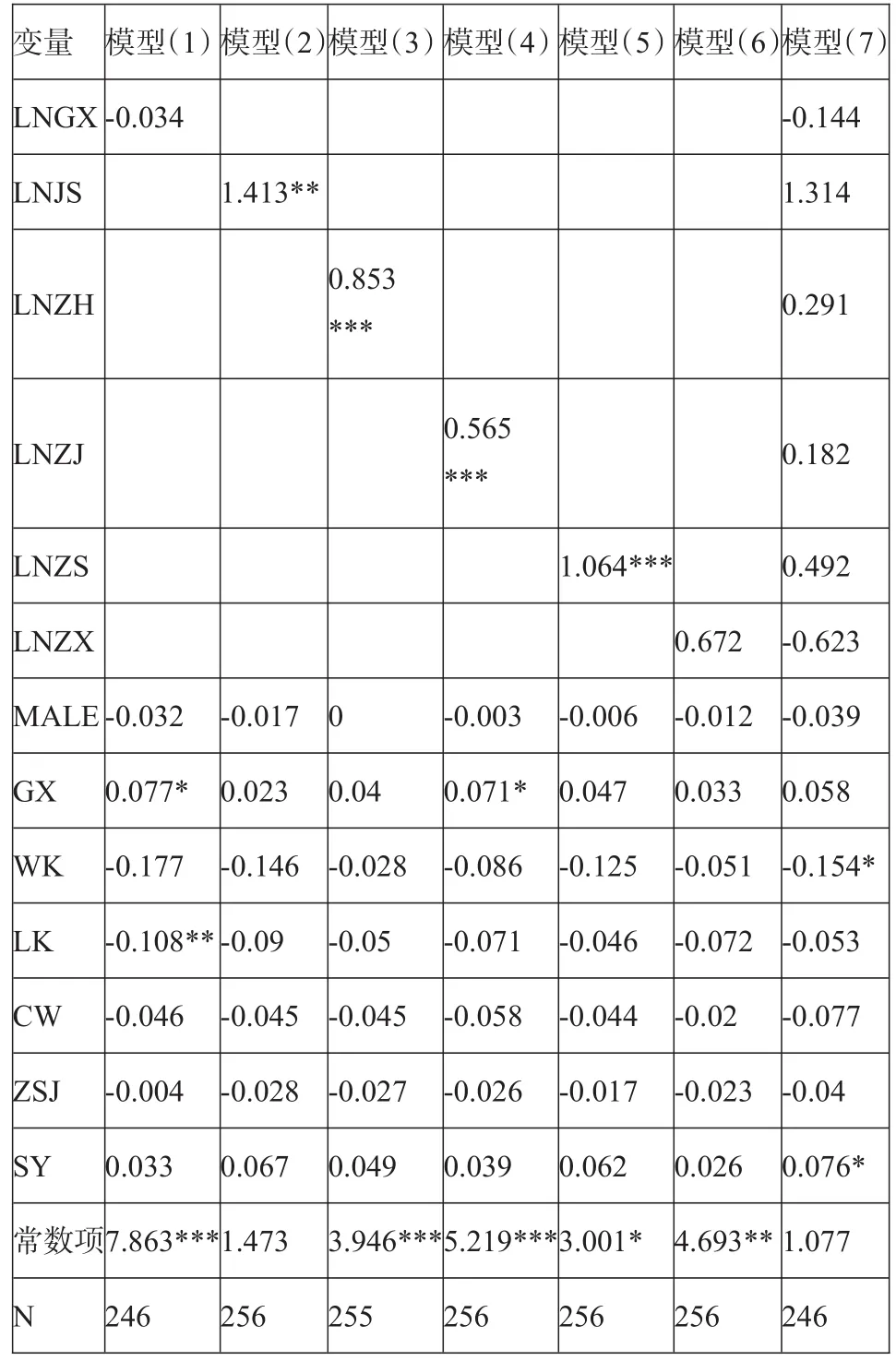

中位數對于畢業生薪酬分布具有很高的代表性,因此中位數回歸結果相對于上四分位與下四分位回歸有更重要的理論與實踐意義。表5中位數回歸結果顯示,基本素質課、專業基礎課、專業核心課、專業實踐課對數平均成績都對薪酬有較顯著的正向影響,僅有公共選修課與專業選修課對數平均成績不顯著。鑒于中位數對于整個樣本具有較高的代表性,這一結果表明,從一般意義上來說,基本素質課、專業基礎課、專業核心課、專業實踐課在內容、教學、考核三個環節表現良好,學生如果努力學習提高成績,會顯著提高預期畢業薪酬的中位數水平。

表5 50%分位數回歸結果

表6中下四分位數即75%分位數回歸結果與中位數回歸結果基本一致,基本素質課、專業基礎課、專業核心課、專業實踐課對數平均成績都比較顯著,而公共選修課與專業選修課對數平均成績都不顯著。因此,如果提高基本素質課、專業基礎課、專業核心課、專業實踐課的成績,不僅會顯著提高預期的中位數薪酬水平,也會顯著提高預期薪酬的“上限”水平。

表6 75%分位數回歸結果

綜合表4、表5、表6的分析,可知基本素質課、專業核心課成績能顯著影響薪酬的條件分布,提高這兩門課的成績對薪酬條件分布的上分位數、中位數、下分位數水平都產生顯著的提升作用,反映了這兩類課在所有課程中對于提升就業力有著重要的作用,而專業基礎課、專業實踐課對于薪酬條件分布的中位數與下分位數水平有著顯著的影響。基于此,建議總結基本素質課、專業核心課的教學經驗,同時進一步強化專業基礎課、專業實踐課的教學效果。

另外,實證分析也表明公共選修課、專業選修課在所有分位數的回歸中均不顯著。通過與教師座談,了解到公共選修課與專業選修課一方面在課程設置上主要注重于能力與素質拓展,與本專業內容結合不強;另一方面,學生認為選修課對就業幫助不大,因此學習積極性不大,尤其是公共選修課采用網絡選課授課模式,監督措施的缺失導致學生的真實學習效果較差,這都導致了公共選修課與專業選修課并沒有起到應有的作用,也就無法對就業能力提升做出貢獻。

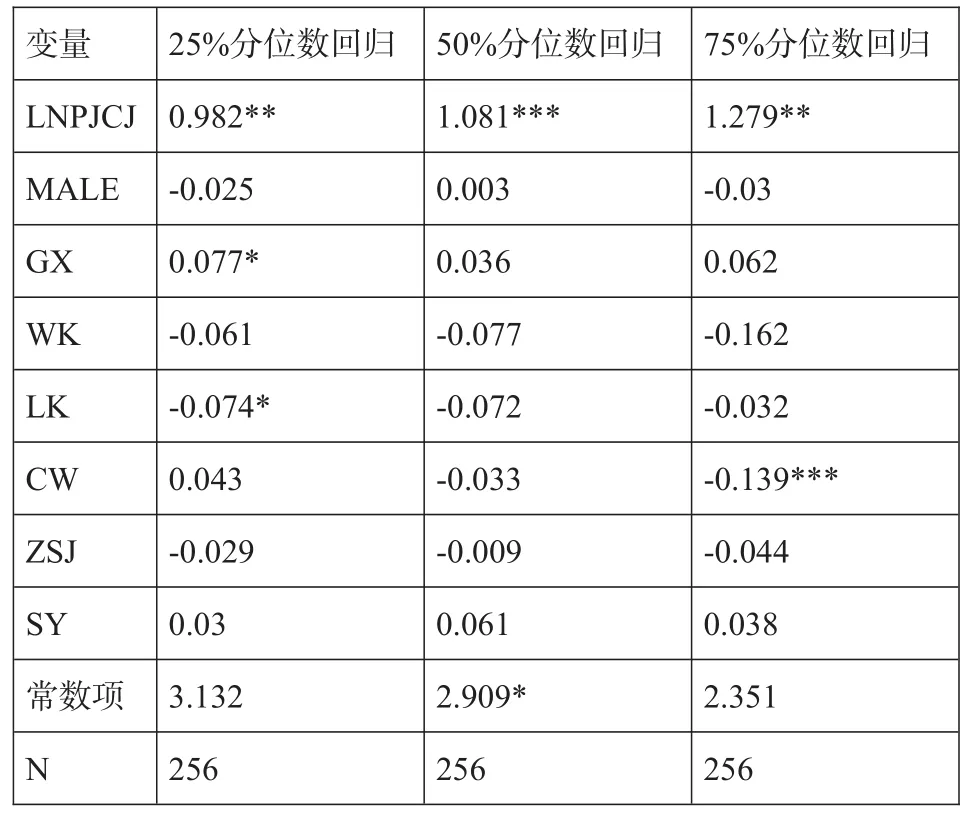

由于各類課程成績之間的高相關性,導致表4、5、6中綜合模型(7)中,解釋變量多數不顯著。為了解決這一問題,將所有課程平均成績的對數作為解釋變量,記為LNPJCJ,然后進行分位數回歸,結果如表7所示。三個分位數回歸結果顯示,LNPJCJ系數均顯著為正,表明分數提高能從整體上將預期薪酬分布右移,這意味著從整體上看該專業課程設置合理,教學內容與就業能力緊密相關,考核方式具有較好的區分度。

表7 以LNPJCJ為解釋變量的分位數回歸結果

如何更好地進行課程評價一直是教育理論界研究的難點。本文以廣東某高職院校財會類專業2015屆畢業生為例,建立了畢業生初次就業薪酬對公共選修、專業基礎等六大類課程平均成績的分位數回歸模型,實證分析結果顯示基本素質課、專業核心課成績能顯著影響薪酬的條件分布,提高這兩門課程成績能使得預期薪酬分布的四分位數水平都顯著提高,而專業基礎課、專業實踐課對于薪酬條件分布的中位數與下分位數水平有著顯著的正向影響,公共選修課、專業選修課成績則對薪酬四分位數沒有顯著影響。

以上實證研究結論意味著如果想避免拿低薪,學生一定要學好基本素質課與專業核心課;如果想拿高薪,還必須學好專業基礎課和專業實踐課,而公共選修課、專業選修課對提高薪水并沒有什么作用。因此,在課程評價上,基本素質課、專業核心課高于專業基礎課、專業實踐課,而公共選修課、專業選修課則評價最低。鑒于數據中存在的多重共線性,以全部課程對數平均成績為解釋變量的回歸分析結果表明,從總體上看,該專業的課程有助于就業能力的提升。

本文的研究為課程評價引入了新的思路與方法,進一步豐富了課程評價研究文獻,有助于各專業利用畢業生調查數據從就業能力提升角度進行課程評價,提高課程建設水平。

[1]泰勒.課程與教學的基本原理[M].北京:人民教育出版社,1994:85.

[2]國務院.國務院關于加快發展現代職業教育的決定(國發〔2014〕19號).[EB/OL].http://www.scio.gov.cn/ztk/xwfb/2014/gxbjhzyjyggyfzqkxwfbh/xgbd31088/Document/1373573/1373573.htm,2014-6-24.

[3]鄭一筠.高校課程體系評價模式與就業力培養[J].黑龍江教育:高教研究與評估版,2009,(6):13-14.

[4]郭江平.以就業為導向的高職課程質量評價體系的研究與實踐[J].九江職業技術學院學報,2009,(4):5-6.

[5]段少麗,姜忠寶.以就業為導向的高職機電類課程評價體系構建[J].中國校外教育,2012,(11):128-128.

[6]魏勇軍.就業導向的園林專業設計類課程考核評價改革研究[J].西南師范大學學報(自然科學版),2013,38(2):147-150.

[7]肖鳳翔,馬良軍.高等職業院校實踐性課程評價[J].高等工程教育研究,2013,(1):159-164.

[8]郭德俠,郭德紅,李怡.用人單位對大學生就業能力的評價與高校課程改革[J].高等理科教育,2014,(3):81-87.

[9]岳昌君,文東茅,丁小浩.求職與起薪:高校畢業生就業競爭力的實證分析[J].管理世界,2004,(11):53-61.

[10]郝登峰,周琦.近十年影響廣州市大學畢業生起薪的教育因素分析[J].高等教育研究,2011,(10):76-83.

[11]鄧峰.高等教育質量與高校畢業生起薪差異分析[J].國內高等教育教學研究動態,2013,(9):8-8.