黨的十八大后中國省級政府權力清單制度創新的擴散

鄒東升 陳思詩

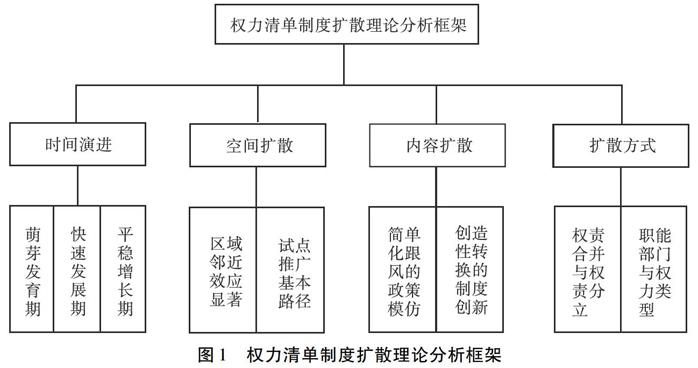

摘 要:本文基于公共政策擴散理論,通過對全國31個省級政府權力清單政策文本的對比分析,從時間、空間、清單內容和擴散方式四個維度探究省級政府權力清單制度的擴散規律。研究表明,權力清單制度擴散隨時間推移明顯呈現出“S型”曲線增長趨勢;空間上區域鄰近效應顯著且以“試點—推廣”為基本擴散路徑;清單內容兼具政策模仿和制度創新的雙重特征;擴散方式則表現為文本設計上的“權責合并”與“權責分立”兩種差異化模式以及職能部門和權力類型兩種分類標準。

關鍵詞:省級政府;權力清單;政策擴散

中圖分類號:D035 文獻標志碼:A 文章編號:1674-8131(2018)02-0026-09

一、問題的緣起

制度是一種社會建構,它代表了參與人內生的、自我實施的行動決策規則的基本特征,因而治理著參與人在重復性博弈的策略互動[1]。可見,制度生成的路徑就是“策略行為-博弈狀態-制度建構”,在這一影響路徑中,制度是一種集體現象,它是公共建構的產物,這一公共建構的過程是主觀博弈的過程,不同個人會有不同的策略行為選擇[2]。因此,不理解制度,就不能夠理解人類社會自身及其運行邏輯。“清單制”肇始于行政權力改革,作為推動政府職能轉變、理順政企和政社關系的制度創新開始進入國家治理領域,并以參與人之間的互動和溝通方式在全國各級地方政府快速擴散。我國是單一制國家,中央政府與地方政府是一體聯動的,推動作為重要行政改革措施的權力清單制度也是“集中力量辦大事”。黨的十八大后中央政府將負面清單、權力清單和責任清單的制定工作提上日程,要求政府曬出“權力清單”,給出“負面清單”,理出“責任清單”,做到法無授權不可為、法定責任必須為,著力構建“有限政府”和“有效政府”。黨的十八屆三中全會首次提出“推行地方各級政府及其工作部門權力清單制度,依法公開權力運行流程”,并將權力清單寫入黨的十八屆三中全會公報,正式開啟了權力清單的制度化歷程。2015年3月,在權力清單實踐經驗積累的基礎上,中辦、國辦以頂層設計方式聯合印發《關于推行地方各級政府工作部門權力清單制度的指導意見》(以下簡稱2015年《意見》),對權力清單制度推行工作作出全面部署,并要求“省級政府2015年底前、市縣兩級政府2016年底前要基本完成政府工作部門、依法承擔行政職能的事業單位權力清單的公布工作”,成為國家治理層面政府權力清單制度全面推進的綱領性文件。省級政府作為我國五級政府中同時兼具執行職能和決策職能的政府之一,在自上而下的行政命令和自下而上的政策學習方面發揮著重要的中介傳導作用;并且權力清單相比于責任清單和負面清單而言,是實踐最早、推進最快、覆蓋面最廣的一項政策創新。因此,本文選取政策擴散的中觀視角,將權力清單制度在我國省級層面的擴散規律作為研究主題,旨在嘗試回答“權力清單制度擴散遵循的時空機理”、“權力清單制度內容擴散呈現的形態特征”、“權力清單制度擴散方式的主要類型”等問題。

二、文獻綜述與理論框架〖*1〗

1.權力清單制度研究

國內學者對權力清單制度的研究主要分為理論與實踐兩個層面。理論層面的研究首先是從權力清單的概念界定入手。程文浩(2014)認為,權力清單就是根據各級政府對其工作部門行政職權的詳細梳理和統計而編制的匯總目錄,為行政權力的合法行使范圍劃定界限[3]。陳向芳和鄧薇(2015)提出,權力清單是指權力主體采用清單的模式,整理并發布其所享有的各項行政職權及實施依據,其核心在于限制政府權力[4]。郁建興和許夢曦(2014)強調,權力清單的推行對于公權力監管具有重要意義,是提高政府行政透明度和公眾參與度的一種有效形式[5]。盡管學者們的研究側重點和表達方式有所不同,但在“權力清單制度是對現有行政權力進行合法清理并以清單形式予以公開”這一點上都基本達成了共識。其次是運用相關理論對權力清單制度進行闡釋。付建軍(2017)將清單制作為我國推進國家治理轉型的新工具,可以在政府、市場與社會之間實現理性化的制度安排,進而實現國家治理有效性與合法性的平衡與再塑造[6]。沈志榮和沈榮華(2017)從法治角度審視行政權力清單改革,認為權力清單改革有助于地方政府職能轉變,主要不足則源于政府與社會協同缺失,應借助于法律依據、責任與程序的完善[7]。實踐層面的研究則主要集中于對權力清單制度運行現狀、問題及對策等內容的探討。鄭俊等(2016)指出權力清單制度建設中存在的過度任務導向、單一化簡權目的、梳理口徑及權限劃分不一致、動態調整與約束機制不完善等問題[8]。孫彩紅(2017)主張要將權力清單與政府職能轉變實質性地關聯起來,明確上下級政府和同級政府部門之間的權力邊界,實現由審批職能向監管職能轉變[9]。

2.公共政策擴散研究

作為公共政策過程的重要理論之一,政策擴散理論受到傳播學、社會學和地理學等多學科的影響,比如羅杰斯以傳播學科視角來闡釋擴散的本質,認為擴散就是創新在一段時間內,通過特定的渠道,在某一社會系統的成員中傳播的過程[10]。公共政策擴散通常是指一項創新型政策方案從政策發源地向其他區域擴散,被新的公共政策主體采納并推行的過程[11]。20世紀60年代末,美國學者沃克爾(Walker)一篇關于美國各州政府之間政策擴散的文章開創了政策擴散領域研究的先河,隨后經過羅杰斯(Rogers)、格雷(Gray)、貝瑞夫婦(Berry)等人的努力,政策擴散理論得到了迅速的發展,并成為公共政策研究的重要內容。西方學者通過大量政策擴散實例的分析認為,政策創新的擴散路徑基本符合羅杰斯(2002)在《創新的擴散》一書上提出的創新擴散“S形曲線”;Frances S.Berry&William; D.Berry(1999)研究表明由于創新地區相近的地理位置、相似的經濟發展水平和頻繁的政治交往,同一層級的地方政府的創新采納概率和欲望更加強烈[12]。中國的政策制定過程中也存在著豐富的政策擴散實踐。改革開放以來,我國地方政府實施了許多創新政策,在政治、行政、公共服務改革等方面都涌現出大量成功案例,與此相適應,政策創新與擴散也逐漸成為國內公共政策研究領域的重要課題,并且圍繞公共政策擴散的原因、過程等內容產生了較為豐富的研究成果。學者們先后對政務中心制度(楊靜文,2006)、省直管縣改革(才國偉、黃亮雄,2010)、暫住證制度(張瑋,2011)、電子政務(馬亮,2012)、城市網格化管理(楊代福,2013)、公共自行車計劃(馬亮,2015)、信息化政策(裴雷、施茜,2016)、公益創投政策(李健,2017)等創新政策的擴散問題進行了研究,這些研究對于理解和發現我國特定情景下公共政策擴散的路徑和機制具有重要啟示意義。

作為一項日益受到廣泛關注的政府治理創新舉措,權力清單制度成為再次運用和檢驗既有公共政策擴散理論的理想拓展場域,然而目前對權力清單制度擴散研究的相關文獻卻付之闕如。與已有相關文獻相比,本文在理論視角以及研究方法上具有一定的創新性。一方面,筆者基于政策擴散理論,選取省級政府這一中間層級,首次提出從時間、空間、內容、方式四個維度來建構權力清單制度擴散的分析框架(見圖1),闡釋省級政府權力清單制度擴散的樣態與規律;另一方面,筆者采用政策文本分析法,立足于我國31個省級政府相繼出臺的權力清單文本進行梳理和比較分析,審視權力清單制度創新及變遷的過程,有助于進一步豐富公共政策擴散理論內容及其實踐應用范圍。

圖1 權力清單制度擴散理論分析框架

三、權力清單制度的時間演進機理

我們以權力清單公布年為橫軸,以當年省級政府權力清單擴散累積量為縱軸制作散點圖(見圖2,下頁),考察權力清單制度在省級政府層面的時間演進機理。可見,權力清單制度自創新以來,在省級政府層面的擴散時間呈“S型”曲線分布,符合政策擴散的一般規律。根據擴散曲線,具體劃分為以下三個階段:

第一階段,萌芽發育期(2013—2014年),由于互動的缺乏與創新的不確定性,權力清單制度不僅政策跟進者數量少,而且主動推進的速度也較緩慢。黨的十八屆三中全會審議通過的《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》首次明確提出“推行地方各級政府及其工作部門權力清單制度,依法公開權力運行流程”。黨的十八屆四中全會進一步提出:“各級政府及其工作部門依據權力清單,向社會全面公開政府職能、法律依據、實施主體、職責權限、管理流程、監督方式等事項。”在此背景下,浙江省人民政府在政務服務網上率先公布了全省42個省級政府部門4236項行政權力,但因政策擴散還處于起步階段,可供學習借鑒的經驗較少,浙江作為先行者主要是根據本地實際情況進行自主創新。此后另有江蘇、安徽、廣東、山東、遼寧、吉林6省公布了政府部門權力清單。

第二階段,快速發展期(2014—2015年),當權力清單制度擴散影響到一定數量的政策制定者時,進展突然加快,擴散曲線迅速上升并保持這一趨勢。政策擴散理論認為,地方政府的自主政策創新會在不同程度上受到來自中央政府的影響,中央政府可以通過強制或激勵方式推進政策擴散。2015年《意見》為權力清單制度推行提供了充分的立法依據和強大的政策支持。但2015年《意見》的法律性質雖屬于其他規范性文件,位階不高,作為中央政府的一種行政指導行為也沒有強制執行力,但實際上卻對各地方政府產生了明顯的壓力。2015年各地權力清單梳理工作開展得如火如荼,權力清單公布量急劇上升,集中呈現出“井噴”現象,權力清單制度進入快速擴散階段,全年共有22個省級政府公布了權力清單。

第三階段,平穩增長期(2015—2016年),隨著時間推進,在接近權力清單政策制定者的飽和點時,潛在的政策采納者轉化為真正的實際行動者的數量相對減少,進展又會減緩。2016年2月中辦、國辦印發《關于全面推進政務公開工作的意見》,要求“全面推行權力清單、責任清單、負面清單公開工作,建立健全清單動態調整公開機制”。截至2016年底,據中央機構編制委員會辦公室統計數據,全國31個省份均已公布政府部門權力清單,其中24個省份公布了責任清單,17個省份公布了市縣兩級政府部門權力清單與責任清單。根據此前中央對省級政府2015年底前基本完成權力清單公布工作的時間表要求,位處西部且經濟欠發達的新疆和西藏自治區作為2016年最后公布政府權力清單的地方,具有時間的滯后性。

2017年以來,為進一步推進簡政放權、放管結合、優化服務,加快政府職能轉變,權力清單制度擴散有一些新進展。一方面,地方政府陸續開展權力清單動態調整工作,根據政府機構調整和部門權力的變化,定期修改完善已經公布的權力清單,借助這種動態的“制度補丁”方式去修補權力運行過程中的漏洞,通過優化政府組織體系和職權體系,建立事權與財權相匹配的財政體制,逐步實現政府治理體系的現代化。如山東省滕州市以整合多部門行政許可事項的方式重新調整公布了權力清單,貴州省黔南州還出臺了《政府工作部門權力清單和責任清單動態管理辦法》,明確規定了需要對權力清單進行調整的情形、程序和相應責任。另一方面,地方政府也開始將權力清單制度向基層鄉鎮(街道)延伸,如山東省蘭陵縣參照省市模板編制完成了《蘭陵縣鄉鎮街道行政權力清單》,廣西壯族自治區北海市探索建立村級權力清單等,將簡政放權的制度保障打通到“最后一公里”,逐步實現省、市、縣、鄉權力清單制度全覆蓋。

圖2 權力清單制度省級政府擴散累計

四、權力清單制度的空間擴散趨勢〖*1〗

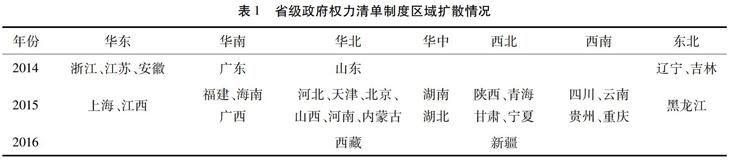

1.區域鄰近效應顯著

公共政策擴散在地方政府之間廣泛存在著競爭機制,不同于以往僅注重經濟指標數據的GDP錦標賽競爭模式,而是逐步演變為在經濟發展、社會公平等綜合目標下對更多價值追求的制度優勢競爭模式。當前經濟發展新常態背景下供給側改革的核心就在于制度創新與制度供給,地方政府為推動本地經濟發展,最大限度地吸引高凈值人群,就必須要在改善投資環境、優化公共服務、創新制度供給等方面顯示出自身的競爭優勢;另一方面,根據蒂博特提出的居民可以“用腳投票”來選擇地方政府以實現地方公共產品完全競爭的理論,供給側改革還應適當考慮需求一側,地方政府要回應和滿足社會、市場、民眾的多元需求,樹立自己在公眾中的威信,同樣必須在區域間的政府競爭中贏得優勢[13]。權力清單制度作為由政府提供的公共物品,通過對現有行政權力進行合法清理并以清單形式予以公開,將公權力的種類、范圍、程序、結果乃至追責,置于社會大眾的“可視化”透明狀態之下,為各地方政府構建良好的營商環境提供了切實有效的制度保障,對吸引投資者和居民起到了積極推動作用。空間上的權力清單制度擴散過程普遍基于鄰近效應,即當一地政府公布權力清單以后,往往會對周圍區域產生一定的示范作用和競爭壓力,這種示范和壓力客觀上就促進了權力清單制度的擴散。根據華東、華南、華北、華中、西北、西南、東北七大地理分區來考察權力清單制度的空間擴散趨勢,2014年省級政府權力清單制度出現了幾個擴散源,集聚在我國經濟發達的東部沿海地區,包括華東的浙江、江蘇、安徽,華南的廣東,華北的山東,以及東北的遼寧和吉林相繼發布了省級政府權力清單,呈現出明顯的鄰近效應,此后開始向周邊地區擴散(見表1)。2015年前,由于缺乏中央頂層設計,省級政府主要是自發進行制度探索,2015年《意見》的出臺,中央對地方的垂直影響更有力地推動了權力清單制度在全國地方政府的廣泛擴散,而此時鄰近效應和區域擴散的解釋力就稍有下降。2016年,以西藏和新疆兩個自治區在年底前公布的政府權力清單收官,至此,權力清單制度率先在省級政府層面實現了全覆蓋。由上可見,一旦我們將地方政策創新和擴散理論視野聚焦到政府權力領域,不同層級政府間的縱向關系以及同級地方政府間的橫向關系就顯得尤為重要。我國省級政府在中央政策地方化上起著方向性的作用,也是我國政府層級體系中承上啟下的中堅力量,在采納一項新政策時,不僅要回應當地社會需求并考慮依賴上級財政資源的程度,還要受到來自上級政府的行政命令和同級政府間競爭壓力的影響[14]。

表1 省級政府權力清單制度區域擴散情況

2.“試點-推廣”基本路徑

從我國公共政策實踐活動來看,“由政策局部試點到全面推廣”是公共政策擴散的基本路徑。這一路徑主要包括兩個階段:一是政策在局部某一個地區或某一個部門開展試點;二是政策試點取得一定效果和經驗后,在全國或更廣范圍內全面推行。在政策試點的過程中,中央和地方政府的不同分工往往是促進政策不斷創新的關鍵。具體而言,掌握著自上而下權威的中央政府可以先行決定政策試點的原則和總目標,如2015年《意見》中對地方各級政府部門權力清單制度建設多以原則性、總體性要求為主;地方政府通過對不同政策工具的選擇和創新實施,最終試點成功的有效政策工具將會被中央政府采納并得以推廣,為其他地區提供政策學習的經驗樣本,這就形成了公共政策全面推廣的合法性證成,也有助于減少公共政策全面執行過程中可能面臨的阻力。權力合法性是行政權力清單改革的基石。新修改的《立法法》第八十二條將原來沒有地方立法權的其余市政府都授予了地方立法權,這就為權力清單改革提供了合法性依據。2015年5月發布實施的省政府規章《內蒙古自治區行政權力監督管理辦法》,是全國權力清單制度建設的第一部立法,對于規范和監督政府行政行為,維護社會主體的合法權益具有重要意義。自此,權力清單制度在“試點到推廣”這一擴散過程中,由最初以“通知、意見、實施方案”等政策性文件逐步上升為制定政府規章的政策立法層面,實現了政策合法化到政策法律化的轉變。

一般認為,河北省邯鄲市為權力清單制度最早的試點地區。2005年8月,河北省人民政府通過對李友燦副廳長貪腐案件的調查與反思,為彌補現有權力監管漏洞,預防此類案件再次發生,決定選取邯鄲市開展權力清單試點,清理匯總了93項市長權力,向全社會公布了全國第一份市長權力清單。2009年6月,四川省成都市在西部地區率先啟動政府部門權力清理工作,隨后便公布了49個市級行政部門和單位的權力清單明細,共7437項。2014年6月,浙江全省42個省級部門權力清單上的4236項行政權力首次在網上完整曬出。由此可見,權力清單制度的試點由貪腐問題而生,倒逼政府行政權力改革,并首先啟動權力較大,也較好把握的市長職位權力的公開,再逐級擴散到政府職能部門權力。因此,權力清單制度擴散除了“試點-推廣”這一基本路徑外,從最初市長權力清單曬出到省級政府部門權力清單的大范圍公開,權力清單制度還經歷了“職位權力-部門權力”的擴散路徑。隨著《“十三五”推進基本公共服務均等化規劃》的出臺,根據2017年政府工作報告中關于“推進政務公開,省級政府部門權力和責任清單全面公布”的要求,各省級政府在開展權力清單工作的同時,也聯動推進責任清單和服務清單的項目公開,形成了“權力-權責-服務”等清單內容逐漸演變的擴散路徑。

五、權力清單制度的內容擴散特征〖*1〗

1.簡單化跟風的政策模仿

公共政策的制定者往往會有選擇地向其他政策先進地學習,參考其經驗與做法,并將之移植復制到本地區[15],從而降低政府自身政策創新的實踐成本以及失敗概率,以便更容易獲得政策的合法性,這一廣泛的策略選擇也呈現出政策擴散的一種顯著結果,即多個地區普遍存在的“政策趨同”現象。通過對比檢視各省級政府權力清單內容可知,權力清單制度擴散也剛好印證了這一特點。本文選取涉及國民經濟、社會事務、市場監管、生態環境等重點領域的發改委、民政廳(局)、工商局、環保廳(局)四個政府部門及其享有的行政許可、行政處罰、行政強制、行政給付、行政獎勵五類典型的行政權力進行整理分析,發現行政許可權是各省發改委、民政廳(局)、工商局、環保廳(局)普遍享有的一種“禁令解除”權力,且都進行了地毯式的清理,在原有權力基礎上進行了大規模的取消、轉移、下放、整合,以此減少行政審批事項,化繁為簡。典型例證如2014年10月安徽省首張“三證合一”的新版營業執照發放后,引發湖南、遼寧、吉林等多省工商局效仿實施“三證合一”登記制度。政府通過這種簡政減權的方式,降低制度性交易成本,不僅契合了放管服改革的核心要義,也有助于構建簡約高效的政府治理體系。改革開放以來,在鄧小平提出的非均衡經濟發展戰略指導下,允許和鼓勵一部分有條件的地區、一部分勤勞且有能力的人先富起來,以先富帶動后富。這些經濟發展優勢反映到公共政策領域,逐漸使得東部發達地區處于政策領先地位,成為中西部地區經濟發展和公共政策學習的跟進對象。由于我國幅員廣大,權力清單制度擴散在全國雖有一定普遍性,但各地區差異性也愈加突顯。省級政府權力清單自2014年首先在東部地區的浙江、江蘇、廣東、山東、遼寧等地開始擴散,2015年輻射到中部地區的湖南、江西、黑龍江、山西、河南、湖北等地,2016年以西部地區的西藏、新疆自治區結尾,中西部省級政府權力清單內容在框架結構上與東部地區相似度較高,基本沿用東部政策先進地權力清單模板,填充相應的內容,包括權力編號、權力類型、權力名稱、子項、實施主體、行使層級、實施依據等。東部地區在公共政策上的先行先試,與其政府的綜合財政能力、公共產品的供給能力以及民眾普遍的開放觀念、較高的社會參與度是密不可分的,從而為權力清單制度的擴散提供了更多激勵。

2.創造性轉換的制度創新

美國著名公共政策學者薩巴蒂爾教授指出,政策擴散現象的發生源于州與州之間的相互效仿、學習與競爭[16]。政府為謀求自身發展,爭取在公共政策創新與地方績效治理中的競爭優勢,除了學習效仿外,也會以創新方式推行新政策。權力清單制度改革作為銜接行政管理體制改革與政府機構運作機制改革的重要一環,既是在遵循職權法定原則基礎上對權力清單制度本身的完善,也是在追求效率原則基礎上實現政府績效的有效舉措。但不同于以往僅針對政府內部的“定機構、定編制和定職能”的三定原則,而是通過“互聯網+電子政務”新模式以及“政務審批服務網、政務服務辦公網、行政審批電子監察系統”三大網絡載體,廣泛應用“互聯網+”平臺,以公開公示的方式將政府及其所屬部門公共行政權力的列表清單公之于眾,這些技術手段的應用本身就是一種創新。大數據時代的政府信息管理技術為其整體性治理提供了有力的技術支撐,不同層級以及不同政府部門間的政策協同,也促進了從分散到集中,從碎片化到整體化的有效治理方式轉變,同時也為權力清單制度的擴散提供了強大助力。

地方政府創新的具體做法就是借助政策的落實并在不斷傳播、推廣的過程中,反復檢驗后上升為制度規定,最終實現政府創新的可持續發展。2015年《意見》中提出“地方各級政府工作部門權力清單制度的組織實施要堅持因地制宜,緊密結合本地實際制定工作部署,提出有針對性的政策措施……創造性地開展工作”,這就給了地方政府一定的自主創新空間,但同時也不能游離于中央把控的總體目標和原則之外。浙江作為全國首個梯次推進省市縣三級權力清單的省份,以“四張清單一張網”為總抓手,在“清權、減權、制權”等方面的創新舉措還充分發揮了政策企業家在政策創新過程中的作用。除了政府內部行政官員以外,政策企業家還包括特定政策利益集團或研究機構成員,他們具有企業家精神,致力于政府政策創新,通過政策企業家的參與,提出政策倡議,構建政策議題,設計并推廣政策創新方案,以獲取決策者認可[17]。這也是一種“政策營銷”的過程,運用營銷技巧更好地識別和滿足公眾需要,說服誘導公眾與政府達成共識,最終實現政策供給與社會需求的平衡。浙江省自20世紀90年代起,經過四輪行政審批制度改革將行政權力從1.23萬項下降到4236項,整個清理過程采取“三報三審三回”創新模式,通過三輪上報審核反饋,既發現了問題,又有助于解決問題;同時以浙江省公共政策研究院作為第三方審核評估組織,成立專家咨詢團隊,對權力清單的合法性、合理性、必要性進行獨立分析審核。2014年浙江省政府在《政府部門職權清理推行權力清單制度工作指南》中分享了浙江省在權力清單制度建設探索過程中積累的有益經驗,為全國權力清單制度建設提供了浙江樣本。2015年,浙江省以“政府部門職權清理,推行權力清單制度”項目獲評“中國政府創新最佳實踐”。此外,從各省級政府權力清單中公布的部分內容來看,行政給付和行政獎勵兩項權力相比于行政許可、行政處罰、行政強制權力在國民經濟、社會事務、市場監管和生態環境領域中所占比例較少,只有少數政府部門列出了行政給付和行政獎勵權力事項,且集中體現于與社稷民生事項息息相關的民政部門,但總體呈增長趨勢。例如2014年江蘇省民政廳列出3項行政給付權力,北京市民政局在此基礎上增加到6項,2015年江西省民政廳公布了17項行政給付權力,可見,地方政府不再僅僅只關注行政處罰、行政強制等這類負擔性行政權力,也開始重視行政給付、行政獎勵等授益性行政權力。2017年1月國務院發布的《“十三五”推進基本公共服務均等化規劃》中確定了住房、社保、醫療、教育、文化體育、就業創業、社會服務、殘疾人服務八大領域的基本公共服務清單,表明地方政府在追求經濟增長的同時也開始更多地關心與民眾利益切實相關的民生問題,這不僅是政府對民眾訴求高回應性的體現,也是經濟發展型政府逐步轉向公共服務型政府的例證。

六、權力清單制度擴散方式的類型〖*1〗

1.權責合并與權責分立

法治政府是權責統一的政府,權力與責任不可分離。法律法規在賦予行政主體職權的同時也賦予其義務和責任,行政主體在接受法律法規授權的同時也必須接受相應的義務和責任。這就要求行政主體應當依法行權履職,不能隨意增減、轉讓、推諉或放棄行政權力。因此,從權責統一、權責一致的角度看,權力即是責任,權力清單也是政府依法履職的“責任清單”,行政主體必須要有責任有擔當,堅決糾正不作為、亂作為,堅決克服懶政、怠政。2014年首批公布權力清單的省級政府中,安徽、廣東、遼寧均采用權力清單與責任清單合并的方式,浙江、江蘇、山東、吉林采用權責清單分立的方式;2015年權力清單與責任清單內容合并公布的省級政府增加12個;最后2016年西藏和新疆自治區政府權力清單也是以權責清單合并的形式公布。通過權責清單內容的合并,明確每一項行政權力所對應的具體責任事項和追責情形,在清單中一目了然,有助于實現“有權必有責、有責要擔當、失責必追究”。

2.職能部門與權力類型

推行權力清單制度,使職能科學、權責法定、運行公開,是法治政府對行政主體行使權力的新要求。首先就要做到科學配置部門職能,根據有關法律法規和“三定原則”界定政府各部門的職能范圍,明確職能分工,以保證權力清單內容的科學性;其次要做到權責法定,即在權責清單編制過程中,每項職權都必須有明確的法律法規授權及相應的法律責任。最后2017年6月公布的《中華人民共和國政府信息公開條例(草案征求意見稿)》中規定“各級人民政府應當積極推進政府信息公開工作”,因此,除法定保密事項外,所有納入權責清單的事項及其運行流程都屬于政府應及時向社會公開的信息。2015年《意見》中建議各省級政府可以參照我國行政法上對具體行政權力的劃分,如行政許可、行政處罰、行政強制、行政征收、行政確認、行政檢查、行政給付、行政獎勵、行政裁決和其他類別,再結合本政府部門職權配置實際,制定統一的分類標準。據此,各省級政府陸續出臺政策文件響應中央精神,例如青海省人民政府《關于推行政府部門權力清單責任清單制度實施方案》、河南省人民政府《關于推行各級政府工作部門權力清單和責任清單制度的實施意見》、天津市人民政府《關于做好市級政府部門和單位權責清單公布工作的通知》等文件的發布,加快了省級政府部門權力清單制度的擴散進程。按照“部門-權力”樣本的方式對各省政府最終公布的權力清單進行整理后發現,所有權力都分別根據政府部門和權力類型進行分類,其中政府部門分類各省不盡相同,數量上也參差不齊,但在權力類型上都統一按行政法上的十類具體行政權力進行劃分,這就便于民眾有效行使知情權、監督權,督促政府依法行政。

七、結論與啟示

行政權力行使和運行的制度化、規范化、程序化和透明化是國家治理現代化、政府治理現代化的應有之義。維護公法秩序,約束行政權力,將權力關進“籠子”,以防止權力的恣意與任性,是現代法治國家、法治政府的基本要求。黨的十八大以后,在簡政放權和深化行政審批制度改革的大背景下,權力清單制度應運而生,作為一項地方政府治理現代化的機理設計和政策創新,權力清單制度從省級開始擴散至我國各級政府和各個地區。本文運用公共政策擴散理論,建構分析框架,從時間、空間、清單內容以及擴散方式四個維度探究省級政府權力清單制度的擴散規律,得出以下四點結論:第一,權力清單制度擴散隨時間推移明顯呈現出“S型”曲線增長趨勢,分為萌芽發育期、快速發展期和平穩增長期三個階段,符合政策創新擴散的一般規律。第二,空間上區域鄰近效應顯著,地緣相鄰的省級政府權力清單公布往往前后相繼,并且表現為“試點-推廣”的經典范式,以及“職位權力-部門權力”和“權力-權責-服務”的擴散路徑。第三,清單內容的擴散實際上就是一個動態變遷的過程,不僅體現在中央縱向行政指令下的強制性變遷,也體現在橫向政府間競爭與壓力下的誘致性變遷,這種擴散兼具政策模仿和制度創新的雙重特征。第四,擴散方式上則表現為文本設計上的“權責合并”與“權責分立”兩種不同模式以及職能部門和權力類型兩種分類標準,且“權責合并”成為各省級政府較多采用的文本模式,并統一按照十種類別劃分行政權力。

根據以上對省級政府權力清單制度擴散規律的總結提煉,可以獲得至少以下幾點啟示:首先,中央政府要對地方政府的政策創新予以鼓勵和支持,通過出臺一系列法規提出原則性要求,引領地方政府權力清單制度建設的正確方向,同時保留足夠的自主空間,允許合理范疇內必要試點探索失敗的存在,創造有利于權力主體根據地方特點進行再創新與不斷完善的政策環境。其次,他山之石雖可以攻玉,但地方政府更應注重自主創新意識與能力的提升,理性借鑒并結合自身實際情況進行“再創造”,不能盲目跟風模仿,只有將政策擴散由跟風模仿轉變為學習性創新,才能實現政策擴散的價值。最后,還須充分發揮中央的“指示性制度變遷”功能,適時加強政策指示和鼓勵倡導,條件成熟時甚至可采取法規形式實施“強制性制度變遷”,為各省結合實際推行“誘致性制度變遷”提供強大的激勵效應和動力支持[18]。

習近平總書記在黨的十九大報告中指出,“中國特色社會主義進入新時代,我國社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾。”這就需要我們黨和政府持續不斷地努力,提升“善政”的制度創制水平,優化“善治”的施政治理績效,在制度供給方面強化權力清單制度的公正性、合法性和有效性,將“放管服”改革落實到“最后一公里”,實現省、市、縣、鄉權力清單制度全覆蓋;同時,從地方政府權力清單的分類依據、治理邏輯、標準流程、實踐形態、動態跟蹤、效果評價、推進策略以及法治化完善等方面進一步拓展和深化權力清單制度改革,實現政府從管制行政到給付行政、秩序行政到服務行政的根本轉變。

參考文獻:

[1] 青木昌彥.比較制度分析[M].周黎安,譯.上海:上海遠東出版社,2001:187.

[2] 李文釗.論作為認知、行為與規范的制度[J].公共管理與政策評論,2017(2):12.

[3] 程文浩.國家治理過程的“可視化”如何實現——權力清單制度的內涵、意義和推進策略[J].學術前言,2014(5):90.

[4] 陳向芳,鄧薇.行政權力清單制度評析及完善——以制度價值為研究視角[J].廣東行政學院學報,2015(3):10.

[5] 郁建興,許夢曦.權力清單:地方政府公共權力監管的新起點[J].浙江經濟,2014(7):23-24.

[6] 付建軍.清單制與國家治理轉型:一個整體性分析框架[J].社會主義研究,2017(2):73.

[7] 沈志榮,沈榮華.行政權力清單改革的法治思考[J].中國行政管理,2017(7):111-116.

[8] 鄭俊,等.地方政府權力清單制度體系建設的實踐與完善[J].中國行政管理,2016(2):6-9.

[9] 孫彩紅.權力清單與地方政府職能轉變——以蘇州市相城區為例[J].甘肅社會科學,2017(2):36-41.

[10] E.M.羅杰斯.創新的擴散[M].辛欣,譯.北京:中央編譯出版社,2002:1-33.

[11]王浦劬,賴先進.中國公共政策擴散的模式與機制分析[J].北京大學學報(哲社版),2013(6):14-23.

[12]弗吉尼亞·格雷,王勇兵.競爭、效仿與政策創新[J].經濟社會體制比較,2004(1):93-101+92.

[13]何顯明.市場化進程中的地方政府行為邏輯[M].北京:人民出版社,2008.

[14]朱旭峰,趙慧.政府間關系視角下的社會政策擴散——以城市低保制度為例(1993—1999)[J].中國社會科學,2016(8):95-116.

[15]劉偉.學習借鑒與跟風模仿——基于政策擴散理論的地方政府行為辨析[J].國家行政學院學報,2014(1):34.

[16]保羅·A·薩巴蒂爾.政策過程理論[M].彭宗超,等,譯.北京:生活·讀書·新知三聯書店,2004.

[17]朱亞鵬,肖棣文.政策企業家與社會政策創新[J].社會學研究,2014(3):56-60.

[18]韓藝,陳婧.省直管縣改革政策中的府際關系——基于22個省的改革文本分析[J].北京行政學院學報,2017(1):15.

The Diffusion of Provincial Government Power

List System Innovation

—The Interpretation Based on Policy Diffusion Theory

ZOU Dong-sheng,CHEN Si-shi

(School of Politics and Public Administration, Southwest University of Political Science and Law, Chongqing 401120, China)

Abstract: Based on the theory of public policy diffusion, then through comparative analysis on policy texts of the 31 provincial government power lists, this paper explored the diffusion rule of provincial government power list system from such four dimensions as time, space, list content, and diffusion mode. The study finds that the diffusion of power list system presents an obvious “S-shape” curve growth trend over time, from the space perspective, the regional proximity effect of diffusion policy is significant and “Pilot - promotion” is the basic diffusion path; the contents of power list possess dual characteristics of policy imitation and institutional innovation; the diffusion mode is characterized by two differentiated patterns: “combination of power and responsibility” and “separation of powers and responsibilities” in text design, as well as two classification criteria: functional department and power type.

Key words: provincial government; power list; policy diffusion

CLC number:D035 Document code: A Article ID: 1674-8131(2018)02-0026-09