認知警覺機制的研究與展望?

陸蒙娜 范振強

(浙江工商大學,杭州 310018)

提 要:認知警覺機制理論發展自哲學、認知心理學、社會科學和語言學領域的相關理論和實證研究,可用于解讀交際行為。自2010年被Sperber 等正式提出以來,認知警覺機制在各個領域展現出廣泛的應用價值,顯示出較強的解釋力。本文通過介紹認知警覺機制、探討認知警覺機制與關聯理論的關系,論述認知警覺機制在語言學領域的研究,旨在探究認知警覺機制的合理性和必要性,并對其在未來的研究方向做出展望,以期擴大研究范圍和研究視角。

1 引言

由于涉及如交際雙方、交際環境、認知背景等眾多因素,所以交際行為成為語言學研究的重中之重,難中之難。會話含義、面子理論、禮貌原則和關聯理論等的提出都旨在解讀交際行為。“根據關聯理論,人類交際是一個互明的過程。”(孟建鋼2018:88)但無論在何種情境下,交際產生的主要問題都源自交際者的利益和誠信,而非個人能力(Sperber et al.2010:2)。換言之,說話者如果有意為了自身利益而說假話,聽話者很容易被誤導或欺騙,從而導致交際中一方的利益受損,使交際無法保持健康穩定的狀態。但在現實生活中,聽話者往往能夠發現說話者的真實意圖,避免因被誤導而在交際中利益受損。這說明人類在交際過程中有某種認知機制保證他們不被有意或無意的誤導,從而維護他們在交際中的利益。這種機制就是認知警覺機制(epistemic vigilance),是由一套認知機制構成的警覺能力(同上:1)。

認知警覺概念于2009年由Mascaro 和Sperber 在《認知》(Cognition)期刊上首次提出。他們指出,孩童對于欺騙具有道德、認知和心智層面的警覺機制。2010年,Sperber 等在《思維與語言》期刊上正式提出認知警覺機制。他們認為,這種機制不僅有益于交際,更是人類交際不可或缺的一部分。自提出至今,認知警覺機制引起國外社會科學界越來越多的關注,相關研究除了對認知警覺機制本體的研究外(Mascaro,Sperber 2009;Sperber et al.2010;Cruz 2012;Origgi 2012;Michaelian 2013;Sperber 2013),還涉及該理論對二語習得(Cruz 2013)、語用失誤(Cruz 2014)、雙關語(Cruz 2015)和話語分析(Hart 2011)等領域的應用研究;另外,認知警覺機制受到社會認知科學(Origgi 2010;Miton,Mercier 2015)、心理學( Jacquot et al.2015;Castelain et al.2015;Jaswal,Kondrad 2016)以及社會學(Truong 2012,Hendriks et al.2016)等學科領域的重視。目前,國外有關認知預警機制的理論和應用研究呈現如火如荼的發展勢態,該機制被認為具有存在的必要性和較強的解釋力。本文通過梳理該理論的一些關鍵議題,包括何為認知警覺機制,認知警覺機制與關聯理論的關系以及認知警覺機制在語言學領域的研究等,對其未來的研究作出展望,以期擴大該理論的研究范圍,擴展其研究視角。

2 認知警覺機制

2.1 認知警覺機制的界定

人類的交際是有意圖的交際,在很多情況下,說話者為了維護自身利益會傳遞非真實信息。為此,聽話者需要某種能力或機制來防范這些非真實信息,從而維護他們在交際中的利益,這種認知機制就是認知警覺機制。盡管人類交際的一項重要組成部分是信任(trust),但警覺不是信任的對立面,而是盲目信任(blind trust)的對立面(Sperber et al.2010:6)。在大部分情況下,交際者的利益是通過誤導和欺騙聽話者得以實現的(同上:2)。一方面,盡管交際雙方的利益經常重疊,但并非完全一致,所以這部分利益沖突會促使說話者為維護自身利益而傳遞出假的或具有誤導性的信息;另一方面,人類交際具有目的性這一特質導致交際雙方的期待不同,說話者希望傳達的信息在聽話者身上產生一定的效果,故不在乎信息的真實性,而聽話者往往期望得到真實的信息,所以聽話者需要某種能力可以辨別所接收信息的可信度,這些因素證明認知警覺機制存在的合理性和必要性。此外,Sperber 等認為,人類的警覺傾向可能和交際能力同時進化而來(同上:3)。因為盡管交際者有被誤導或欺騙的風險,交際依舊廣泛存在,這說明認知警覺與交際并存。如果失去認知警覺機制,交際雙方的利益很難保持平衡,這容易導致交際失敗。通過考查哲學、語言學、認知心理學和社會學領域的問題、研究和理論,Sperber 等指出,人類的認知預警機制有助于促進人類的相互信任,便于更好地理解和接受信息(同上:7)。

2.2 認知警覺機制的運作方式

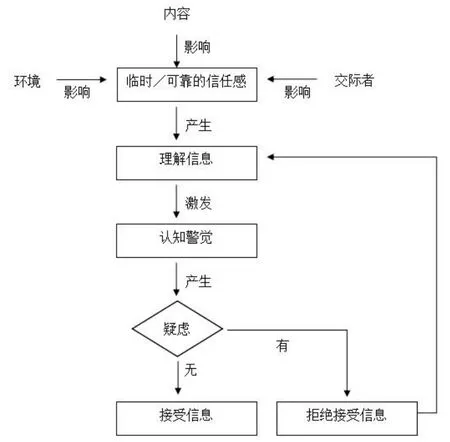

交際行為無非就是信息的傳遞,主要涉及到信息的理解和接受。Austin 和Grice 學派的語言哲學家和語用學家認為,理解和接受是兩個不同的概念,但有一定的聯系。理解不一定是接受,但理解是接受的前提。根據Sperber 等對交際行為的論述,產生理解的前提是聽者對說話者、說話內容和說話環境等交際因素采取一種臨時的、可靠的信任立場,即聽者首先須要信任這次交際行為,才能理解話題(同上:12-14)。但即使理解話題,聽者尚不能接受這個話題。因為認知警覺機制會對話語進行篩選和考察,如果沒有懷疑,聽者就可以接受自己的解讀,并接受話語;如果保留懷疑,聽者就會選擇不接受話語。此外,觸發認知警覺和理解的行為被認為是同一種交際行為(communicative acts)。認知警覺機制的運作方式可用圖1表示:

圖1 認知警覺機制的運作方式

2.3 認知警覺機制的功能和作用

認知警覺機制的提出旨在解釋信息接收者如何減少被誤導,特別是被欺騙的風險(Sperber 2013:65)。該機制有兩項功能:(1)檢測涵蓋說話者語用能力、善意和信息可靠性的心理模塊(mental module)(Cruz 2012:365);(2)監測聽話者在理解過程中采用的話語解讀步驟、話語解讀的潛能或實際結果以及可以促進理解的語用成分(同上:366)。在某種意義上,這種認知警覺機制不僅影響交際雙方的說話策略和解讀方式,最終還會影響到聽者能否接受說話者提供的信息以及能否信任說話者。

認知警覺機制的作用體現在維持交際發展的穩定性上,因為交際雙方利益不受損是交際發展的前提。換言之,依靠認知警覺機制,說話者可以更好地影響聽話者,聽話者可以更好地區別出錯誤信息,最終達到損益的平衡(cost-benefits balance)(Sperber 2013:62)。如果聽話者沒有認知警覺機制,很有可能被欺騙或誤導,利益隨之在交際中受損。在這個過程中,聽話者會失去對說話者的信任,進而拒絕接受說話者傳遞的信息,最終導致交際中止,但是交際在發展過程中呈現出穩定的狀態。因此,我們可以推斷交際者具有警覺性,并且這種警覺機制推動交際的穩定發展。

2.4 認知警覺機制的分類

在宏觀概念下,警覺機制可以分為社會警覺機制、心理警覺機制、認知警覺機制等種類。我們主要談論認知警覺機制,根據認知警覺機制運作的方式和產生的效果等我們可以進一步對其細分。根據認知警覺機制是否成功發現謊言,可以將其分為兩類(Michaelian 2013:40)。空警覺(bare vigilance)是信息接收者具有警覺性,因為他們會監測說話者的話語,并監測能否成功發現謊言;有效警覺(effective vigilance)是信息接收者具有警覺性,因為他們會監測說話者的話語,同時能夠成功發現謊言。但是對于人類是否具有有效警覺機制,擅于發現謊言,Michaelian(2013:41)和 Sperber(2013:64)存在分歧。

根據警覺的有效程度,可以將認知警覺機制繼續分為 3 類(Michaelian 2013:42)。強有效警覺(strong effective vigilance)是信息接收者采用空警覺,并借此避免被欺騙;中有效警覺(moderate effective vigilance)是信息接收者采用空警覺,并由于警覺機制和其他因素得以避免被欺騙;弱有效警覺(weak effective vigilance)是信息接收者采用空警覺,但主要是由于其他因素才得以避免被欺騙。Michaelian(2013:42)認為,人們的警覺呈現弱有效性;而 Sperber(2013:64)則認為,人們的警覺呈中有效性。

當我們意識到話語中存在誤導信息,須要采取警覺機制來過濾信息的時候,我們通常至少采用兩種警覺態度(Origgi 2010:150-151)。(1)外部警覺(external vigilance)是對接受的信息采取認知警覺態度,試著提取認可的實踐方式、原則等(如應該信任哪種規范,應該用怎樣的試探法);將“有效的”實踐方式和試探法與那些基于心理偏見、權威的內在化規則、道德約束、情感反應而得出的實踐方式和試探法區分開來。(2)內部警覺(internal vigilance)是將信任對象置于其出現的社會歷史和系譜學以及其對認知生活的影響之中,對自我信任采取認知警覺態度。這份信任讓人對可以催生偏見的理性、制度偏見和社會壓力維持“批判性立場”的方式。比如當我問自己:“為什么人們會相信我說的話?”我就在對我的認知實踐方式負責。

簡言之,外部警覺機制受社會環境、文化規約、交際語境等因素的影響,而內部警覺機制受交際者采用的解讀步驟、信任感、思維方式、認知環境等因素的影響。在不同場景下,我們會采取不同的警覺措施。即使在同一情境中,每個人采取的警覺措施也會存在不同,我們的警覺程度取決于個人。說話者、交際環境、話語內容、認知環境、情感反應、社會環境等都會影響交際者的信任感。當一方認識到付出的信任存在危機時,便會對認知機制產生警覺性,進而選擇重新審視、過濾接收的信息。

3 認知警覺機制與關聯理論的關系

Sperber 和 Wilson(1995)提出的關聯理論試圖解讀聽者如何正確理解說話者傳遞出的信息,為何聽者做這番理解,并認為這就是說話者要表達的真正意義。關聯理論將交際行為視為明示—推理的過程,傳遞信息意圖(informative intention)和交際意圖(communicative intention)。該理論主要有兩個原則構成:認知關聯原則和交際關聯原則。前者認為人類認知傾向于最大關聯;而后者假定每一次明示交際行為都具有最佳關聯(Sperber,Wilson 1995:158)。與 Grice(1975)合作原則中的關系準則不同,關聯理論中的關聯涉及語言的解碼(decoding)和推理(inference),并貫穿交際理解全過程(Cruz 2012:367)。在理解過程中,交際者需通過付出最小的認知努力,獲得最大的認知效果,才能實現最佳關聯,從而實現有效互贏的溝通。但是,關聯期待不是決定聽者最終接受某種解讀的唯一影響因素(Mazzarella 2013:27,Cruz 2015:1)。即使聽者能實現最佳關聯,做出某種解讀,在有些情況下,這種解讀并非說話者所要傳遞的信息。這時聽者會自覺地進行新一輪解讀,再次找尋最佳關聯。事實上,在正常交際中,有意或無意的誤導總不可避免。因此,在人們的認知機制中形成某種特定的能力,可以幫助我們辨別說話者、信息來源以及認知過程是否值得信任(Cruz 2012:368),這種能力就是認知警覺能力。著名哲學家Thomas Reid 曾說過,人類傾向于說實話并認為別人說的也是實話。同樣,Tyler Burge,Ruth Millikan,Daniel Gilbert 等也做過類似的斷言(Sperber 2013:64)。一方面,說話者在通常情況下不敢說假話,因為聽者具有警覺意識,一旦被聽者發現是假話,說話者就會失去聽者的信任,失去聲譽,最終導致自己的利益受損;另一方面,聽者首先要信任信息來源,才能相信他所做的具有最佳關聯的解讀正是說話者要表達的意義。換言之,有效的交際建立在信任的基礎上,這種認知警覺機制在不斷尋找最大交際效率的過程中得以形成。

與關聯理論一樣,認知警覺機制也是旨在解釋人類的交際行為。關聯理論認為,最佳關聯決定聽者是否應該接受某種解讀,但是不能保證聽者所做的解讀是真實可靠的。因此需要認知警覺機制,這類機制可以促使聽者對接收到的信息保持警覺性,并在必要時進行新的、額外的解讀,以規避被誤導或欺騙的風險。在日常交際中,認知警覺機制是對最佳關聯的必要補充,可以有效地幫助交際者避免錯誤的解讀或被有意或無意地誤導。因此,盡管認知警覺的提出是建立在關聯理論的基礎之上,但兩者互補、緊密相關。

4 認知警覺機制的語言學研究

發展自哲學、認知心理學、社會科學和語言學的認知警覺機制一經提出,由于其強大的解釋力和適用性,就受到各方面的廣泛關注。筆者通過對已公開發表在學術期刊上的相關研究進行梳理之后發現,學界對認知警覺機制的研究已涵蓋語言學、社會學、心理學等許多領域。由于篇幅有限,本文將著重對認知警覺機制在語言學領域的研究進行論述。

首先,在語言習得層面,很多學者試圖尋找認知警覺機制在兒童身上的運作模式。Matsui 等認為,兒童和大人一樣都具有認知警覺能力,可以通過評估兩項標準:說話者是否提供真實信息和說話者是否具有善意,來確定能否相信說話者(Matsui et al.2016:83)。他們設計 2 組對照實驗,調查不同年齡段的兒童是否用這兩項標準來判斷說話者的可信度。最后得出的結論是,認知警覺包含很多組成部分,且每部分的發展時間各有差異,如3-4 歲兒童能判斷說話者言語中的確定性,5歲兒童可以根據對說話者的熟悉度調整偏見,而3 歲兒童卻不能。Stephens 等指出,在兒童早期的證言學習中,監測言語行為和說話者是認知警覺的兩種主要實現手段(Stephens et al.2015:151)。兒童在向說話者學習的時候,會遇到兩大沖突:知識沖突和興趣沖突。在應對這些沖突時,早期認知警覺有2 種機制:連貫性審查機制(coherence checking)和源頭監測機制(source monitoring)。前者指在理解信息過程中,兒童需要將新信息與原有知識進行對比審查,以便發現不一致、不合理、不準確的信息;后者指如果兒童原本沒有儲備相關知識,他們須要觀察說話者,注意說話者的能力和品質,并注意說話者的自信度、一致性、親社會和反社會行為以及組織成員身份。Cruz 在探究語間語用發展中二語交際的認知警覺機制時提出,二語語用教學須注重理解的元心理意識的培養,以發展或改良學習者的認知警覺,促進解讀的可靠性和可信度(Cruz 2013:117)。此外,認知警覺在學習者的理解能力尚不完善或不如本族語者時顯得更有必要,因為它可以觸發更加復雜的認知加工策略——謹慎樂觀主義(cautious optimism),使聽者能避免誤解。Cruz 對二語和外語學習者的語言失誤、認知不公和認知警覺之間的關系進行探究的結論是,語用失誤源于語用無能,進而產生認知不公,即聽話者會對說話者的意圖、感覺、信任進行錯誤理解(同上 2014:34)。但是當認知警覺觸發聽話者的認知加工策略由樸素樂觀主義向謹慎樂觀主義轉換時,我們就可以避免甚至克服認知不公,從而實現正常的人際交往。從上述研究中可以發現,無論是在母語習得還是二語習得中,認知警覺都具有不可替代性,它可以幫助解決沖突、促進理解、規避語用失誤等。認知警覺包涵多種成分,每種成分在不同年齡呈現不同的發展階段。由此我們可以得出兒童具有認知警覺機制,早期這種機制發展尚不成熟,但它會隨著年齡的增長而成熟。

其次,認知警覺機制在話語分析領域也取得重要成果。Cruz(2015:469)探究認知警覺在解讀雙關語中的作用。認知警覺機制提醒聽者注意雙關語的幽默意圖,促使聽者對文本再解讀。認知警覺機制還可以觸發復雜的加工策略,促使聽者重新審閱文本,發現可以被重新解讀的文本部分。Oswald 和 Rihs(2014:133)從認知視角探究政治話語中擴展隱喻(extended metaphor)的修辭和認知優勢,發現擴展隱喻可以滿足認知警覺的要求并穩固信任感。在傳統反移民話語的批評話語分析中,一系列論辯策略被視為話語構成要素,論辯的言后效果被視為基于常識推理方案的語用加工產物。但Hart 從認知進化心理學視角提出新的解釋。他指出,在反移民話語中復現的論辯模式與兩種認知機制相關,即覺察和避免欺騙機制和認知警覺機制(Hart 2013:200)。反移民話語中的論辯行為產生的潛在言后效果不是意識—推理加工后的產物,而是受這兩類機制提供的認知啟發和認知偏見作用產生,因此在這兩種機制影響下產生的論辯模式以操縱而非說服為特點。Dybko 通過調查當代社會、經濟、政治口號發現,認知警覺和關聯理論在理解口號的語用意義中起到關鍵作用,可以幫助人們更好地理解口號(Dybko 2012:31)。從上述研究我們可以看出,認知警覺機制為無論是修辭話語還是批評話語研究都提供一種新視角,并被證明具有強大的解釋力。

再次,還有學者對認知警覺機制本體進行深入研究,尤其是其實現方式。作為一種廣泛適用的抽象概念,認知警覺機制與關聯理論一樣對諸多現象存在強大的解釋力。但是這種認知警覺并非某種單一的機制,而是通過一系列不同的社會、心理機制得以實現。如Mercier 在探究專家推理時提出,推理是一項認知警覺機制,可以幫助發現和評價論點并更好地解釋專家推理或好或壞的表現(Mercier 2011:313)。Mercier 提出,顯化的連貫評價機制是實現認知警覺的一種方式,可用于評價我們取自別人的信息(同上 2012:81)。Sellevold則提出,程序表達策略可通過模糊讀者的認知環境來規避其認知警覺機制(Sellevold 2014:96)。

由于認知警覺機制部分源于語言學,所以對語言學中的很多現象存在較強的解釋力。已有的研究涵蓋母語習得、二語(外語)習得、話語分析、本體研究等。由于認知警覺機制仍是一種較為新穎的概念,所以無論是語言學領域的純理論性研究還是應用性研究都尚不廣泛。但從已有的相關研究中我們可以發現,認知警覺機制能給傳統的語言學研究提供一種新思路,是對傳統語言研究的一種補充和拓展。我們可以用這種機制研究其他語言學內容,如幽默話語、反語、二語學習、二語教學、翻譯等。

5 認知警覺機制的研究展望

作為一種新興的概念,雖然某些論述遭到質疑(如 Michaelian 2013:37-59),但依舊引起包括語言學、社會學、心理學等領域學者的重視。

首先,認知警覺的組成機制和觸發點等問題需要進一步的實證和理論層面的探討。例如,Mercier(2011:313,2012:81)曾提出,推理、連貫評價都是實現認知警覺的認知機制。而Sellevold(2014:96)則提出,程序表達策略可以規避信息接收者的認知警覺機制。此外,人類的警覺呈現弱有效性還是中有效性?正如上文所述,已有的理論和實證研究尚無定論。未來的研究可以從人類的語言現象、心理活動、社會活動等微觀和宏觀層面入手,進一步探究認知警覺機制的其他組成部分、實現方式等問題。

其次,認知警覺和關聯理論的關系值得進一步探究。Mazzarella(2013:20-45)探討認知警覺機制在最佳關聯作為語用標準中的作用;Cruz(2014:34-50)提出,認知警覺可以觸發關聯理論中3 大解讀策略(樸素樂觀主義、謹慎樂觀主義、復雜理解)的轉化。即當認知警覺機制發現說話者不是有能力的語言使用者或者不懷善意的時候,它會由樸素樂觀主義轉向謹慎樂觀主義,聽者的解讀策略發生更改。

最后,我們可以將認知警覺機制廣泛地應用到語言學、社會學、心理學等領域,用它解釋這些領域中存在的問題。因為認知警覺機制旨在解讀交際行為,而交際行為發生在生活的方方面面。說話、閱讀、看電影等都涉及信息發出者和信息接收者,因此都屬于交際行為。Hughes 認為,認知警覺可以幫助紀錄片制作者維持真理宣言(Hughes 2012:246);Simon 通過探究網絡上信任和知識之間的關系指出,認知警覺的一個基本要求是“透明度”,即為了客觀評價認知主體、內容和過程,我們需要能夠接觸到他們并與之交流(Simon 2010:343)。所以無論研究對象是什么,只要涉及到交際,我們都值得用認知警覺機制去一探究竟。在這個過程中,我們也在不斷地驗證認知警覺機制的解釋力。