不同療法治療神經根型頸椎病效果比較

毛桂華,呂 軍,胡文清,張 偉,楊偉慶

(1.河北醫科大學附屬華北石油管理局總醫院采一社區衛生服務中心康復科,河北任丘 062552; 2.河北醫科大學第三醫院康復醫學科,河北石家莊 050051)

神經根型頸椎病(cervical spondylotic radiculopathy,CSR)是一種發病率較高的常見病,主要是頸椎關節退變或外力造成的頸椎神經根受壓或牽拉[1]。治療CSR的方法非常多,有手術治療,也有藥物治療,更多的是物理治療[2]。隨著現代醫療設備不斷開發并投入到臨床應用中,許多醫院都相繼采用電腦中頻治療儀治療CSR,有的甚至將中頻治療視為基礎治療手段[3]。然而,單一的中頻治療效果受限,采用傳統的針灸、拔罐聯合中頻治療CSR,療效雖有改進,但仍不太理想。近年來,應用曲度邦牽引儀治療CSR以其見效快、恢復快、復發率低、無不良反應的特點日益引起廣大骨科醫師的重視,臨床實踐中,本研究嘗試以曲度牽引聯合中頻治療CSR,取得了非常滿意的治療效果,現報道如下。

1 資料與方法

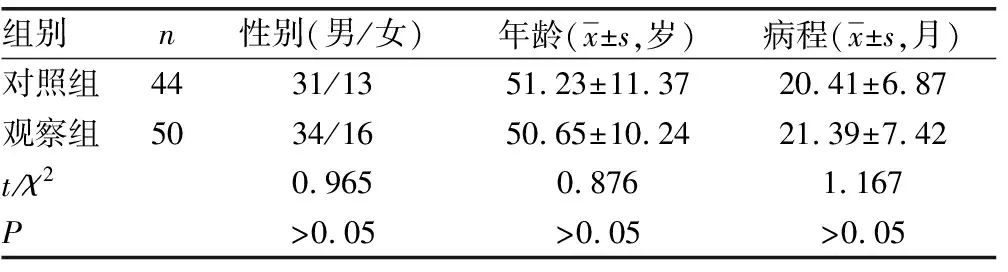

1.1一般資料 選擇2013年8月至2015年12月河北醫科大學附屬華北石油管理局總醫院采一社區衛生服務中心康復科門診收治的CSR患者94例。納入標準:符合CSR診斷標準[4],(1)臨床表現為頸、肩、臂疼痛或麻木,并由此向上肢或枕部放射發展;(2)頸部活動時癥狀加重,頸椎旁壓痛;(3) 肩及上肢感覺障礙、肌力下降;(4)壓頂試驗或臂叢神經牽拉試驗陽性。排除標準:(1) 非CSR、頸椎骨折或脫位;(2)合并心、腦血管、肝、腎及造血系統嚴重疾病;(3)精神病患者;(4)頸椎骨質疏松及頸椎腫瘤患者。按照治療方式不同將94例CSR患者分為觀察組(n=50)和對照組(n=44),兩組患者的性別構成、平均年齡、病程等比較,差異均無統計學意義(P>0.05),見表1。本研究通過本院倫理委員會審批,患者及家屬均簽署知情同意書。

1.2方法

1.2.1治療方法 對照組:采用拔罐聯合中頻治療方法。(1) 拔罐:用閃火法將玻璃罐置于患者頸肩部壓痛明顯的4個部位,每次8 min,每天1次。(2)中頻電療:采用HY-D系列電腦中頻藥物導入治療儀(北京華醫新技術研究所生產),嚴格按使用說明進行操作,患者取俯臥位,將治療儀的極片放于患者病變部位相應節段的頸部并且根據病情緩慢調節刺激強度,每次20 min,每天1次。觀察組:采用三維曲度牽引聯合中頻治療。中頻治療方法與對照組相同;曲度牽引嚴格按使用說明進行操作,患者取仰臥屈膝位,將頭頸部固定在6100型曲度邦牽引儀(巴赫曼健康產品有限公司生產)上,屈度0°~20°,每次牽引15~30 min,以不超過患者耐受程度為宜,每天1次。兩組患者均以15 d為1個療程。

表1 兩組患者一般資料比較

1.2.2觀察指標 (1) 疼痛積分:根據枕項部疼痛指數和壓痛指數綜合計分,均分4個級別,其中,疼痛指數以無疼痛者為0分;勞累時疼痛者為1分;休息時疼痛者為2分;休息時疼痛,且疼痛較重、服止痛藥無效者為3分。壓痛指數以無壓痛者為0分;深壓時疼痛,淺壓時無疼痛者為1分;淺壓時即痛,但尚可忍受者為2分;淺壓時即痛,但痛不可忍者為3分。(2) 頸椎活動度分4個級別,頸椎側屈、前屈、后仰大于40°,側轉大于75°時為0分;頸椎側屈、前屈、后仰20°~40°,側轉45°~75°時為1分;頸椎側屈、前屈、后仰10°~<20°,側轉10°~<45°時為2分;頸椎因疼痛處于強迫體位,活動度小于10°時為3分。(3) 肌力評分:采用Lovett肌力分級標準,完全測不到肌肉收縮為0分;有肌肉輕微收縮,但無關節活動為1分;在消除重力姿勢下能進行全關節活動范圍的運動為2分;可抬起肢體但不能抵抗外力為3分;可抵抗較弱的外力為4分;健康人的肌力為5分。(4)神經功能評分:采用Frankel脊髓評分標準[5]:A為損傷平面以下深淺感覺完全消失,肌肉運動功能完全消失;B為損傷平面以下運動功能完全消失,僅存某些感覺;C為損傷平面以下僅有某些肌肉運動功能,無有用功能存在;D為損傷平面以下肌肉功能不完全,可扶拐行走;E為深淺感覺肌肉運動及大小便功能良好,可有病理反射。(5) 隨訪調查是否有無并發癥或后遺癥,是否出現復發,統計并發癥或后遺癥發生率和復發率。

1.2.3療效評定標準 參照文獻[6]將治療效果分為4個等級。(1)痊愈:頸、肩、背疼痛和上肢麻木等癥狀完全消失,頸、肢體功能徹底恢復正常;(2)顯效:頸、肩、背疼痛及上肢麻木基本消失,但在天氣變化或勞累時仍有輕度不適;(3)好轉:頸、肩、背疼痛及上肢麻木程度有明顯減輕,但仍然存在一定的疼痛麻木,頸、肢體功能有所改善,但仍有障礙;(4)無效:癥狀體征無明顯改善或加重,頸、肢體功能受限。

總有效率=(治愈+顯效+好轉)例數/總例數×100%

2 結 果

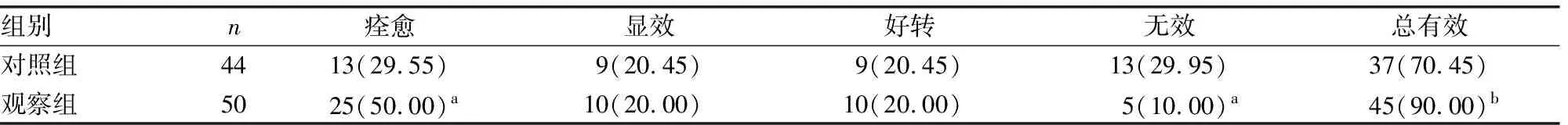

2.1兩組患者臨床療效比較 頸椎X光片顯示,治療前,CSR患者的頸椎是直的;采取曲度牽引聯合中頻治療后,患者的頸椎又呈弧形彎曲,見圖1。1個療程結束后,無論是治愈率還是總有效率,觀察組均高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

A:治療前;B:治療后

圖1觀察組典型CSR患者治療前后頸椎X線圖片

表2 兩組患者臨床療效比較[n(%)]

a:P<0.01,b:P<0.05,與對照組比較

2.2兩組患者疼痛和頸椎活動度積分比較 治療前兩組患者的疼痛積分和頸椎活動度積分比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后兩組CSR患者的疼痛積分和頸椎活動度積分均比治療前有明顯的下降,但觀察組患者兩種積分的下降幅度均明顯大于對照組(P<0.01),見表3。

表3 兩組患者治療前后疼痛和頸椎活動度積分比較分)

a:P<0.01,與同組治療前比較;b:P<0.01,與對照組比較

2.3兩組患者肌力評分、神經功能評分比較 治療前兩組患者的肌力評分和Frankel評分A、B、C、D、E各等級比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后兩組CSR患者的Lovett肌力評分比治療前有明顯提高,Frankel評分比治療前有明顯的下降。治療后觀察組患者的Lovett肌力評分明顯優于對照組(P<0.05);且Frankel評分中A、B占比明顯少于對照組,D、E占比明顯多于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05),見表4。

表4 兩組患者愈后狀況比較

a:P<0.01,與同組治療前比較;b:P<0.01,與同期對照組比較

2.4隨訪結果 94例CSR患者隨訪3~6個月,平均(4.25±1.34)個月,由于隨訪時間較短兩組患者均未發現有并發癥或后遺癥存在,也未見復發。

3 討 論

CSR患者以老年人居多,但近年來開始呈現出年輕化趨勢[7],本研究中,所有入選CSR患者的平均年齡低于文獻[7-8]報道中的平均年齡,本研究分析,可能是由于學業及工作負擔的加重使愈來愈多的青少年(12~18歲)及中年人出現嚴重的頸椎病臨床表現,表明頸椎病開始朝年輕化趨勢發展。

CSR的治療以非手術治療為主。傳統的治療方法以鎮痛和松解肌肉為目的,療效都不盡人意[9]。因頸椎病發病因素復雜,存在治療后復發率較高的問題。近年來,隨著醫療科技的發展和技術創新,許多現代化的新型醫療設施都相繼投入了頸椎病臨床實際應用中。本研究針對CSR的病因病機,在本院開展了“三維曲度牽引結合中頻治療頸椎病”的臨床研究,目的是尋找一種可以糾正頸椎力學失衡,恢復并維持頸椎動、靜力平衡的治療方法。經過幾年的臨床應用,證實這一治療方法療效確切、安全性高。中頻電治療應用不同波形的電流刺激機體組織,進行局部的血管擴張,從而改善血液循環,放松頸部周圍的肌肉和軟組織,達到減輕神經根水腫、降低牽引阻力的目的,提高止痛效果[10-11]。三維曲度牽引是在臥位狀態下進行的間歇性牽引。臥位牽引無頭顱的壓力,易于放松頸部肌肉。與傳統物理療法的區別是三維曲度牽引通過內置氣囊的充放氣按照正常生理曲度的弧線軌跡對頸椎實施拉伸。牽引時頸椎椎體處于被推舉-放松的循環狀態,通過兩個氣囊對頸椎不同方向的推舉使椎體分開,椎間隙增大,放松局部痙攣的肌肉,恢復韌帶彈性。這種間歇的牽引模式,有助于恢復頸部肌肉的生理功能,完成頸部的屈、伸動作[12]。在本研究中,觀察組總有效率明顯高于對照組,治療后的疼痛積分、頸椎活動度積分和神經功能缺損評分,觀察組明顯低于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。究其原因,可能是對照組所采取的拔罐聯合中頻治療,僅作用于頸部肌肉去恢復頸椎動力平衡,所以治療效果受限;而曲度牽引從后路將頸椎托起,很好地分離了椎體前路和中路的壓力,增大椎間隙,消除椎間盤變性對神經血管的壓迫和刺激,使椎間盤旁側的小關節得以伸展減壓,從根本上緩解神經根受壓癥狀。觀察組用曲度牽引替代拔罐療法,雙向調節頸椎的動力平衡和靜力平衡,形成標本兼治[13]。由此可見,對于CSR的治療,采用三維曲度牽引聯合中頻電療,作用于頸椎內源性和外源性穩定系統,在增大椎間隙、消除對神經根的刺激和壓迫時,使椎間盤旁側的小關節得到最大的伸展減壓,這樣就能達到矯正椎體序列不齊、消除頸部肌肉受力不均、恢復頸椎生理曲度的作用,確保頸椎的穩定[14-15]。本研究認為,此方法值得在臨床中進一步探索和推廣應用。

需要指出的是,治療CSR的方法非常多,本文未進行一一列舉和比較,甚至一些大類別的治法,如手術療法、功能鍛煉療法都未涉及,以此論及不同療法治療CSR的效果,難免存在一些不足。本研究將傳統物理常規療法與現代科技結合起來,突出曲度牽引。未對治療CSR的所有不同療法進行療效對比,而傳統治療方法的特點和局限已見諸多文獻報道,本文面對CSR復雜化的客觀現實,突出傳統療法與現代科技相結合,強調標本兼治[16]。至于具體某一種、某幾種或某一類療法在治療CSR中的優劣比較,尤其是手術療法和非手術療法治療CSR的療效比較等,有待于在今后的臨床實踐中繼續探索。此外,在療效比較中,由于隨訪時間較短,隨訪期間兩組患者均未發現有并發癥或后遺癥存在,也未見有復發現象,有待于在后續研究中,延長隨訪時間,以準確統計并比較兩種療法的并發癥或后遺癥發生率和復發率。

綜上所述,治療CSR不同的療法都有各自不同的特點,其療效也必然存在差異。相比中頻聯合拔罐的療法,中頻聯合曲度牽引,治療CSR療效更高,在減輕疼痛程度,提高頸椎活動度方面更具優勢,其方法的先進性和合理性已得到充分體現,值得在臨床實際中進一步推廣應用。

[1]朱立國,段國平,魏戌,等.神經根型頸椎病麻木癥狀的臨床研究概述[J].頸腰痛雜志,2015,36(1):75-77.

[2]高旸,胡志俊,崔學軍,等.神經根型頸椎病的手法治療現狀[J].中國中醫骨傷科雜志,2012,28(3):64-67.

[3]白玉,趙燦,董良,等.非手術綜合療法治療神經根型頸椎病150例臨床觀察[J].中醫正骨,2014,26(11):29-31.

[4]國家中醫藥管理局.中醫病證診斷療效標準[M].南京:南京大學出版社,2004:186.

[5]Frankel脊髓評分標準[J].中國微侵襲神經外科雜志,2006,11(9):413.

[6]盛鋒,沈國權,孫武權.神經根型頸椎病療效評價量表的研究近況[J].中西醫結合學報,2010,8(9):824-828.

[7]趙定鱗.現代頸椎病學[M].北京:人民軍醫出版社,2001:122.

[8]印杰松,張風,張慧.牽引療法合并短波療法治療神經根型頸椎病療效觀察[J].黑龍江醫學,2013,37(8):708-709.

[9]閆宏旭,蘇陽,周國徽,等.神經根型頸椎病的中醫非手術治療研究進展[J].中國社區醫師,2015,31(36):5-6.

[10]王平,高建輝,郭鐵,等.綜合物理療法治療神經根型頸椎病100例臨床觀察[J].臨床合理用藥雜志,2014,7(1):150-151.

[11]陳海鵬,黃柳和.頸牽態下磁場電脈沖療法對神經根型頸椎病效果現察[J].按摩與康復醫學,2014,5(8):21-22.

[12]王平,高建輝,郭鐵,等.不同物理療法治療神經根型頸椎病的療效對比觀察[J].臨床合理用藥雜志,2014,7(4):102-103.

[13]徐衛東.綜合療法治療神經根型頸椎病的臨床療效觀察[J].中國實用醫藥,2013,8(2):48-49.

[14]賀簫楠.不同療法對神經根型頸椎病的臨床療效分析[J].按摩與康復醫學,2016,7(8):36-37.

[15]毛桂華,馬軒,姬偉強,等.曲度牽引結合中頻治療儀治療頸型頸椎病50例[J].河南中醫,2016,36(2):338-339.

[16]李濟軍.頸椎弧度牽引儀治療頸椎病的三維有限元實驗[J].浙江臨床醫學,2013,15(3):344-345.