從“解讀”到“品鑒”

胡飛英

【摘要】名家名篇在小學語文高段教材中占很大的比重,面對名家名篇的教學,我們須三思而行。通過抓眼找線讀中品味、品賞技巧領悟表達、潛心會文推敲揣摩來品鑒文體內容、寫作方法、語言文字,引領學生品鑒文本的用心之處,體會其中所蘊含文學價值。

【關鍵詞】名家名篇教學;核心要領;解讀;品鑒

【中圖分類號】G622 【文獻標識碼】A

一、由一堂公開課引發的思考

4月,我校開展了語文研修活動,執教老師在自己教研團隊的探討下,向我們呈現了六年級下冊的《養花》,主要教學步驟(片段)為:

1.抓中心句。快速瀏覽課文,看看課文中,哪個自然段最能概括全文的主要內容。2.找心情詞。在老舍看來,養花充滿了無限樂趣,尤其是這些花花草草在老舍的侍弄下,長得生機勃勃的,你說老舍的心情該是怎么樣的?學生自由發表后默讀第3—6自然段,并想想是從哪些詞句中能夠感受到老舍的高興心情呢?3.體養花情。“有意思”說的是什么有意思啊?僅僅指“花老開著”有意思嗎?從文中的哪些詞句中能看出“摸著門道、找到方法”呢?整堂課下來,學生思維相當活躍,課文內容也深入人心,但細細思考,這樣的閱讀缺少了點兒什么。

仔細分析《養花》一文,雖然內容易懂,但文本中蘊含著的文化、文學、文字價值值得深度的閱讀和思考。在這堂課中,這篇看似簡單卻意蘊深遠的經典之作,因為支離破碎的解讀,全然抹殺了其文本的內涵和名家的寫作特色。那么,如何在諸如《養花》這樣的名家名篇教學中,讓學生多一些深度的品鑒品讀,真正提高高年級孩子文學品鑒能力、閱讀能力呢?

二、名家名篇的教學關注點

眾所周知,名家名篇往往蘊含著文化、文學、文字等諸多價值和功能,蘊含了作家和作品的精神、價值世界,這就需要我們把文本看成一個文學整體,細細品讀。首先,我們要明確名篇分類。語文教材中的名家名篇寫作的題材各不相同,自然名家們選取的素材也各具獨特風格。在教學中應當區分不同類型的作品,根據其特點設置教學目標,明確教學內容和重點,引領孩子感悟文本的內容風采。其次,我們要注重語用表達。從內容上對文章有一番把握之后,要積極引導學生探尋背后的表達和藝術手法,聚焦重點語段,學習寫作手法,縱觀通篇全文,領悟寫作順序……引導學生在字詞句篇的反復閱讀中品鑒名家們的表達技巧,啟發學生頓悟寫作手法。再次,我們要聯動課內課外。課內充分滲透作家的語言特色,啟發學生體會不同文本的不同語言風格,課外學會遷移運用。

那么,面對這類文體,在具體教學中我們該如何開展?我們進行了實踐。

三、名家名篇教學的具體做法

所謂“名家名篇”,通俗來講,就是具有一定影響力和知名度作家的代表作。文章往往有其獨特的情感背景、語言風格、文學個性。教學的重點不僅是內容情感的體驗,更要引領學生去品鑒文本的用心之處。

(一)明確分類,品悟內容

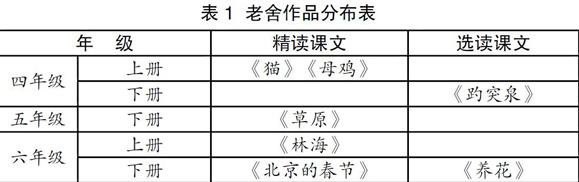

翻看中高年級的教材,有不少老舍的作品,主要分布在我們的四、五、六年級,精讀課文所占比重大些。

分析以上文章,根據文本所描寫的“內容”以及所呈現的表達方式,我們認為,老舍文體作品可以分成三種類型:

第一類,記錄尋常的生活小事。這一類型的文章,通常圍繞日常生活中的事物展開,通過樸實的語言描寫生活中的尋常小事,卻包含著不尋常的意味。如《母雞》一文,以老舍的情感變化為線索,描寫了老舍對母雞的看法變化,表達了對母愛的贊頌之情。

第二類,描寫眼中的別致景色。老舍筆下的林海、草原、泉水,清新自然,字里行間流露了對自然的喜愛,但在情感表達上又比較含蓄。這類文章的語言如詩一般簡潔精練,有時也把寫景與敘事、抒情相結合描寫出眼中景色的獨特之處。如《草原》一文,以優美、清新的語言將草原的自然美、人情美渲染得淋漓盡致。特別是結尾“蒙漢情深何忍別,天涯碧草話斜陽”,把蒙漢人民傾吐惜別之情的情景高度地概括出來,語言雖短,卻是繪聲繪色。巴金的《海上日出》、蕭紅的《火燒云》、趙麗宏的《山雨》等都是表現景物意境的同時寄寓著生活哲理,沒有華麗的辭藻,但由于句式長短搭配合理,結構靈活,有較強的畫面感。

第三類,介紹特定的民俗民風。這一類文章相對較少,語言富有地方韻味,通常以時間為經線,以人們的活動為緯線串聯全文,本身蘊含著十分豐富的文化內涵。如《北京的春節》,老舍用他那如椽的大筆、俗白的風格、京味的語言,描繪了一幅幅老北京春節的民風民俗畫卷,展現了中國節日習俗的溫馨美好。

三種類型,從學生理解的角度來講,第一類文章鑒賞起來相對較為簡單,而介紹特定民俗民風的文章鑒賞起來有一定的難度。在教學中,我們應該依托文本內容,有的放矢,采用不同的教學策略,引領學生走入文本,品悟意蘊。

1.記錄尋常的生活小事。教學策略:由抓住事物品性到緣事悟理促升華。抓住事物的象征意義,分析事件背后的緣由,透過事件本身去感悟作者所傳達的道理與啟示。季羨林的《自己的花是讓別人看的》一文,從四五十年前對德國的感受“人人為我,我為人人”出發,到如今的感慨:“多么奇麗的景色!多么奇特的民族!”因此,本文的教學,可以抓住作者的感受來領悟文章的啟示。

2.描寫眼中的別致景色。教學策略:由理清行文脈絡到入境悟情統全篇。抓住線索理清行文脈絡,創造適合文本內容的情境,進而賞析重點段落體悟情感。趙麗宏的《山雨》一文按雨前、雨中、雨后的順序寫山雨,雨前山雨來得突然,由遠而近的雨聲如無字的歌謠飄然而起;雨中著筆于音韻美和色彩美;雨后透過對鳥兒啼囀、雨珠滴落的聲響描繪,突出了雨后山林的幽靜。因此,這一課可以抓住寫作順序,引導學生漸入各種佳境,好好地、逐步地品讀。

3.介紹特定的民俗民風。教學策略:由把握藝術特征到融通悟意增見識。讀名家筆下的民俗風情,重在通過品讀內容初步把握 民俗民風文化特征;透過民風民俗探究作者對傳統文化的認知與評判;通過鑒賞各地不同的民風民俗描寫,涵養心性,諳悉世事。老舍的《北京的春節》一文,列舉了大量的老北京過春節的習俗,這就需要深入探究文本所展示的民俗內涵,并聯系生活實際。

(二)注重語用,品鑒學法

1.文體特征所決定的藝術手法。不同的文體運用的藝術手法有差異,拿到作品可以先分析它的文體特征,根據文體類型去思考文本所運用的藝術手法。比如:在對事物進行描繪的過程中,運用恰當的修辭手法巧妙地融入個人情感和理念,含蓄而又富有哲理。而小說具有虛構成分,借助豐富的想象,擴大和強調描寫對象的某些特點,突出其本質特征,達到增強藝術效果的目的。

2.名家風格所呈現的表現手法。雖然是同一類文體,都是散文或者小說,但作品因不同的作家,在文本創作上表現出來的手法都不盡相同,名篇一般具有獨特“風格”的作家。例如:老舍,是小學階段課文中我們接觸最多的一位作家,他的寫作風格,就是慣用畫龍點睛的結尾,我們可以引導學生重點鎖定最后一段,讓學生慢慢體會、品悟。

(三)聯動內外,品味語言

名家名篇的作者都是語言大師,用詞的準確、句式排列的別出心裁、詞序的獨具匠心,都會引起表達效果的差異。讀名家作品,就要汲取營養,仔細品讀鑒賞,欣賞語言的魅力。

1.比較閱讀:求同比異。鑒賞文本語言重在感受不同文本語言上的共同點和差異性。讀完課內文章,再讀一篇或一組課外文章,把內容、形式相近的或相對的文章放在一起,對比著進行閱讀。在閱讀過程中將不同文本的語言不斷進行比較、對照,可以看到文本語言的差別,把握特點,提高鑒賞力。其一,相同作家不同題材的文本語言。作家在創作不同類型的文章時所使用的語言文字也存在著差異,寫作對象貼近生活語言通常通俗化、口語化,文章的話題較為嚴肅則語言凝重,句式整齊、完整而綿長。在學完《養花》一文,可以出示小學階段老舍的《貓》《林海》等,讓學生讀一讀,說說老舍的語言有什么特點,再對比課外的《濟南的冬天》《五月的青島》,讀讀,又有什么新感受。其二,相同題材不同作家的文本語言。相同題材,在不同的名家筆下采用了不同的表達方式,體現出不同的語言風格,需要我們仔細體味文本的語言之美。老舍的語言俗中有雅,他筆下的貓老實、貪玩、盡職、惹人喜愛。鄭振鐸筆下的貓顯得憂郁、不活潑,但讀著給人一種樸拙的美。此間差異,正構成了作家個人獨特的風格。我們讓學生對比著讀,頓悟原來一種物體可以用不同風格的語言文字來描述。

2.寫作遷移:整合創作。讀大量名家的文章,在學生腦中呈現的是“碎片”,需要我們“拼裝”,整合成比較完整的語用之感,由課內的寫作方法到課外的作品創作。如學了老舍《養花》一文,可以讓學生學以致用,仿寫結尾嘗試給《濟南的冬天》添加一個畫龍點睛的結尾。

總之,名家名篇在小學語文中高段教材中占很大的比重,面對名家名篇的教學,我們須三思而行。通過抓眼找線讀中品味、品賞技巧領悟表達、潛心會文推敲揣摩來品鑒文體內容、寫作方法、語言文字,引領學生品鑒文本的用心之處,體會其中所蘊含文學價值。

(編輯:龍賢東)