淺談數學教學中學生創新能力的培養

創新是一個永恒的話題。沒有創新,人類社會就會止步不前。數學教師如何在教學中培養學生的創新能力呢?簡而言之,就是 “導”“異”“試”三個字,對此,筆者將結合自己多年的教學經驗分別進行探討。

一、導——培養學生的創新能力

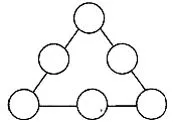

導,實就是對某一個知識點不斷拓寬的過程,既要求厚度,又要求寬度。當這個 “度”拿捏到恰到好處時,在引導學生創新時才不會出現偏差。例如:將10,20,30,40,50,60這六個數分別填入○內,使得三角形每邊上的三個數的和是100。怎么填?

分析:10+20+30+40+50+60=210,而三角形每邊上的三個數之和是100,則是100×3=300。即300-210=90,根據圖示可知多出的90,是三角形中三個角圓框內的數多加一次的和。現在只要將10、20、30、40、50、60這六個數進行任意的三個數組合,只要得出的和是90,問題就會迎刃而解。這樣的三三組合有如下三種情況:

(1)10+20+60=90

(2)10+30+50=90

(3)20+30+40=90

顯然,學生通過不斷的填數,在(1)(3)種情形時,會出現碰撞的現象。比如,三角形三個角圓框內的三個數在填入第(1)種情形時,碰撞的現象就會隨之出現:在10與60那條邊上的中間數填入30,初試成功。但后面兩條邊上中間數的填法卻困難重重。先說20與60那條邊的中間數自然是20。中間數20與頂角上的數20發生了碰撞,再看10與20那條邊上的中間數的填法,那只能是70了。

此時,當三角形三個角中的圓框內填入第(2)種情形(10+30+50=90)時,問題才得以解決。即是:40+10+50=100、 10+30+60=100、 30+50+20=100

答案正確的學生,很大程度上是瞎撞著的,未必對題目有全面的正確了解,只是一種僥幸 “取勝”。而努力了半天也未試出來的學生,就會悶悶不樂,百思不得其解。此時,教師不妨將上面的四種情形拿出來,跟學生一起探討。從教師的引導中,學生的創新能力才會得到提高。這種創新能力的提高,也是學生學習能力的一個質的飛躍的過程。

教師板書:

(1)10+20+60=90

(2)10+30+50=90

(3)20+30+40=90

為什么只有第(2)種情形,才符合題目的要求呢?通過觀察,教師引導學生:前兩種情形,每組構成90的和的三個數字中,十位上的數都是奇偶混雜,而唯獨第三種構成和是90的三個數字,十位上的數都是奇數。因此,通過這道習題的練習,師生可以得出一個共同的結論:在今后的類似填數題中,一旦出現屢屢 “碰撞”的現象時,不妨從數字的奇偶性去考慮,去繁從簡,找到解決問題的捷徑。

二、異——培養學生的創新能力

異,并不是標新立異,更不是嘩眾取寵。這里的異,是因人而異,因學生的學情而異,適時地制訂教學方法。培養學生的創新能力不僅僅要活學活教,有時也要來點笨辦法。取其 “笨”而行之,是在培養學生的創新能力中不可或缺的一步。例如在講解被減數,減數,差三者的和,一定是減數與差的和的2倍( ),在講解這道判斷題時,很多教師都運用了被減數,減數,差三者之間的關系去講解。即是,被減數=減數+數。依此而論,被減數,減數,差三者的和就等于兩個被減數,而減數與差的和就等于一個被減數。很顯然,這道判斷題的結果就會打上 “”號。

教師如果一講了之,學生中能聽得懂的最多占30%,還有70%的學生呢?學情決定教法,學情也是考量一個教師能力大小的指標。

這個時候,教師就只能選擇一個適合于學生容易掌握的方法去教學,這就是 “異”了。這種選擇,其實也是一種創新。讓學生參與到課堂中去,就是一種創新。如果一種創新教學,背離了大多數學生,就談不上是創新。

教師幫助學生找到突破口:題目中,有兩個前提條件,一個是被減數,減數,差三者的和,一個是減數與差的和,并沒有說出具體的某一個數。既然這樣,能不能舉出一個具體的例子,反過來加以佐證呢?

教師示范:

13-7=6,被減數,減數,差三者的和:13+7+6=26,減數與差的和:7+6=13,而26正好是13的2倍,所以判斷題的結果應該打上 “”號。

這樣,課堂氣氛就會十分活躍。學生舉出的例子不盡相同,但結果只有一個:被減數,減數,差三者的和是減數與差的和的2倍。

最后,師生共同總結。今后,在遇到類似的習題時,只要列舉的具體例子,與題目的要求相符,就要大膽地去嘗試。同時,老師也要鼓勵那些頭腦靈活一點的學生,想出比 “笨”辦法還要簡練的辦法來,一題多解才叫創新。

三、試——培養學生的創新能力

試,就是讓學生自己動腦動手。培養學生的創新能力,教師就是要敢于放手,敢于讓學生去試。

例如,在教學翻杯問題時,不是急于去向學生告知結果,而是靜下心來,先讓學生動手去試一試。例如,6只杯口朝上的杯子,每次翻轉4只杯子,翻轉多少次后所有的杯子的杯口朝上?如果10只杯子呢?

教師可以先將班上的學生分成8組,每組6人。其中,每組安排一個學生翻轉,一個學生記錄每次翻轉的結果,其他學生注意每次翻杯的情況,避免出現差錯。每只杯子用圓圈表示,黑色的代表杯口朝下,空白的代表杯口朝上。

五分鐘后,學生自己動手,嘗試著翻杯子的結果如下:

第一種:6只杯口朝上的杯子

第一次:●●●●○○

第二次:○○●●●●

第三次:○○○○○○

第二種:10只杯口朝上的杯子

第一次:●●●●○○○○○○

第二次:●●●●●●●●○○

第三次:○○●●●●●●●●

第四次:○○○○○○●●●●

第五次:○○○○○○○○○○

巴爾扎克曾說:“問號是開辟一切科學的鑰匙。”提出一個問題往往比解決一個問題更重要。有疑問才能促使學生去思考,去探索,去創新。

現在結果出來了,就差一個問題。這時候,教師提出問題:6只杯口朝上的杯子,每次翻轉4只杯子,為什么只翻轉3次后就杯口朝上了?而10只杯口朝上的杯子,只要5次就杯口朝上了?這其中有什么秘訣嗎?其實,在這個試的過程,學生通過對兩組答案的分析,漸漸地明白了一個道理:所謂的翻杯問題,其實就是求兩個數的最小公倍數問題。6只杯子與每次翻4只中,6與4的最小公倍數不就是12嗎?而12÷4不正好是3次嗎?同理,10與4的最小公倍數是 20,20÷4=5(次)。

試想,教師如果一開始把這種結果告訴學生,談何創新呢?沒有創新,就沒有讓學生去自己動手嘗試的過程。

錢偉長教授在談到關于創新教育時曾說 “在課堂上,注重的不僅是解題的過程、公式的運用,而是提出問題、解決問題的思路,這才是教師的真本領。”為了練就這身真本領,在今后的教學中,教師只有不斷地引導學生去探索和總結,才能讓創新之花越開越美!

[1]陳長河.淺談小學數學教學中學生創新能力的培養[J].教育教學論壇,2011,8(12):76-76.