社會嵌入與社區集體經濟發展

——來自中國城市社區的經驗證據

賀建軍 毛 丹

( 1.中國計量大學 人文社科學院, 浙江 杭州 310018; 2.浙江大學 公共管理學院, 浙江 杭州 310058)

一、 問題與背景

社區集體經濟(community collective economy,CCE)作為一種社區成員共同擁有的經濟形式,是中國城市社區經濟的重要組成部分。它的發展決定了中國城市社區經濟的水平,也直接決定了社區發展的質量。相當長時期以來,中國城市社區集體經濟大多以低端制造業、傳統單一的物業租賃、低效的土地開發與資源利用等為主要發展路徑,隨著中國城市化進程的加快和經濟、產業結構的不斷升級,社區集體經濟發展的傳統模式越來越難以適應城市社區發展的需要。20世紀90年代以來,中國許多城市都在探索社區集體經濟發展的新模式,其中最為明顯的趨向便是社區集體經濟的市場化,最主要的表現就是社區集體經濟的股份合作制改革,全國范圍內相繼建立起了不同類型的社區股份合作社(公司)。例如,深圳市羅湖區成立了31家社區股份合作公司[1];寧波市江東區29個“村改居”全面推行股份合作制,探索股權融資,建立股權流轉交易平臺[2];蘇州市新建社區股份合作社1 288家,其中452家社區股份合作社已實現股權固化,建立了符合市場經濟要求的社區集體經濟運營機制[3]。社區集體經濟的股份合作制改革將社區集體經濟的經營權與社區行政權和社會職能分開,實行市場化運作,這激活了社區經濟,推動了社區發展。然而從根源上看,作為一種社區經濟,社區集體經濟的發展不僅是一個經濟發展問題,更是一個社區與社會的發展問題。因此,社區集體經濟的完全市場化勢必會偏離社區集體經濟發展的軌道,使其發展面臨著脫離社區與社會的危險。

20世紀90年代初期,社區集體經濟的轉型與發展就已進入學界視野,不過起初的研究并沒有明確以社區集體經濟市場化為主題,而只是意識到“社區集體經濟的發展要走新路”[4]。其后的研究看到,社區集體經濟要在經營管理制度上創新,就必須走市場化道路,社區股份合作被視為社區集體經濟的有效實現形式[5]。不過,這一時期的研究充其量只是對社區集體經濟的市場化發展方向,特別是社區股份合作制改革的路徑做了預判,對其改造中出現的問題則缺乏細致的觀察。近年來,社區集體經濟在國家政策上的變動和實踐上的發展引發了人們對其市場化轉型的經驗研究,這很大程度上得益于新聞界人士對社區集體經濟股份化改革的新聞觀察[1-2,5-7]。這類觀察有一個共同傾向,即以積極、樂觀的心態看待這種改革,從而為早期研究將股份合作形式作為社區集體經濟發展方向的預判提供了經驗證據。經驗研究的興起以及大量股份合作公司在社區的成長,使學界突破了簡單的社區集體經濟市場化發展的理論研判,開始轉向社區股份合作公司,并大膽提出將現代企業制度引入社區集體經濟[8-9],對社區股份合作公司進行“公司化”改造[10-11]。至此,中國學界集體無意識地將社區股份合作及其公司化運作模式作為社區集體經濟發展的方向,社區集體經濟的發展無一例外地被看成一個純粹的經濟學課題。

然而,社區集體經濟植根于社區,其社區性與社會性理應受到學界的關注與重視。富有借鑒意義的是,在鄉鎮企業、“超級村莊”、社區股份合作社、社區產業發展等相關議題研究中,學界已初步注意到這些村鎮或社區經濟發展議題的社會關聯。大致看來,這類研究呈現出兩種傾向:一種是著眼于挖掘這些經濟發展議題的社會學關懷,缺乏社區與社會整合[12-13],社會資本與非正式社會關系資源的缺失[14-15]等被視為制約村鎮或社區經濟發展的重要原因。這一傾向實際上確認了村鎮或社區經濟發展與社會性因素之間的聯系,認為出現經濟發展問題,是因為它們追求經濟利益最大化的同時缺少社會關注,因此,從政策上看,就需要培育地方認同與社會信任,挖掘鄉村社會的社會性資源,從而建立從經濟問題向社會問題傳導的社會機制[14,16-17]。另一種傾向則直接突出村鎮或社區經濟對社區或鄉土社會的社會(結構或關系)嵌入。在一些社會學者看來,鄉鎮企業并不是一種純粹的“市場里的企業”,它更是一種“社區里的企業”,企業的經濟活動深深嵌入社區的社會關系結構[18],并且,作為一種“社區里的企業”,鄉鎮企業的經濟合同是一種建立在社會合法性基礎之上的社會性合約,是一種“關系合同”[18-19]。這種傾向不再局限于對村鎮或社區經濟問題的社會學追問,而是依托嵌入概念直抵經濟社會學的核心命題,即經濟活動嵌入社會(結構或關系)中,從而把鄉鎮企業、“超級村莊”或其他村社經濟的發展從本源上歸為一種社會學意義上的發展。

作為一種社區經濟形式,社區集體經濟發展需要嵌入社區與社會,否則勢必偏離其發展軌道。從理論上看,波蘭尼、格蘭諾維特等諸多新經濟社會學領域的學者提出經濟行動的社會嵌入理論,恰好可以為社區集體經濟的社會嵌入提供理論支撐。經濟行動嵌入社會之中,經濟脫離社會而按照自己的邏輯獨自行動,這不僅導致經濟對社會的宰制,更會使經濟行動失去準心。社會嵌入理論的引入無疑能夠為社區集體經濟的發展提供一個很好的解釋框架。

二、 社區集體經濟及其發展

在中國,社區集體經濟并不是一個新生事物。早在20世紀80年代,隨著城市化運動的興起,中國傳統農業共同體開始向現代城市社區轉變,社區集體經濟也就隨之被納入中國城市社會經濟政策和學術辯論的視野。作為社區經濟和集體經濟的重要形態,社區集體經濟遠不是一種單純的經濟,其發展也不可能是一種純粹的經濟發展,社區集體經濟及其發展需要在社區、集體、經濟與發展視域中重新理解與闡釋。

(一) 社區集體經濟: 概念、類型與歷史

社區集體經濟的概念要從集體經濟說起。集體經濟即集體所有制經濟,馬克思主義的所謂集體所有制經濟是指勞動者共同勞動、共同分享收益的經濟形式。在這個意義上,集體經濟的集體是勞動者的集體,而不是資本或資金所有者的集體,并且,勞動者共同分享的收益來自他們的共同勞動,而不是資本或資金分紅的收益。中國在農業生產合作社和人民公社制度時期推行的“土地集體所有、共同勞動、按勞分配”就是集體經濟的經典范式,但集體經濟在中國的實踐使其概念不斷擴大,它不再局限于勞動者的集體以及從共同勞動中分享收益,而是擴展到從企業運作、資源資產經營等經濟活動中分享收益。鄉鎮或村社居民并不一定參加企業生產或經營活動,但會共同擁有這些企業、資源或資產的所有權,如江蘇華西村、河南南街村這些“集體經濟村莊”大多是從村企或其他集體資產的經營管理中共同分享收益。

中國集體經濟以農村集體經濟為重點,集體經濟的概念也大多以農村集體經濟的形式表述。例如,翟新花等認為,農村集體經濟是指農村生產資料由集體占有、支配和使用,生產經營的成果歸集體所有并由集體決定分配的一種公有制經濟,成員共有、民主管理、利益共享是其基本特征[20]73;王景新認為,農村集體經濟即“土地等資源和其他共有資產分別歸鄉鎮、村、組三級農民集體所有,采用成員優先、市場調節等多種手段配置資源,實行統分結合的雙層經營體制和‘多元化、多層次、多形式’的經營管理方式,按集體經濟規則和生產要素相結合的分配方式分享收入的公有制經濟”[21];楊勇則視農村集體經濟為“社會主義公有制與市場經濟的有效結合”,是一種“產權明晰、經營靈活、方式多樣、互惠雙贏”的農村經濟發展形式[22]67。這些概念表述一定程度上把握住了農村集體經濟作為一種社會主義公有制經濟的本質,但從根本上忽視了農村集體經濟的“地方性”。

從集體經濟到農村集體經濟的概念界定中,經濟的集體性和地方性特征尤為重要。社區集體經濟脫胎于傳統的農村集體經濟,同時也是集體經濟的一種形式,社區和集體也應成為理解社區集體經濟的重要視角。在這個意義上,社區集體經濟強調:(1)社區。這里的“社區”并不能簡單視為地理意義上的社區,更要理解成社會學意義上的社區。(2)集體。集體當然是社區成員的集體,社區股份制改革后,集體就成了所有股東即出資人的集體。(3)經濟。經濟并不局限于勞動經濟,還包括社區資源、資產、資本的經營投資或服務供給等多種經濟形式。據此,社區集體經濟的概念可做如下表述,即在社區范圍內,社區成員共同所有、共同勞動,共同或合作參與社區資源、資產、資本的生產、經營與管理,并分享其收益的社區經濟形式。

根據社區集體經濟的運行方式,并結合中國城市多樣化的社區形態,可以將社區集體經濟的類型大致歸納如下:(1)社區企業、商業,指依托社區興辦,帶有集體性質的工業、企業、商業或其他產業,如社區企業、社區超市、便利店、社區生活廣場等。(2)社區資產經營。這是當前許多中國城市社區集體經濟的主要類型,將集體所有的辦公用房、廠房、沿街門店等資產以租賃、轉讓或其他形式進行經營,實現集體資產增值。(3)社區資源開發。合理開發社區內土地、文化、旅游等資源,如利用社區特色開發旅游資源、創辦娛樂場所等獲利。(4)社區資本運作。社區集體通過將存量資金入股企業經營、購買資產或投入股市等形式進行資本運作,獲取紅利。(5)社區服務創收。社區集體通過成立合作社、協會等提供養老、醫療衛生、物業管理、法律咨詢、技能培訓等各種社區服務*社區集體經濟的類型劃分大量參考了地方政府發展社區集體經濟的政策文件,如湖北省襄陽市政府發布的《關于加快發展壯大村(社區)集體經濟的意見》(2012年9月25日)、江蘇省政府發布的《關于發展村級集體經濟的意見》(2010年2月23日)、四川省岳池縣政府發布的《關于發展壯大村集體經濟的指導意見》(2015年9月5日)等。。

在中國,集體經濟的制度安排始于1953—1956年的社會主義改造,并在人民公社制度時期得到進一步發展。在這一時期,集體經濟的發展是一個漸進的過程,從臨時互助組和常年互助組,到農業合作社(初級社),再到更高級的農業生產合作社(高級社),然后到集體化程度更高的人民公社,最終形成鄉社合一、集體勞動、統一經營與共同擁有的集體經濟格局*中國農業委員會辦公廳對集體經濟或農業集體化在社會主義改造和人民公社時期的發展過程有過詳細記錄,參見中華人民共和國國家農業委員會辦公廳編《農業集體化重要文件匯編》(1949—1957)、《農業集體化重要文件匯編》(1958—1981)。。這一時期的集體經濟主要以生產隊、生產大隊、人民公社為特定場域,其實質是農村的集體經濟或農業的集體化,城市社區的集體經濟便脫胎于這種全國范圍內轟轟烈烈開展的農村集體化運動,社區集體經濟也就相應地承繼了社會主義改造和人民公社時期農村集體經濟的基本格局。改革開放后,一些沿海發達地區的農村村落轉變成城市社區,社區集體經濟出現了一些新形式,如社區集體企業、商業及其他產業、集體資產或資源的經營等。應該說,這種集體經濟體制相較于之前的農村集體經濟已經有了重大的變化,盡管社區范圍的土地或其他資源、資產依然歸集體所有,但集體勞動模式發生了變化,按勞動所得分享收益的形式也退居其次,社區集體經濟出現了多元化發展趨勢。20世紀90年代,一些發達城市的社區出現了股份合作化改革的動向,使集體經濟原有的集體產權轉變成由社區成員持股的個體產權,從而建立起與市場經濟體制相適應的產權制度和資產營運機制。

(二) 社區集體經濟的發展

21世紀以來,中國許多城市都在探索社區集體經濟發展的新模式,如土地流轉、資產運作、服務增收以及社區股份合作公司的相繼建立,城市社區集體經濟發展走上了全面市場化道路。社區集體經濟的市場化基本符合經濟學對社區集體經濟發展的期盼,它最大程度上激活了社區經濟,帶來了居民收入的增長,但是,社區在市場經濟所產生的效率預期面前再也無法保持它原先的那種自然和諧,鄰里關系正在失去其在更簡單、更原始的社會形態中所具有的重要性,社區集體經濟的發展越來越偏離社區發展的方向。

加拿大學者布思羅伊德和戴維斯對社區經濟發展做了一項非常有趣的研究,他們將社區經濟發展視為社區、經濟、發展三個概念的機械構成,相應地,社區關系、經濟增長和結構性變化就成為社區經濟發展的三個方向[23]。從社區、經濟、發展三個視角來看待社區經濟發展,突破了將社區經濟發展單純理解成經濟增長的局限,從而為理解社區集體經濟發展提供了新思路。布思羅伊德和戴維斯的創造性思考剛好與社區集體經濟的概念闡釋相吻合,社區、集體、經濟和發展也就成為社區集體經濟發展的四個方向。

(1)社區集體經濟發展:面向社區的發展。布思羅伊德和戴維斯將社區概念理解成一種“社區關系”,一種“為了最大化集體利益而形成的關系”,他們“關心彼此的幸福并從相互合作中獲得滿足”[23],這意味著社區更是一個充滿生活氣息與人性關懷的社會共同體。不過,將社區理解成社區成員之間的“關心與共享”或社區關系,這勢必窄化了社區概念。在社會學意義上,社區概念除了“成員參與”之義外,還包括社區成員之間的信任、互幫互助并從中建立的互惠觀念、社區行動所能夠依賴的權威性資源、社區成員在面對社區事務時形成的共識機制及制度化實踐等。在這個意義上,社區集體經濟發展需要建立起面向社區的發展目標與機制。

(2)社區集體經濟發展:走向合作的發展。關于集體經濟與合作經濟的關系,長期以來有三種觀點:一種把集體經濟與合作經濟簡單等同*在國家政策用語中,集體經濟與合作經濟始終同屬一個概念,在不同場合互相替換使用,如1954年《中華人民共和國憲法》指出,合作社經濟是勞動群眾集體所有制的社會主義經濟,其后修改的1975年、1978年、1982年憲法中,也都把合作經濟稱為集體所有制經濟。,另一種認為集體經濟涵蓋合作經濟或合作經濟涵蓋集體經濟[24],還有一種認為集體經濟與合作經濟有著本質的區別[25]。根據國際合作社聯盟提出的合作社原則*1844年,世界上第一個合作社即英國羅虛代爾公平先鋒社成立并提出著名的“羅虛代爾合作原則”(共5條)。國際合作社聯盟于1966年曾提出6條原則,即自愿與開放的社員資格,民主的社員控制,社員經濟參與,自治與獨立,教育、培訓和信息,合作社之間的合作;1995年,國際合作社聯盟增加“關心社區”原則,至此,國際合作社原則增加到7條,這些原則得到各國的普遍認可,并成為國際合作社運動的指南。參見韓俊《關于農村集體經濟與合作經濟的若干理論與政策問題》,載《中國農村經濟》1998年第12期,第11-19頁。,社區集體經濟與其不符,也就很難被視為一種合作經濟。合作經濟是全球性的概念和實踐,而集體經濟是中國特有的經濟形式,社區集體經濟需要建立起走向合作的發展模式,實現合作化改造。

(3)社區集體經濟發展:保持增長的發展。經濟增長通常反映一種數量上的變化,而這種變化能夠被精確地測量。社區集體經濟作為一種中國特有的地方經濟形式,社區集體資產、資源、資金、社區集體企業等集體經濟的總量及經營性收入是測量其增長的重要指標。經濟增長能給社區居民帶來實質上生活水平的提升,因此,保持經濟增長是社區集體經濟發展的首要目標。

(4)社區集體經濟發展:經濟結構的轉型。經濟與增長相應,而發展則是一個比單純的增長更復雜的過程,它并不意味著經濟增長的數量,而是經濟的質量。布思羅伊德和戴維斯將“穩定性和可持續性”作為發展的主要目標[23]237。用發展的眼光看待社區集體經濟的發展,就是要拋棄傳統的一味追求經濟增長的做法(如對社區自然資源的消耗、對社區環境的破壞、單純的租賃經濟或資源經濟等),也要改變原有的過多依靠外部資本介入的傾向,從而促進社區集體經濟結構的轉型,保持社區集體經濟發展的穩定性和可持續性。

三、 社區集體經濟的社會嵌入: 理論框架

自20世紀90年代以來,中國城市社區集體經濟在轉型發展中,重心明顯偏向經濟增長和結構轉型,缺少對社區和合作的關注,盡管當前中國城市社區集體經濟的改革被冠以股份合作的名號,但其重心仍然在于股權改革而不是成員合作[26]。社區集體經濟發展不僅要實現經濟增長和結構轉型,更重要的是要關注社區和社會,需要建立起經濟與社會之間的平衡關系。

(一) 經濟行動的社會嵌入

經濟與社會之間的關系是新經濟社會學的核心問題,卡爾·波蘭尼首先使用嵌入概念并闡釋了經濟嵌入社會的觀點:“人類的經濟是浸沒在他們的社會關系之中的……經濟體系,從原則上說,是嵌入在社會關系之中的。”[27]48波蘭尼運用一種歷史主義的方法論證經濟行動的社會嵌入,在對人類經濟活動的歷史考察中總結出四種經濟活動原則,即互惠、再分配、家計和交換,與此相應,形成對稱、中心、自給自足和市場四種社會組織結構模式,這些原則在社會組織結構的幫助下得以制度化。波蘭尼認為,19世紀以前所有經濟體系的組織要么是互惠,要么是再分配,要么是家計,或三者之間的某種組合,而19世紀之后的經濟體系則完全遵循交換和交易的經濟原則。在他看來,基于互惠、再分配和家計之上的經濟活動嵌入社會組織結構中,而基于交換與交易之上的市場模式則“意味著要讓社會的運轉從屬于市場”[27]60,經濟行動不再嵌入社會。

延續波蘭尼的思考,美國社會學家格蘭諾維特對其嵌入理論做了實質性的推進。他在《經濟行動與社會結構:嵌入問題》中對主流經濟學中的社會化不足和社會學中的社會化過度兩種觀點進行了批評,進而提出市場中的經濟行動必定嵌入社會結構之中的觀點[28]487。進一步地,格蘭諾維特等又在《經濟生活的社會學》中提出經濟生活嵌入社會的路徑問題,將嵌入分為關系嵌入和結構嵌入[29],經濟行動主體正是通過以上兩者獲得相互之間的信任和互動,從而保證經濟行動的實現。

此后,更多學者對嵌入問題展開研究,并制定出不同類型的社會嵌入類型或分析框架。例如,祖金和多明戈將社會嵌入分為結構嵌入、文化嵌入、認知嵌入、政治嵌入四種類型[30];杰索普區分三種不同類型的社會嵌入,一是人際經濟關系的社會嵌入,二是組織間關系的制度嵌入,三是一個復雜的離心社會中功能上區分制度秩序的社會性嵌入[31];陳仕華等則更抽象地將嵌入理解成主體嵌入客體的情境模式,并提出認知嵌入、關系嵌入、結構嵌入和宏觀嵌入的嵌入路徑[32];等等。應該說,這些學者都基于各自的立場提出了極富創見性的社會嵌入框架,但他們大都以關系、結構、文化、政治等靜態的社會構成要素來看待社會嵌入,忽視了作為社會主體的人所具有的行動張力,也使社會嵌入的框架分析成為一種平面化、靜態化的分析。

英國社會學家安東尼·吉登斯拋棄了靜態的、平面化的社會要素分析,將作為社會主體的人的行動與作為規則和資源的社會結構相提并論,從而建立起行動與結構(規則與資源)之間動態的、立體化的社會構成框架[33]。經濟行動的社會嵌入預示著經濟活動主體在展開經濟行動的同時,也在進行著社會的建構,即通過社會性行動與社會結構(規則與資源)的二重化嵌入社會。在這個意義上,吉登斯分析社會構成的行動、規則與資源概念,無疑為社會嵌入的路徑分析提供了一個新思路,我們也依此將經濟行動的社會嵌入解構為行動嵌入、規則嵌入和資源嵌入。

(1)行動嵌入。行動概念有三種內在品格:一是行動的社會性,行動是以社會實踐為基礎的社會性活動,它具有社會生活實踐的內在品格。二是行動的能動性,經濟行動者在開展經濟活動時積極主動地尋求社會行動,而不是受社會行動壓迫或制約而做出社會行動反應。三是行動的連續性,行動并不是單個行為的疊加,而是行動者的經驗所給予的話語層次上的關注以及與周圍世界的關涉,行動作為主體的活動,總是不斷納入共同在場的時空關聯[33]。在行動嵌入語境下,陳仕華等[32]、祖金和多明戈[30]等提到的認知嵌入,哈利和托羅斯[34]提出的政治嵌入,付建軍等[35]提出的管理嵌入的說法,都直接或間接地與行動嵌入相關聯。根據行動概念,行動嵌入便是行動者在其經濟活動中嵌入社會行動,或是開展以社會為目的的經濟活動,從形式上看,諸如行動者之間的合作、互助、服務、參與等都是具有社會品格的行動,經濟行動者需要通過這些行動而獲得社會品質,純粹的市場活動便是一種行動“脫嵌”。

(2)規則嵌入。社會規則包括正式規則與非正式規范兩個方面,其中,正式規則關涉那些社會領域的規章、政策制度等,非正式規范則包含對道德、互惠、習慣等的共同理解。在規則嵌入語境下,祖金等的結構嵌入、文化嵌入和政治嵌入都涉及規則概念,其中,政治嵌入和部分結構嵌入涉及正式的社會政治制度框架,而文化嵌入中的共享價值觀或規范涉及非正式的制度框架[30]。杰索普更是明確提出制度嵌入的說法[31],付建軍等則以政策嵌入代替規則嵌入[35]。經濟行動的規則嵌入需要建立在互惠、信任等共享的價值規范和正式的社會規則之上,建基于純粹交換或交易原則之上的經濟行動便是一種規則“脫嵌”。

(3)資源嵌入。經濟活動依賴于特定的資源,如人力資源、生產工具、技術手段、物質能源等,主流經濟學將這些資源作為產品生產、銷售、市場交易等經濟活動的基礎,但一些社會學學者則特別注意到經濟活動與社會資源之間的依存關系,認為社會資源影響其他資源的獲取并進而影響產品的產出。社會資源中最重要的莫過于關系、網絡、社會信任等社會資本。在資源嵌入語境下,格蘭諾維特等[29]、杰索普[31]、何斯[36]等的關系嵌入、網絡嵌入其實就是資源嵌入。除此之外,社會團體、協會、互助會等社會組織也是重要的社會資源,它們對經濟活動者產生直接或間接的影響。吉登斯將社會資源分為配置性資源和權威性資源[33],其中,權威性資源也屬于社會嵌入語境下資源概念的重要部分。總的說來,經濟活動離不開社會關系與網絡、社會信任、權威、組織等社會資源,純粹的市場活動勢必會導致資源“脫嵌”。

應該承認,行動嵌入、規則嵌入和資源嵌入為解釋經濟行動的社會嵌入提供了新的思路。不過,從行動、規則和資源三個方向來建構社會嵌入,難免會失去對社會嵌入的整體把握,例如,諸多學者提到的時間嵌入、空間或地理嵌入、環境嵌入等[34,36-37],并沒有納入行動、規則與資源的三維框架;另外,很難明確行動嵌入、規則嵌入和資源嵌入各自的理論邊界,因此,經濟行動嵌入社會的三種路徑有可能陷入交錯疊加的風險。

(二) 社區集體經濟的社會嵌入

自波蘭尼提出嵌入問題以來,越來越多的學者將社會嵌入視為解釋社會問題的重要工具。中國城市社區集體經濟發展不僅涉及社區集體經濟的市場化活動,更涉及社區集體經濟在市場化活動中與社區、社會之間的關系,在這個意義上,社會嵌入視角可以被用來觀察和闡釋社區集體經濟發展。

具體來看,運用社會嵌入解釋社區集體經濟發展在兩個層面具有說服力:(1)波蘭尼運用歷史主義的筆法勾勒出人類經濟活動的歷史發展過程,意在發現人類經濟活動的內在邏輯,特別是經濟行動與社會之間的關系。波蘭尼的憂慮在于,人類落入了某種控制之中,這種控制不是來自新的動機,而是來自市場機制的緊張壓力[27]228。在當今中國,社區集體經濟發展也正經歷著市場化突進的威脅,社區不可避免地成了一個大市場,社區居民成了毫無社會關懷的“經濟人”,波蘭尼式的憂慮在中國城市社區集體經濟的市場化發展中重現。(2)社會嵌入視角在經濟與社會之間架設了一座橋梁,它不僅可以從經濟學角度觀察經濟結構的變遷或經濟活動的趨向,更可以通過各種網絡關系、個體或集體行動、社會價值規范等社會學角度透視經濟活動中潛藏的社會內容。實際上,就中國城市社區集體經濟發展而言,它不僅意味著經濟層面的增長和經濟結構的轉變,更意味著社區性的成長、社區成員合作與信任的加強、鄰里關系的改善等社區生活共同體和精神共同體的構建。

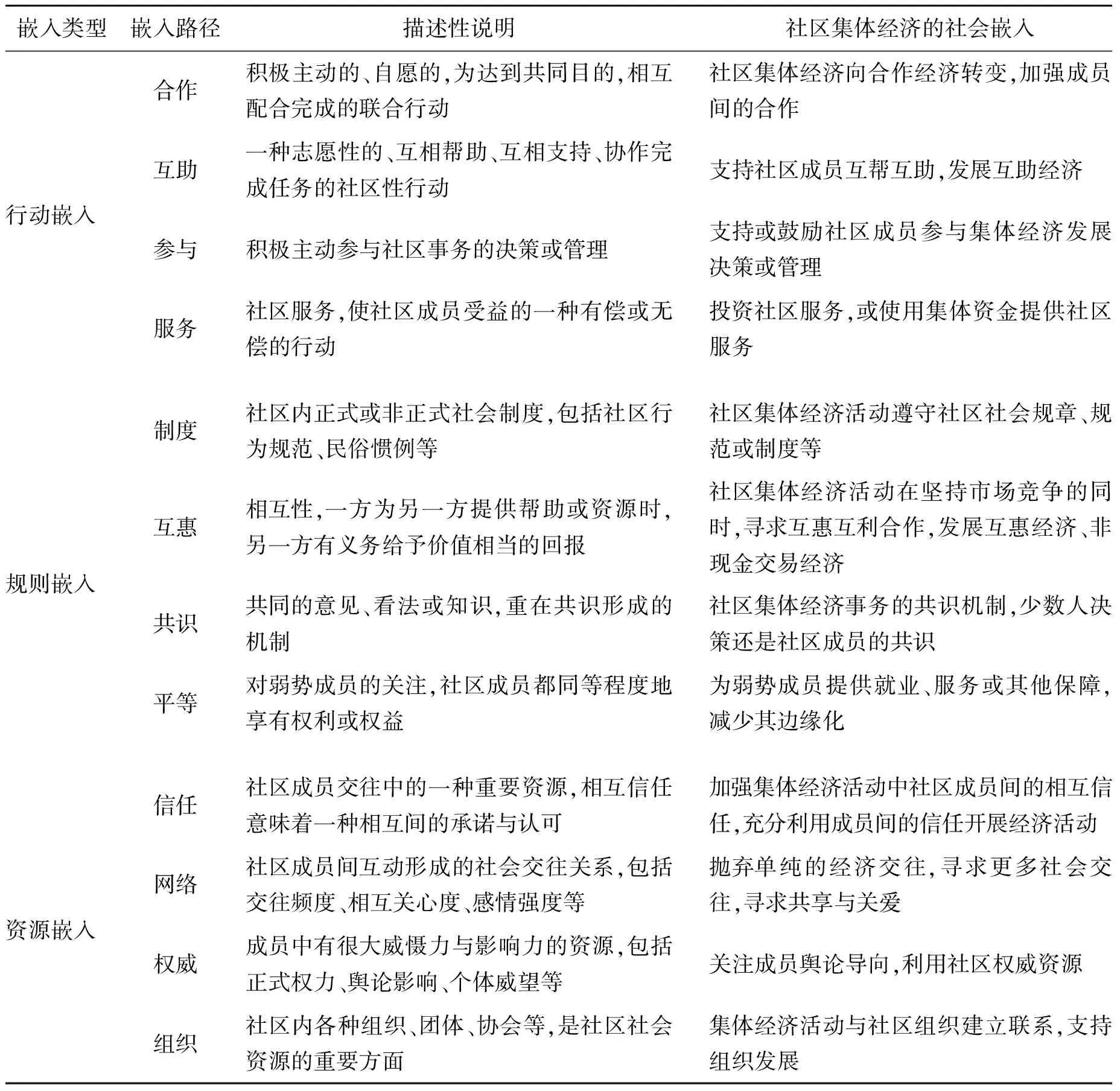

根據社會嵌入的三維框架,社區集體經濟的社會嵌入具體化為社區集體經濟的行動嵌入、規則嵌入和資源嵌入(參見表1)。

(1)社區集體經濟的行動嵌入。社區集體經濟的經濟活動需要以社區為導向,力求提升社區生活的方方面面[38]。當前中國社區集體經濟正在推進股份制改革,經濟活動的市場化導向非常明顯,社區在股份合作社的運作下儼然成為一個經濟共同體,社區的經濟活動不再受社區行政邊界的制約,當社區經濟實力不斷增長時,社區經濟活動便會向一切可以進入的經濟領域擴展,社區集體經濟在市場化發展中的經濟邊界是開放的[39]70。社區集體經濟的市場化行動勢必會使其失去社區和社會本性,偏離社區方向,出現社區集體經濟的行動脫嵌。因此,社區集體經濟活動需要采取社區策略,建立起面向社區的行動方案,促進其可持續發展[40]。根據行動嵌入的概念,社區集體經濟的行動嵌入要求建立起以合作、互助、參與、服務為導向的經濟活動。以合作為導向,社區集體經濟要向合作經濟轉變,其股份合作制改革要使合作真正落到實處,同時加強和引導社區成員間的合作;以互助為導向,鼓勵、支持社區成員間互幫互助,發展互助經濟*互助經濟是一種人們在經濟活動中互相幫助以享有共同利益的經濟形式,互助行為常見于日常生活和企業經營中。除經濟價值外,互助經濟還可帶來許多社會層面的貢獻,如團結、協作、平等、責任等,這正是社區作為生活共同體和精神共同體的內核。;以參與為導向,積極引導社區成員參與集體經濟事務的決策或管理;以服務為導向,可以投資社區服務事業或使用集體資金直接提供社區服務。簡言之,社區集體經濟活動不僅關涉市場行動,更要在市場活動中注入社區精神和社會要素。

表1 社區集體經濟的社會嵌入

(2)社區集體經濟的規則嵌入。社區集體經濟的發展需要遵循社會規則,實現社區集體經濟的規則嵌入。社區集體經濟的市場化改制使其以獨立的商品生產者或經營者的身份出現,遵循市場原則,通過契約來建立新的經濟關系,這種經濟關系以股份合作公司為中心,與其他市場主體建立平等競爭和合作的關系。在市場規則面前,經濟利益最大化成為社區政府(股份合作公司)的最佳選擇,保持社區社會良性運轉的社會規范便顯得黯然失色,社區集體經濟發展不可避免地出現了規則脫嵌。根據規則嵌入的概念,社區集體經濟的規則嵌入要求其在行動中遵循正式或非正式的社會制度、互惠規范、共識機制及平等原則等社會規則。波蘭尼早就看到互惠規范在經濟活動中重要價值,他說,大多數經濟行為都處于互惠的鏈條上,從長期看,這種互惠是平衡的,在經濟交易中不遵從互惠準則的人很快會被拋棄在經濟和社會的秩序之外[27]277。美國學者查里斯·沃倫也看到了發展共識機制對社區經濟發展的影響,社區共識機制緩和了沖突關系,促進了制度協調,提升了經濟活動績效[41]。如此看來,市場活動在遵守市場交換原則的同時,更要注意社會規則的制約與影響,社區集體經濟的規則嵌入就要求其在市場化改制中遵從社區社會規則。具體來說,社區集體經濟活動在堅持市場競爭的同時,尋求互惠互利合作,發展互惠經濟或非現金交換經濟。在社區重大經濟事務的決策和管理問題上,發展共識機制,形成民主決策和民主管理的氛圍。更重要的是,社區集體經濟要為社區無業人員、鰥寡老人等提供就業、服務或其他社會保障,減少其邊緣化。

(3)社區集體經濟的資源嵌入。社區集體經濟活動依賴于特定的社會資源,根據資源嵌入的概念,社區集體經濟的資源嵌入表現為對信任、網絡、權威、組織等社會資源的依托,社區集體經濟活動要充分利用社會資源,實現社區集體經濟的資源嵌入。具體來看,社區集體經濟活動要以社區成員間的相互信任為基礎,尋求更多的社會交往,使社區集體經濟活動具有更多人情味、更多社會關愛。另外,社區集體經濟活動的開展需要關注輿論導向,利用社區權威資源,支持社區社會組織的發展,建立與社區社會組織之間的聯系。

總體上看,社區集體經濟發展是觀察中國城市經濟與社會變遷的重要側面,是社區集體經濟活動與社會相互嵌入的結果。社區集體經濟的發展離不開市場化導向的股份合作制改革,更離不開社區社會行動、社會規則和社會資源的全面嵌入。

四、 社區集體經濟的社會脫嵌: 經驗證據

社區集體經濟嵌入社會,對社區集體經濟的良性發展至關重要。本文選擇浙江省杭州市高沙社區集體經濟市場化改革案例作為經驗證據來觀察和闡釋中國城市社區集體經濟市場化發展過程中的社會嵌入問題。

選擇高沙社區作為典型案例有如下三點考慮:一是社區類型。高沙社區地處杭州市東部郊區,2002年撤村建居前屬下沙鎮管轄,屬于典型的農村村落布局,但近十年來,高沙社區發展迅速,已經從一個傳統的農村村落向城市社區轉變,中國學者將這種類型的社區稱為“農村新型社區”。這是當前中國城市化的樣板,也是中國城市社區集體經濟股份制改革的重點,因此,選擇高沙社區具有典型意義。二是社區集體經濟類型。高沙社區自撤村建居以來著力發展社區集體經濟,已經形成樓盤開發與出租、社區企業、農貿市場、集體資金投資入股置業等多種形式,其多樣化的集體經濟形式有利于反映社區集體經濟市場化背后的社會問題。三是社區集體經濟的市場化。高沙社區近些年來一直推進社區集體經濟的市場化,不僅量化社區集體資產、下放股權,而且利用社區集體資金發展社區企業、投資實業,采取市場化模式進行經營管理。基于以上考慮,高沙社區可以作為中國城市社區集體經濟市場化發展的典型案例。

(一) 案例: 高沙社區集體經濟的市場化

高沙社區地處杭州市下沙經濟開發區中心,總面積為0.35平方公里,于2002年5月撤村建居,改為高沙社區。截至2014年8月,社區共有居民小組6個,社區總人數2 080人,其中在冊1 675人,不在冊405人,居民住戶336戶,外來人口12 000余人。社區兩委會班子充分利用較好的地理優勢,加快城市化建設步伐,積極發展社區經濟,先后建設五期工程,建筑面積21萬平方米,投入資金2.8億元,收回長期租住資金1.9億元。社區組建社區物業、保潔和花卉園林三家公司,以保潔公司為例,不僅保障了社區的環境衛生,還承包了社區附近大學城內的部分保潔工作,既解決了社區的勞動力安置問題,又給社區增加了經濟收益。另外,為了方便居民的日常生活,社區通過招商引資的方式設立高沙農貿市場和“流動夜市街”,僅前者的年攤位租金收益就有300余萬元,凈利潤約130萬元。根據高沙社區集體資產評估報告,高沙社區現共有集體資產總額40 084.72萬元,總負債6 033.76萬元,凈資產34 050.96萬元,其中經營性資產28 021.68萬元,資源性資產3 606.47萬元,公益性資產2 422.81萬元*高沙社區集體經濟股份制改革的關鍵步驟就是清核集體資產,社區居委會聘請浙江天匯資產評估有限公司對社區集體資產進行整體評估,于2014年3月完成杭州下沙街道高沙社區經濟聯合社資產評估報告。。

從市場化的角度看,高沙社區在成立社區股份合作公司之前,早就已經將集體資產推向市場。2004年,高沙社區組建高沙社區經濟聯合社,這是由社區居委會單獨出資組建的集體企業,其管理和經營范圍為社區集體資產。其后,高沙社區經濟聯合社開展長期股權投資,共投資5家公司(類公司),即杭州經濟開發區高教園林花卉工程有限公司、杭州經濟開發區高教保潔工程有限公司、杭州文盛物業管理有限公司、杭州經濟技術開發區市場協會、杭州榮輝置業有限公司。其中,杭州榮輝置業有限公司系高沙社區經濟聯合社與杭州茂瑞投資有限公司于2012年共同出資組建,高沙社區經濟聯合社占股51%,注冊資金1 600萬,公司總資產5億多元,流動資金2億多元,先后在下沙、高沙開發多個樓盤,取得了良好的經濟效益。

在社區集體資產初步市場化的基礎上,高沙社區進行了大刀闊斧的社區股份合作化改革*高沙社區股份制改革自2013年4月始到2015年5月結束,歷時兩年,經歷了三個階段:第一階段是組織發動;第二階段是資產評估與股權量化,根據社區人口和集體資產,股權設置為人口股50%、家庭股30%、農齡股20%,社區股份制改革以經營性資產作為量化基數;第三階段是組織實施,召開高沙社區經濟股份合作社成立大會,擬訂《高沙股份經濟合作社章程》,社區集體經濟按照股份合作的模式運行。。從積極的意義上看,高沙社區股份合作化改革受到三重推力的作用:一是農民市民化的要求。撤村建居后,原高沙村村民開始向城市居民轉變,但在這種社會身份轉變過程中面臨著“賦權不足與身份缺損、新老市民互動不良、農民認同條件三方面的限制”[42],進行股份制改革就是為了使農民逐漸享有城市居民同等待遇。二是地方政府政策的推動。20世紀90年代以來,杭州市及江干區政府連續下發有關社區集體經濟(資產)股份合作化改革的政策文件,直接推動了高沙社區集體經濟股份合作制改革。三是社區經濟發展的推動。原高沙村以種植經濟作物為主,到2009年,社區居民不再與土地發生聯系,也不再依賴于原有社區經濟發展模式,社區資產的責任主體也發生了變化,而股份合作化改革能進一步明晰集體資產的產權主體,推動社區經濟發展。

高沙社區股份合作化改革使社區集體經濟產權明晰,同時改革現有管理體制和經營模式,使社區集體經濟向更加市場化的方向邁進。高沙社區股份經濟合作社具有以下明顯特征:(1)從產權、所有權上看,股份制改革堅持明晰產權、所有權不變的原則,集體資產的所有權仍屬股份經濟合作社集體所有。社區資產永遠是集體的,通過量化分配給居民,居民成為社區的股東,并依據股份參與年終分配。(2)從管理體制上看,建立“三會四權”機制,“三會”即股東代表大會、董事會和監事會,“四權”即所有權、決策權、經營權和監督權。(3)從董事會人選來看,董事會的董事長和副董事長分別由社區書記和社區主任擔任,說明社區股份經濟合作社和社區居委會沒有分開,實行“兩塊牌子、一套班子”的管理體制。

更重要的特征在于高沙社區股份經濟合作社完全按照企業模式運作。根據《高沙股份經濟合作社章程》,經合社的宗旨為發展經濟、鞏固基業,確保資產保值和增值,努力創造企業利潤,為股東贏得紅利。其中第四十四條明確規定,董事會應以效益為中心,以資產的保值增值為目標,加強對社區集體資產的經營管理,可采取獨立經營、股份合作、租賃、拍賣、兼并等辦法,盤活資產,確保資產保值增值。因此,社區股份合作社就是一個企業、一個公司(社區會議記錄,2015年1月8日)。在與社區主任的訪談中,他多次表露出經合社企業化運作的設想,“三大產業都可以發展,如果有好的經營項目,還可以擴大新的股份,也可以突破地域、戶口界限,實行更大規模的合作,甚至投資金融領域。”實際上,經合社自成立后繼續開展股權投資與市場開發,例如,分別占股25%與杭州奧泰投資有限公司和杭州公望實業有限公司合作開發項目,與浙江博風集團有限公司合作開發民族名品城,加大投資經營保潔公司和花卉園林公司等。

但是,社區股份經濟合作社作為一種經營社區集體資產(資金)的經濟實體,不同于一般意義上的市場主體,它既需要通過經濟活動實現集體資產的保值增值,又需要兼顧社區發展,特別是對社區社會公共問題的關注。社區政府早就意識到,股份經濟合作社除了加強資產經營管理,還要把社區內的文化、教育、衛生、環保、公益福利等各項事業建設好,股份經濟合作社的收益要有一部分用于社區以及公共設施建設,促進社會的文明與進步(社區會議記錄,2015年1月8日)。實際上,高沙社區集體資產分為經營性資產、資源性資產和公益性資產三類,其中,只有經營性資產參與股份量化,但資源性資產可以參與市場投資,其收益被用于開支社區公共事務或社區居民福利,也由此形成大量的公益性資產。高沙社區集體資產評估報告顯示,公益性資產主要涉及社區安保(如小區監控系統、護衛隊配備)、社區環衛(如垃圾搬運車、農貿市場用洗地機、公共廁所)、老年服務(如老年公寓、老年活動室)等。另外,社區政府還拿出資金支付社區居民的養老保險、醫療保險補貼等,提供多種社區福利。從資金流向上看,相當數量的社區集體資金被用于解決社區公共問題包括提升社區居民的社會福利,因此可以說,高沙社區股份合作經濟實現了一定程度的社會嵌入。

(二) 討論: 社區集體經濟的社會脫嵌

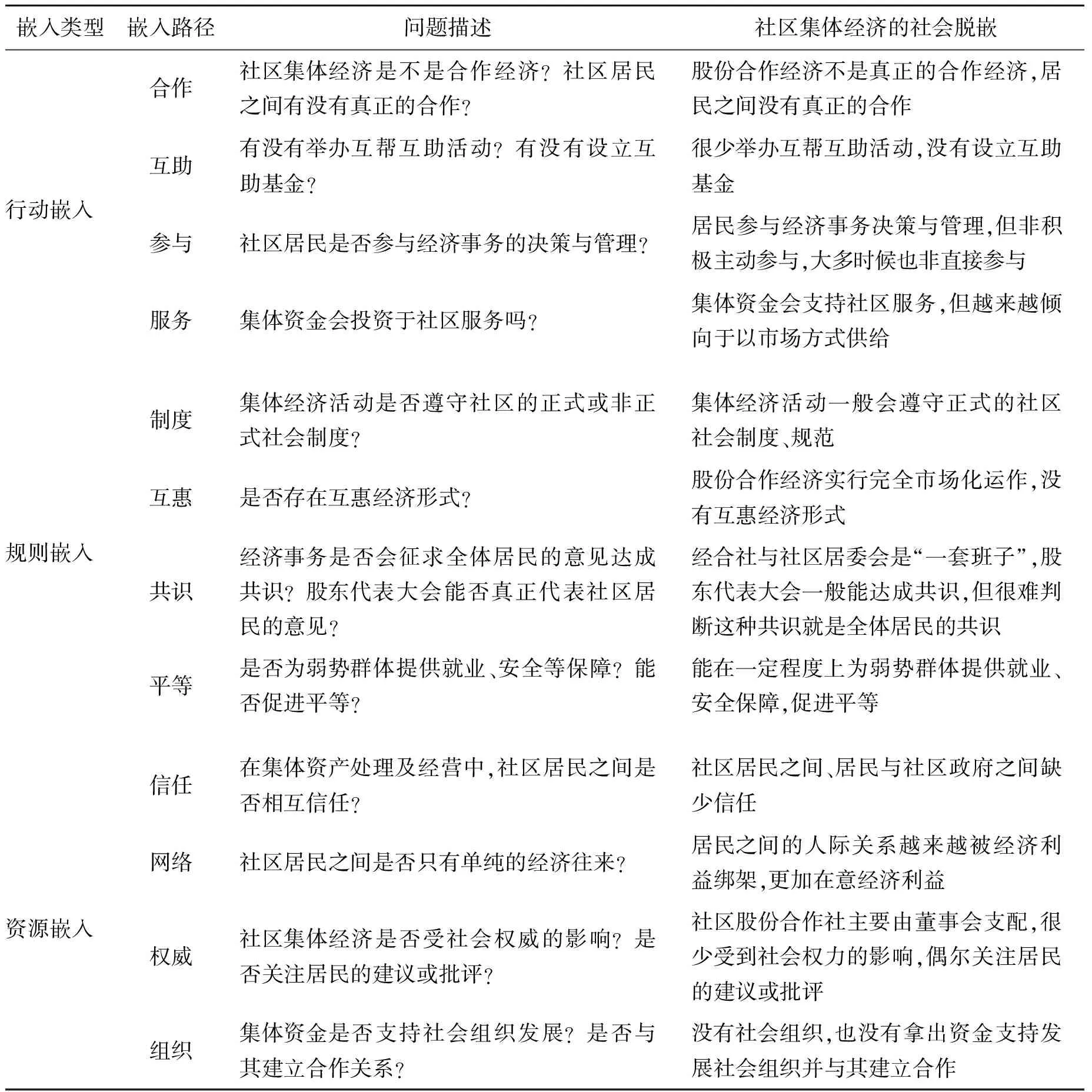

高沙社區的經驗表明,通過股份合作制改革城市社區集體經濟的產權制度和分配制度,一方面使社區集體資產具備更為合法的資格參與市場開拓,在實際上改變了集體資產的市場生態;另一方面也保護了社區居民的合法權益,提高了居民的社區福利。但也應該看到,現在社區居民談論得更多的是年終分紅、工資福利,社區領導談論得最多的也是樓盤開發、項目合作等,社區集體經濟在不斷市場化的過程中慢慢偏離了社區生活共同體和精神共同體的軌道,面臨著社會脫嵌的危險(詳見表2)。

(1)社區集體經濟的行動脫嵌。撤村建居以來,高沙社區集體經濟就一直在以投資入股置業、項目合作開發等市場化的方式拓展,社區股份經濟合作社成立后,就以更加明確的市場化方式開展活動,因此缺乏合作、互助、參與和服務四種社會化行動。從合作行動上看,高沙社區股份合作社的董事會成員對股份合作社中的合作之義不甚明了,根本不能解釋集體經濟與合作經濟之間的區別;社區居民對此也知之甚少,只知道年終從集體資產的贏利中分紅,根本不知道相互之間有過任何合作。從互助行動上看,社區股份合作社參與市場競爭的關注點在于贏利,而對于發展社區居民之間的“非現金的互助經濟”[43]則顯得力不從心*西方社區經濟發展研究非常重視這種非現金的互助經濟及其他非正式經濟,牛津大學學者喬納森·喬謝力將非正式經濟視為后工業社會的主要經濟形式,參見Gershuny J.,″The Informal Economy: Its Role in Post-industrial Society,″ Futures, Vol.11, No.1(1979), pp.3-15。。據觀察,社區范圍內很少舉辦互幫互助活動,也沒有設立互助會、互助基金,更沒有出現互助經濟的形式。從參與行動上看,社區集體經濟的股份制改革過程不同程度地吸納了社區居民,當向社區主任求證居民參與事宜時,他非常肯定公民參與的價值,但同時也看到社區居民參與有兩種消極傾向:一是居民參與缺乏主動性;二是社區居民多數情況下并非直接參與,而是通過股東代表大會間接參與。從服務行動上看,社區政府利用集體資金提供多種形式的社區服務或福利,但現在越來越傾向于采取市場化的方式供給。

(2)社區集體經濟的規則脫嵌。社區股份經濟合作社作為一個經濟實體,在參與市場競爭時須遵守市場規則,同時也要遵守或運用社會規則。對那些正式的社會制度或規范,高沙社區股份經濟合作社一般都能遵守,而對那些非正式規范,則不同程度地有所削弱。就互惠規范而言,如果社區集體經濟的發展只專注市場開發,而忽視作為一種非正式制度的互惠經濟,則會偏離社區發展的方向。根據訪談和觀察,高沙社區股份經濟合作社完全按照市場機制進行運作,忽視了互惠經濟形式。更引人深思的是,社區領導將互惠經濟形式完全排除在社區集體經濟之外,他們認為,現在高沙社區集體經濟走的是市場化道路,遵循的是市場競爭原則。就共識機制而言,在有關集體經濟發展的重大事務上一般都能達成共識,據社區檔案記載,股份制改革過程中股東代表大會投票表決多數都是全票通過,但很難判斷這種全票通過就是全體居民的共識。并且,對一些社區社會公共事務,基本沒有形成像經濟事務那樣的共識機制,社區成員很大程度上被排除于社會公共決策之外。就平等原則而言,社區股份合作經濟從形式上將社區居民看成一個平等的合作主體,其經濟收益也能按照相應股份進行平等分配,據社區主任介紹,保潔公司、花卉公司和物業公司等社區企業為社區無業人員提供了100多個就業崗位,一定程度上為社區居民提供了平等就業的機會。

表2 社區集體經濟的社會脫嵌

注: 社區集體經濟社會嵌入問題的判斷來自社區觀察、訪談記錄、社區檔案等。

(3)社區集體經濟的資源脫嵌。自撤村建居以來,高沙社區集體經濟向更加市場化的方向發展,社區集體經濟活動更多地依賴市場資源,越來越脫離社會資源的支持。從信任角度看,信任是一種重要的社會資源,能對社區集體經濟的市場活動產生正向的影響[44]。但從高沙社區的情況來看,隨著集體經濟實力的不斷壯大,社區居民之間缺乏信任,例如,高沙農貿市場時常會出現短斤少兩或其他欺詐行為,嚴重影響人們之間的信任關系。社區居民對社區居委會也缺乏足夠的信任,社區股份制改革將產權下放到居民個人,有利于保護居民的合法權益,但在改革過程中仍然遇到相當的阻力。從關系網絡角度看,有一種傾向越來越明顯,那就是社區居民之間的人際關系網絡逐漸被經濟利益綁架,社區居民更加在意經濟收益。同樣,社區集體經濟的市場活動也越來越脫離對社區人際關系網絡的依賴,而與其他市場主體一起參與市場競爭。從權威角度看,社區股份經濟合作社主要由董事會支配,而董事會成員由社區居委會負責人兼任,社區政治權威直接決定集體資產的投資方向,而社會力量對集體資產的市場化運行影響甚少。從組織角度看,高沙社區沒有社會組織,社區也沒有拿出集體資金發展社會組織的意向,更沒有看到社區社會組織對社區集體經濟發展的價值,組織資源在社區集體經濟發展中完全缺位。

五、 結 語

倡導社區集體經濟發展特別是社區集體經濟向股份合作制方向發展,是中國政府制定的一項重要政策動議。從目前來看,這項動議適應了社區經濟發展的要求,促進了社區發展,但也應看到,在政策推行過程中將社區集體經濟的發展置于全面市場化的軌道,會使社區集體經濟的發展不可避免地面臨兩大風險:一是市場風險。社區集體資產是全體社區居民的資產,將其完全納入市場框架,也就是將其置于市場優勝劣汰的危險之中,一旦經營失利,社區集體資產將面臨重大損失,社區居民的利益也將無法保證。二是社會風險。在社區集體資產的市場化經營中,社區成為市場活動展開的場所和空域,社區生活共同體和精神共同體的本義被遮蔽了,社區集體經濟的發展出現了不同程度的社會脫嵌。對于市場風險,社區集體經濟活動主體在參與市場競爭時都會選擇不同的方式進行規避;而社會風險則更為隱蔽、更具破壞力,從現有觀察來看,社區集體經濟市場化可能導致的社會風險并沒有引起中國地方政府應有的關注與重視。這就需要地方政府通過政策干預來糾正社區集體經濟發展的方向,抵御社會風險,如此,社區集體經濟才能獲得良性的、長足的發展,社區居民才能在這種市場化改制中免于市場的宰制。

[參 考 文 獻]

[1] 王紅梅: 《推動社區股份公司轉型發展》,《深圳商報》2015年5月29日,第B03版。[Wang Hongmei,″Promoting the Transformation and Development of Community Joint-stock Companies,″ShenzhenEconomicDaily, 2015-05-29, p.B03.]

[2] 葉海英: 《農村社區股份合作社的寧波樣本》,2014年2月13日, http://nb.people.com.cn/n/2014/0213/c206131-20564703.html, 2017年7月19日。[Ye Haiying,″Ningbo Sample of Community Stock Cooperatives, 2014-02-13, http://nb.people.com.cn/n/2014/0213/c206131-20564703.html, 2017-07-19.]

[3] 陸曉華: 《蘇州新建社區股份合作社 取消“集體股”》,《蘇州日報》2015年4月8日,第A2版。[Lu Xiaohua,″Removing Collective Stock in Community Stock Cooperatives of Suzhou,″SuzhouDaily, 2015-04-08, p.A2.]

[4] 江立: 《發展鞏固社區集體經濟要走新路》,《南方農村》1994年第2期,第38-39頁。[Jiang Li,″Developing and Strengthening Community Collective Economy through a New Path,″SouthChinaRuralArea, No.2(1994), pp.38-39.]

[5] 徐元明: 《社區股份合作:農村集體經濟新的實現形式》,《中國集體經濟》2005年第4期,第37-39頁。[Xu Yuanming,″Community Stock Cooperatives as a New Form of Rural Collective Economy,″ChinaCollectiveEconomy, No.4(2005), pp.37-39.]

[6] 鐘偉: 《村民變股民 幸福日子節節高》,《德州日報》2014年9月1日,第B1版。[Zhong Wei,″Villagers Become Investors and Their Lives Become Better and Better,″Dezhoudaily, 2014-09-01, p.B1.]

[7] 李萍: 《創造社區集體經濟轉型發展新經驗》,《深圳特區報》2014年3月24日,第A4版。[Li Ping,″Creating New Experiences in the Transformation and Development of Community Collective Economy,″ShenzhenSpecialZoneDaily, 2014-03-24, p.A4.]

[8] 陳品嵩: 《把現代企業制度引入農村社區集體經濟》,《農民日報》2003年4月5日,第3版。[Chen Pinsong,″Drawing Modern Enterprise System into Rural Community Collective Economy,″Farmers’Daily, 2003-04-05, p.3.]

[9] 肖意: 《建立現代企業制度 服務社區經濟轉型》,《深圳特區報》2014年4月26日,第A01版。[Xiao Yi,″Advancing Community Economy Transformation by Building Modern Enterprise System,″ShenzhenSpecialZoneDaily, 2014-04-26, p.A01.]

[10] 李桂模: 《轉制社區股份合作企業公司化改造的路徑選擇——以廣州市“城中村”改制為視角》,《法治論壇》2009年第4期,第260-274頁。[Li Guimo,″Path Choice of Corporatization Reform of Community Stock Cooperatives in Transformed Community: As a Case of Guangzhou,″NomocracyForum, No.4(2009), pp.260-274.]

[11] 楊麗萍: 《從集體企業向現代企業華麗轉身:深圳65家股份合作公司進行改革試點》,《深圳特區報》2014年3月24日,第A04版。[Yang Liping,″From Collective Enterprise to Modern Enterprise: Reform of 65 Stock Cooperatives in Shenzhen,″ShenzhenSpecialZoneDaily, 2014-03-24, p.A04.]

[12] 郎曉波: 《論城市化進程中農村集體經濟改制的社區整合意義——基于對浙江省F村股份經濟合作社的實證調查》,《農業經濟問題》2009年第5期,第72-77頁。[Lang Xiaobo,″Community Integration of Rural Collective Economic Restructuring in the Process of Urbanization: As a Case of Village F Stock Cooperatives in Zhejiang,″IssuesinAgriculturalEconomy, No.5(2009), pp.72-77.]

[13] 藍宇蘊: 《非農化村莊經濟問題的社會學思考》,《云南社會科學》2001年第6期,第34-37頁。[Lan Yuyun,″Sociological Thinking on the Economic Problem of Non-agricultural Villages,″SocialSciencesinYunnan, No.6(2001), pp.34-37.]

[14] 郭瑞坤、林佩璇: 《社區產業發展影響因素研究:基于社會資本視角的分析》,《公共管理研究》2007年第5卷,第231-256頁。[Guo Ruikun & Lin Peixuan,″Study on the Influencing Factors of Community Industry Development: From the Perspective of Social Capital,″PublicManagementResearch, Vol.5(2007), pp.231-256.]

[15] 劉世定: 《鄉鎮企業發展中對非正式社會關系資源的利用》,《改革》1995年第2期,第62-68頁。[Liu Shiding,″The Utilization of Informal Social Relations Resources in the Development of Township Enterprises,″Reform, No.2(1995), pp.62-68.]

[16] 折曉葉、陳嬰嬰: 《超級村莊的基本特征及中間形態》,《社會學研究》1997年第6期,第35-43頁。[Zhe Xiaoye & Chen Yingying,″The Basic Features and Middle Form of Super Village,″SociologicalStudies, No.6(1997), pp.35-43.]

[17] 劉世定: 《危機傳導的社會機制》,《社會學研究》2009年第2期,第27-38頁。[Liu Shiding,″The Social Mechanism of Crisis Transmission,″SociologicalStudies, No.2(2009), pp.27-38.]

[18] 折曉葉、陳嬰嬰: 《資本怎樣運作——對“改制”中資本能動性的社會學分析》,《中國社會科學》2004年第4期,第147-160頁。[Zhe Xiaoye & Chen Yingying,″How Does Capital Operate: Sociological Analysis of Capital Activity in the Reform,″SocialSciencesinChina, No.4(2004), pp.147-160.]

[19] 劉世定: 《嵌入性與關系合同》,《社會學研究》1999年第4期,第75-88頁。[Liu Shiding,″Embeddedness and Relational Contracts,″SociologicalStudies, No.4(1999), pp.75-88.]

[20] 翟新花、趙宇霞: 《新型農村集體經濟中的農民發展》,《理論探討》2012年第4期,第73-76頁。[Zhai Xinhua & Zhao Yuxia,″Farmer Development in the New Rural Collective Economy,″TheoreticalInvestigation, No.4(2012), pp.73-76.]

[21] 王景新等: 《集體經濟村莊》,《開放時代》2015年第1期,第11-73頁。[Wang Jingxin et al.,″Collective Economy Village,″OpenTimes, No.1(2015), pp.11-73.]

[22] 楊勇、趙宇霞: 《新農村建設視域下農村集體經濟助推農民發展理路研究》,《貴州社會科學》2013年第12期,第66-70頁。[Yang Yong & Zhao Yuxia,″Study on Rural Collective Economy Boosting Farmers Development under New Rural Construction,″SocialScienceinGuizhou, No.12(2013), pp.66-70.]

[23] Boothroyd P. & Davis H.C.,″Community Economic Development: Three Approaches,″JournalofPlanningEducationandResearch, Vol.12, No.3(1993), pp.230-240.

[24] 孫國貴: 《農村集體經濟發展需要理論和實踐創新》,《江蘇農村經濟》2015年第5期,第40-42頁。[Sun Guogui,″The Development of Rural Collective Economy Needs Theoretical and Practical Innovation,″JiangsuRuralEconomy, No.5(2015), pp.40-42.]

[25] 韓俊: 《關于農村集體經濟與合作經濟的若干理論與政策問題》,《中國農村經濟》1998年第12期,第11-19頁。[Han Jun,″On Some Theoretical and Policy Issues of Rural Collective Economy and Cooperative Economy,″ChineseRuralEconomy, No.12(1998), pp.11-19.]

[26] 鄭有貴: 《村社區性集體經濟組織是否冠名合作社——以福建省仙游縣村經濟合作社為例》,《管理世界》2003年第5期,第96-100頁。[Zhen Yougui,″Is Community Collective Economic Organization Named Cooperative: As a Case of Village Economic Cooperatives in Xianyou County of Fujian Province,″ManagementWorld, No.5(2003), pp.96-100.]

[27] Polanyi K.,TheGreatTransformation, Boston: Beacon Press, 2001.

[28] Granovetter M.,″Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness,″AmericanJournalofSociology, Vol.91, No.3(1985), pp.481-510.

[29] Granovetter M. & Swedberg R.,TheSociologyofEconomicLife, Boulder: Westview, 1992.

[30] Zukin S. & DiMaggio P.,StructuresofCapital:TheSocialOrganizationoftheEconomy, New York: Cambridge University Press, 1990.

[31] Jessop B.,″Regulationist and Autopoieticist Reflections on Polanyi’s Account of Market Economies and the Market Society,″NewPoliticalEconomy, Vol.6, No.2(2001), pp.213-232.

[32] 陳仕華、李維安: 《公司治理的社會嵌入性:理論框架與嵌入機制》,《中國工業經濟》2011年第6期,第99-108頁。[Chen Shihua & Li Wei’an,″Social Embeddedness of Corporate Governance: Theoretical Framework and Embedded Mechanism,″ChinaIndustrialEconomics, No.6(2011), pp.99-108.]

[33] [英]安東尼·吉登斯: 《社會的構成》,李康、李猛譯,北京:生活·讀書·新知三聯書店,1998年。[Giddens A.,TheConstitutionofSociety, trans. by Li Kang & Li Meng, Beijing: SDX Joint Publishing Company, 1998.]

[34] Halinen A. & Tornroos J.,″The Role of Embeddedness in the Evolution of Business Networks,″ScandinavianJournalManagement, Vol.14, No.3(1998), pp.187-205.

[35] 付建軍、高奇琦: 《政府職能轉型與社會組織培育: 政治嵌入與個案經驗的雙重路徑》,《理論與現代化》2012年第2 期,第108-114頁。[Fu Jianjun & Gao Qiqi,″Transformation of Government Functions and Cultivation of Social Organizations: Political Embeddedness and Case Experience,″TheoryandModernization, No.2(2012), pp.108-114.]

[36] Hess M.,″′Spatial′ Relationships? Towards a Reonceptualization of Embeddedness,″ProgressinHumanGeography, Vol.28, No.2(2004), pp.165-186.

[37] Hagedoorn J.,″Understanding the Cross-level Embeddedness of Interfirm Partnership Formation,″AcademyofManagementReview, Vol.31, No.3(2006), pp.670-680.

[38] Handy J.W.,″Community Economic Development: Some Critical Issues,″TheReviewofBlackPoliticalEconomy, Vol.21, No.3(1993), pp.41-64.

[39] 折曉葉: 《村莊邊界的多元化——經濟邊界開放與社會邊界封閉的沖突與共生》,《中國社會科學》1996年第3期,第66-78頁。[Zhe Xiaoye,″Diversity of Village Boundaries: The Conflict and Symbiosis of the Opening of Economic Boundary and the Closure of Social Boundary,″SocialSciencesinChina, No.3(1996), pp.66-78.]

[40] Gardner J. & Roseland M.,″Acting Locally: Community Strategies for Equitable Sustainable Development,″Alternatives, Vol.16, No.3(1989), pp.36-48.

[41] Charles J.W.,″Consensus Mechanisms and Community Economic Development: The Buffalo Experience,″JournalofEconomicIssues, Vol.21, No.2(1987), pp.763-774.

[42] 毛丹: 《賦權、互動與認同:角色視角中的城郊農民市民化問題》,《社會學研究》2009年第4期,第28-60頁。[Mao Dan,″Empowerment, Interaction and Identity: Suburban Farmers’ Urbanization under the Perspective of Role Theory,″SociologicalStudies, No.4(2009), pp.28-60.]

[43] Gershuny J.,″The Informal Economy: Its Role in Post-industrial Society,″Futures, Vol.11, No.1(1979), pp.3-15.

[44] Mariola M. J.,″Farmers, Trust, and the Market Solution to Water Pollution: The Role of Social Embeddedness in Water Quality Trading,″JournalofRuralStudies, Vol.28, No.4(2012), pp.577-589.