產業集聚視角下高技術產業發展對區域經濟增長的貢獻研究

趙玉林 (博士生導師),馬照寧

一、引言

發展高技術產業是我國實施科教興國戰略、提高自主創新能力的重要舉措,也是我國應對經濟全球化挑戰和機遇、增強國際競爭力的重要突破口之一。近十年來,在產業結構戰略性調整和經濟發展方式轉變的大背景下,各國及各地區積極推進高技術產業的快速發展和傳統產業的技術改造。高技術產業主營業務收入持續穩步增長,出口額與專利數量顯著增多。作為高技術產業集聚發展的重要載體,國家高新區如同創新進步的“火炬”,引領著國家和地方經濟的發展。至2018年3月,全國獲得國務院批準的國家級高新區總數已達168家。湖北省也緊抓時代機遇,加速推進高技術產業集聚發展,至今已擁有12個國家級高新區和15個省級高新區。2016年,湖北省高新技術產業實現增加值5574.54億元,較上年增長13.9%。2017年上半年,全省高新技術產業實現增加值2699.16億元,較上年同期提高0.9%。涵蓋武漢、襄陽和宜昌三個片區的中國(湖北)自由貿易試驗區于2017年4月1日正式掛牌成立,以建設一批戰略性新興產業和高技術產業基地的方式擴大對外開放,增強國際競爭力。

產業集聚的經濟增長效應自20世紀初以來一直備受關注。Marshall[1]從相同產業企業間集聚的外部性角度剖析了產業集聚所產生的經濟增長效應,主要強調了中間產品投入、知識技術溢出與勞動力市場共享三股重要力量。Jacobs等[2]研究了不同產業企業間集聚產生外部性,強調知識外溢來自同一區位不同產業企業所產生的外部性,行業間的差異和互補加快了新技術、新思想在企業間的傳遞。Por?ter[3]將競爭優勢與經濟地理結合起來,提出了產業集聚區的概念,認為相關產業企業在地理上的集中產生了生產要素、需求條件、相關支撐產業及企業戰略和同業競爭的協同效應,形成了產業競爭優勢與區域競爭優勢。克魯格曼[4]于1995年提出“中心—外圍”模型,創立了新經濟地理學,在規模報酬遞增、運輸成本和不完全競爭三個假設的基礎上,提出產業集聚形成的市場擴大效應、價格指數效應。企業會選擇在節約費用的地方集聚發展,產業集聚帶來的外部性與經濟增長產生循環累積的互動效應,這也支持了薩繆達爾的循環因果積累理論[5][6]。然而在這種不斷循環與積累的過程中,由于眾多的企業或者要素在既定空間逐漸形成市場競爭效應,因此區域內會產生一種反向產業集聚的擴散力[7][8][9][10][11]。因此,從長期來看,集聚力與擴散力的大小關系是決定產業集聚還是擴散的重要因素。Philippe、Gianmarco[12]研究還發現,即使沒有技術溢出,集聚也可以通過節約交易費用、降低創新成本等促進增長。Egger等[13]把知識資本和跨國企業引入新經濟地理模型,發現產業集聚與經濟增長的作用關系還表現在勞動要素上,熟練勞動力比非熟練勞動力相對于集聚的影響更為敏感。

有關產業集聚對區域經濟增長的影響的經驗分析較多,但研究結論一直存在分歧。Segal[14]、Moomaw[15]發現產業集聚與經濟增長之間存在正向線性關系,強調規模經濟、范圍經濟、知識技術與勞動力溢出等的作用。江如貴、盧文漢[16]通過建立具有中間品生產部門的新經濟地理學模型,考慮自由流動勞動力研發投入要素,并運用內生增長理論,發現產業集聚與區域經濟增長之間存在正相關關系,并認為中心區域勞動者總是偏愛產業集聚,且在某種情況下,產業集聚也會給外圍區域的不可流動勞動者帶來好處。Combes[17]、Brulhart和Sbergami[18]、陳立泰和張祖妞[19]認為產業集聚與經濟增長之間并沒有顯著聯系,甚至會阻礙其提高。Futagami和Ohkusa[20]、Brulhart 和 Sbergami[21]、孫慧等[22]、謝子遠[23]還發現產業集聚與經濟增長之間存在倒U型的曲線關系,“集聚效應”與“擁塞效應”之間存在著相互作用的平衡點,過度集聚會使競爭和擁擠等負面效應更加凸顯。Brulhart、Sbergami[21]認為在人均年收入突破10000美元的臨界值后,集聚將會對經濟增長產生明顯負向影響,抑制集聚也會帶來高昂的政策成本。

綜上所述,產業集聚在一定規模內會產生人力資本流動、知識技術溢出、基礎建設共享、勞動力專業化趨勢發展以及生產研發成本降低、生產效率提高、資源配置優化、環境技術效率提高等正外部性效應,促進經濟發展;但集聚度的過度加深,會產生資源供給不足、交通擁擠、管理效率降低等負面效應,集聚的邊際效益下降,由規模經濟轉變為規模不經濟。

高技術產業具有高研發投入、高創新率、高附加值與風險等特征,趙玉林和魏芳[24]運用灰色關聯分析方法對我國高技術產業發展與經濟增長的關系進行了分析,發現兩者之間存在正相關關系,并建議通過加速發展高技術產業,實現區域經濟穩定增長的目標。高技術產業帶動的經濟發展不僅是穩定的總量上的增長,而且是可促進產業結構優化升級、經濟發展方式高級化轉變的可持續性的發展[25][26]。此外,高技術產業和其關聯產業加之配套服務業等的共同發展會更大程度上推進經濟發展的進程。因此,從理論層面而言,高技術產業集聚發展理應更有利于促進整個區域的經濟增長。王子龍等[27]用行業集中度測定1994~2003年我國高技術產業的集聚程度,發現經濟發展水平因高技術產業集聚效應的顯現而增長,同時區域經濟兩極分化也因此加劇。趙玉林、葉翠紅[28]用EG指數、區位熵指標測量了我國電子及通信設備制造業的產業集聚水平,實證分析了該產業集聚對經濟增長的影響,結果發現該產業集聚水平雖已較高,但集聚對經濟增長呈負向影響。在經濟發展由總量高速增長向高質量、高效益發展轉變的新階段,通過高技術產業集聚發展帶動區域經濟增長,對于經濟穩增長、促改革、調結構、提質量、增效益具有十分重要的現實意義。那么,在當前背景下,高技術產業集聚對區域經濟增長的影響如何?是否應進一步促進其集聚發展?這正是本文擬解決的關鍵問題。

本文試圖以湖北省高技術產業為例,運用企業地理位置經緯度微觀數據測算產業集聚程度,對湖北省各地區高技術產業分布情況及其對區域經濟增長的作用關系進行實證分析,其研究結果將為制定高技術產業集聚發展戰略和規劃,以及發揮高技術產業對經濟增長的帶動作用的相關政策,提供依據和參考。

二、數據來源與模型構建

(一)計量模型

產業集聚程度與經濟增長之間可能不是簡單的線性關系,而是復雜的非線性關系。由區位熵、EG指數等方法測算的產業集聚度只能反映產業在宏觀上的分布狀態,不能真實反映一個地區內部企業地理位置的鄰近水平。本文運用企業地理位置經緯度微觀數據測算產業集聚程度,采用區域面板數據回歸分析高技術產業集聚對區域經濟增長的貢獻。為避免出現偽回歸,在單位根檢驗基礎上,利用Wald檢驗與Hausman檢驗比較了固定效應模型、混合效應模型與隨機效應模型的適用性,最終選用固定效應(FE)模型,考慮到異方差與截面相關,使用“xtscc,fe”命令進行回歸,以在一定程度上消除異方差與截面相關的影響。

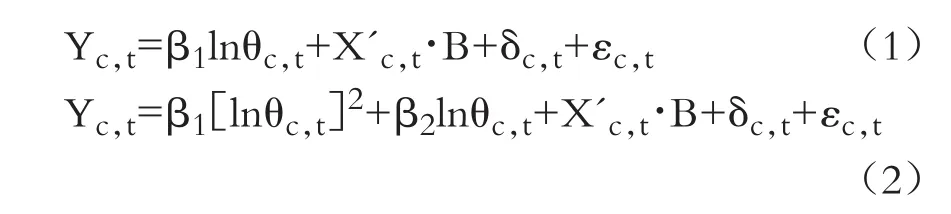

為檢驗產業集聚程度與區域經濟增長之間的關系,構建實證模型(1)與模型(2),模型(2)在模型(1)的基礎上加入衡量產業集聚水平的平方項,以比較產業集聚程度與區域經濟增長之間的線性或非線性關系的擬合程度,模型如下所示:

模型中,下標c代表城市,t代表年份,lnθc,t代表城市c在t年的高技術產業集聚程度,Yc,t為被解釋變量,X′c,t為控制變量集,δc,t代表城市個體效應,εc,t為殘差項。根據理論模型分析結論,β1應該為負,β2應該為正。

被解釋變量區域經濟增長選擇人均GDP增長率與總產值增長率指標來衡量,前者用于基本模型的實證檢驗,后者用于基本回歸后的穩健性檢驗。

(二)產業集聚程度的測算

1.測算方法。在產業集聚程度的測算方法上,本研究借鑒Duranton、Overman[29]在測量英國制造業廠商集聚范圍時的思路,并加以改進。Duranton、Overman[29]通過對廠商具體地理位置信息的測算發現,在集聚的程度上大多數廠商集中在50公里的小范圍內,且呈現出向中等規模發展的趨勢。為探求高技術產業發展是否也存在這樣的“中等規模”集聚狀態,本文選用企業位置經緯度的變異系數來衡量企業間的空間離散程度,并按照企業規模的差異進行不同等級的加權,共同測算區域高技術產業的集聚程度,使其更符合產業集聚所指的地理位置集中的本意。

本研究的指標構建方法具體分為三個步驟。第一步,利用每個樣本企業的行政區劃編碼以及街道、地址等信息對接百度地圖API(Geocoding API)后臺數據庫,對每一家企業進行地理編碼,獲得經緯度精確地理坐標作為原始數據。第二步,對所獲取的企業數據按主營業務收入以1000、5000、10000三個門檻分類,經過對樣本企業主營業務收入的分類與均值計算等的分析,將不同類別的企業重復不同次數計入,這樣做的目的在于消除企業規模可能導致的集聚效應差異的影響。第三步,分別計算每個城市中企業經度的變異系數(CVlongitude)和緯度的變異系數(CVlatitude),并利用上述兩個變異系數構建空間集聚程度指標,即lnθ=-ln(CVlongitude·CVlatitude)。結果方面,lnθ的值越大,即經度變異系數與緯度變異系數越小,則代表空間集聚程度的水平越高;反之,lnθ的值越小,即經度變異系數與緯度變異系數越大,則代表空間集聚程度的水平越低。

雖然常用的測量產業集聚程度的指標有很多,如產業集中度、空間基尼系數、赫芬達爾指數、EG指數、區位熵等[7][23][30][31],但這些指標均存在一定缺陷,相比之下,本文采用的指標有以下三點優勢:①lnθ是基于企業經緯度坐標信息衡量其空間離散程度的指標,更符合“產業集聚”所指的地理區域內集中的概念內涵;②相對于其他用經濟指標測算的空間基尼系數、EG指數等而言,基于地理信息的lnθ獨立于經濟指標,在研究集聚的經濟效應時,相比其他指標削弱了因區域經濟發展、人口規模環境、全要素生產率等可引發的內生性問題,避免高估產業集聚的正向作用,使研究結果能更客觀地反映由空間集聚帶來的經濟效應。③其他指標還存在忽略企業規模影響的問題,用經濟指標衡量產業集聚,僅是一家足夠大的企業就會造成集聚程度較高的假象。而lnθ指標依照主營業務收入分類,并按不同權重計算,一定程度上消除了企業規模帶來的集聚效應差異的影響。綜上所述,選擇用地理位置信息計算得來的lnθ研究產業集聚經濟效應,所得結果將更符合客觀事實,更具說服力。

2.測算結果。根據前文構建的指標,對2012~2016年湖北省16個行政區域進行經緯度變異系數lnθ的計算,具體結果如表1所示。總體來看,湖北省各地區的高技術產業集聚程度指標lnθ大部分呈增長趨勢,產業集聚程度呈上升趨勢。

(1)就產業集聚程度指標lnθ的大小而言,整體上集中于11~13的范圍內。其中:鄂州、潛江、仙桃這三個城市的高技術產業集聚程度指標lnθ一直較大,集聚水平較高;而十堰、襄陽、黃岡這三個城市的高技術產業集聚程度指標lnθ一直較小,集聚水平較低。

表1 2012~2016年湖北省各地區高新技術企業集聚程度指標lnθ

(2)就產業集聚度增長率來看,16個地區中大部分地區lnθ指標值有所增長,也有部分城市的指標值有小幅度下降,總的來說,高技術產業集聚程度有所提高。其中:集聚程度增長較快的城市有武漢、襄陽等,增長率都在11%以上;荊州、咸寧、鄂州等也有3%左右的增長;而仙桃、黃石的集聚程度則均有10%以上的明顯下降。

(三)數據來源及變量的描述性統計

1.數據來源及處理。本研究中企業數據信息來自WIND數據庫、高技術企業認證網以及水滴信用平臺。其中非上市公司按照“中國企業庫”中的“湖北省”分錄,結合現行《高技術產業(制造業)分類(2013)》所列的產業目錄,篩選出湖北省高技術產業的樣本企業;按照高技術企業認證網的信息對主板、創業板及新三板上市的湖北省高技術產業上市公司信息進行下載,再根據人工檢索實現數據匹配。考慮到企業的進入與退出機制,對企業進行整合與篩選,對象為跨2012~2016年共五年的湖北省16個行政區域,樣本數為80,有效樣本為80。

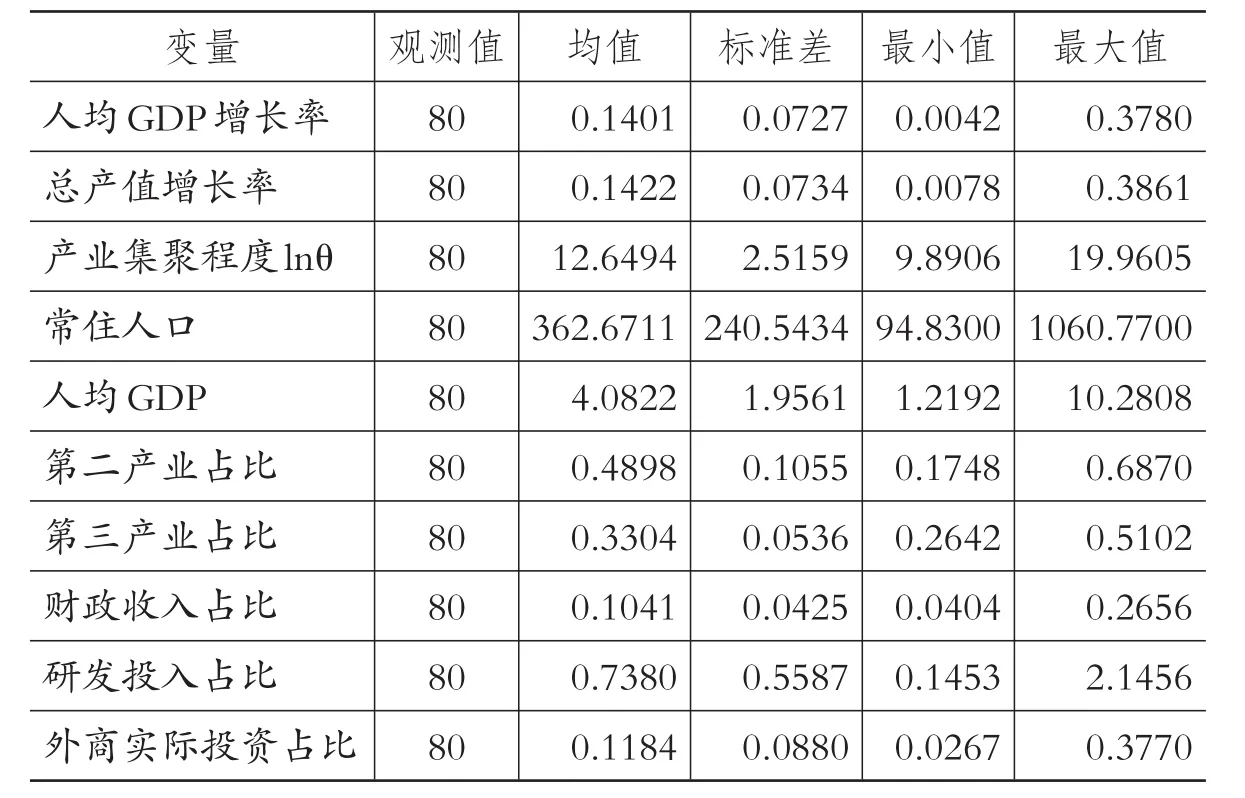

2.變量的描述性統計(詳見表2)。本文的控制變量集包含:①城市規模(以常住人口數衡量)。城市規模越大,往往市場規模越大,越可能吸引企業在空間上的集聚,控制這一因素能夠在一定程度上分離出人口集聚的外部性,從而使核心解釋變量更多體現的是地理意義上的空間集聚。②城市經濟發展水平(以人均GDP衡量)。基于增長趨同的現象,人均GDP水平越高的地區,企業越可能有向當地集聚的意愿,控制這一變量則能控制其作為關鍵變量可能產生的相關性,一定程度上避免出現偽回歸。③城市宏觀產業結構(以第二產業占城市GDP比重、第三產業占城市GDP比重衡量)。可以預見,第二產業比重越大,工業制造業帶來的人均產值增長率就可能越高,同理第三產業比重的提升標志著城市生產性服務供給量的提升,也可能對區域經濟增長存在正向影響。④政府干預力度(以財政收入占當地GDP的比例衡量)。一方面,企業的選址會考慮當地的稅收政策,進而影響企業的空間集聚;另一方面,過度的政府干預也可能對經濟增長產生反向作用,影響回歸結果。由此,在實證分析中,使用當期的政府干預力度進入模型。⑤研發投入強度(以研發投入占當地GDP的比例衡量)。研發投入支出作為高技術企業發展的基石,很大程度上影響著高技術企業的經濟收入,進而影響地區GDP水平,這也是高技術產業企業區別于其他產業企業的重要指標。除此之外,還有科研人員全時當量數、發明專利與科技成果數等指標,但由于數據獲取途徑有限,本研究未予考慮。⑥外資依賴度(以外商實際投資占當地GDP的比例衡量)。外商投資會通過影響區域出口水

表2 變量的描述性統計

平與技術引進情況等影響經濟發展與增長,在模型中應予考慮。以上控制變量除宏觀稅負較為特殊,按照當期數據計算外,其余均以滯后一期計算,且部分變量以對數形式進入回歸方程。

三、實證結果與分析

(一)整體回歸分析與結果討論

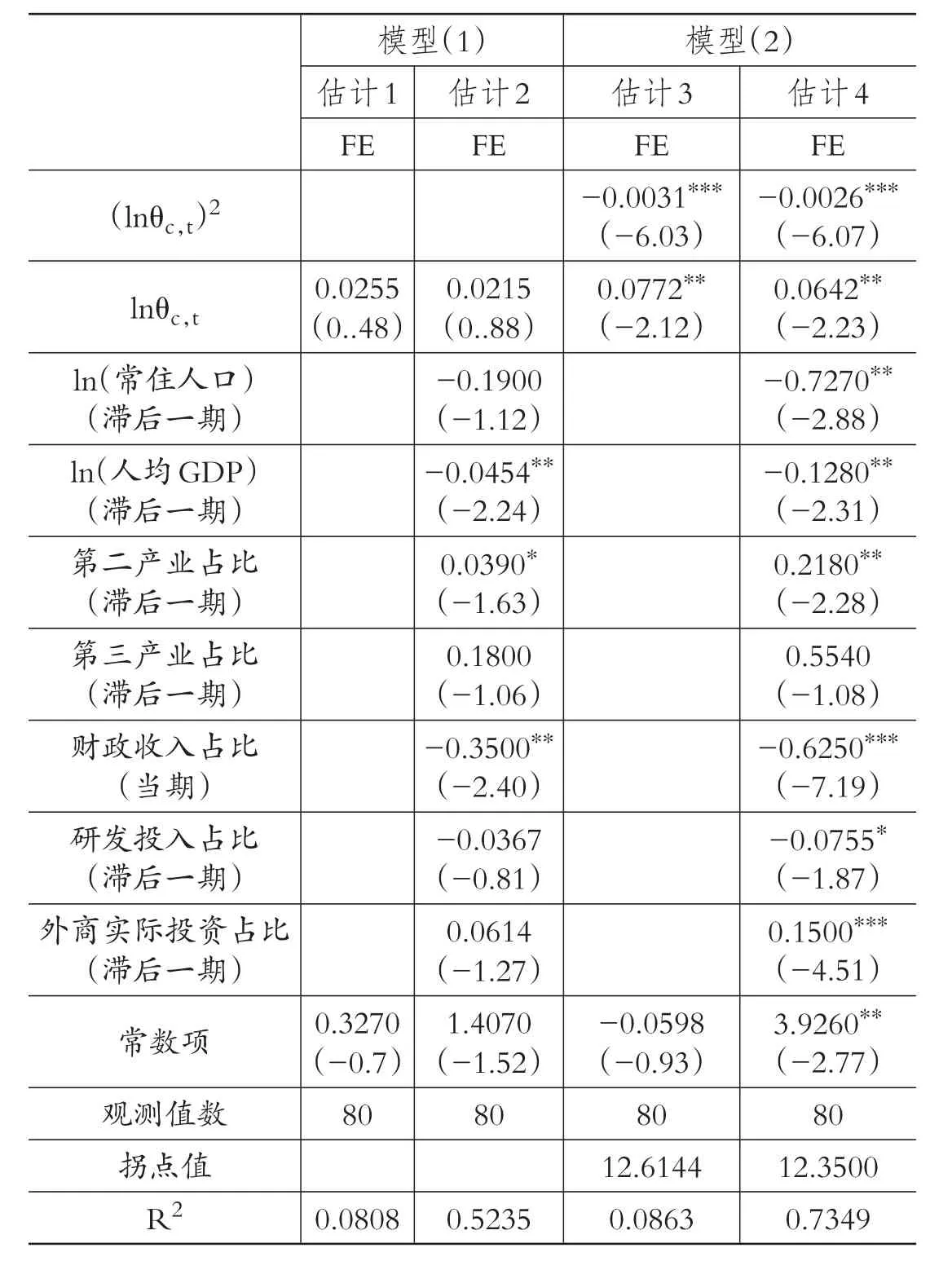

表3報告了固定效應方法下,模型(1)與模型(2)的基本估計結果。估計1和估計3是只考慮空間集聚程度的固定效應模型,估計2和估計4是在估計1和估計3基礎上加入控制變量集的固定效應模型。在模型(1)中,無論是否考慮控制變量集,集聚程度的一次項系數符號都為正,但不顯著,即沒有理由認為高技術企業集聚程度的加深會帶來區域經濟的整體增長。在模型(2)中,估計3與估計4的集聚程度的二次項系數都至少在1%的顯著性水平上不為零,且為負,即呈現倒U型曲線關系。根據一次項與二次項系數計算得出,高技術企業集聚程度對區域人均GDP增長率影響的拐點值分別為12.6144、12.3500,樣本的集聚程度取值范圍為9.8906~19.9605,表明樣本的點布散于倒U型曲線的兩側,且大部分處于拐點左側。可推斷出,當lnθ小于拐點值時,高新技術企業集聚程度的加深會促進區域經濟的發展;當lnθ大于拐點值時,高技術產業集聚過度而產生擁擠效應,會使區域人均GDP增長率降低。

表3 湖北省高技術產業集聚程度 對區域人均GDP增長率的影響

綜合模型(1)和模型(2)的回歸結果,有理由認為2012~2016年湖北省各地區的經濟發展水平與其高技術產業的集聚程度有關系,產業集聚程度在一定范圍內對區域經濟增長起正向作用,超出范圍后產生負向影響。結合2016年湖北省各地區高技術產業集聚程度的計算結果可知,除鄂州、黃石、潛江、仙桃處于曲線右側(即集聚水平過高)外,其余地區均可通過提高高技術產業集聚程度來促進人均GDP增長率水平的提升;而鄂州、黃石、潛江與仙桃可以通過適當分散現有企業或在原集聚區域周圍引入新企業來實現區域經濟增長。

從控制變量集各指標來看,估計2與估計4在估計1與估計3的基礎上加入控制變量集后模型的擬合優度判定系數(R2)顯著提高,估計4中各控制變量也均通過顯著性檢驗。其中常住人口、人均GDP、財政收入占比與研發投入占比的系數顯著為負,說明其對區域人均GDP增長率起反向作用。人口越密集、人均GDP過快增長與大幅的稅收比例和研發投入均會在一定程度上阻礙當年經濟漲幅的增大。常住人口的增長對經濟增長起反作用,可能是因為勞動力結構所致,可通過教育、培訓等提高人口素質,改善勞動力結構,進而拉動經濟增長;而上年的剩余并未作為固定資產投入進入當年,故無法帶來下一年的持續獲利,這也可能是由滯后效應所引起;在財政收入方面,政府的過度干預不利于企業發展,對區域經濟也有反作用,可通過適當調整稅收結構來改變;研發投入會帶來創新績效,促進經濟增長,然而就現階段短期發展來看這種效應并未實現,主要原因可能是研發投入成果的市場化轉變不夠成功,即不能將科研成果轉化成市場上有競爭力的產品,可在此方向上加快科研成果轉化的進程,也可能是研發投入的回報周期較長所致。另外,第二產業與第三產業占比以及外商實際投資占比三個變量的系數均為正,說明其對區域經濟增長產生正向作用。第二、三產業占比提高是產業結構高級化的體現,是市場需求與科技發展等因素共同作用的結果,促進了區域經濟的增長;外商實際投資對區域經濟增長的正向作用可能源于外商投資的資本積累用途,促進了資本的深化與廣度發展,更有利于促進經濟的增長。

(二)穩健性檢驗與內生性討論

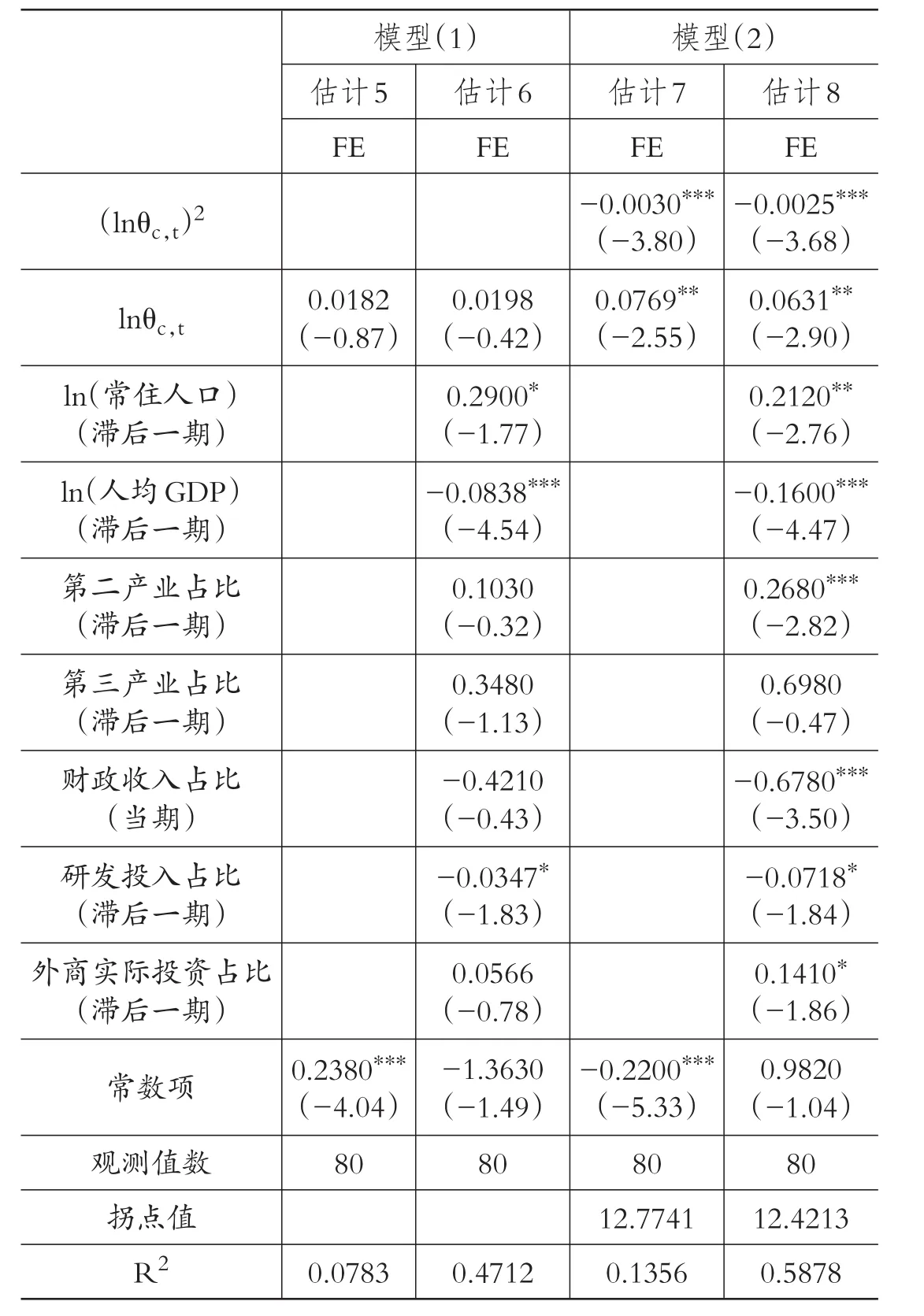

在實證回歸中,本研究用湖北省各地區人均GDP增長率進行測量。為了保證實證結果的效度,用湖北省各地區總產值增長率作為人均GDP增長率的替代指標進行穩健性檢驗,以驗證湖北省高技術產業集聚程度對區域經濟增長的影響。結果如表4所示。

由表4可以發現,主要解釋變量、各控制變量的顯著性以及作用方向與上述結論基本相同,高技術企業集聚程度對各地區總產值增長率影響的拐點值分別為12.7741、12.4213,接近表3中估計3與估計4的拐點值,反映了高技術產業集聚對區域經濟增長的倒U型影響。在一定范圍內,湖北省高技術產業集聚程度可促進區域總產值的增長,產生更多的經濟外部效應。由此,本實證研究結果具有良好的穩健性。

表4 湖北省高技術產業集聚程度對區域總產值增長率的影響

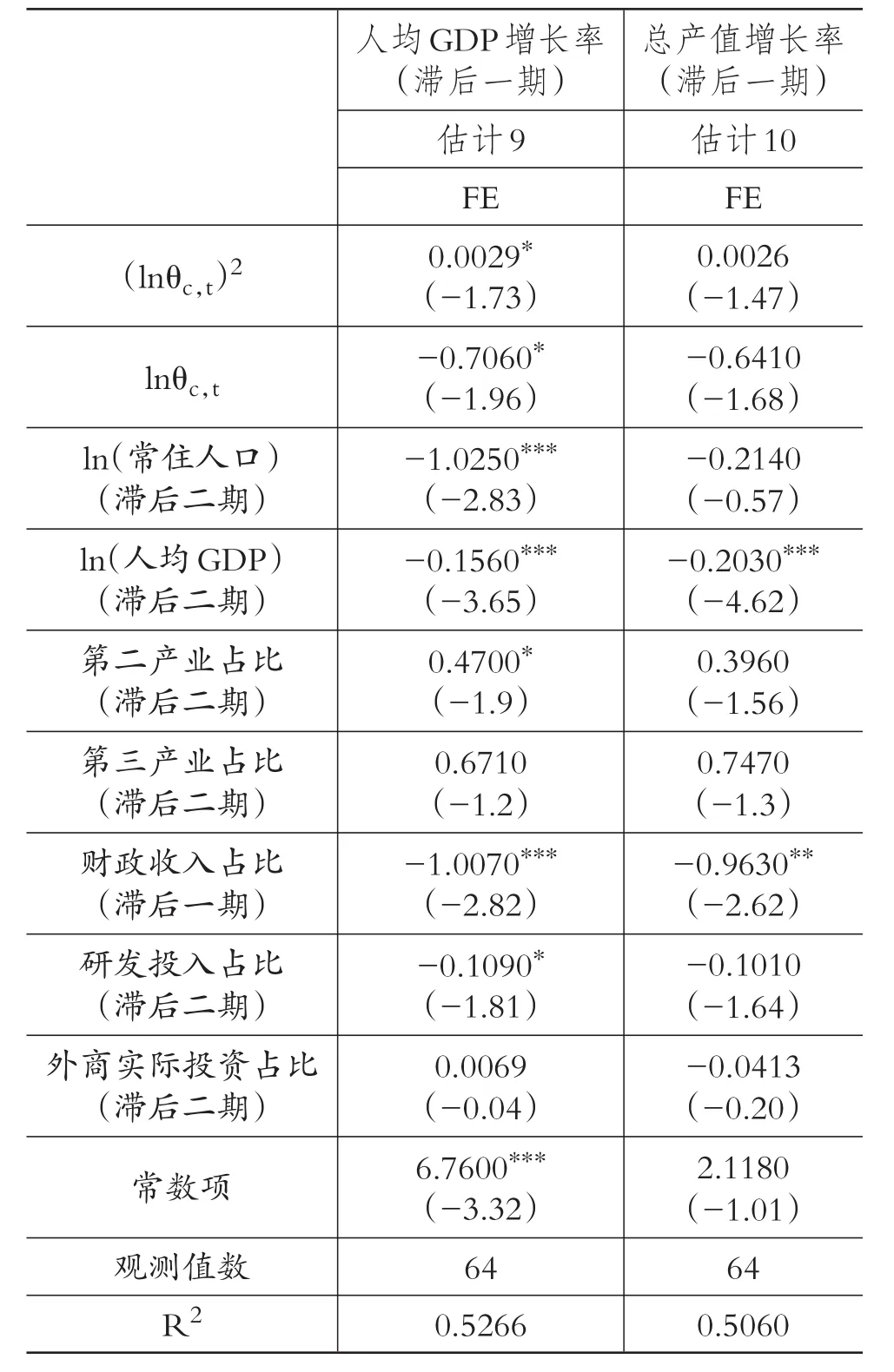

此外,需要考慮產業集聚程度這一核心變量可能存在內生性問題,即經濟更發達的城市,往往具有更大的發展潛力,加上政府更有能力招商引資,這些因素均可能促進相關企業于此地區集聚,尤其是政府大力支持的高技術產業,由此推斷模型可能存在“反向因果關系”。本文參照Aghion等[32]的做法,將因變量與控制變量均滯后一期作為其各自的工具變量進入模型,因變量集聚程度保持當期不變,回歸結果如表5所示。接下來對估計9與估計10分別做Hausman檢驗,p值均拒絕了原假設,即有理由認為本文所采用的樣本模型不存在反向因果的內生性問題。

表5 湖北省高技術產業集聚程度對區域經濟增長影響的內生性檢驗

(三)分步回歸分析與結果討論

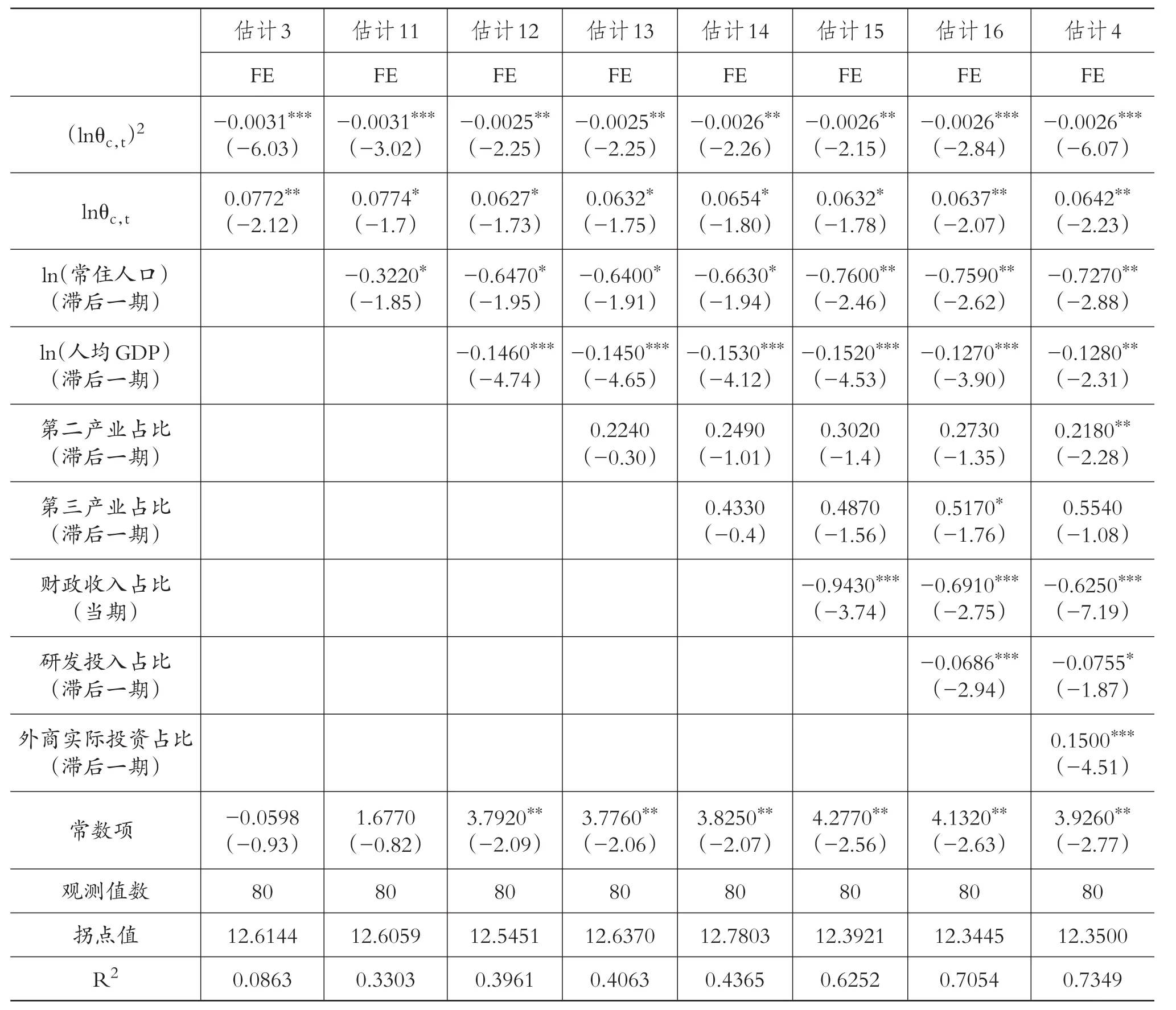

檢驗了實證模型的合理性之后,下文采用固定效應模型通過依次加入控制變量對于湖北省高技術產業集聚程度對區域經濟增長效應模型進行“獨特性”分析,以觀察各控制變量帶來的模型曲線與拐點的動態變化情況,并分析其影響程度及傳導路徑。表6中的8個估計(其中估計3和估計4均取自表3)的實證檢驗結果顯示,每個估計的產業集聚程度二次項和一次項均通過了10%以上水平的顯著性檢驗,二次項前系數顯著為負,一次項前系數顯著為正,證實了產業集聚程度與區域經濟增長之間的倒U型曲線關系。此外,8個估計中大多數變量均通過10%水平上的顯著性檢驗,并且在依次加入其他控制變量的過程中,系數符號保持不變,表明回歸結果穩健,選取的變量對湖北省各地區區域經濟增長具有重要影響。

估計3僅包含產業集聚程度的一次項與二次項兩個解釋變量,一次項和二次項的系數分別顯著為正和顯著為負,拐點值為12.6144。估計11是在估計3的基礎上引入了常住人口這一控制變量,在10%的水平上通過顯著性檢驗,且系數為負,拐點較估計3有所左移,為12.6059,說明常住人口數的增加在一定程度上阻礙了地區人均GDP的增長。結合表4的估計8中對總產值增長率的回歸結果,發現常住人口對總產值增長率的作用顯著為正,從而推斷出常住人口對區域人均GDP增長率產生負向作用的原因可能是常住人口增長過快與勞動力結構較低級所致,具體可通過提高教育程度、加強培訓、精減員工數量等方式提高地區人口素質,改善勞動力結構,提升勞動力要素的生產率,進而促進經濟增長。

估計12引入了上一年的人均GDP變量,其系數顯著為負,集聚程度的最佳規模值左移至12.5451,說明上一年的人均GDP較高,不利于當期人均GDP增長率與區域總產值增長率(表4估計8中人均GDP系數也顯著為負)這一相對數的水平提高。可能是因為上一年人均GDP增長較快,從而縮小了下一年的提升空間,還有可能是上年的剩余并未作為固定資產投入當年使用并產生價值,資本積累具有滯后效應,故無法帶來當期的獲利。

估計13和估計14分別將衡量城市宏觀產業結構的第二產業占比和第三產業占比引入了模型,變量系數均為正值,拐點依次右移了0.0919和0.1433個單位,說明地區產業結構的高級化發展方向會促進區域經濟發展。具體表現為第三產業占比逐漸提升,然而第三產業的發展需要以實體經濟為依托,且產業結構高級化的根本動因是技術創新[33],而先驗的學者結論已證實高技術產業集聚發展有利于技術的變革與進步,再一次肯定了高技術產業集聚有利于提高區域整體的經濟發展水平這一研究結論[2][12][34]。

估計15引入了政府干預力度這一控制變量,系數顯著為負,集聚的最佳規模大幅縮小至12.3921,說明政府的干預缺乏效率且政府行為對經濟發展的作用較為明顯。政府干預過度不僅不利于企業發展,對區域經濟發展也有反作用,導致資源配置失衡、市場活力不足,故可通過適當調整稅收結構、縮減稅收規模等手段改善現狀。

估計16繼續引入研發投入指標,變量系數顯著為負,拐點左移至12.3445,與先驗的研發投入會帶來創新績效從而促進該產業發展與整體經濟增長的預期不符。可能的原因是:就短期發展來看,研發投入成果的市場化轉化周期較長、科研成果轉化進程不夠成功,即不能將科研成果轉化成市場上有競爭力的產品,故應該在此方向上加強科研成果的實踐應用性,創造市場價值。

估計4是本研究的重點模型,加入了最后一個控制變量,即衡量外資依賴程度的外商實際投資占比,其系數顯著為正,最終模型確定了湖北省高技術產業集聚的最佳規模為12.3500。表明外商投資有助于資本積累,帶來技術與知識的正向擴散與溢出,促進了區域經濟發展水平的提高,且作用較為明顯。

綜上所述,表6的8個估計再次印證了湖北省高技術產業集聚程度與區域人均GDP增長率之間存在非常穩健的倒U型關系,最終確定的模型拐點為12.3500,樣本的取值區間為9.8906~19.9605。當lnθ小于拐點值時,高技術企業集聚程度的加深會促進區域經濟的發展;當lnθ大于拐點值時,高技術產業集聚過度而產生擁擠效應,不利于區域經濟發展。以2016年為例,鄂州、黃石、潛江、仙桃四市的產業集聚程度已超過拐點;其余各地尚未到達拐點。從2012~2016年湖北省各地區高技術產業集聚程度增長率來看,武漢、襄陽、荊州、咸寧等地區高技術產業集聚程度增長較快;黃石、仙桃高技術產業集聚程度開始下降。因此,黃石、仙桃兩市應進一步降低高技術產業集聚程度,鄂州、潛江兩市高技術產業也應適度分散,武漢、襄陽、荊州、咸寧四市可保持高技術產業集聚程度增長水平,其余地區應加快高技術產業集聚發展以促進區域經濟發展。此外,從控制變量來看,常住人口、人均GDP、財政收入占比與研發投入占比變量的系數均顯著為負,說明其在一定程度上對區域人均GDP增長率有反向作用,而第二產業、第三產業占比及外商實際投資占比三個變量的系數均為正,說明其對區域人均GDP增長率具有正向作用。

表6 湖北省高技術產業集聚與區域人均GDP增長率模型分步分析結果

四、結論

基于對2012~2016年湖北省各地區高技術產業微觀企業樣本數據的采集與整理,用微觀樣本企業地理位置經緯度構建新的產業集聚程度指標lnθ,建立面板數據,通過固定效應的估計方法實證研究了高技術產業集聚對區域經濟增長的影響。得出以下結論:

第一,高技術產業集聚對區域經濟增長具有重要的帶動作用。2012~2016年湖北省大部分地區的經濟發展水平都隨著高技術產業集聚水平的提高而明顯上升,各區域高技術產業集聚程度lnθ的值介于11~13之間,各區域人均GDP增長率和總產值增長率的均值維持在約14%的水平。

第二,高技術產業集聚對區域經濟增長的帶動作用呈倒U型的非線性關系。湖北省高技術產業的最佳集聚規模為lnθ值等于12.3500時的狀態。在lnθ小于拐點值12.3500時,高新技術企業集聚程度的加深會促進區域經濟的發展;反之,高技術產業過度集聚將產生擁擠效應,抑制區域經濟的發展。

第三,高技術產業集聚對區域經濟增長的帶動作用因集聚水平不同而呈現出區域差異。2016年鄂州、黃石、潛江、仙桃四市已超過拐點,過度集聚將抑制區域經濟發展;其余地區尚未到達拐點,進一步提高高技術產業集聚程度,將更好地拉動區域經濟整體高效發展。經檢驗,本文的研究結論有較強的穩健性。

本文的研究結果具有重要的推廣和借鑒價值。

其一,在產業集聚程度的測算方面,本文的方法與思路更具理論意義,可應用于產業集聚相關的其他方面的研究上。本文所選方法避開了常用集聚程度指標因忽略區域經濟發展與企業規模等差異所帶來的缺陷,從地理信息入手,并將其量化,符合產業集聚的內涵本意,能更準確地描述由空間位置集中帶來的經濟效應。此外,根據企業主營業務收入賦予不同權重,消除了企業規模差異的影響。

其二,文章結論肯定了高技術產業集聚的經濟推動效應,并發現兩者間存在倒U型關系。高技術產業由于其產業關聯效應會在整個社會的經濟活動內產生輻射帶動效果,促進區域經濟的全范圍增長。然而,這種增長并不是無止境的,過度的集聚會使產業離心力大于向心力,產生擠出效應,不利于區域經濟發展。各地政府應依據實際情況制定不同的高技術產業發展戰略,根據平衡點選擇不同的高技術產業集聚或轉移政策,最大限度地發揮產業集聚外部性的正向作用,同時培育適宜高技術產業發展與區域經濟增長的外部市場與政策環境。

本文從地理位置的集中程度入手,通過比較與實證分析研究了高技術產業的集聚狀態及其經濟效應,但在研究過程中僅考慮了參與集聚的各企業的經緯度位置信息,未考慮企業之間的業務往來、技術交流與人員流動等實質上可促進產業集聚外部性的重要因素,且本文只計算了高技術產業整體的集聚程度,未考慮高技術產業下屬細分產業的各地區發展情況,也未作出相應的各區域比較優勢分析,未排除各區域之間細分產業發展的良好分工情況。這些問題是本研究的不足之處,也是筆者今后研究的重點方向。

[1] Marshall A..Principles of Economics[M].London:Macmillan,1920:42~56.

[2] Jacobs,Jane..The Economy of Cities[M].New York:Vintage,1969:71~83.

[3] Porter M.E..The Competitive Advantage of Nations[M].New York:Free Press,1998:423 ~440.

[4] 克魯格曼.發展、地理學與經濟地理[M].北京:北京大學出版社,2000:33~54.

[5] Baldwin R., Forslid R..The Core-Periphery Model And Endogenous Growth:Stabilising and De-Stabilising Integration[J].Economica,2000(4):44~57.

[6] 羅能生,謝里,譚真勇.產業集聚與經濟增長關系研究新進展[J].經濟學動態,2009(3):65~66.

[7] Krugman P..Increasing Returns and Economic Geography[J].Journal of Political Economy,1991(1):483~499.

[8] Krugman P..Geography and Trade[M].Cam-bridge MA:MIT Press,1991:126~128.

[9] Fujita M., Krugman P., Venables A.J..The Spatial Economy:Cites,Regions,and Interna?tional Trade[M].Cambridge MA:MIT Press,1999:56~58.

[10] Baldwin R.,Martin P.,Ottaviano G..Global Income Divergence,Trade and Industrialization:The Geography of Growth Take-off[J].Journal of Economic Growth,2001(6):15~37.

[11] Fujita M.,J.F.Thisse.Economics of Agglomeration:Cities,Industrial Location,and Globalization[M].Cambridge:Cambridge University Press,2013:53~59.

[12] Philippe M., Gianmarco O.. Growth and Agglomeration[J].International Economic Review,2001(42):65~73.

[13] Egger P., Gruber S., Larch M., Pfaffermayr M..Knowledge-Capital Meets New Economic Geography[J].Ann Reg Science,2007(41):857 ~875.

[14] Segal D..Are There Returns to Scale in City Size?[J].The Review of Economics and Statistics,1976(3):339~350.

[15] Moomaw R.L..Productivity and City Size:A Critique of the Evidence[J].The Quarterly Jour?nal of Economics,1981(4):675 ~ 688.

[16] 江如貴,盧文漢.產業集聚與區域經濟增長關系的理論研究[J].區域經濟研究,2009(7):168~171.

[17] Combes P.P..Economic Structure and Local Growth:France,1984-1993[J].Journal of Urban Economics,2002(3):329 ~ 355.

[18] Brulhart M., Sbergami F..Agglomeration and Growth:Cross-country Evidence[J].Journal of Urban Economics,2009(1):48~ 63.

[19] 陳立泰,張祖妞.我國服務業空間集聚水平測度及影響因素研究[J].中國科技論壇,2010(9):51~57.

[20] Futagami K.,Ohkusa Y..The Quality Ladder and Product Variety:Larger Economies May not Grow Faster[J].Japanese Economic Review,2003(54):336~351.

[21] Bruelhart Marius,Sbergami Federica.Agglomeration and Growth:Cross-Country Evidence[J].Journal of Urban Economics,2009(65):48 ~ 63.

[22] 孫慧,朱俏俏.中國資源型產業集聚對全要素生產率的影響研究[J].中國人口·資源與環境,2016(1):121~130.

[23] 謝子遠.產業集聚水平與中國工業企業創新效率——基于20個工業行業2000-2012年面板數據的實證研究[J].科研管理,2017(1):91~99.

[24] 趙玉林,魏芳.高技術產業發展對經濟增長帶動作用的實證分析[J].數量經濟技術經濟研究,2006(6):44 ~ 54.

[25] 趙玉林,張鐘方.高技術產業發展對產業結構優化升級作用的實證分析[J].科研管理,2008(3):35~42.

[26] 林秀梅,徐光瑞,郝華.我國高技術產業集聚效應分析[J].經濟視角(下),2012(9):26~38.

[27] 王子龍,譚清美,許簫迪.高技術產業集聚水平測度方法及實證研究[J].科學學研究,2006(5):713~716.

[28] 趙玉林,葉翠紅.中國電子及通信設備制造業集聚實證研究[J].武漢理工大學學報,2009(24):139~144.

[29] Duranton G.,H.G.Overman.Testing for Localization Lising Micro-Geographic Data[J].The Review of Economic Studies,2005(4):1077~1106.

[30] 王永培,晏維龍.產業集聚的避稅效應——來自中國制造業企業的經驗證據[J].中國工業經濟,2014(12):57~69.

[31] 季書涵,朱英明,張鑫.產業集聚對資源錯配的改善效果研究[J].中國工業經濟,2016(6):73~90.

[32] Aghion P.,U.Akcigit J.Cagé,W.R.Kerr.Taxation,Corruption,and Growth[J].European Economic Review,2016(86):24~51.

[33] 趙玉林.產業經濟學原理及案例(第三版)[M].北京:中國人民大學出版社,2014:70~89.

[34] 謝波.資源產業集聚、技術創新能力與區域經濟增長——基于省際面板的實證分析[J].科技進步與對策,2013(4):31~36.