對中學歷史課堂豐滿化的探索

黃偉

作為千萬在崗一線教師的一員,如何把握歷史學科核心素養,并將日常的歷史課堂豐滿化成為我們必須直面的問題。中學歷史教學的過程既必須保持歷史學科求真求實的本性,又應當充分立足學生,運用多種手段將歷史課堂化為學生情感的沃土。為此特以九年級歷史人教版《科學和思想的力量》一課為例,進行初步探索。不當之處還望各位同仁批評指正。

一、課題解構:歷史課堂之起點

在今年吳江舉辦的“學生:教學的‘原點’主題論壇”活動中,兩位資深歷史教師以“初高中歷史教學銜接”為內容為我們展示了精彩紛呈的示范課。分別是初三年級的《西歐和日本經濟的發展》以及高一年級的《多極化趨勢的出現》。大家都發現兩堂課的教材內容粗看之下竟無太大區別,那么該如何在不同學段去上好這看似相同的兩節課呢?在隨后各位專家學者的眾多點評中,我認為趙亞夫教授提出的其中一個觀點令人回味,即從研究課題開始。

趙老師認為,以這兩個迥然相異的課題為基點,教師從一開始就可以并且應當規劃好相應課程的不同軌跡。結合初三以及高一學生不同年齡階段的認知特性,教材編寫者本身的意圖已然十分明顯——初三學生側重內容,高一學生偏向思維。因此初三這一課對學生的要求更多在于這些國家和地區的經濟在二戰以后高速發展的歷程本身。而高一學生則需要更進一步思考這些高速發展背后對于整個世界格局所造成的巨大沖擊,即由此帶來的多極化趨勢。至此,看似相同的內容由于不同的課題設計,使得學生經歷了從國家發展到世界演變的一種階梯式的漸進深入,強化了學生對這一歷史內容的學習與再思考。

因此,面對歷來都不太容易上好的《科學和思想的力量》一課。當我從“頭”出發,重新審視解讀這一課題時,一個全新的思路便躍然于紙上。在設計本課內容時,我一改從前純粹堆砌人物、生硬解讀理論的方法,將課堂的著力點由“科學和思想”轉移到了“力量”之上。類似于“啟蒙思想家有哪些?”、“代表思想是什么?”、“學生應該掌握哪些著名科學家及其理論?”等傳統問題逐漸被淡化。轉而化為“科學與思想之間有何內在聯系?”、“啟蒙運動與科學革命產生了多么深刻的影響?”等能夠凸顯“力量”二字的問題。并以此為依托重組了整個教學思路。

在講述六位啟蒙思想家以及科學家的相關內容時,我準備了經過設計的表格,以學生討論、師生互動的方式,要求學生以最高效的方式自行尋找書本上已經固有的答案。調動學生的課堂積極性之余,提升其對課堂內容的歸納概括能力。進而,我設計了學生非常感興趣的例如“先賢祠的‘地主’”、“孟德斯鳩的偶像”等趣味問題,使得學生在主動思考的同時,自覺體會到思想的魅力、科學的威力。

學生在了解“盧梭與伏爾泰在寸土寸金的法國先賢祠中‘占地為王’”、“伏爾泰畢生致力于對牛頓的追崇”等有趣史實的基礎之上,能夠更進一步理解科學與思想之間千絲萬縷的聯系,以及科學和思想那無窮無盡的磅礴力量。思想與科學交相輝映,共同推動整個社會的劇烈變化。

二、多樣化史料:歷史課堂之色彩

史學家費爾南·布羅代爾曾斷言歷史教育的“一項基本原則是要讓受教育的對象產生興趣、賦予歷史令人怦然心動的特點,使歷史‘永遠興趣盎然’。”[1]誠然,一堂中學歷史課的最終呈現——厚重感與鮮活度并存,應是每一位歷史教師所追求的理想境界。而鮮活生動的歷史架構,必然離不開多樣化史料的運用。

因此,在設計《科學和思想的力量》課堂內容時,我進行了多種形式的資料搜集,充分運用文字、圖像、表格、視頻、動畫等各種史料。力圖為這一趟歷史教學之旅描繪出五彩繽紛的絢爛景象。

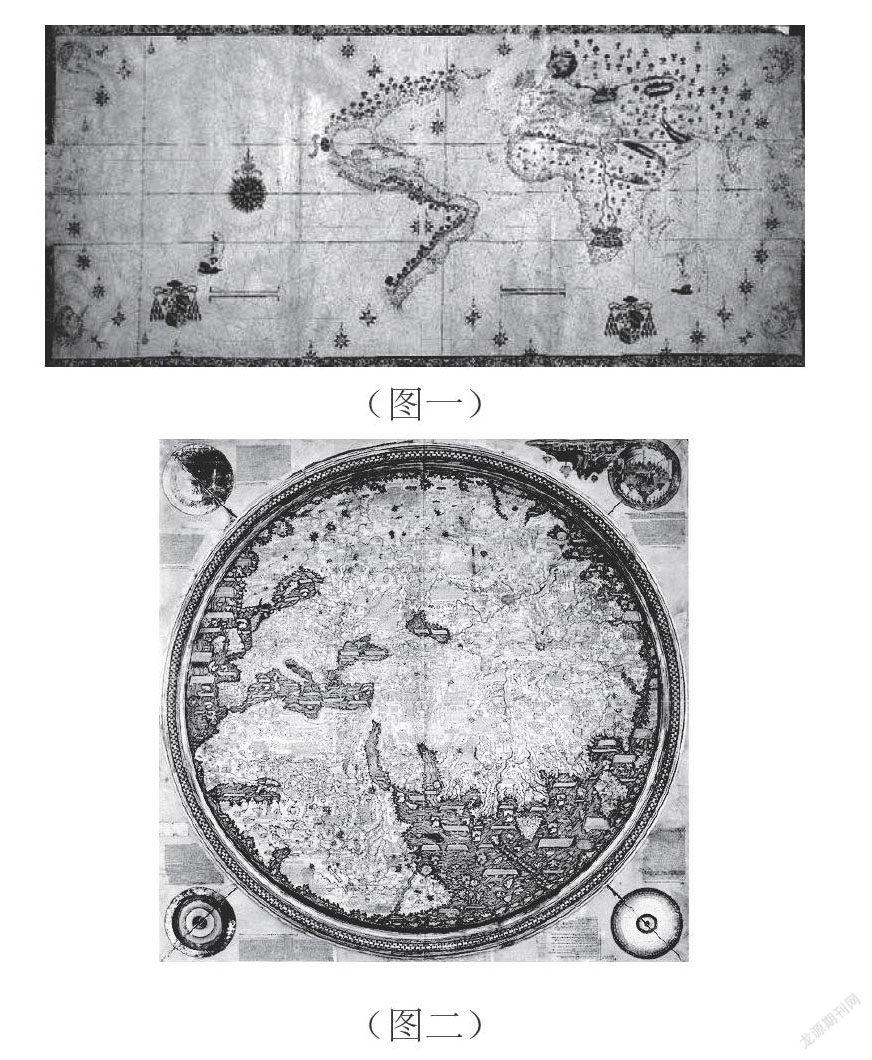

例如在新課導入的過程中,我選取了兩幅誕生于十五世紀前后的世界地圖,分別是《薩爾瓦提世界地圖》(圖一)以及《弗拉毛羅世界地圖》(圖二),并提問學生:請大家仔細觀看兩幅地圖,告訴老師你認為哪一幅更早出現?并說說你的理由。

學生的課堂熱情瞬間被激發起來,相互之間展開了熱烈討論并踴躍發言。幾乎所有學生都認為《薩》圖早于《弗》圖,理由是從地圖上反映出來人們對世界的認知由空白到豐滿,符合常人的思維發展特征。正當學生們的既定思維成型之時,我立馬給出相反的事實結論,即《薩》圖繪于1525年,《弗》圖繪于1459年,晚了將近一個世紀。學生對此紛紛困惑不已:何以百年后的人們對世界的認知反而更少呢?

在激烈的思維沖突碰撞中,我趁熱打鐵,提前引出了本課的核心主旨:承認無知,是思想的解放;填補空白,是科學的進步。人類的無知正是科學和思想不斷前進的原動力,而科學和思想所產生的巨大能量也終將推動人類不斷攀登新的高峰。兩幅世界地圖所處的時代適逢波瀾壯闊的地理大發現進程,人類在地圖上的留白恰恰是大踏步前行的開始,承認無知才是邁向智慧的第一步。學生在恍然大悟間也抓住了 “力量”二字的真意。

再比如本課有兩個獨立子目,即“思想啟蒙的火種”以及“科學的革命”,如何恰當有效地進行銜接是教學設計中存在的一個難點。為此我多方搜集史料,最終節選了《大國崛起》中的一段視頻資料,并設計了一個問題:如果說以伏爾泰為代表的啟蒙思想家是當時整個歐洲乃至全世界人心中的偶像,那么請問大家,你覺得誰會成為伏爾泰的偶像呢?

學生對這個問題再次展現出濃厚的興趣,五花八門的答案層出不窮。面對他們的疑惑,我直截了當播放視頻。當學生看到視頻中“伏爾泰認為牛頓是最偉大的人物”、“伏爾泰說到‘我們應該尊敬推崇的是以真理的力量來統帥我們頭腦的人…是認識宇宙的人’”等內容時,相信已經不再需要教師的任何言語了。一個視頻資料的運用,既流暢銜接了教材內容,又勾勒出英、法之間的時空聯系。更為重要的是,使學生真切感受到了科學與思想之間就如同一個硬幣的兩面,緊密相連、不可分割。

三、情感溯源:歷史課堂之靈魂

“歷史教育要置于國家民族的命運、國際潮流的意識形態之中”[2]、“歷史學科作為人文學科之一,本身就肩負著培育學生人文素養的重任,理應進行立德樹人教育。”[3]正如上述所言,在歷史教學過程中,教師的首要職責是緊緊圍繞學生,以學生為原點,在課堂中時刻不忘對“人”的尋找。法國學者帕斯卡爾曾論及:“人只不過是一根葦草,是自然界最脆弱的東西:但他是一根能思想的葦草…我們的全部尊嚴就在于思想。”[4]因此,身為一名歷史教師,我們應當毫不諱言歷史教育對學生的價值觀引領。而“家國情懷”也正是歷史學科核心素養五大維度之一,對道德情感的價值溯源,成為一堂歷史課最動人的點睛之筆。

所以,在本課的教學設計中,我始終將培養學生的“思想解放、科學進步”意識作為貫穿全程的情感鏈條。在講述完三位啟蒙思想家后,我馬上呈現世界全圖,并要求學生結合所學知識思考啟蒙運動的深遠影響。當學生腦海中先后浮現出法國大革命、美國獨立、中國新文化運動等內容時,再配以課件制作的動態輻射畫面。最終思想解放的星星之火,點燃了全世界追求自由民主的燎原之勢,這樣的思想力量最終得以跨越空間、超越時間。

在談及科學革命時,我充分論述法文版《自然哲學的數學原理》扉頁圖片勾勒出科學對思想的有力支撐;達爾文“物競天擇、適者生存”的科學理論對于中國維新變法運動的深刻影響;以及愛因斯坦畢生致力于遏制由自己“相對論”而衍生出來的毀滅性災難。科學家之所以永垂不朽,除了他們探尋到的自然奧秘之外,更源于他們身上所綻放出的永恒不滅的人性光輝。

在最后,我引用了李澤厚先生曾經翻譯康德的一段話:位我上者,燦爛星空;道德律令,在我心中。正如康德所說,人們心中的道德法則就像浩瀚無垠的星辰大海一般,令人驚奇、畏懼。如果說這世上還有什么能夠比星空更為廣闊的話,那無疑就是人類深邃的思想了。當學生沉浸在課件上的無垠星空以及無數先賢之中時,我為他們展示了今日中國崛起之科技巨變。使學生感受到中國后來者居上的背后是無數科技工作者揮灑血汗,更進一步成為勉勵學生勤奮努力、薪火相傳的精神動力。

一堂課的時間遠遠不止局限于課堂之上四十五分鐘的師生交流。課前準備、課后反思的過程反而需要數倍于教學時間的心血。從課題的解構開始,到多樣化史料的搜集運用,直至道德情感的追根溯源,由表及里,自外而內。元代陶宗儀在《南村輟耕錄》提出:“作樂府亦有法,曰鳳頭、豬肚、豹尾六字是也。”一堂歷史課也應當言之有物、珠圓玉潤、楚楚動人,使得學生興致盎然、流連忘返。

【注釋】

[1](法)費爾南·布羅代爾著,常紹民譯:《文明史:人類五千年文明的傳承與交流》,北京:中信出版社,2014年,序言,第3頁。

[2]周長森:《高中歷史教學“魂-構”模式的思考與實踐》,《中學歷史教學參考》2018年第2期。

[3]王亮:《回歸人性 探究人性——從德育滲透的視角解讀“圣雄甘地”》,《中學歷史教學參考》2018年第3期。

[4](法)布萊斯·帕斯卡爾著,何兆武譯:《思想錄》,上海:商務印書館,2013年,第176頁。