拉班運動分析法在動畫表演教學中的應用

◎王丁寧

(廣東理工職業學院 廣東 廣州 510091)

國內動漫專業的學生作品主要有以下幾個問題:首先,關鍵幀不夠,中間幀濫用。其次,對角色和故事的理解不到位。最后,即便對故事有所了解,仍然不知道該做什么動作或能做出動作卻不能恰如其分地表達情感。實際上,這些都是基礎問題,關鍵原因是人物動作和和情感之間的聯系。

一、拉班運動分析法簡述

魯道夫·拉班(1879—1958),匈牙利現代舞理論家、教育家、人體動律學和拉班舞譜的發明者,德國表現派舞蹈創始人之一。拉班運動分析法直接建立了一套人類外部動作與其內部態度之間的分析方法。只要知道需要表現哪種情感,就能設計出恰當的動作,這正是動畫制作者所需要的。

(一)四種心理元素

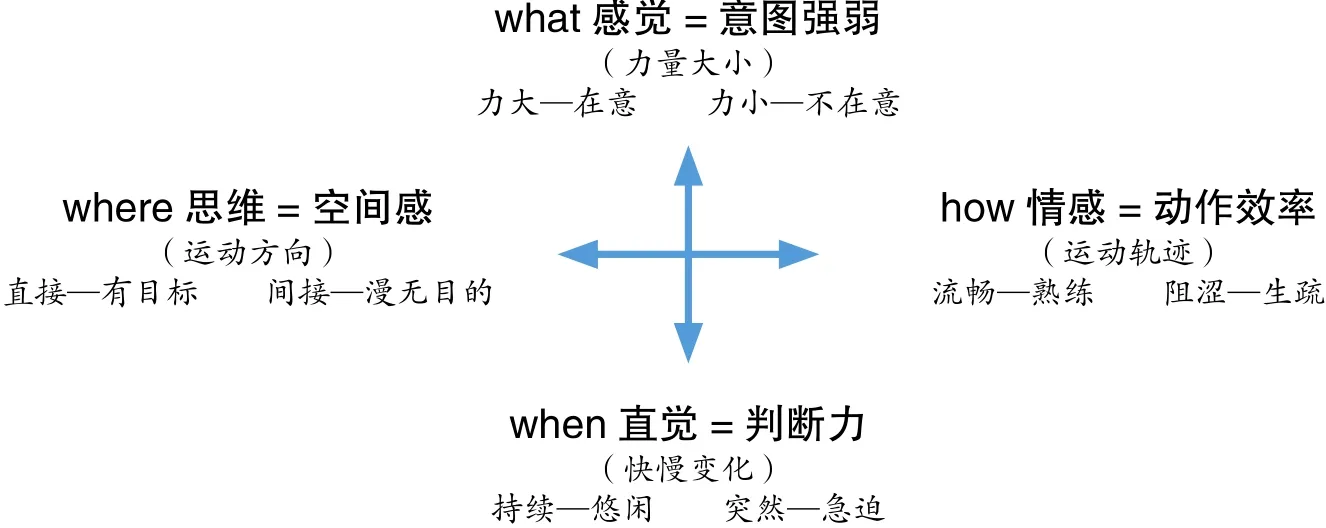

拉班運動分析法基于卡爾·榮格(Carl Gustav Jung,1875—1961)的類型心理學,將人類心靈分為:感覺、思維、直覺、情感。在拉班看來,感覺對應著動作力量的強弱變化;思維對應著動作的空間方向變化;直覺對應著動作的快慢變化;情感對應著動作的軌跡變化(見圖1)。

(二)力效和內在態度

當四種元素只有兩種參與并主導動作時,稱為不完全力效(Incomplete Effort)。因為只有兩種元素參與,所以最具藝術表現力。不完全力效可以有效通過人類的外部動作暗示其內部態度。

圖1 心理類型理論

空間和時間主導的力效被稱為覺醒態度(Awake),力量和效率主導的被稱為夢游態度(Dreamlike);空間和效率主導的被稱為超然態度(Remote),力量和時間主導的被稱為存在態度(Presence);空間和力量主導的被稱為穩定態度(Stable),效率和時間主導的被稱為動蕩態度(Mobile)。

當兩種元素主導動作時,與其對應的另外兩種元素處于一種不高不低的平穩狀態。如角色A突然轉過頭開始和角色B講話,只有空間和時間發生了改變,看不出力量和效率的變化,因此將其視為本力效中的不完全部分。

角色的態度一般由目的所主導。如莫里哀的喜劇《無病呻吟》,主人公阿貢非常在意自己的身體情況,他的悲和喜都是由自身病情所決定,因此表現這個角色時,動作當以力量和時間的變化為主導,即存在態度;反之,莎士比亞戲劇《哈姆雷特》中的角色,瘋女歐菲莉亞,其動作為情緒所左右,時而正常時而瘋癲,這類角色的動作當以力量和效率的變化為主導,即夢游態度。隨著劇情的發展,其態度也會發生變化,如莎劇《奧賽羅》中的反派伊阿古,當他表現對主人公奧賽羅的嫉妒和仇恨時,動作當以力量和時間的變化為主,即存在態度;而當被問及“你既然不喜歡奧賽羅,為什么還要給他做事呢?”伊阿古此時回答的理由并不充分。所以這里的表演最好加上一點夢游態度,即運動效率開始變化,以表現他在潛意識里對奧賽羅仍存敬畏和依賴。

(三)內傾動作和外傾動作

基于榮格的心理學理論,拉班的跟隨者之一Yat Malmgren(瑞士表演教師,舞蹈家,1916—2002)提出的內傾動作(Inner Action)、外傾動作(Outer Action)理論也很有幫助,特別適合長獨白或獨角戲動作。獨白演員較長的心理狀態基本上都是在內傾和外傾之間轉換,因為人的心理功能所決定演員不可能長時間保持外傾或內傾。

二、拉班運動分析法在教學中的應用

(一)理論講解階段

首先需要給學生安排一些表演分析課,找一些有名的動畫、電影鏡頭,用拉班運動分析法來分析其動作,幫助學生逐步掌握拉班運動分析法體系。

(二)臺詞聯想階段

給學生發一段上下文缺失的臺詞語音,最好選擇在10秒左右有代表性的,如激烈的對臺戲、平靜的獨角戲,不同年齡性別特點的角色,歌舞等[1]。

學生拿到語音后,首先讓學生展開聯想,為這段臺詞設計角色和故事背景。這個過程是最有意思的,因為同一段臺詞可以有無數種解釋,而每個學生的設計都不同,可充分調動學生的積極性。

(三)臺詞分析和關鍵幀設計階段

接下來在教師的引導下,為整段臺詞分段,而每個同學的理解不同,所以分段也不同。分段的依據是大的態度變化,不用明確具體是哪種力效,但要明白角色在哪個時間點態度發生了轉變。學生要先把臺詞寫在紙上,然后用筆標注。

態度轉換的邏輯必須清晰,不能“天馬行空”,也要充分考慮趣味性。幫助學生聯想,怎樣才能通過各種不同的態度轉變激發出最佳的戲劇效果。分段確定以后,就可以設計關鍵幀了。

(四)臺詞分析和中間幀設計階段

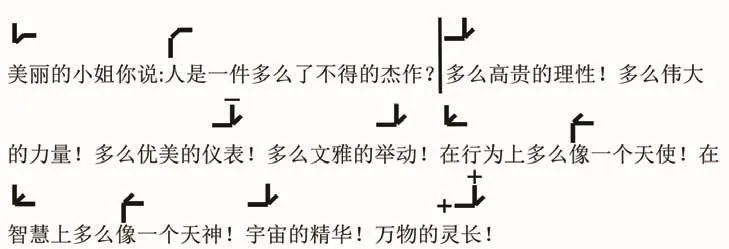

首先要確定當前這一段由哪種心理元素主導,然后再確定力效。在有時間條件的情況下,可使用專業的拉班譜記法符號,標出力效的種類和變化的時間點以及強度(見圖2)。

圖2 拉班譜記法

通過標注,學生可以對整段表演動作一目了然,知道哪里強及哪里還不夠強,經過調整,確定最終的動作設計,可鼓勵學生在鏡子前測試自己表演方式的動作標準。

(五)點評階段

全班共同設計一段語音,所以同學間可相互借鑒比較,加強教學效果。能做動畫表演的學生一般是已經具備動畫基礎,對解剖和力學已經有一定程度的掌握。因其表演動作的復雜性,對多數同學來說,最大的挑戰是無法兼顧情感的準確性和力學的真實性。在點評的時候需要重點讓同學認識到自己這方面的不足[2]。

三、拉班運動分析法的優缺點

動畫和真人表演的內容是一致的,但過程卻完全相反。(《Acting for Animator》Ed Hooks)動畫表演的教學并不適合直接套用斯塔尼拉夫斯基的表演體系,因為真人演員優先考慮到的是感情,其動作是自發產生的;而動畫師做動畫則是先考慮做什么動作才能表現出某種特定的感情。做動畫時,要先設計關鍵幀,再逐步加入中間幀,經過反復調整設計出最終動作。因此,動畫表演的動作設計除了需要體會,觀察之外,還需要有一套理性分析的方法為輔。

動畫是一門時間藝術,和音樂一樣,創作者需要有樂譜的輔助進行創作。使用拉班譜記法可以讓學生在動畫創作之前對要做的動畫有一個整體把握,方便設計、制作動畫。

借用理論體系,而不是教師的個人喜好來點評學生作品,使點評更具說服力,讓學生更好認識到自己作品中的問題。即便沒有教師,學生只要掌握了這套體系,也可以自行提高動畫實踐能力,比較適合一些偏理性思維的學生,因此在教學實施上會有一定局限性。

四、結語

本方法只是給動畫設計提供一個理論框架,在這個框架的基礎上,還可以不斷豐富角色性格。實際上,人的精神世界是復雜深奧的,想通過動畫表演的手法來塑造人性,需要多年實踐經驗,以及動畫師本人不斷提高文化修養,加深對戲劇藝術原理的理解,認真觀察生活,才能真正步入通向藝術家之路。