“人口社會學十講”課程教學與社區教育延伸實踐

——高校教學、科研與社會服務結合新案例

孫欽榮

(常州工學院經濟與管理學院,江蘇 常州 213032).

一、“人口社會學十講”課程開發的背景

(一)學術研究方向的凝練

無論教育管理者,還是教師自身,曾認為科學研究就是專業學術研究,即致力于理論知識的創新,追求知識體系的完善。其實這是狹義的科學研究認知。1990年美國卡內基促進教學基金會前主席博耶發表了題為《學術反思》的報告,提出大學教師要承擔4種相互獨立而又互相聯系的學術工作:探究的學術、應用的學術、教學的學術以及整合的學術[1]。這些分類使教師們認識到科學研究具有多元性,研究目的、側重點可依據自身情況進行選擇。科學研究中多少都會涉及其中的部分因素,其共同點是科學研究起源于問題。發現問題有3種途徑,即專業傾向、興趣使然和現實需求。選擇研究課題的最好辦法是同時考慮這三方面因素,并結合目前所從事的工作。

筆者在開設“中國人口科學”課程時發現,學生對我國人口國情以及人口結構變遷對社會、經濟等的影響有一定興趣。又考慮到人口的社會管理是社會管理的重要內容之一,于是申報了“人口社會學十講”重點課程。

(二)《人口社會學》教材

人口社會學學科首先在歐美國家出現。1901年法國社會學家阿森·杜蒙特在其《道德及以此為基礎的人口學》一書中主張用社會學和社會變遷方法研究人口問題。20世紀30—40年代,美國人口學家湯普森發起成立了用社會學理論研究人口學的人口社會學學派。20世紀中葉,美國社會學家戴維斯首次提出了人口社會學的研究對象,標志著人口社會學的誕生[2]。1970年美國社會學家福特等人主編了第一本《人口社會學》。從此以后,人口社會學就成了一門社會學分支學科。

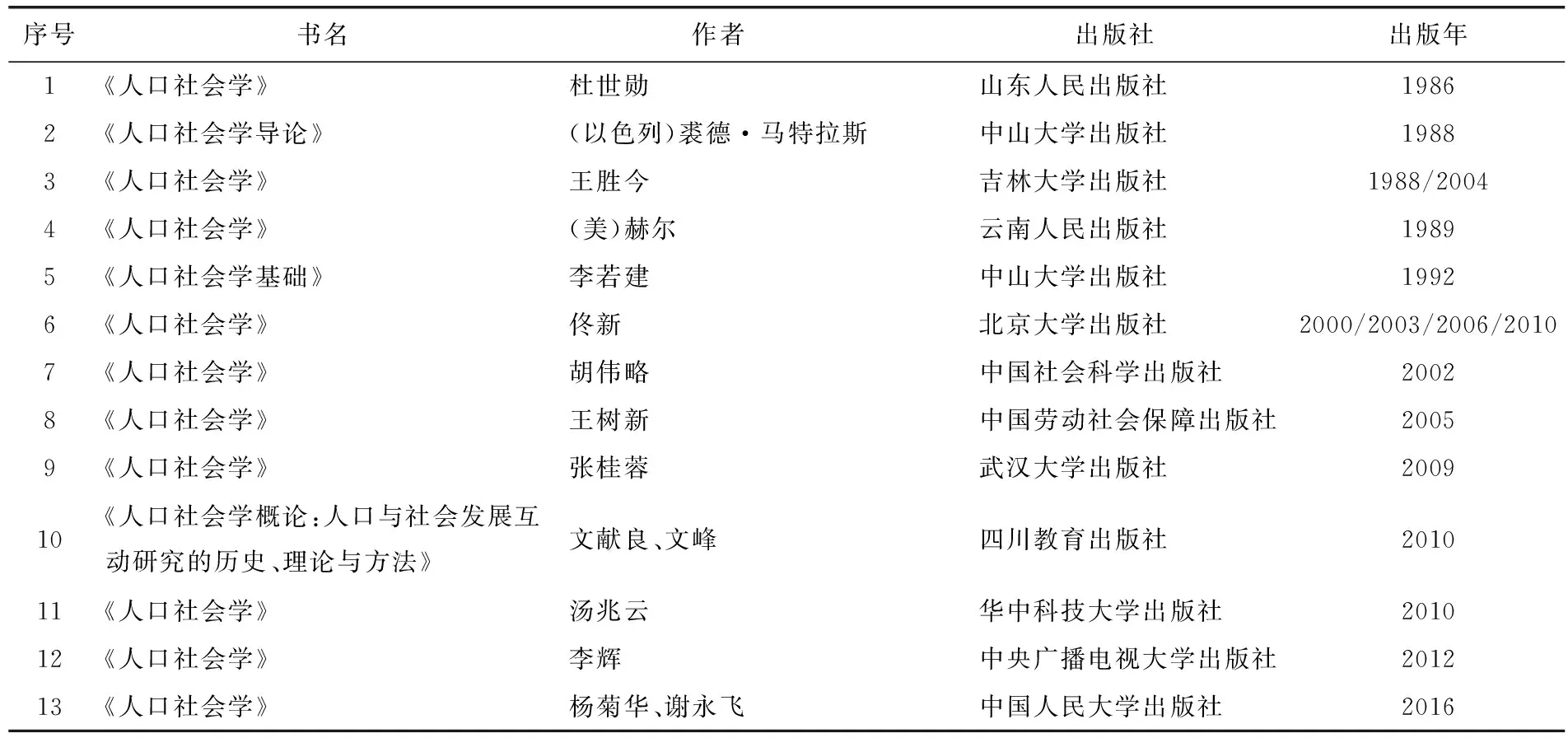

在國內,華東師范大學人口研究所杜世勛教授于1986年出版了中國第一本《人口社會學》,到目前為止能查閱到13部相關教材(含譯著),見表1。

第一本著作具有開拓性,確立了我國人口社會學的基本內容框架。其余著作除了闡述人口社會學歷史,基本理論與方法,人口過程、人口結構、人口遷移的基礎知識及與社會變遷的互動關系,又各具特色。佟新關注對中國人口問題的討論。王樹新對老年人口、貧困人口、社會邊緣性人口、人口現代化等專門問題進行了專章討論。張桂蓉突出課程應用性,對人口城市化、人口質量與人力資源開發、人口安全與可持續發展、人口政策與社會進步等具體現實問題進行專章研究。文獻良等人的教材集學術性、創新性、資料性于一體,對社會性別、女性發展、貧困人口、現代城市化評定與競賽指標、人口生理素質分析與量化、人口投資、人口管理等作了深入探討。湯兆云重點關注各種特殊人口群體的基本狀況、特征、基本需求、社會問題及其有關的社會工作,人口發展與社會發展之間的歷時互動關系。楊菊華、謝永飛還對人口狀況與政治格局展開專章討論。

表1 國內出版的人口社會學教材

資料來源:根據中國國家圖書館書目檢索整理

(三)“人口社會學”研究狀況

1.學術研討會

20世紀八九十年代,我國人口轉變加劇,社會問題增多。有4次人口社會學學術會議值得紀念:1988年11月首屆人口社會學研討會,主要議題是人口控制與社會發展,正式成立全國人口社會學研究會籌備組;1990年12月第二屆人口社會學研討會的主要議題是處于形成和發展之中的人口社會學;1994年6月第三屆人口社會學研討會的主要議題是探討家庭與社區養老服務互補等內容,田雪原教授提出了社會變革下的8個人口社會學問題;1996年6月第四屆人口社會學研討會的主要議題是人口與社會的可持續發展——代際公平問題、勞動人口問題、養老保險制度問題。

20世紀末,我國實現了人口轉變,人口社會學的研究課題逐漸分散于中國社會學會人口與環境社會學專業委員會、中國社會學會政治社會學專業委員會、中國社會學會城市社會學專業委員會等社會學分支學會的研究范圍之中。還分散于人口遷移與城市化專業委員會、人口老齡化專業委員會、人口與社會性別專業委員會、人口資源環境專業委員會、人口社會專業委員會等人口學學會分支中。

2.學術論文

在“中國知網”查找題名“人口社會學”的文獻(精確匹配),共得到82篇論文,其中,1981—1989年26篇,1990—1999年18篇,2000年以后38篇,除了1982、1989、2016年為7篇及以上外,其余年份均是3篇以下。20世紀80年代的研究主要涉及人口社會學學科內容框架體系、研究對象、研究方法、學科定向等基礎理論,為該學科的形成奠定基礎。20世紀90年代的人口社會學研究主要是三屆人口社會學研討會的綜述或側記。進入21世紀,關于人口社會學方面的研究議題主要有:自愿不育;人口流動,春運問題,農村流動人口社會支持,農村光棍;城鄉老年人、外來移民的人口社會學特征;對人口社會學著作的評述。教學研究方面的論文僅有2篇。教學研究與實踐的空間很大。

二、“人口社會學十講”教學設計與實踐

筆者結合自己參與的原計生部門的課題,正在參與的地方民政部門、老齡機構的社會實踐項目,以及我國人口國情的變化趨勢,申請開設“人口社會學十講”課程。

(一)課程教學目標

首先,課程定位是通識選修課,面向全校本科生開設。該課程的教學目標為:(1)對人口學、社會學以及人口社會學有一個基本認知;(2)了解人口現象和人口過程與社會進程的互動機制;(3)促使不同專業的學生從人口細分及其需求和社會進步的視角審視所學專業,開拓學生專業學習視野。

(二)課程內容體系

常州工學院是一所以工科為主,工學、理學、管理學、經濟學、文學、教育學、藝術學7大學科門類協調發展、綜合性較強的多科性地方高等學校。因此,課程內容的選擇必須考慮四大原則:一是學術性、實用性和趣味性相結合;二是講授基礎知識與解讀現實人口社會現象緊密結合;三是結合不同專業進行解讀,開展案例設計,如人口與設計、人口與市場、人口與科技、人口與教育等;四是基礎知識的體系性了解和專題研討的深入性學習相結合。

所以,“人口社會學十講”內容框架設計遵循基礎理論與問題專題相結合的原則。前五講是基礎概念與理論,每講名稱具有一定吸引力,如“人口與社會是什么關系”“中國最多會有多少億人——人口規模與預測”“漂泊與尋根的人口遷移——流動大軍的歸屬”“人多耽誤共富嗎——人口結構與產業結構”“地球還能供養人類多久——人口生態環境”。后五講是專題講座,包括“人口政策專題——生之多少”“人口老齡化專題——孝之艱難與感動”“人口城市化專題——蟻族之惑”“人口現代化專題——文明之殤”“女性人口專題——圍城之繭”。

(三)教學方法與考核方式

教學方法,上前五講主要采用講授法,輔之以數據、網課視頻等。后五講多采用課堂討論法,如政策案例講解,政府政策解讀,熱點人口問題和社會問題等頭腦風暴式、辯論式討論,同時充分運用現代多媒體優質教學資源進行輔助教學。

該課程考查方案突出實踐性。一是撰寫調查報告,采取問卷、訪談等方法在校園內開展關于人口社會熱點問題的調查,并寫成調查報告。二是通過單頁開放式試卷進行考查。

(四)教學總結

“人口社會學十講”課程共開設過4次,每次選課都要求不超過40人。通過兩種方式提高教學效果。第一,規定抄襲者不計成績,最終考核結果顯示學生總體成績大多優良。第二,撰寫課程學習總結,包括知識點歸納、收獲與體驗,以及改進課程教學的建議。除了與自身專業結合不夠理想外,其余教學目標均已達到。教師在網上為學生答疑、上傳教學資料,提高了教學效果。

三、課程內容的延伸——社區教育中的實踐

人才培養、科學研究、社會服務是現代高校的三大職能。筆者成功申報了2015年“常州市社區老年人精神關愛與審美傳播”特色工作室項目。積極申報社區教育面授課程,以拓展高校社會服務功能,促進社區教育發展,為社區老年人精神關愛工作服務。2016年《老年教育發展規劃》(2016—2020年)提出“推動普通高校和職業院校面向老年人提供課程資源”[3],因而本課題具有一定超前性。

該項目建設期為3年,總體目標是建成1個品牌項目,3門品牌課程,1個穩定基地。內容包括3個方面:提升老年人社區參與能力活動項目,社區教育課程開發與講座,基地老年人社區教育研究。目前開發的課程主要有“老年人的現代生活”“老齡社會下老年人價值”“老年社會心理講座”“老年人與網絡科技”“老年志愿者行為”“老年攝影與審美”等。

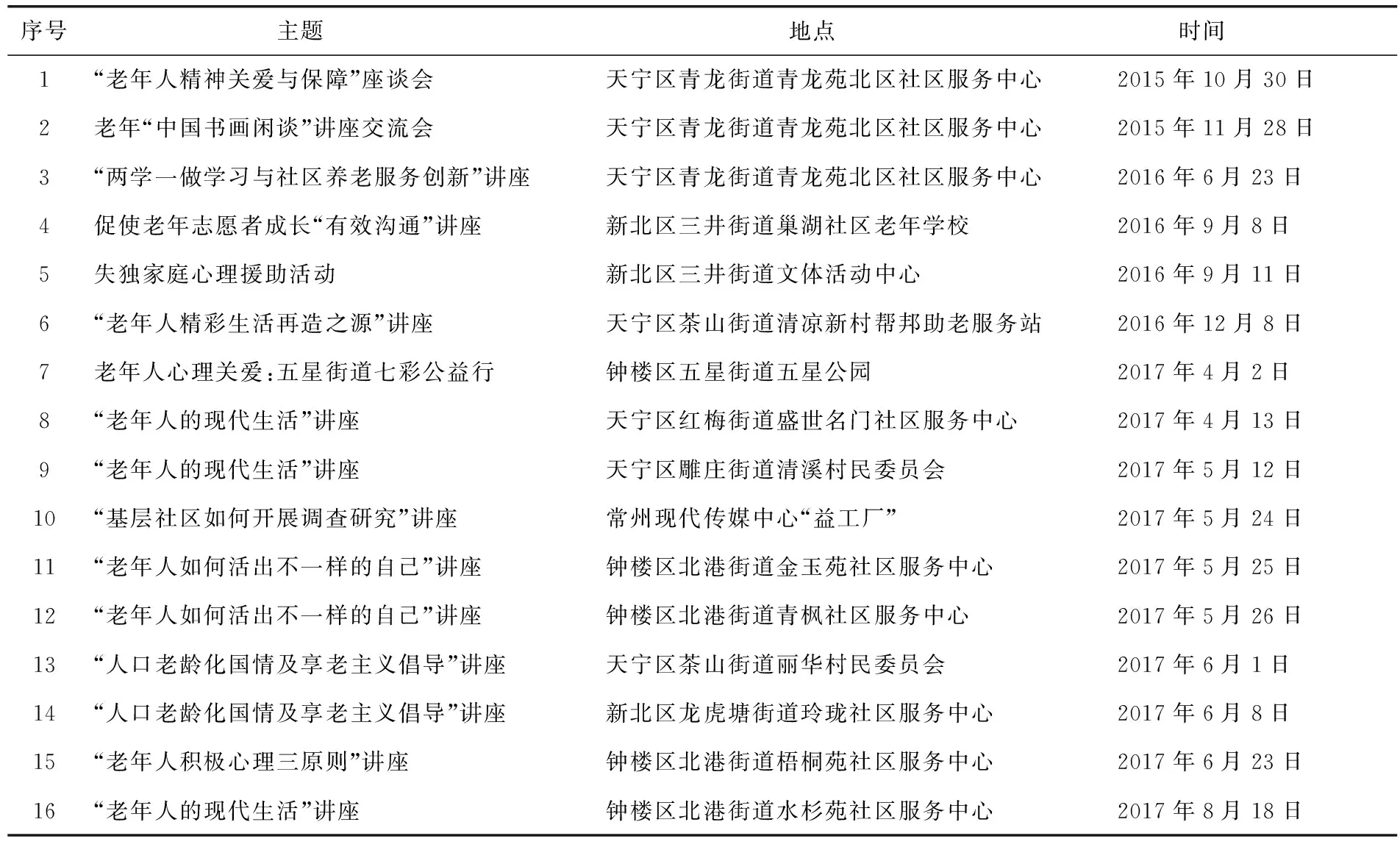

課程拓展項目開展3年來,已經在天寧區(紅梅、青龍、雕莊、茶山街道)、新北區(三井、龍虎塘街道)、鐘樓區(五星、北港街道)的16個社區開展了社區教育老年座談、講座或咨詢活動(見表2),效果良好,得到老年人群和社區工作者的認可,“常州終身教育在線”曾多次報道。

表2 “人口社會學十講”課程延伸常州社區教育活動(2015—2017年)

資料來源:根據“常州終身教育在線”報道整理

四、高校教學、科研與社會服務有機結合

(一)我國高校社會服務還處于認識和探索的初級階段

高等學校的教學、科研及社會服務3種職能產生于不同的歷史時期,教學職能在中世紀大學產生的時候就已經存在,科學研究職能在19世紀初期得到確立,而社會服務職能則于19世紀下半葉形成。目前社會服務既是高校自身持續發展的內在需要,也是提高我國高等教育整體服務水平、發展水平的基礎,更是促進社會經濟發展的客觀要求。但是,我國高校教學、科研已基本實現了體系化,社會服務雖受到重視但尚未實現體系化[4]。這從關于高校社會服務的研究中可見一斑,在“中國知網”搜索篇名“高校社會服務”的文獻(精確匹配),期刊論文共有155篇,碩士論文17篇,報紙文章有8篇。年度分布上,1990—1995年7篇,1996—2002年0篇,2003—2009年60篇,2010年至今113篇,由此可見我國高校社會服務職能的研究起步較晚。就研究主題來看,研究高校社會服務功能的文章有16篇,研究服務職能、服務能力、服務模式、服務倫理、服務管理的文章分別有40篇、25篇、8篇、7篇和4篇,說明我國高校社會服務職能的研究還處于認識和探索的初級階段。

(二)高校課程教學、科研與社會服務互動

查閱“中國知網”的相關文獻可知,討論教學與科研、科研與社會服務關系的論文相對較多,討論教學、科研、社會服務關系的論文僅數篇。如認為學生參加老師的課題研究就是科研與教學的結合,學生的實習就是教學與社會服務的結合,專利的產業化就是科研與社會服務的結合[5]。閆學玲、趙恒章指出了高校對3種職能的認識誤區:教學工作的中心地位只停留在形式上,數量硬化,質量軟化;過于重視科研、學校排名、教師考核與評職稱的硬指標;社會服務不是硬性指標,學校不太重視和支持[6]。教學是中心,是基礎,教師的科研和服務社會的活動都是在教學基礎上發展和衍生出來的;科研是關鍵,擔當著連接教學與服務的角色;社會服務是重要環節,發揮著激發教學與科研動力的功能。因此,高校課程教學、課題研究與專業社會服務是交織在一起的循環互動促進關系。

教師對教學模式探索的過程是教學—學術—科研互動的過程。教師對社會服務中的問題作深入思考時可能產生創造性想法。科學研究使教師為社會服務成為可能,知識經濟時代確立了知識在社會經濟中的核心地位,這為高校教師參與社會經濟活動帶來契機。由此可見,高校教師所從事的教學、科學研究和服務社會等活動是辯證統一,相輔相成,相互促進的。

開設該課程是為了滿足教學的需要,進而服務社區建設與教育。這些又反過來促使筆者深入思考和開展研究。筆者成功申報了一些研究課題,同時發表了多篇論文。如成功申報2012年常州市老齡科學研究中心立項課題“常州老年人精神關愛與老年文化建設問題研究”,2014年江蘇省社科應用研究精品工程立項課題“老年社區工作創新體系研究”,2014年常州市第十屆社會科學研究項目“老年人口社會分層與多樣化養老服務體系創新——對常州市的研究”,2015年江蘇省高校哲學社會科學研究一般項目“蘇南老年人社會組織建設與管理研究”,2015年常州開放大學社區教育特色項目“常州社區老年人精神關愛與審美傳播”等。同時,指導了2013年校級大學生創新訓練項目“老年癡呆患者群體的人口社會特征調研”。發表了《海峽兩岸老年教育社會組織管理比較研究》《長三角應對人口老齡化未來策略研究》《農村老齡問題實際狀況分析》《論居家養老服務老年人力資源開發》《常州城市老年人精神文化生活面貌調查研究》《基層老年人協會發展狀況及其完善政策》《老年人關于戲曲動畫欣賞的需求調查》等論文,榮獲多項獎勵。還有一些待研究的課題,如學生對代際關系的認知,國情演進中人口國情是如何演進的,公共管理中人口管理的重要性,如何積極應對老齡化社會的影響,老年人口內在結構如何影響養老服務規劃,公共事業管理專業教師發展、專業發展與人才培養如何與地方社會公共組織聯盟合作等等,這些研究課題又會促使開發新課程或者完善課程內容,如社區老年教育的課程及其內容可以作為學生課程中的案例。

“人口社會學十講”課程的社會服務延伸,也是落實中央鼓勵高校利用網絡平臺等多種媒介,推動精品教材和課程等優質教學資源社會共享[7]而開展的積極嘗試。

總之,目前高校在社會服務方面主要注重兩點:一是學校圖書館、博物館、體育館的社會服務業務得到重視,這是資源的社會化服務;二是高校科研成果轉化和咨詢服務,這是為產品或決策服務。其實,課程內容開發為社會服務內容是一項國民科學素養提升工程,比如“公共政策分析”“社區管理”“社會工作實務”等課程都可以開發為公共組織培訓服務內容,有助于提升公民的自我服務能力。因此,在知識經濟高速發展的今天,高校教師應當協調教學、科學研究與社會服務的關系。三者協調平衡,才能增強高校教師的專業能力。