新鄭大棗產業化問題研究

王夢佳

(河南工業大學經濟學院,鄭州450001)

一、新鄭大棗產業發展現狀

大棗維生素含量高,具有補中益氣,養血安神的保健作用。新鄭的氣候條件優越,光照充足,雨量適宜。同時地形平坦,土壤肥沃,良好的氣候條件和地理條件是大棗種植業發展的前提。新鄭大棗產業是將棗及棗制品通過標準化、工業化、品牌化的一系列步驟打造成藥食同源、滋補保健類食品。

(一)大棗種植業

新鄭大棗種植目前主要集中在以孟莊鎮為主的八個鄉鎮,年產鮮棗超過4萬噸,種植面積達到約15萬畝,250萬株。畝產平均450斤,大棗年交易量在6萬噸左右。新鄭大棗品種分為早熟、中熟和晚熟三個品種。其中,棗農主要種植的品種是灰棗和雞心棗,種植面積和規模占總面積和規模的99%。近幾年,新鄭市先后向國家商標局申請了“新鄭灰棗”、“新鄭雞心棗”等原產地證明商標,同時獲得了國家綠色食品證書。

(二)大棗加工業

新鄭現有相關企業多達300余家,年加工大棗量多達5萬噸,共創造了4億元的收入。紅棗粉、紅棗茶、棗生果、棗干、棗片、香棗、紅棗醋等知名度較高,同時棗業加工的煙用紅棗精、大棗浸膏、棗蓮王飲料等產品暢銷全國以及出口到東南亞等地區,年平均出口量達600萬公斤,收益可觀。

(三)大棗產業融合狀況

新鄭大棗產自歷史底蘊悠久的河南,政府為了將大棗文化與農業生態旅游為一體,促進大棗一二三產業融合,發展了與大棗相關的鄉村觀光農業。新鄭市政府聯合龍頭企業利用生態資源開發了一系列旅游景點,如古棗園、玉皇觀棗臺、萬畝紅棗園等,這些旅游文化項目,不僅提高了新鄭大棗的影響力,而且促進了新鄭經濟、文化事業的發展。

二、新鄭大棗產業化面臨的問題

新鄭各種與棗相關的加工企業多達300家,棗及棗制品加工業初具規模。目前,產業化發展過程中存在原料供給不足、產業化程度低、棗制品種類少、缺少龍頭企業帶動等問題。新鄭大棗產業化水平與較發達的省份仍然存在一定差距,產業化發展受到考驗。

(一)原料供給不足

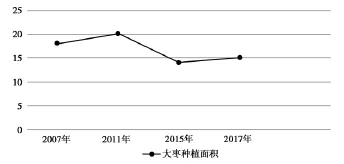

連續十年,大棗的種植面積如圖一所示,2007年種植面積18萬畝,在2011年種植面積達到10年來最大值20萬畝,隨后4年下降到2015年的種植面積14萬畝,2017年種植面積稍有增長,達15萬畝,但總體還是呈下降趨勢。出現這種趨勢的原因第一是因為隨著新鄭城鎮化發展、中部招商引資的政策優惠出臺、農林產業結構變化,選擇外出打工和從事第二、三產業的人員越來越多;第二是由于棗樹的管理十分繁瑣,不僅每年打藥次數多,而且投入的資金量大。這種情況下,棗農種植大棗的積極性受挫,許多棗民選擇放棄種植;第三是在有些棗區,棗農為了追求大棗產量和自身利益最大化,出現了大量使用各類激素以及農藥的現象,造成了棗樹發育不良,甚至棗樹枯死。大棗種植面積減少,難以為產業化提供足夠的原料。

圖一: 新鄭大棗種植面積

(二)棗制品種類少

隨著人民群眾生活水平的提高,對棗制品的要求從停留在簡單的原產品,變為需要包裝更為精美,種類更加豐富的精品產品。然而大多數大棗加工企業多是生產工藝簡單,產品粗放,個體加工商擁有商標注冊的產品更是少之甚少。這造成新鄭大棗的影響力落后于山東、新疆、陜西等幾個產棗大省,上述地區大棗制品價格實惠并且不斷推陳出新,例如山東省推出的雪城冬棗和武傳枝雪棗廣受好評。“好想你”棗業有限公司品牌目標定位在高檔棗制品上,常見的產品、居高的價格讓許多消費者望而卻步,失去了價格優勢,新鄭大棗的競爭力也在下降。

(三)大棗產業化程度低

在新鄭從事棗加工的企業規模普遍偏小,多是以鄉鎮企業和家庭作坊式工坊為主。這些小型棗制品加工企業使用的加工設備相對簡單,有的甚至還處于手工作坊式的生產階段。小型企業產品制干和分級采用初級手工分級效率低,難以實現標準化的生產要求,在棗干曬制中,采用自然風干造成漿爛損失和營養損失嚴重。對于生產衛生標準沒有達到統一,包裝、保鮮和深加工技術不到位,無法提供較高質量的產品。這些問題的主要原因在于企業自身缺乏對棗產品自主開發的能力,精深加工水平低下。在整個棗產業加工中,原棗產品占百分之八十,粗加工大約在百分之十,而精深加工只有百分之六左右,對于棗粉、棗醬、棗泥等精深加工產品則需要加工水平更高的設備,但是設備造價高,小型企業資金承擔能力有限。同時,大棗原料來源分散,小型企業與作坊難以保證質量標準,品牌意識薄弱,產品質量和安全問題尤為明顯。

(四)缺少龍頭企業帶動

新鄭棗業企業具有規模小、一家一戶經營分散性大的特點,企業品牌效應小,市場占有量少,也很難保證自身的品質。大型企業與棗農之間形成了緊密的聯系,棗農為企業提供優質品種,受市場價格波動小,定期采購,保證了企業充足的原料,也為農民創收帶來了發展前景,而規模較小的企業,與棗農之間的聯系不穩定,受市場價格波動大,棗農更愿意將原料售賣到規模較大的企業。現有棗業的龍頭企業數量較少,覆蓋面積和影響能力有限,相對于全市大棗加工的需求是不夠的。政府對龍頭企業的培育力度不夠,龍頭企業面臨融資難、資金注入量小的問題。在發展中,自身資本積累緩慢,貸款手續繁雜,資金無法順利流通,都限制了產業化的發展。

三、提升新鄭大棗產業化水平的對策

大棗作為新鄭支柱性農業產業,較高水平的產業化發展可以帶動棗業發展,增加農民收入與產業附加值。提升新鄭大棗產業化水平,可以在擴大大棗的種植面積和規模;開發大棗新品種;提高產業化水平;發揮龍頭企業的帶動作用等方面改善。

(一)擴大大棗的種植面積和規模

棗業產業化發展需要充足的原料,而種植面積和規模的減少,造成了原材料的不夠充分,為產業化經營帶來了阻礙。通過集中而有效地擴大大棗的種植面積和規模,提高棗業產量,才能滿足產業化發展對大棗量的需求。首先,擴大種植面積和規模需要對棗林進行科學化管理,以采用適合大多數經濟棗林的直播密植法,將棗樹的株距、行距、走向都調整在適宜范圍。其次,選擇耐干旱的農作物在棗林間種植可以降低澆水和化肥使用的頻率,這不僅將充足的營養留在棗行營養帶,也減少了棗農的工作量。最后指引棗農正確使用激素和農藥,采用綜合防治技術,做到化學防治與生物防治統一,保證棗樹健康生長。

(二)開發大棗新品種

針對市場對產品需求的變化和在市場中擁有更多的競爭力,生產出高產優質,種類多樣的大棗應是企業產業化中追求的目標。首先,建設棗業基地可以提供充足原料,保證質量。基地建設要規模化、集約化,例如大棗種植的示范區、示范村、示范鄉等形式。其次,招納和儲備知識型人才利用先進的生產設備研究出大棗更多品種類型,積極培育種植優質大棗滿足不同消費者和市場的需求。最后,企業品牌開發和宣傳也是提高競爭力的重要環節。如今媒體和互聯網影響力度巨大,嘗試利用電視網絡媒體廣告宣傳,快速傳播品牌;報刊、雜志刊登與品牌相關的內容,擴大影響力;通過互聯網銷售,投入資金少可以解決分散生產與大市場對接難的問題,擴大銷售規模。

(三)提高產業化水平

大棗產業化程度低下與使用初級加工設備和企業相互缺少有效聯系有關。實際生產中,企業大多數機械設備以初級加工為主,而精深加工環節,需要加工水平更高的設備。企業應學習其他品牌的先進生產技術,改善和加強自身產品創新以及積極引進先進的生產設備。小型和家庭作坊式生產企業自主經營,造成相互之間有效交流少,影響了產業化水平的提高。所以首先要引導小型企業和家庭作坊式工坊以股份制形式進行合并,共享效益,也能保證原料的質量;然后企業通過融資等形式,聯合多種形式的企業;最后科學規劃大棗加工企業的布局,將現有加工企業的原料、產品、廢棄物整合在一個范圍內,循環利用,提高產業化水平。

(四)發揮龍頭企業帶動作用

我國是市場經濟體制,市場決定了企業的走向,企業決定了棗業的走向。龍頭企業以自身的市場影響力帶動規模較小的企業開闊市場,可以將分散的農戶統一組織起來,實現有效管理。建立以市場為導向,大棗加工企業為龍頭,農戶、生產基地為依托,實行產供銷一體化是產業化的模式。“公司+基地+農戶”的形式,加大農戶和企業之間的關聯性,能夠不斷延伸產業鏈條,提高產業化水平。政府應鼓勵和培育更多的龍頭企業,實施資金優惠補貼和政策扶持機制,提高棗商積極性。充分利用龍頭企業的品牌和市場優勢的同時,也要完善大棗產業產業化運行機制,根據企業自身發展狀況制定利益分配機制和流轉機制,與棗農簽訂協議,定時溝通還要在法律約束下保護中小企業的利益和品牌價值。