某幼兒園操場地面局部沉降檢測與處理

柴 宏 趙帥鵬 李錦銘 殷占忠

(1蘭州理工大學土木工程學院,甘肅 蘭州 730050;2寧夏建設工程質量安全監督總站,寧夏 銀川 750001)

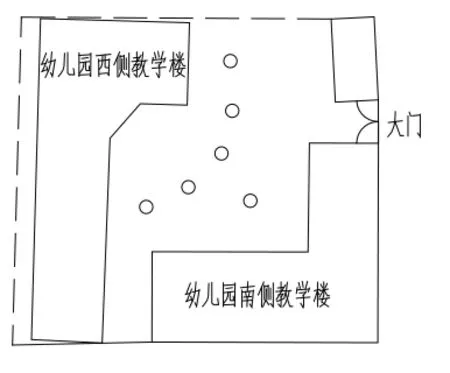

蘭西幼兒園位于蘭州市七里河區,面積約為1000平方米。園內有兩棟教學樓,其中靠南側的教學樓平面布置為L型,地上七層,框架結構;靠西側教學樓平面布置為一字型,地上三層,框架結構。2015年,幼兒園院內靠西側教學樓一側地面出現局部下沉,下沉面積約有150平方米左右,沉降幅度較大,目測有裂縫產生。蘭州理工大學接受委托對該幼兒園操場的地基進行檢測并處理。

本次檢測目的是在認真分析區域地質資料的基礎上,針對場地沉降特征進行詳勘找出沉降原因,其主要任務是:1)查明地面沉降的特征、成因、分布范圍、發展趨勢和危害程度,提出治理方案。2)查明地面局部沉降范圍內黃土的類型、年代、成因、分布范圍、工程特性,分析和評價地基的穩定性、均勻性和承載能力,提出地基處理方案[1-2]。3)查明對場地有影響的地表水體的分布、水位、水深、水質、防滲措施、淤積物分布及地表水與地下水的水力聯系等,分析地表水體對沉降造成的危害。4)查明地下水的埋藏條件,提供場地的地下水類型、勘察時水位、水質、巖土滲透系數、地下水位變化幅度等水文地質資料,分析地下水對地基的作用,提出地下水控制措施。5)判定地下水對場地的腐蝕性。6)分析工程周邊環境與工程的相互影響,提出環境保護措施的建議。

1 地質勘探分析

1.1 工程鉆探

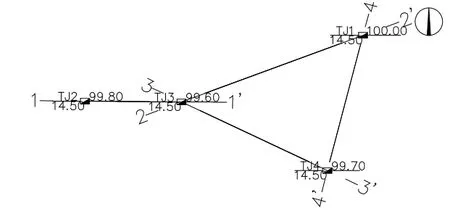

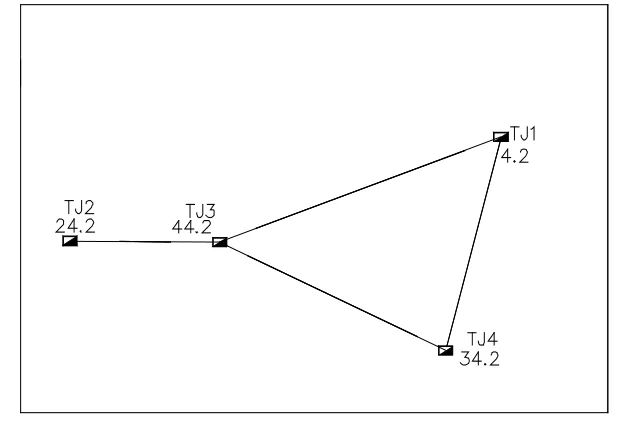

本次工程勘察鉆探嚴格按照勘察大綱的鉆探技術要求及《工程地質鉆探事前指導書》進行。鉆探設備采用電動洛陽鏟1臺,由現場地質人員對各個鉆孔的巖芯進行編錄和拍照。鉆探按設計要求采集了擾動卵石樣、原狀砂巖樣和水質分析樣,并進行了相關的原位測試工作。對勘探點編號按照勘察大綱的要求統一進行。勘探點布置按照《巖土工程勘察規范》GB50021-2001(2009年版)的有關規定[3],并根據委托單位提供的地質資料等進行布置,分別鉆孔4個,勘探點平面布置圖如圖1。勘探點標號為TJ1~4,TJ表示探井,直線表示觀測路徑。假定TJ1處地面高程為100.00,其他各勘察點均由此點引測。

場地在勘探深度范圍內未發現地下水,可不考慮地下水對場地沉降的影響。

結合下沉區域地質勘探的鉆孔情況,為查明防空洞大小、埋深及分布,還需在地面布置釬探點。同時判斷是否是廢棄防空洞頂板發生變形或位移造成地面沉降,為后續是否對防空洞進行加固處理提供依據。根據釬探孔檢測結果,操場下沒有防空洞,場地土質和勘探結果一致,圖2釬探孔布置圖。

圖1 勘探點平面布置圖

圖2 釬探孔布置圖

1.2 地質分析

根據現場檢測資料,在勘探深度范圍內,所揭露地層自上而下依次為:人工填土、粉土2個工程地質層,分述如下:

①-1層:雜填土(Q4ml)雜色,稍濕,稍密~濕。主要成分為粉土,夾雜砂礫、塊石、碎磚塊、煤渣、白灰等建筑、生活垃圾。該層層厚1.20~1.40m。

①-2層:素填土,灰褐色,稍密,稍濕~濕(局部2.2~4.0m段含水量較大,土質很濕,TJ3局部段飽和),主要成分為粉土,雜質成分較少,雜有少量的植物根系、桿經,偶見塊石,濕陷性土,濕陷到底。該層層厚5.50~7.30m,層面埋深1.20~1.60m。

②層:粉土(Q4al+pl)黃褐色-灰褐色,稍濕-濕,稍密,場地內連續分布,該層上部含少量植物根系,土質不均勻,局部夾有粉質粘土薄層,搖振反應中等,無光澤反應,韌性低,干強度低,濕陷性土,濕陷性逐漸消失。層面埋深6.70~8.80m。

該場地位于蘭州,其粉土顆粒占總重量約50%~70%,濕陷系數大于0.015,再結合現場勘探情況,判定該土質為濕陷性黃土。濕陷性黃土是一種十分特殊的土質,俗稱大孔土,主要分布于我國陜甘寧等缺水少雨的干旱地區。屬砂壤土的范疇,砂壤土的粘土含量為12.50%~25%,壤土的粘土含量為25%~37.50%,而濕陷性黃土的顆粒組成中粘粒的含量為8%~26%,屬于砂壤土,但其性質與砂壤土又有所不同:①在天然狀態下具有肉眼能看見的大孔隙,孔隙比一般大于1,并常有由于生物作用所形成的管狀孔隙,天然剖面呈豎直節理、顆粒粗,土質干燥;②顏色在干燥時呈淡黃色,稍濕時呈黃色,濕潤時呈褐黃色;③土中含有石英、高嶺土成分、含鹽量大于0.30%,有時含有石灰質結核;④吸水及透水性較強,塑性粘聚力差,水流沖刷易形成溝壑,不易粘結,土樣浸入水中后,很快崩解,同時有氣泡冒出水面;⑤在干燥狀態下,有較高的強度和較小的壓縮性,由于土質豎直方向分布的小管道幾乎能保持豎立,邊坡遇水后,土的結構迅速破壞發生顯著的附加下沉,產生嚴重濕陷[4]。這種土質的地基處理與其它土質相比,施工難度大,進度慢,程度復雜,耗用時間長。

治療組術后1 d眼壓明顯低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),兩組患者術后3、7 d眼壓比較差異無統計學意義(P>0.05)。

1.3 原位測試分析

1.3.1 密度與含水量分析

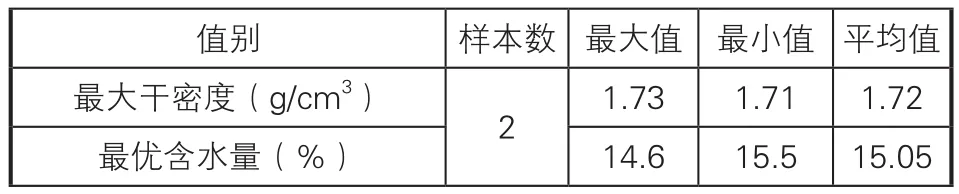

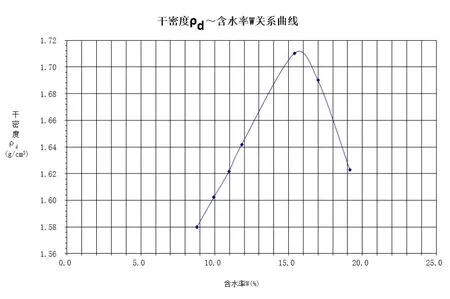

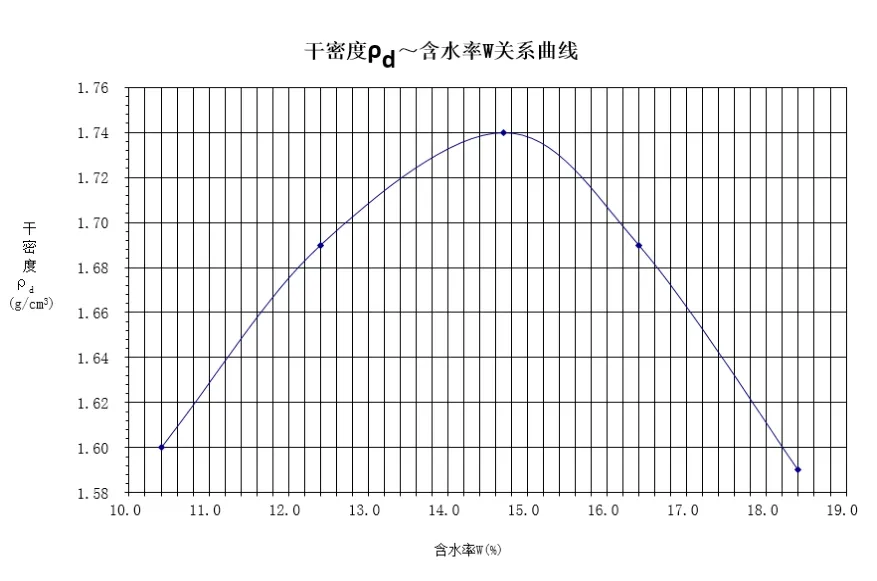

本次檢測在兩個探井內采用刻槽法從粉土層1.0~2.0m范圍內取擊實樣2組,進行輕型擊實試驗,分析結果統計列于表1。根據現場1.0m、2.0m處擊實試驗、土工試驗數據和《建筑地基基礎設計規范》,經計算可得現場1.0m、2.0m處實際壓實系數分別為0.78、0.81。干密度與含水率曲線如圖3、圖4。

表1 擊實試驗統計表

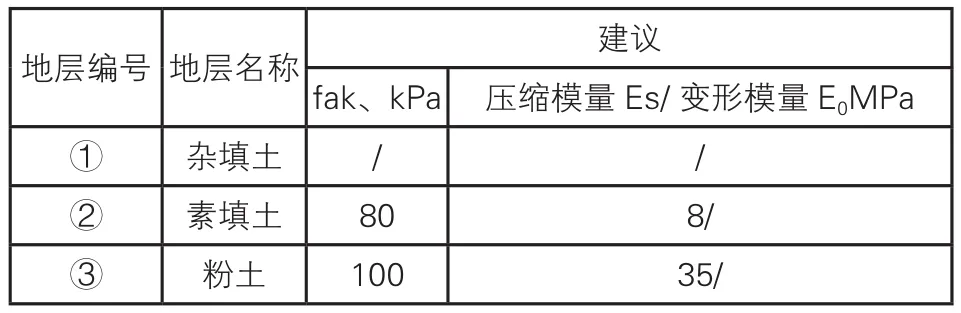

1.3.2 承載力與變形參數

根據土工試驗統計成果及現場原位測試結果,依據《建筑地基基礎設計規范》(GB50007-2011),并結合地區建筑經驗[5],綜合確定各擬建場地內各層地基土的承載力特征值與壓縮變形指標分述如下。

2 取樣室內分析

根據大綱的要求,對黏性土采取原狀土樣,主要通過探井采集樣品,輔以150mmx200mm黃土薄壁無襯取土器靜壓取樣,取樣質量等級為Ⅰ級。

圖3 TJ3#干密度與含水率曲線

圖4 TJ4#干密度與含水率曲線

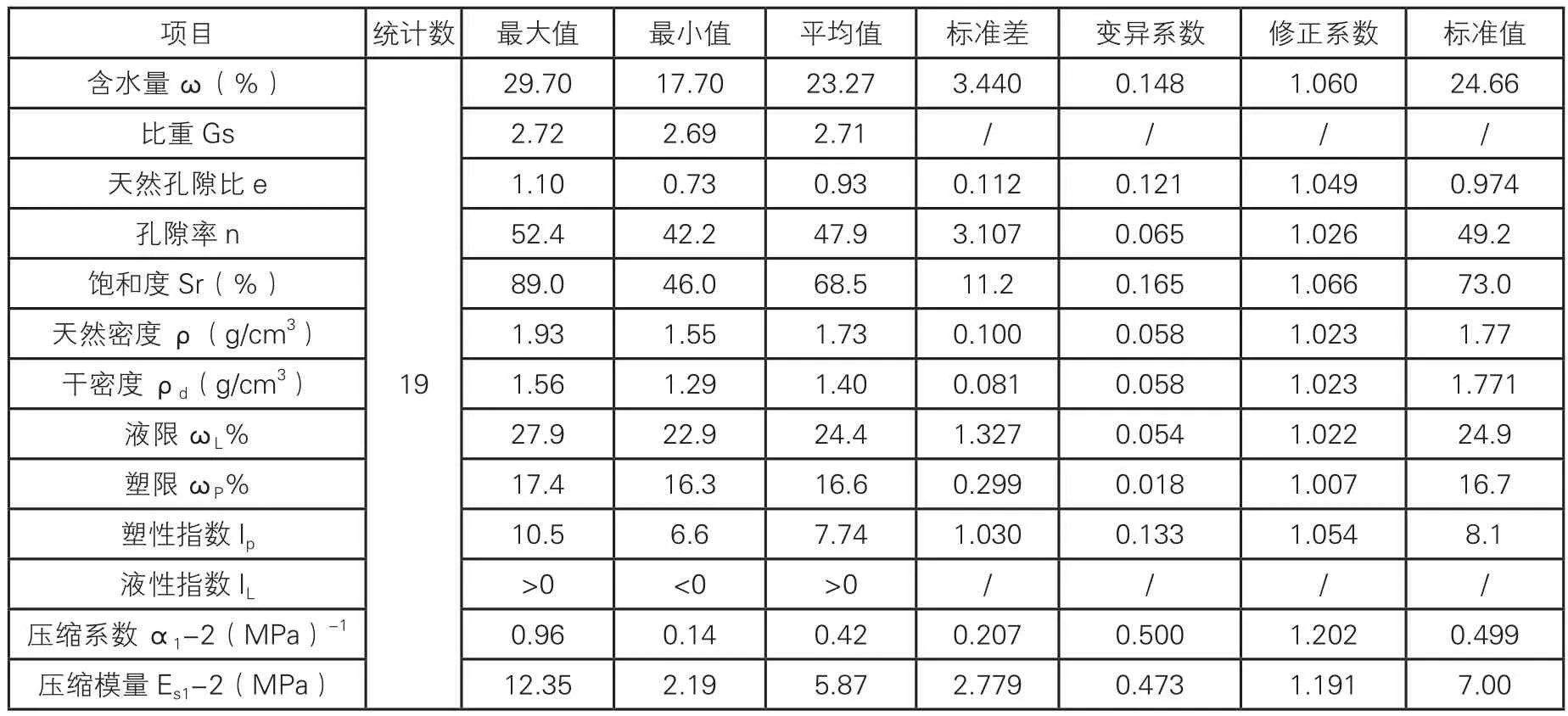

2.1 黃土主要物理力學性質測試

本次勘察在①-2素填土層,②粉土層中采取原狀土樣進行室內物理力學性質測試(詳見土工試驗成果表),其主要物理力學性質統計如表3、表4。

對主要工程特性做如下評價:天然含水量狀態下的壓縮系數a1-2=0.14~0.96MPa-1、平均0.42MPa-1,壓縮模量Es1-2=2.19~12.35MPa、平均5.87MPa。依據《建筑地基基礎設計規范》(GB50007-2011)第4.2.6條,素填土在自然含水量狀態下呈中-高壓縮性。

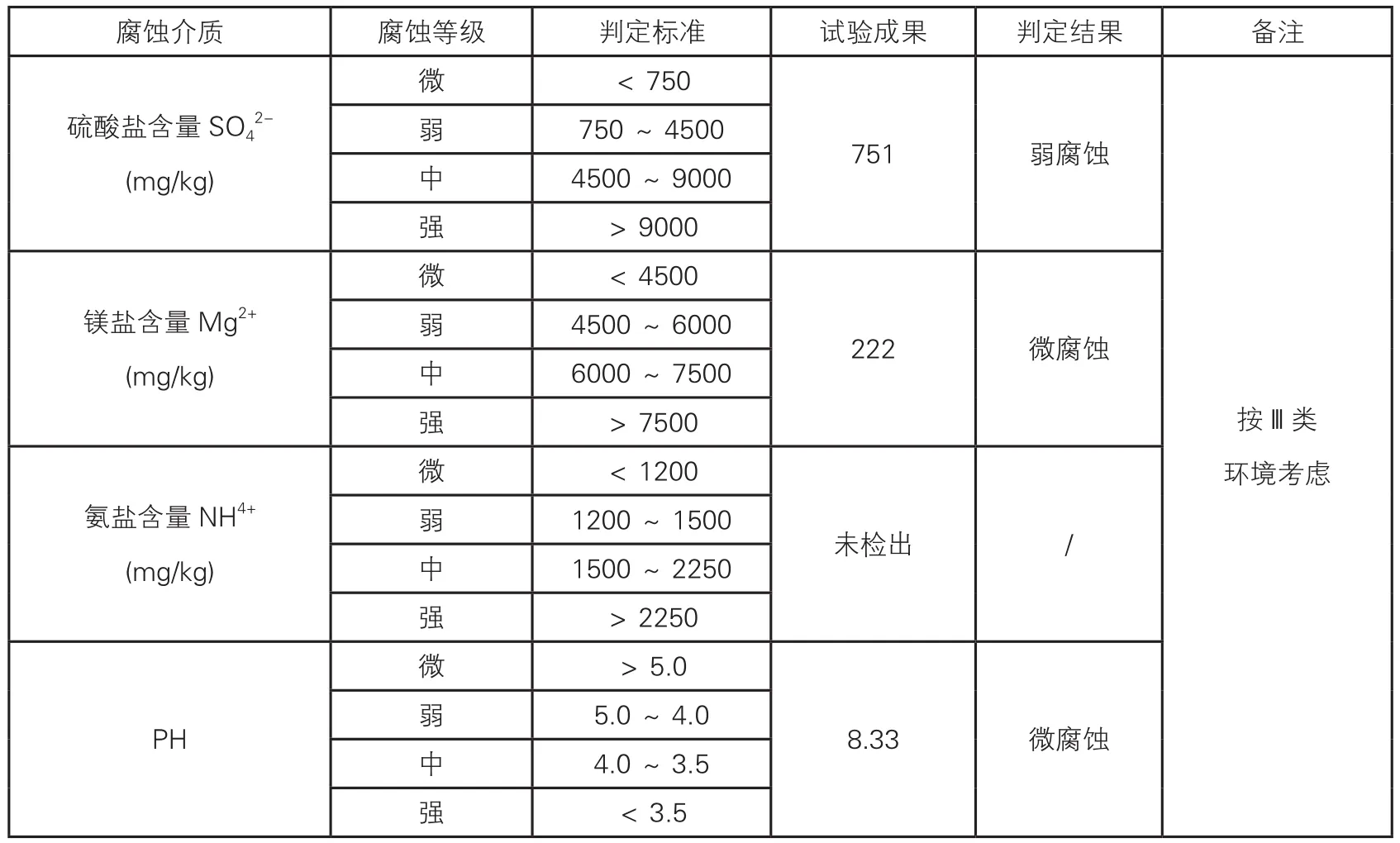

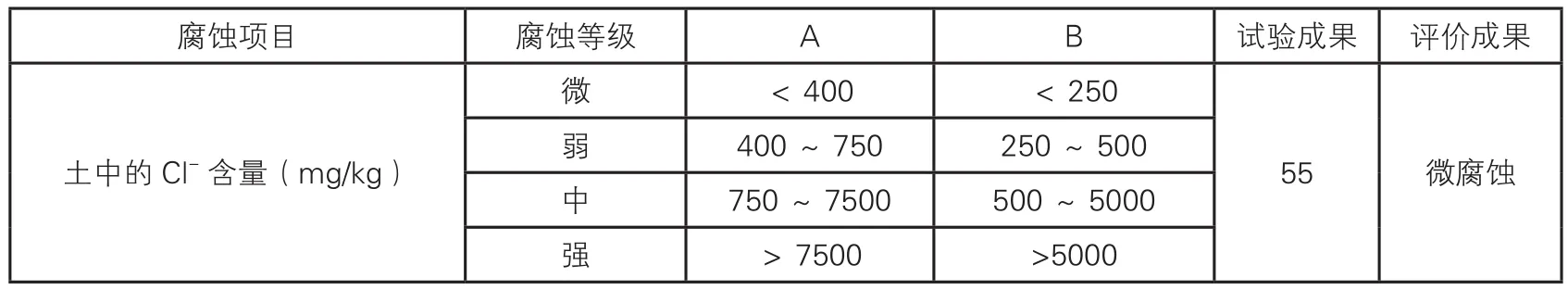

2.2 地基土腐蝕性分析

本次勘察在工程區域內共在2個鉆孔內取1件易溶鹽土樣進行室內分析詳見(土樣分析報告單):根據《巖土工程勘察規范》(GB50021-2001,2009版),在環境類型為Ⅲ類的弱透水土層中,地基土對混凝土結構具有弱腐蝕性,對鋼筋混凝土結構中的鋼筋具有微腐蝕性,其地基土腐蝕性評價詳如表5、表6。

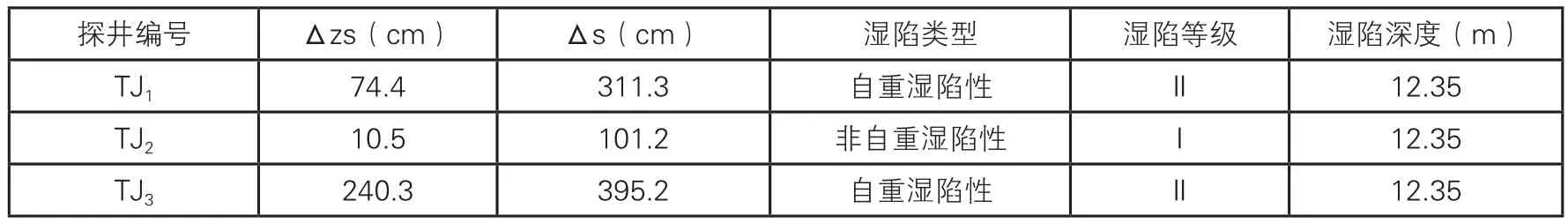

2.3 地基土濕陷性分析

表2 承載力特征值及壓縮變形參數建議值

為評價場地地基土的濕陷性,采取原狀樣進行濕陷性試驗。試驗結果詳見附表,濕陷性土判定表見濕陷性評價計算表。各探井的濕陷量匯總結果如表7。

經綜合分析,場地應按自重濕陷性場地考慮,濕陷等級按Ⅱ級(中等)考慮。

3 沉降原因分析

濕陷性黃土受水浸濕后,在上覆土層自重應力作用下發生濕陷。黃土濕陷的原因常由于管道漏水,地面積水,生產和生活用水等滲入地下,或由于降水量較大,灌溉渠和水庫的泄露或回水使地下水位上升等原因而引起。但受水浸濕只是濕陷發生所必須的外界條件,而黃土的結構特征及物質成分是產生濕陷性的內在原因。

由黃土濕陷性機理得出該場地內地面下沉主要原因可能有三:一是由于土體為濕陷性黃土,場地內給排水管網漏水造成黃土濕陷而引起地面下沉;二是場地內地表水排水不暢導致積水引起滲漏;三是場地內防空洞頂板變形或發生位移造成的地面沉降。

首先,現場對自來水井、地下水井、排污井和管道進行排查,并未發現漏水現象,故排除自來水井、地下水井、排污井和管道滲入引起的地面沉降。

其次,經過釬探,場地內并無因防空洞塌陷引起的下沉,同時根據下沉形狀判斷,并非局部塌陷引起的下沉,故排除原因三。

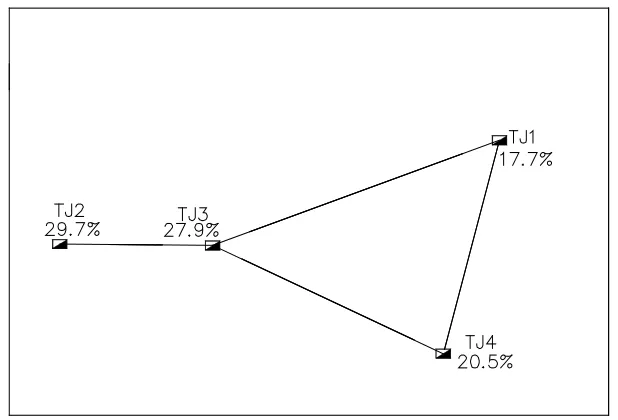

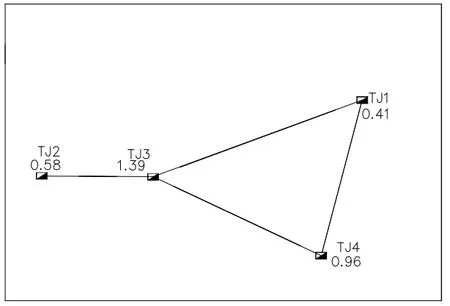

另外,現場檢測發現,TJ3#勘探點附近有一集水井,井內一直存有積水。再由相關數據可知,各勘探點隨著深度加深,其含水率呈現先增加后減小趨勢,說明該場地的土質情況是中間層濕潤,而頂層和底層含水量小,呈紡錘型。故推斷該場地沉降也不是由地下水引起的。再結合各勘探點的地面沉降量和含水率,各勘探點沉降量大小:TJ3>TJ4>TJ2>TJ1;同一深度下土質含水率:TJ3≈TJ2>TJ4>TJ1,由于TJ3挖到4m時成淤泥土而停止開挖,TJ2的含水率5m時含水率縮減到20%,因此可以判定隨著深度的增加TJ3的含水量較大。因此該場地下沉原因應為地表水滲入導致的。

表3 素填土主要物理力學性質統計表

表4 粉土(Q4al+pl)主要物理力學性質統計表

表5 土對混凝土結構的腐蝕性評價

表6 土對鋼筋混凝土結構中的鋼筋的腐蝕性評價

表7 場地濕陷量匯總表

取同一深度下的黃土,研究其含水率和壓縮系數。為方便對比,取4m深度的黃土進行對比分析。結果表明勘探點沉降量不同是由于土體壓縮度不同所致。各勘探點土的含水率、壓縮系數見圖5、圖6。圖7為各勘探點的沉降量。

最后,根據業主單位提供的資料,該場地的沉降在空間上有一定的連續性,在時間上有一定的持續性,2015年開始發生局部沉降,沉降幅度明顯。但最近一年沉降量幅度變小,基本無明顯變化,說明該場地濕陷性黃土趨于穩定。

圖5 各勘探點土的含水率

圖6 各勘探點土的壓縮系數(MPa-1)

圖7 各勘探點處地面沉降量(cm)

結合以上情況以及現場勘探情況、濕陷情況、土質含水量以及土層壓縮系數等指標,判定場地處集水井處發生地表水滲入,導致場地內的濕陷性黃土發生不均勻沉降。

4 結論與建議

根據檢測,TJ3#勘探點地面沉降量為44.2cm,TJ2#勘探點地面沉降量為34.2cm,TJ2#勘探點地面沉降量為24.2cm,TJ1#勘探點地面沉降量為4.2cm,各勘探點沉降量大小:TJ3>TJ4>TJ2>TJ1。其中場地以TJ3#勘探點為中心呈現漏斗狀。根據現場考察、計算濕陷量、壓縮系數和含水量等指標,該場地發生不均勻沉降的主要原因是由于場地沉降最嚴重處有一個集水井,且集水井滲漏導致附近土質含水量最高(接近30%),引起場地內的濕陷性黃土發生以該處為中心的漏斗狀沉降,因此該場地下沉原因應為地表水滲入而引起。

根據對各勘探點的檢測發現,該場地的含水率基本在25%以上且濕陷的深度達到13m。場地周邊為幼兒園教學樓,考慮其安全性需要對該操場地基進行加固處理。

處理建議:1)采用灰土擠密樁:打入鋼套管,或振動沉管或爆擴等方法,在土中成樁孔,然后在孔中分層填入素土(或灰土)并夯實而成。在成孔和夯實過程中,原處于樁孔部位的土全部擠入周圍土層中,使距樁周一定距離內的天然土得到擠密,從而消除樁間土的濕陷性并提高承載力[6-7]。2)對TJ3#勘探點附近的集水井重新進行防水處理,積極疏通引導水流,防止出現積水。同時,做好整個場地的排水、防水工作,防止發生濕陷而造成建筑物損壞。