國內首例經鼻內窺鏡下兒童顱咽管瘤切除手術成功,開啟治療新方向

文/鄭繼翠 羅燕倩(復旦大學附屬兒科醫院) 編輯/一 帆

顱咽管瘤是一種兒童最為常見的顱內腫瘤,雖屬良性腫瘤,但既往常用的開顱手術方式有創傷大、手術時間長、術后并發癥多等弊端。同時,由于顱咽管瘤生長位置較深,手術全切除率低,導致具有高復發以及無瘤長期生存率低的特性。因而這也使其成為唯一具有惡性結果的良性腫瘤,也是一種令神經外科醫生感到沮喪的神經系統良性腫瘤。

隨著技術的進步,近幾年開展的經鼻蝶神經內鏡下切除顱咽管瘤取得了可喜的進步,這種微創手術方式從另一個全新的角度帶來了全切顱咽管瘤的希望。由于該入路技術難度較大,兒童鼻孔小,蝶竇發育差,因此,在臨床上均為成人應用,國內在兒童年齡段尚未開展。日前,由國家兒童醫學中心、復旦大學附屬兒科醫院神經外科主任李昊教授帶領的團隊成功完成國內首例神經內鏡經鼻兒童顱咽管瘤切除術,經過兩個多小時,患兒的顱內腫瘤被絕大部分切除,并最大程度地保護了患兒的視神經。術后患兒視力沒受任何影響,且恢復迅速。

開顱手術風險大、恢復慢

6歲的男孩加加(化名)因發熱、流鼻血而到醫院就醫,最終在國家兒童醫學中心、兒科醫院被確診為顱咽管瘤,經影像學檢查,發現“鞍區占位,垂體柄及視交叉受壓”。

顱咽管瘤有兩個發病高峰,兒童高峰在 5 ~15歲,成人高峰在 40 歲左右,其主要臨床表現為因顱內壓增高癥狀而出現頭痛、嘔吐等,同時伴有視力視野障礙,以及生長遲緩、尿崩、向心性肥胖、第二性征發育不良等內分泌功能紊亂癥狀。

顱咽管瘤由于位置較深且毗鄰重要結構,手術復雜且困難,在神經外科手術技術上,被稱為皇冠上的明珠。因此,著名的神經外科鼻祖哈維·庫興(Harvey Cushing)認為: “除非有一種技術能原位摧毀腫瘤,使其靜止化,否則顱咽管瘤的死亡率將維持在一個較高的水平。”

顱咽管瘤治療方式主要為手術治療。據李昊教授介紹,既往的開顱手術創傷大,需要分離正常腦組織或切開正常腦組織才能到達腫瘤,損傷大,手術時間長,風險大,術后并發癥多。顱咽管瘤手術困難和圍手術期的高風險,使得手術的全切除率相差甚大,大部分報道的全切除率在 25%~75%。

國內首例經鼻內窺鏡下兒童顱咽管瘤切除手術成功

加加的腫瘤已明顯壓迫視交叉,必須盡快手術治療。經復旦大學附屬兒科醫院神經外科、復旦大學附屬華山醫院神經外科以及兒科醫院內分泌科、麻醉、手術室多學科討論,評估術式及術后可能出現并發癥及處理,最終專家們達成共識——采取神經內鏡經鼻腔切除腫瘤。近些年來已有采取神經內鏡下經鼻蝶手術切除本類腫瘤的報道。

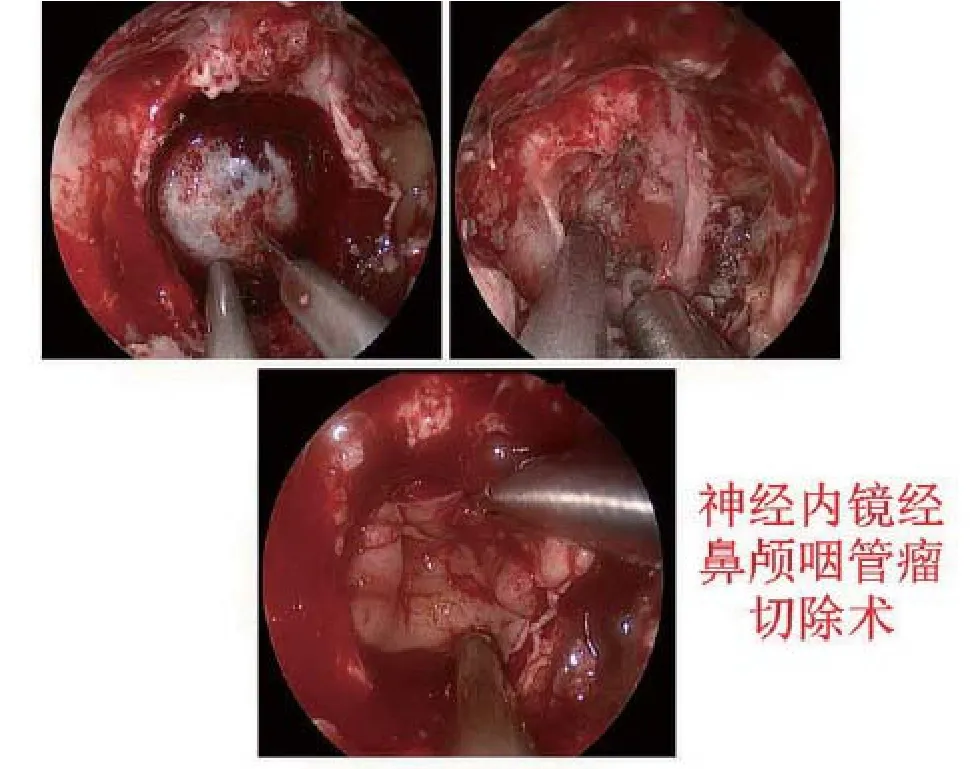

在華山醫院神經外科和兒科醫院神經外科強強聯手下,內窺鏡從鼻孔進入,通過顱底進入腫瘤底部,在內窺鏡下先切開腫瘤底部包膜,充分暴露出腫瘤組織,再從腫瘤組織中部切開瘤體,吸除內部囊液,然后在腦內窺鏡的指導下,依次刮除瘤體組織。“腦內窺鏡可以深入到腫瘤內部,清楚地顯示腫瘤內部的情形,因此整個瘤腔內部的組織可以得到比較干凈的切除,大大減少腫瘤組織殘留,也降低了復發幾率。”李昊教授表示,由于該手術方式能提供手術區域清晰的全景圖像,解剖結構暴露清楚,可全方位清晰顯示腫瘤與周圍的重要結構,因此,可最大限度地切除腫瘤,并降低對正常神經血管的損傷可能。

兩個多小時的手術,加加顱內腫瘤被絕大部分切除,并最大程度的保護了視神經。李昊教授欣喜地表示,術后患兒視力沒有受到任何影響,術后第二天便可坐起,并正常飲食,內分泌功能也沒有受到影響。

兒科醫院神經外科在國內開展首例經鼻內窺鏡下兒童顱咽管瘤切除術,開啟了兒童顱咽管瘤手術治療的里程碑,不僅減少了兒童正常腦組織的損傷,同時降低了兒童類似腫瘤的手術損傷,給兒童顱咽管瘤治療開啟了新的方向。