生物學科核心素養學生學習效果研究

李妮娜

(西安外國語大學附屬西安外國語學校,陜西 西安)

一、研究原因

我校自教育部2014年提出生物學科核心素養的培養理念后,積極響應國家政策,在生物教學中大力推廣新教育理念,將單一的學科知識目標向綜合的能力素養目標轉化。在教學中,主要對教學目標進行完善與改良,大力推廣小組合作學習模式,組織開設“科技節”等措施,落實學科核心素養的培養目標。經過教師與學生的共同努力,生物學科核心素養的培養已經初現成效,現就教學改革中采取的各項措施是否有效促進了學生的學習效果,進行調查研究。通過問卷了解生物學科核心素養的培養情況,及培養中可能存在的問題。針對發現的問題,進行教育教學方式調整,在后階段能更有效地指導教學,促進師生共同進步。

二、研究工具和調查對象

此次調查問卷,針對學校在生物學科核心素養改革實施中,學生的學習效果進行調查。通過問卷中的試題,了解學生對于不同改革措施所持的態度。本次研究采用隨機抽樣的方法,抽取西安外國語學校初中五個班級,共226名學生參與調查。在調查前對學生特別強調了不記名問卷調查的性質,希望學生在沒有任何顧慮的情況下如實填寫。

三、數據分析

調查中,共發放問卷226份,其中不合格問卷3份,有效問卷223份,有效問卷率為99%。根據調查問卷內容及數據分析,生物學科核心素養教學的學生學習效果明顯,現就教學中采用的教學方式對生物核心素養培養的促進作用和生物核心素養四個方面的培養效果進行分析,具體情況如下:

1.豐富的教學方式能有效促進核心素養的提升

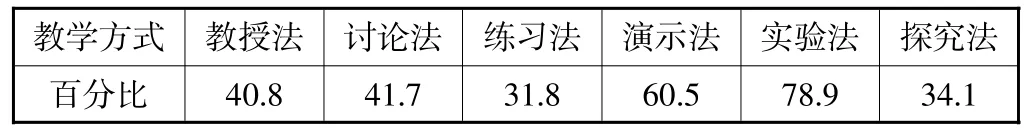

表1-1 學生對不同教學方式的態度

表1-2 學生對化解難點方式的選擇

教師對課本知識的拓展延伸得到了學生的認可(見表1-1教學方式1),75.8%學生認為有必要,22.4%的學生認為有一些效果。學生對生物學習產生興趣,對獲取生物領域的相關信息產生渴望,很好地調動了學生學習生物學科的動力,從而也促使學生從內心接受適當的收集資料、實地調查和制作模型等拓展作業,增強學生對完成生物作業的自信心。當然在作業上面增加難度,只有28.7%的學生認為是有必要的,52.5%的學生認為還行,18.4%的學生認為沒有必要(見表1-1教學方式3)。這個認可率較課堂有很大的減少。一方面生物學科不是中考科目,有很多學生不愿意在周末用很多時間完成與考試關系不大的生物學科作業。另一方面,中學生的學業較多,沒有精力完成更多的學科作業。

“科技節”的籌劃與開展,是我們將學生帶入生物領域的一項重要措施,數據中46.4%的學生對“科技節”認可,47.2%認為組織“科技節”有一些作用,能感受到學生也樂于參與此項活動,因此對活動給予更高的期待(見表1-1教學方式4)。實驗法(78.9%)、演示法(60.5%)、討論法(41.7%)、探究法(34.1%)等多樣的教學形式,豐富了學生獲取信息的途徑,調動了學生的感官,增加了學生演練、思考、分析、商討、操作等不同的學習方式。多方位刺激學生的感官,形成立體式學習方法,促進學生對難點知識的理解(見表2)。

2.對生物核心素養的培養

(1)有效提高了學生實驗探究的興趣與能力

表2 學生對實驗探究的興趣與能力

在教師化解難點知識時,應用到的六種不同方法中,實驗法(78.9%)和演示法(60.5%)是學生認為效果最好的兩種教學方式(見表2內容1)。說明通過學生自己觀察實驗現象、動手操作實驗步驟,所涉及的知識印象最深刻,理解也最有效。因此,雖然學生對課本中安排的分組實驗5.8%的學生存在困難,57.4%的學生有一些難度,但仍就有52.9%的學生愿意在課下繼續實驗(見表2內容2、3)。可以看出學生對于實驗有著非常強烈的欲望,我們可以借此契機,提高學生的實驗探究能力,以及鍛煉學生克服畏難情緒的有效方法。

在教學中曾經經歷過的“鼠婦生活環境”的實驗中,81.2%的學生都能對鼠婦進行正確的處理。但是為什么,對于刪除動物解剖實驗卻出現了38.1%的學生認為沒有必要的情況呢?只有25.6%的學生認為有必要呢?(見表2內容4、5)其實教材中刪除動物解剖內容,是出于要更好地保護動物而采取的措施。但是學生可能是出于對實驗的興趣,而執意要進行實驗,對于動物保護的意識在興趣的驅使下退讓了。

(2)對生命觀念的培養還需要多樣化的教學方式繼續深入

“鼠婦生活環境”的探究實驗是學生在教學中實際操作了的實驗(見表3內容1),81.2%的學生能對實驗的動物進行了正確處理,但是當遇到陌生情況時(見表3內容2),有38.1%的學生認為沒有必要刪除解剖實驗,35.9%的學生態度搖擺不定,說明學生對于動物的保護意識暴露出了問題。因此,在后期的生物教學中對于生命觀念的培養還需要進行更多方式、更廣泛的引導。

(3)理性思維能力的培養還需繼續努力

表4 理性思維培養效果

實驗探究的每一個步驟的實施與銜接都是環環相扣、條理清晰的思維過程,調查中只有36.8%的學生在操作中沒有困難(見表4內容1);識圖作答中也只有39.0%學生能進行合理的觀察(見表4內容2);根據材料內容進行分析,更是對學生理清頭緒、宏觀掌控能力的有效促進措施,但是在調查的數據中55.6%的學生能進行準確分析,33.6%的學生有一些困難,還有10.7%的學生是有困難的(見表4內容3)。通過調查,學生的理性思維方面需要更多的培養與鍛煉。這也許是因為很多學生長久以來仍然習慣于簡單地背誦,而不是理性分析、推理、論證與歸納;習慣于簡單的計算,而不擅長復雜地分析;習慣于機械地模仿和套用,而不習慣于探究和創新。

(4)在學習中鍛煉學生勇于承擔責任的優秀品質

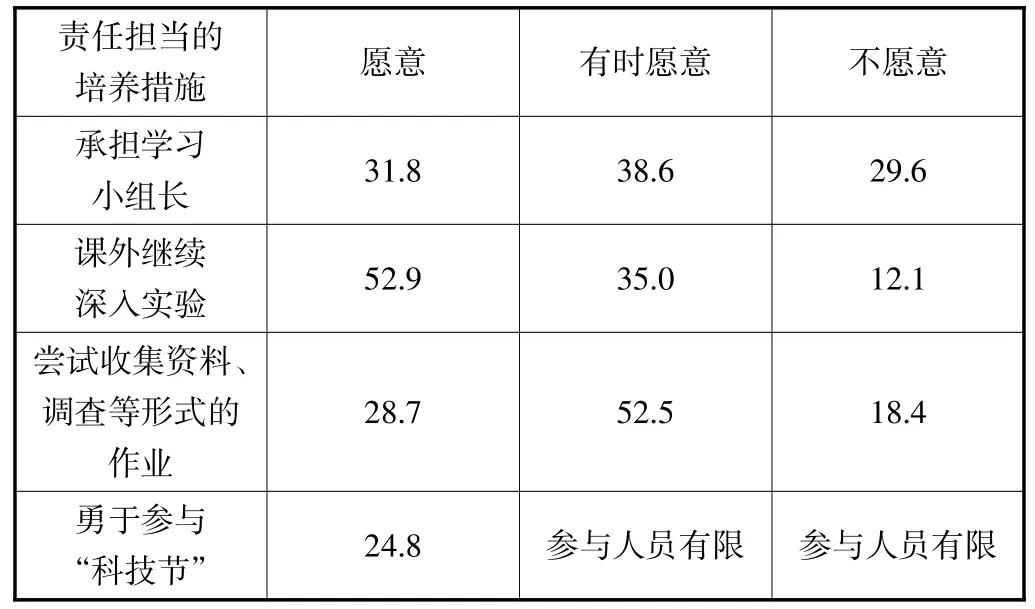

表5 培養學生社會責任意識的情況

學習中會遇到不同的問題與挫折,有一部分學生能勇敢地面對困難,承擔責任。例如:31.8%的學生愿意承擔學習小組長的職責,52.9%的學生愿意利用自己的課余時間進行深入實驗,28.7%的學生愿意挑戰更復雜的課后作業。也有部分學生在遇到問題時想選擇逃避,有畏難情緒;更有一小部分學生畏懼困難,遇到困難問題時要繞道而行,拒絕鍛煉。29.6%的學生不愿意承擔小組長,12.1%的學生不愿意深入實驗,18.4%的學生拒絕有難度的課外作業(見表5)。這些情況是可以通過一些措施進行鍛煉,逐步進行改善的。

四、研究發現

1.通過教師對教學方式的調整,促進了學生核心素養的培養

教師改善、豐富教學方式方法,得到了學生的認可和取得了較好的效果。教師改變單一的教授法,豐富了實驗法、演示法、討論法、探究法、練習法等,一方面化解教學中的難點知識,另一方面也促進了學生動手操作能力和分析探究能力的提高。

2.生物學科核心素養的培養,已經有明顯收效

生物學科核心素養的四個方面中,理性思維和科學探究的培養效果顯著,學生通過教師的引導都有較明顯的提升。但是生命觀念的形成和社會責任的擔當,是一個長期、緩慢、漸進的過程。隨著學生年齡的成長,經歷事情的復雜程度都會不斷地促進這些方面的提升。教師需要更多地采取措施,促進學生這些能力的全面發展。

五、改善措施

1.繼續深入教學改革,開拓教學新措施,提升學生核心素養

教師的教學理念、教學方法都需要與時俱進。教師可以借助學校提供的專家講座,區校級優秀教師示范課、研討課,大學區學科教研活動,區教研室的專題講座等不同的形式學習課改新理念、新的教學方式。

2.調節師生關系,多關注關愛學生

教師與學生之間的和睦相處是教學的一個重要因素。我們要善于表達自己對學生的愛和喜歡;我們需要有一雙善于發現的眼睛,看到每一個孩子的優點;我們也需要學會“裝糊涂”,包容學生的錯誤。這樣學生會感受到老師的愛與喜歡,自然會對老師采取的教學措施進行積極配合與認可。

3.從生物學科中汲取能力的鍛煉和優秀品質的養成

生物學科核心素養的培養,既有利于學生能力的提升,又能促進學生優秀品質的養成。學生在學習中會發現生物學科既有豐富有趣的生命現象,還有充滿未知神秘的科學探究。當然還有學生可能沒有發現,在生物學科的學習中對于個人的生命價值觀也會逐漸形成和改變。例如一個喜歡生物的學生,會通過很多渠道了解生物的相關信息與資訊,會關注到生物領域中一些學者的觀點與思想,慢慢成為他看待事物的觀點與理念。對于一些生物學家克服困難的優秀品質,也會影響到某些學生在他以后的生活學習中,承擔責任的態度與品質。因此,希望學生能重視生物學科的學習,提高自身能力與品質。