當“如何學”成為課堂的核心時

李愛紅

(江蘇省揚州中學教育集團樹人學校,江蘇 揚州)

本人對新課程形成的初步認知就是“新課程最大的變革應該是一切教學活動都是為學生的學服務的”。可是認識與操作之間卻存在著巨大的差異,現實教學中常常因為教學進度、學生課堂反應“遲鈍”等問題,使我們舍不得“浪費時間”,于是剛準備邁出變革的步伐又收了回來。

一、有心栽花花不開

筆者所在的學校是當地相當有影響力的學校,在這樣的環境下,教師們都牟足了勁兒,備課、上課、測試、輔導,想盡各種辦法提高學生的成績,于是對自己要求更嚴了,備課的內容更加完備詳盡,對學生要求更嚴了,也許是師生雙方太緊張了,乃至于學生明明已爛熟于胸的知識,一到考試呈現出來的答案讓老師火冒三丈,學生自己也覺得莫名其妙,于是不但沒有提高零點二分,甚至還倒退了零點五分。

二、無心插柳柳成蔭

在又一次深受打擊后,我換了一種視角去考慮學生應該如何學,然后有了一個全新的視野,學生在課堂上由原來的死氣沉沉的被動聽課者一下子活躍起來。在公開質疑與解惑環節,我會適時點評,對有思考深度的、有價值的問題大加贊賞,對能給其他同學提供幫助的同學給予高度贊揚。一切為了“如何學”服務,在課堂四十五分鐘讓學生兩兩合作,當堂完成,于是,我在課堂上,看到的不僅是語文課堂的學習,我還看到了孩子們在語文課之前的學習準備,甚至還親自參與了語文課之后的學習的引導與推動。

三、問渠哪得清如許

一直以來,我都認為教育教學理論是專家學者的事,一線教師應該只管上課,出成績,卻從來沒有想過理論和出成績之間竟然有著這么密切的關系。因為,當我回顧這幾年的課堂教學行為的變革時,仔細琢磨,發現曾經不經意間“淺閱讀”的一些教育教學理論,竟是我教學行為變革的理論依據。“問渠哪得清如許,為有源頭活水來。”

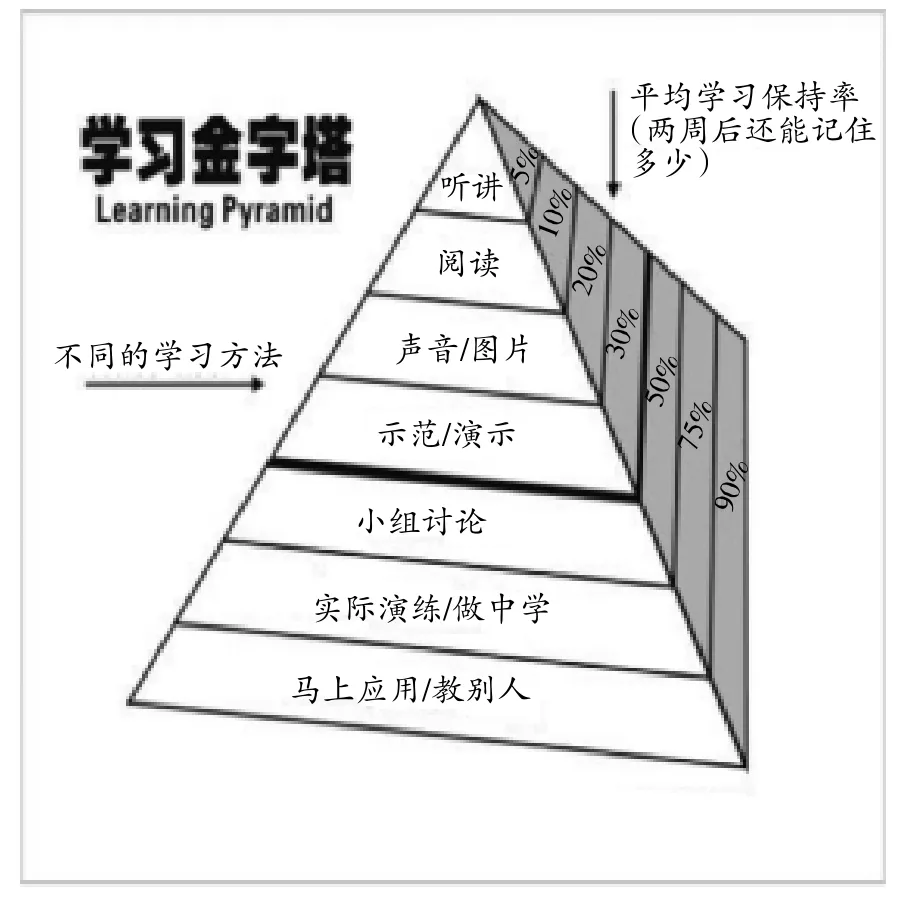

1.學習金字塔

一次偶然的機會,我看到了“學習金字塔”,不覺怦然心動,原來不知不覺間,我憑著感覺所做的嘗試、探索竟暗合了這張圖表明的科學原理。

因為我的課堂不再是過去的“聽講”,這種只能保持5%的低效學習,而是通過課堂上的探究討論實現“小組討論”這樣的行為,使學習保持率達到50%,而展示自己和幫助解答別人的問題,更是“實際演練、做中學”這種保持率達到75%的方法和能實現保持率90%的“教別人”的學習行為。這件事給我的啟示是,如果能更早一點接觸到這張圖,也許會節省很多摸索的時間,也能讓更多的學生受惠。

2.賞識教育理論

金曉華在《淺談賞識教育》一文的“摘要”中指出:“賞識教育是通過欣賞和贊揚受教育者的優點來進行教育的一種教育方式。賞識教育在面向全體學生、注重學生在教育教學中的主體地位等方面與素質教育相吻合,是實施素質教育的一種重要而有效的教育方式。賞識教育的實施途徑是:發現優點,欣賞優點。”

因為課堂上讓學生動了起來,他們才有機會展示出足以讓老師賞識的行為,所以我才有機會去發現他們思想的火花、努力的狀態、獨到的方法、合作的態度、探究的精神、質疑的勇氣……比如,有一次,我表揚了一個同學,借助工具書解決自己困惑的行為,漸漸地,我發現同學們都特別喜歡查字典、詞典。因為這些被賞識的行為都是學生和我共同見證的,所以它的激勵和引導作用就會特別明顯。

3.“教學合一”的理論

“從教的先生,只管照自己的意思去教學生;凡是學生的教學興味,一概不顧,專門勉強拿學生來湊他的教法,配他的教材。一來先生收效很少,二來學生苦惱太多,這都是教學不合一的流弊。”

陶行知先生的教學理論中就表明先生的責任不是脫離學生實際和需求去制定所謂的“教案”,把學生生拖硬拉地來“湊他的教法”,原來,做教師的全部責任在教學生學,先生必須根據學的法子來制定教的法子,還可以進一步衍生出必須根據學生需求的內容來制定教學的內容等等。總之,當“如何學”成為課堂的核心時,教師的教、學生的學,一切都將發生根本性的改變。

四、那人卻在燈火闌珊處

二十多年的語文課堂中的尋尋覓覓,苦苦探索,到現在才知道跳出語文課堂,轉換角色,讓自己從語文課堂的“主宰”變成主導,讓主導的核心從“如何教”變成“為‘如何學’服務”的課堂,學生主體地位得到凸顯的課堂,課堂氣象自然煥然一新,學生學習狀態自然會“生機勃勃”。教與學的快樂與幸福在語文課堂中流淌;語文學習的興趣,在課堂上被激發,在課堂外被延續;語文學習的效果被凸顯。真是“踏破鐵鞋無覓處,得來全不費功夫”。