借力技術 助力課堂

唐煜

【摘要】21世紀是開放的、信息的時代,信息已成為重要的資源,信息技術已滲透影響各行各業。在教育教學中運用信息技術已非常普遍,這是教育現代化的體現,也是現代教育發展的必然要求。教學目標中重難點的處理,不僅關系一節課的成敗,更體現了教師的教學理念是否先進。在教學中如果能合理運用信息技術,以文字為基礎,配合圖像、聲音、動畫等手段,以多元化的教學方式,從多方面刺激學生的感官,調動學生學習數學的興趣,使數學教學由枯燥化為生動,變繁難為簡易,往往能更好地突破教學重難點,起到事半功倍的效果。

【關鍵詞】信息技術;教學重難點

一、創設可視化情境,準確把握知識生長點

數學課程標準指出:“要把信息技術作為學生學習數學和解決問題的強有力工具,致力于改變學生的學習方式,使學生樂意并有更多的精力投入到現實的、探索性的數學活動中。”而教學過程中一些形式化的表達,有時會讓學生看不清知識的本來面貌,因此理解才是學好數學的關鍵。創設可視化的教學情境,將文本、聲音、圖表、圖像、動畫等結合起來,不僅可以激發學生的興趣,而且還讓抽象的知識以豐富、獨特、具體的形象體現出來,使課堂教學過程形象化、直觀化和趣味化。

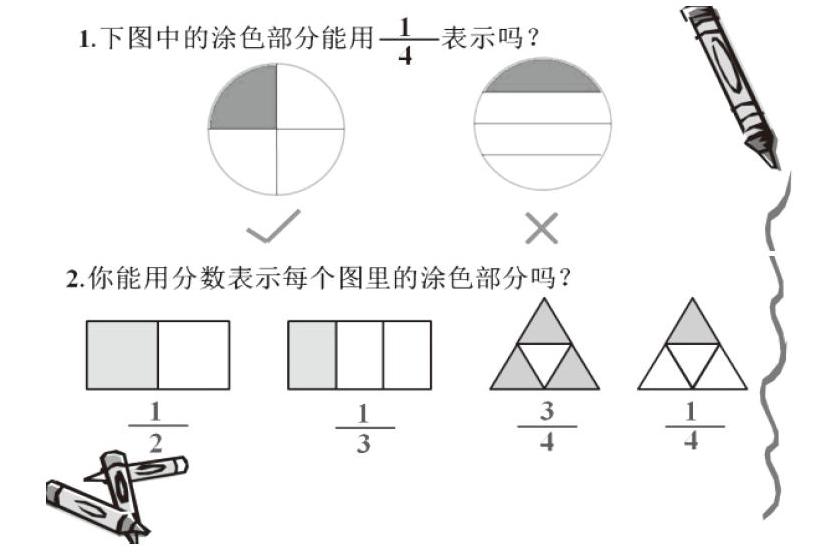

《認識一個整體的幾分之一》是蘇教版三年級下冊的教學內容,學生在三年級上學期已經初步接觸了分數,考慮到學生已有經驗,第一次試教時我采用的是利用PPT靜態呈現幾個平面圖形,讓學生用分數表示,并說說含義。

試教下來的結果是學生雖然會用分數表示,但說不清每個分數的意義,因此我浪費了大量的時間在幫助學生回憶分數的相關知識。課后我反思導致這一情況的原因,主要還是因為學生對舊知有所遺忘。怎樣才能有效地喚醒學生的記憶?又怎樣才能更好地引入新課,和新知無縫對接呢?受班級授課制的限制,我們不可能做到每個學生都拿一個實物來分一分。想了很久,我決定將上冊教材中的分蛋糕情境和本冊教材中猴子分桃的情境結合起來,設計一個小猴分蛋糕的3D動畫。3D動畫的引入,果然引起了學生們的注意,學生從動畫情境中很自然地聯想到了三年級上冊分蘋果、分蛋糕的情境,很順利地將分母與小猴的只數也就是平均分的份數聯系起來,將分子與每只猴分到的份數聯系起來,既有效喚醒了學生記憶,又讓我在短時間內順利引入新課。

新概念的建立依賴學生已有的知識與經驗。教學中,我們切合新知生長點,可以運用多媒體信息技術手段,將文本、聲音、圖表、圖像、動畫等結合起來,展示與教學內容貼近的生活情境,重溫知識的生成過程,或引起學生的數學思考。這種形象化、直觀化和趣味化的教學方式會更有效地激起學生的好奇心理,激發他們學習的熱情。

二、技術浸潤,填補傳統教學中的不足

《數學課程標準》指出,探究是滿足學生求知欲的重要手段,對于保護學生的好奇心至關重要。學生可以從中獲得巨大的滿足感、興奮感和好奇心,并煥發出內在的生命活力。因此教師要改變以例題、示范、講解為主的教學方式,鼓勵學生獨立思考,引導學生積極投入到探索與交流的學習活動之中。 在教學過程中,解決這種直接經驗與間接經驗、實際與理論間的矛盾,利用信息技術是一種行之有效的手段。信息技術、多媒體課件的演示,可以將抽象知識的形成過程直觀地展現出來,既能突出教學重難點,又能激起學生自主探究的興趣,讓學生看得更清楚,理解得更透徹。

在執教“觀察物體”一課時,有這樣一個既是教學重點也是難點的問題,即“變換位置觀察長方體最多能看見幾個面?”正確答案是“變換位置觀察長方體一次最多只能看到3個面”。課堂上我首先和學生共同討論“不同位置”和“一次最多”這些詞的意思,然后讓學生猜想,你可能會看到幾個面。結果,有的孩子說2個,有的孩子說3個,還有的孩子說是4個。課后,我與學校的其他數學老師進行了訪談,發現有相當一部分老師也都曾關注過在特定的情況下可以看到一個長方體四個面的現象。那么為什么會出現這樣的現象呢?原來學生在觀察物體時都是同時用雙眼觀察的,當擺放在眼前的長方體的寬度比兩眼寬度窄時,兩眼的“余光”很容易擴大觀察的范圍,左眼看到物體的左側面、右眼看到物體的右側面是很正常的(我們只要隨手拿一本書放在眼前,書脊對著自己,就可以看到這種現象)。還有人在觀察一個特別小的長方體時,人的兩只眼睛是完全可以看作是“從兩個角度在觀察”。其實在生活中,我們都有這樣的經驗,如果交換著閉合左右眼看眼前的某一個事物(比如一根電線桿),它好像就在動來動去。

如何破解這個難點呢?傳統教學中,我們很難用語言來說清這一現象,于是我們想到了用“攝像頭”來代替學生和教師的眼睛,從學生的視角,用信息技術去浸潤與建構,達到突出重點和難點的目的。

教學中,我們先用“攝像頭”代表教師的眼睛,拍攝出教師現場看到的畫面,并和孩子們分享,讓孩子們可以直接看出,究竟老師能夠看到幾個面,學生一目了然、這比傳統教學中出現預先拍攝好的照片更有說服力,也更加貼近孩子的生活。在學生活動中,“攝像頭”先充當學生的眼睛,記錄下了他們看到的圖像,又把自己看到的圖像分享給其他同學。應該說孩子們個人的活動經驗是單獨的,但是把全班學生的探索結果都顯示出來,讓個人的經驗上升為整體的結論,很快把這個難點突破了。

信息技術的融入,可以生動地展示數學對象的動態變化過程,實現動態與靜態間的實時切換;隨時隨地“學”“做” “用”,為學生創設了可自主移動學習的新環境。在這一無圍墻學習環境中,學生可以看他們以往只能“想象”的數學,“做”他們以往不能做的數學,為數學學習的形式和空間帶來了新的氣象和新的內涵,用與不用大不同。

三、刪繁就簡, 適合的才是最好的

信息技術的使用為課堂教學注入了許多活力,使長期困擾教師的某些過于抽象、死板單調的知識點和教學難點迎刃而解。有的教師在感到驚喜之余,往往對各種各樣的多媒體效果,比如動畫、聲音、特效等愛不釋手,將它們統統都用到教學中去,學生看得眼花繚亂,聽得心里厭煩,這樣不但沒有起到突破教學重難點的作用,反而分散了學生的注意力。因此我覺得,教學中信息技術的使用應刪繁就簡,適合的才是最好的。

《認識一個整體的幾分之一》一課中,學生受物體個數的干擾依舊是困擾我們的最大問題。每次教學“把8個桃看作一個整體,平均分給4只小猴”這個環節時我就特別的擔心,生怕學生出現2/8這樣的答案,也生怕自己解釋不清,糾纏過多而影響教學效果。于是為了追求所謂好的教學效果,我選擇了規避學生的錯誤,想當然地認為只要我遏制錯誤的出現,始終讓學生接收正確的信息,就會有好的學習效果。事實上我的這種想法是不妥的,雖然在上課時因為我將錯誤規避了,所以學生并沒有將問題暴露出來,但是課后的作業反饋卻讓我大失所望,學生們頻頻出錯。我想既然問題不可避免,與其規避不如勇敢面對。期間我也想到運用多元的、高大上的信息技術手段來處理這段教學,比如說做個PPT動畫效果演示?或者做個微課?還是再來個3D動畫?

經過多次嘗試后,我發現實物展臺是個很不錯的媒介。教學中我讓學生先在練習紙上分一分、涂一涂,然后通過實物展臺展示學生的作業,提出疑問:“他們分得都對,涂得也對,怎么有的用1/4表示,有的用2/8表示?”此時教師不急于肯定正確答案,而是放手讓學生討論用哪個分數表示更加符合題意。學生在交流討論中利用分數的份數意義來肯定和反駁。緊接著老師再結合PPT的動畫演示告訴學生,“其實1/4和2/8從某種意義上來說所表示的結果是一樣的,但是從這幅圖中我們可以清楚地看出有4只小猴,所以只要把它們平均分成4份,每只小猴就分得4份中的1份,也就是這些桃的1/4”,再一次幫助學生深刻理解了分母和分子的意義。

實物展臺就像放大鏡一樣,把學生的作業真實地放大展現出來,它以其直觀、靈活、快捷的優點,幫助孩子們順利突破了難點。有效的數學課堂教學,不僅要重視知識的傳授,更重要的是要刪繁就簡,合理選擇信息技術手段,有時候簡單的反而是最好的。

四、流程再造,在互動環境中變革學習方式

數學教學的目的絕非僅傳授數學知識,更重要的是改善學生的學習方式。只有經歷豐富的數學活動,才能積累足夠的原始經驗,于是實現“使用技術學習和研究數學”就很有必要。

《認識一個整體的幾分之一》一課的最后是游戲環節。一開始,我根據教材設計了拿小棒的游戲環節,即讓學生每人準備12根小棒,根據老師的要求拿合適根數的小棒。課堂實踐后,我發現每次拿小棒的結果和過程不能保留下來,不利于學生后期的發現、總結和拓展。

于是我為本課量身定制了一個互動小游戲《巧摘智慧果》,可以任意拖動的小蘋果,讓學生感到很新奇,都想來嘗試,再次激起學生學習的熱情。屏幕上不僅保留了每次拿蘋果的個數,還展示出每次拿出的蘋果個數與總數間的關系。通過對比分析,學生很快在相同中找到了不同,同樣都是拿了3個蘋果,因為蘋果的總數不同,用來表示這3個蘋果的分數也就不同。

游戲互動環節的視覺化、操控化、瞬時化的特點都是非常鮮明的。在人與機、師與生、生與生的互動中,做了傳統課堂中完全做不到的事情。我想,當信息技術有機地融入數學教學當中,它必然會為數學課堂錦上添花,必然會恰如其分地助數學課堂一臂之力。