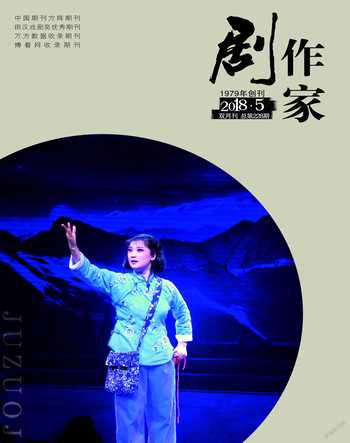

觀巡演版《粉墨春秋》有感

于洋

山西華晉舞劇團演出的舞劇《粉墨春秋》2018年7月首次登陸哈爾濱巡演。這部榮獲了包括第十四屆文華大獎在內等多項榮譽的劇目在哈爾濱大劇院再一次贏得了觀眾的認可和熱情的追捧。演出無疑是精彩而成功的,可當看到演出結束后仍不想離去久久駐足鼓掌的觀眾時,我竟有一絲絲的無奈和悲傷。還是那部《粉墨春秋》,還是那套過硬的創作班底,對于從未看過此劇的觀眾來說,或者更確切地說,對于文化資源匱乏、觀劇體驗少之又少的哈爾濱觀眾來說,此次巡演版的《粉墨春秋》已屬上乘之作。但對于看過五年前第十屆中國藝術節舞臺上《粉墨春秋》的觀眾來說,更多的應該還是失望。

初見驚艷。筆者看過的舞劇不多,《粉墨春秋》始終在心中占據著首位。舞蹈拙于敘事功能、巧于肢體技藝的特點,讓舞劇這一藝術形式與觀眾之間總是若有若無地隔了一層紗幔屏障,厘不清道不明。舞臺上曼妙的舞姿、恢宏的場面震撼直抵人心,但總是缺了些許直抒胸臆的表達與闡述,平添了言盡于此的欲說還休,往往需看官細細品咂才能解語,也未必盡得真意。我總以為,舞劇大抵如此。但看過了《粉墨春秋》才明白,舞劇完全可以承載宏大的主題,也可以依托舞蹈來講述扣人心弦的故事,刻畫生動逼真的人物形象,傳遞某種沁入靈魂深處的精神與力量。香港才女編劇李碧華,善寫世人不敢寫之情,善書世人不甚懂之事。猶記得《霸王別姬》中男子對男子的用情至深,《胭脂扣》里煙花女子的冤魂不散,《秦俑情》里秦朝兵士的三世情深……盡管,業內都說《粉墨春秋》只能說是李碧華的編劇,并非她的作品,但我們仍從這部舞臺劇中看到了她凌厲的筆鋒和高遠的用意。梨園“喜順班”由紅極一時到凋敝苦撐,二師兄“武潘安”的行為不檢難辭其咎,小師妹誤撞惡軍閥引來強娶之災又為戲班雪上加霜,一眾伶人的孤苦凄慘卻絕非偶然,這背后軍閥混戰的時代背景在每個人身上都打上了深深的烙印。愛恨的無奈與殺伐的無情交織纏繞在一起,小人物的無自由與大時代的無秩序反襯交叉在一起……《粉墨春秋》從舞蹈到造型,從舞美到燈光,從服裝到化妝,都是那么的美,美得讓人炫目,讓人窒息,但它又是那么的悲,悲苦、悲慘、悲涼,從故事到人物,從主題到情感,讓人不勝悲戚,淚從中來。無限的美與無盡的悲構成了一幅為之喟嘆的美學盛景,這便是《粉墨春秋》帶給我永難忘卻之所在。

再見無感。我曾以為該劇是我百看不厭的一部戲,于是當得知巡演即將來到哈爾濱的第一時間,我便買好了票,準備再一次現場感受這場饕餮盛宴,但沒有想到的是,在觀劇的過程中卻被始料未及的失望所填滿。故事沒有變化,舞蹈段落也沒有縮減,但舞美、燈光卻加以了簡化,服裝也在多年的演出磨損中變得不再光鮮,導致現場效果大打折扣。這些還在其次,本場演出最讓人不能接受的應該還是演員表演的不熟練和不到位吧!較之五年前那版,剔除主演黃豆豆難有人望其項背的精湛技藝,即便其他主演乃至群演都有著上乘的舞蹈功底,不難看出當年團隊排練的用時良多與用心良苦。而哈爾濱巡演版的表演卻讓人唏噓不已,離“精致”二字相去甚遠。誠然,寬容地想,我們很理解山西華晉舞劇團借一部經典之作培養演員、鍛煉隊伍的用意,但是否也要考慮到觀眾較高期待的心理呢?當天的觀眾給予了演出熱烈的掌聲,但這掌聲巡演方真的就那么受之無愧嗎?大劇院的票價對于消費水平并不高的哈爾濱觀眾來說可謂不菲,《粉墨春秋》的高藝術水準讓觀眾心甘情愿買票慕名走進劇場,但就其最終的呈現我只能說,這不是藝術節上的《粉墨春秋》,這不是該劇應該達到的水平。

巡演傷身。巡演版不盡如人意,舞美燈光服畫道甚至演員陣容都大面積縮水的現象在近幾年的國家藝術基金傳播交流項目中已不鮮見。筆者認為這是一種得不償失的做法。之所以能成為傳播交流推廣項目,在國內甚至國際間進行巡演,不就是因為劇目本身的高質量嗎?但巡演版卻只為了完成演出場次,完成基金任務,卻降低了巡演劇目本身的藝術水準,也曲解了藝術基金設立此項目的良苦用心。不客氣地說一句,如果是這樣的巡演,莫不如直接發放演出光碟來得更簡單、更省錢了呢!

責任編輯 李 蕊