初級水平留學生敘事體語段的教學實驗研究

駱健飛 丁險峰 李婷

[關鍵詞]初級水平留學生;敘事體語段;書面表達;習得

[摘要]文章研究初級水平留學生在語段表達方面的習得問題。文章以初級系兩個留學生教學班為研究對象,實驗班在教學過程中補充相關的語段表達練習,而對照班則進行傳統的綜合課教學,在期末測試中,兩班學生均進行語段表達測驗,結果顯示:(1)實驗班學生的語段表達綜合得分顯著高于對照班;(2)在表述相同主題、使用相同結構進行語段表達時,實驗班學生所用的詞匯總量顯著高于對照班;(3)在用詞豐富性方面,實驗班和對照班在使用乙級和丙級詞匯時差異顯著,這說明這種教學對促進留學生使用乙級、丙級等常用詞上有明顯的促進作用。通過以上結果可以發現,對于初級水平留學生來說,通過系統的教學與訓練,學生可以明顯提高語段表達的連貫性以及用詞的豐富性,對初級水平留學生敘事體語段的習得有較大幫助。

[中圖分類號]H195.3 [文獻標識碼]A [文章編號]1674-8174 (2018) 04-0066-11

1.引言

在漢語語段的習得與教學研究方面,高寧慧(1996)、田然(1997)、何立榮(1999)、曹秀玲(2000)、楊春(2004)、霍靜宇(2004)、陳晨(2005)、趙成新(2005)、劉俊玲(2005)、李煒東等(2006)等都從各自角度對語段習得與教學進行了實證研究,總結他們的研究成果,可以發現如下特點:

首先,在語段表達的習得過程研究方面,一些學者通過分析學生的偏誤,采用橫向規模研究、縱向個案研究、問卷調查等方式,對語段習得中的某些問題進行了考察,但此類研究專注于對偏誤的歸類分析,而少有具體針對成段表達中各項手段的系統研究報告。

其次,在語段表達研究中,偏誤分析占據較大的比重,在偏誤分析中,研究者也多將產生的偏誤歸因于母語負遷移、學習時間短、駕馭漢語能力弱、漢語語感差等。然而偏誤分析所觀察到的語料僅限錯誤的一方面,對正確的表達關注不多;另外,對于如何通過教學手段,提高留學生特別是初級水平留學生語段表達能力的相關研究也不多見。

再次,在研究對象方面,目前語段習得與教學的研究對象,多以中、高級漢語學習者為主。研究者認為,初級留學生大多停留在獨立小句的學習階段,所以研究的語料多選自中、高級學生作文,當然也有部分研究者對初級學生語段偏誤做了一定的研究,不過總體來說,學者們認為針對水平較高的學習者進行語段的習得與教學研究比較容易揭示篇章習得的規律,因此對于初級學生的語段表達能力訓練與研究均不太足夠。

我們研究發現,初級留學生實際上仍然需要語段表達方面的訓練,我們以《成功之路·進步篇》(初級下所使用的教材)為例,根據丁險峰等(2017a)的相關研究,僅在該教材的第一冊中,就發現了至少3類語段表達的框架以及21種語段表達的結構,例如如何用零形式來表達話題鏈,如何在語段內部進行時間上的銜接以及如何使用具有重要連貫功能的詞和短語等,然而我們在教學中并沒有突出這些內容,教師可能會把這些內容融入于綜合課的課堂教學之中,如在串講課文,復述文章大意時,會讓學生成段地進行表達,但缺乏系統性訓練。

基于以上問題,我們擬采取實驗班教學的方式,通過課堂上有意識的語段表達手段與技巧的教學,考察其是否對初級水平留學生語段表達的能力有促進和提高作用,通過對照班級的對比來檢驗二者的差異,并嘗試分析原因,據此提出教學建議和改革方案。

2.實驗研究

2.1 被試

共40名被試參加了本實驗,其中中國學生13名(男生2名,女生11名;均為本科生、碩士研究生及研究生畢業不久的年輕教師,普通話達到二級甲等以上)。留學生27名,男生14名,女生13名,均為北京語言大學初級系(下)語言進修生,其中韓國6名,法國3名,白俄羅斯2名,日本2名,澳大利亞2名,印度尼西亞2名,朝鮮、泰國、希臘、俄羅斯、南非、西班牙、羅馬尼亞、德國、塔吉克斯坦、尼泊爾各1名。這些留學生分為兩組,A組為實驗組,共13名學生;B組為對照組,共14名學生,他們被隨機分配到兩個不同的教學班中,由兩位教師分別任教。兩組留學生均已學完《成功之路·順利篇》的前19課,綜合考慮他們在前一學期的期末成績和總成績、HSK成績、任課教師的評價、學習漢語的時長等因素,基本認定所選被試處于同一水平。兩個教學班的任課教師均為擁有多年教學經驗的漢語進修學院優秀教師,曾多次任教該門課程,教學經驗豐富,學生評估成績相當,也可以基本認定教員處于同一水平。

兩個班級所教授的內容均為初級漢語綜合課(下),所用教材為《成功之路·進步篇》,每冊12課,每課使用6課時講授完畢。本研究只限該教材第一冊的內容,整個教學實驗持續72課時。具體的實驗方法是:實驗班在完成基本教學任務后,適當減少其他內容的教學時間,然后在每課的教學中(每6課時)加入約30分鐘的語段表達方面的講解與操練,由任課教師指導完成,如講解語段表達的技巧,連貫、銜接的方式,如何針對某個話題進行描述,以及部分課堂練習。所使用的教學步驟主要有:

A.學習課文中的范文范句;

B.通過問題導人語段內容;

C.通過師生問答熟悉語段表達方法;

D.口頭表達訓練:請學生使用關鍵詞復述該語段;

E.給學生其他話題,讓學生仿造該語段的結構進行表述;

F.講解語段的構造及其特點;

G.隨堂綜合練習。

具體方法參見丁險峰等(2017a,2017b)中的案例及課堂教學步驟說明。對照班則采用傳統的綜合課授課方式,在6課時內完成與課程有關的生詞、語法、課文、漢字等的講練,以及處理課堂作業等。也就是說,實驗班和對照班在教學總時長上并無差異,均為每課6課時,唯一的差別是如何分配這6課時的內容。實驗班會抽出30分鐘講練語段表達的技巧,而對照班則無此項專門練習時間(當然也會在處理課文時不自覺地鍛煉學生成段表達能力)。經過72學時的教學,我們對兩個班的學生進行了測驗,并配對了同等數量的中國人進行參照,以下詳細說明本研究的實驗材料和程序。

2.2 實驗材料

本研究的實驗材料均為《成功之路·進步篇1》(以下簡稱《進步1》)中的課文節選,研究者從該教材中隨機選取3個有代表性的語段,在給出課文原文的前提下,指定語段結構,讓學生自選話題,造出三個符合邏輯、語義連貫、語句通順的語段。

這三個語段分別出自《進步1》的第四課、第六課和第十一課,課文都為課上教師詳細講解以及操練過的,因此可以排除熟悉度對被試的干擾,具體題目如下:

(1)題目1:

例句:說起陳師傅,大家都特別佩服他,說他是太極拳高手,練太極拳已經五十多年了,功夫很厲害。(選自《進步1.第4課》)

結構:說起……,大家都……,說Ta……,……,……。

(2)題目2:

例句:左手握右手,雖然不會讓你的心顫抖,但天冷時,你會不自覺地把左手和右手握在一起;拿重的東西時,左手累了,你會換到右手上;受傷時,一只手不能做事情了,會很自然地換到另一只手上。(選自《進步1.第6課》)

結構: ……, ……時, ……;……時,……;……時,……。

(3)題目3:

例句:人們見他這樣吃飯,既不燙手,又不會讓手上沾上油膩,于是也像他那樣吃起飯來,筷子就這樣產生了。(選自《進步1.第11課》)

結構:這樣……,既……,又……,于是……,……。

2.3 實驗程序

留學生部分的測試在北京語言大學初級系(下)的教學班中進行。教師首先介紹指導語,告知學生需要完成的任務,并提供給學生充裕的時間閱讀例句以及編寫語段,每個被試獨立完成全部題目,不允許查閱詞典、參考書目以及上網檢索,由任課教師進行監督。本實驗鼓勵學生用漢字進行表達,但如果實在不記得該漢字的寫法,允許在較小的范圍內使用拼音,學生作答完畢后,由任課教師統一收回進行錄入與分析。

中國人對照組的測試通過紙筆測試完成,由研究者分發給中國學生及青年教師,讓他們在無干擾及不查閱詞典、資料的情況下,獨立完成語段的編寫。題目、要求與留學生相同,在被試明確表示編寫完成后,由研究者統一收集并作為進一步分析的資料。留學生組的實驗時間約為25到35分鐘不等,母語者的實驗時間為10到15分鐘。實驗結束后,每人獲贈一份小禮物作為答謝。

3.結果與分析

研究者對以上語段表達內容進行錄入和整理,將其分為實驗組、對照組和中國人三組。實驗組13人,對照組14人,中國組13人,每人造3個語段,其中實驗組一名學生因理解問題,空缺一題;對照組有兩名學生,分別空缺了一題和兩題,中國人組無空缺,故實際收集的有效語段數量分別是:實驗組38段,對照組39段,中國組39段,共計116段。

我們隨后聘請4位漢語國際教育專業的師生對所有語段獨立進行打分,以百分制計算,綜合考慮語言表達的連貫性.邏輯性以及適切性等。在打分時,我們將三個組別的所有語段內容打亂順序,這樣避免了組別差異對評分員造成的干擾,所有語段隨機分配順序,評分員不需考慮學生之間的差異,只需單純評判語段表達的成績即可。

在分析語段用詞豐富性時,我們參考了《漢語水平詞匯與漢字等級大綱》中的8822個詞語,該書從常用性、學習難度的角度對詞匯進行了分級,這些詞語已經被分為了甲級、乙級、丙級和丁級詞匯,我們先將這些詞語錄入數據庫,然后使用Java語言編寫了相關的檢索程序,可以將被試編寫的所有語段材料匹配到該數據庫中,計算出每個語段使用的甲級詞、乙級詞、丙級詞、丁級詞和超綱詞的數量以及總詞數,逐句標記后,以備進一步的檢驗與分析,如下所示:

(4)同學/們/見/他/這樣/整理/筆記/,既/節約/時間/,又/能/全面/清晰/地/總結/知識/,甲/甲/甲/甲/甲/乙/ 乙/,乙/ 甲/,甲/丙/乙/ 丙/甲/乙/甲/,于是/也/學習/這/種/方法/,果然/提升/了/學習/效率/。乙/甲/甲/甲/甲/甲/, 乙/丁/甲/甲/乙/。

通過這種計算分析,結果顯示,該語段共使用甲級詞16次,乙級詞9次,丙級詞2次,丁級詞1次,無超綱詞,詞匯總用量共計18次。

在收集以上材料的基礎上,本文使用R(v3.4.1)軟件及其相關的Ime4(vl.l- 12)(Bates, Machler, Bolker,&Walker, 2015)的Imer程序包,對相關數據進行統計和計算。

3.1 語段打分評價

在4名師生完成所有打分內容后,我們首先對其打分的一致性做了相關研究,如果4位評分員的評分高度一致,那么我們有理由相信,評分員對學生所造語段的把握有一定的同一性,而且可以在較大程度上代表學生語段表達的真實水平,文中將4位評分員分別記作H學生、S學生,L教師和D教師,以下是他們打分的相關系數及其一致性檢驗結果,見表1。

經過相關分析,4位評分員所打的分數呈現出高度的一致性,相關系數均在0.7~ 0.8左右,經過顯著性檢驗,所有評分員之間的顯著性p< .001,顯示出了高度的一致性,因此我們可以相信,評分員對學生所編寫的語段水平有了較為統一的認識。

在此基礎上,我們檢驗了實驗組、對照組以及中國組在語段表達上的平均分數及其差異,三組的平均分數如表2所示:

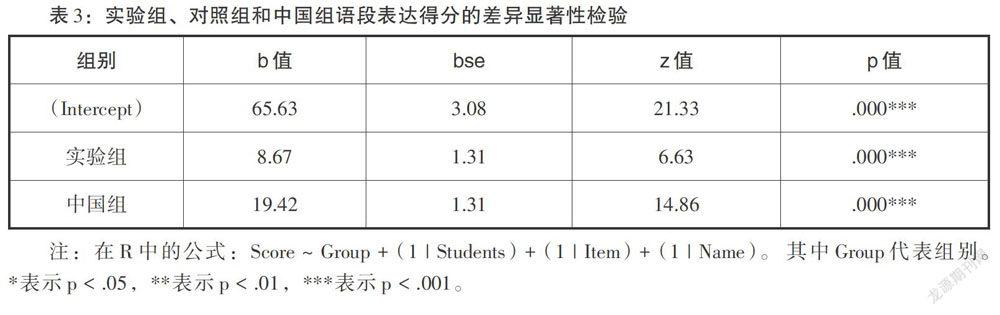

我們隨后對三者的差異顯著性進行了檢驗。以對照組為基線,檢驗實驗組、中國組在平均得分上是否與其存在顯著差異。結果顯示,實驗組與對照組得分的差異極其顯著(p<.001),中國組與對照組的得分的差異同樣極其顯著(p<.001),結果如表3所示。

從上述結果可以看出,所有評分員一致認為實驗組留學生的成段表達水平明顯高于對照組(p<.001),同時,中國學生的成段表達水平也明顯高于對照組(p<.001)。

3.2 語段用詞豐富性

3.2.1 用詞總量

上一節討論了不同組別被試在成段表達上的總體水平及其差異,但有哪些因素造成了這些差異,只從打分的角度難以看出,因為評分員并不是根據每個分項技能或因素進行打分,而是總體評分,因此,這一節我們從語段中用詞豐富性的角度,來查驗三組被試在語段表達方面的差異。

首先,我們統計了三組被試在使用同樣題目、同一結構情況下,所使用詞匯量的差別,以下是三組被試在詞匯量上的總體數據,見表4。

我們隨后對三者的差異顯著性進行了檢驗。以對照組為基線,檢驗實驗組、中國組在用詞總量上是否與其存在顯著差異。結果顯示,實驗組與對照組在用詞量上的差異極其顯著(p<.001),中國組與對照組在用詞量上的差異同樣極其顯著(p<.001),結果如表5所示。

3.2.2 用詞豐富性

在統計不同組別學生用詞總量差異的基礎上,我們又將所有語段所使用的詞匯進行了分級統計,分為甲級詞、乙級詞、丙級詞、丁級詞和超綱詞,表6反映了三組被試使用不同級別詞匯的數量,表7則反映了三組被試使用不同級別詞匯的比例。

綜合觀察表6、表7,可以看出三組被試在不同等級詞匯上的語言表現。總體來說,三組被試均使用了較多的甲級詞,乙級、丙級、丁級詞匯呈遞減趨勢,也都會使用一定數量的超綱詞匯,但三者在哪些層次上存在顯著性差異,則需要做進一步的統計檢驗。

由于每組被試所使用的總詞匯數不同,因此我們不能簡單比較三組被試使用各級詞匯的絕對數量,而是要在排除總量影響的前提下,比較三者在不同等級詞匯上的使用情況,因此我們編寫了Level~Group+(1 I Students)+(1 l Item)+(1|Total)程序進行測量,結果如表8所示。

我們仍然是以對照組為基線,比較實驗組、中國組與之的差異顯著性,結果如下:

在甲級詞匯中,實驗組和對照組的使用量差異不顯著(b=0.26,p= 0.802),中國組和對照組的使用量差異顯著(b = - 4.13,p<0.001);在乙級詞匯上,實驗組和對照組的使用量差異顯著(b = 2.12,p<0.001),中國組和對照組的使用量差異也顯著(b = 3.50,p<0.001);在丙級詞匯上,實驗組和對照組的使用量差異顯著(b = 1.18,p<0.01),中國組和對照組的使用量差異也顯著(b=2.24,p<0.000);在丁級詞匯上,實驗組和對照組的使用量差異不顯著(b= 0.21,p=0.494),中國組和對照組的使用量差異顯著(b=1.65,p<0.001);在超綱詞匯上,實驗組和對照組的使用量差異不顯著(b=0.49,p=0.215),中國組和對照組的使用量差異顯著(b=1.80,p<0.001)。

通過以上顯著性檢驗可以發現,實驗組和對照組的留學生都使用了較多的甲級詞匯,而中國人在編寫語段時,會使用更少的甲級詞匯;在乙級、丙級詞匯的使用上,實驗組都多于對照組,也就是說,實驗組留學生更多地使用乙級和丙級詞匯進行語段表達;在丁級詞和超綱詞的使用上,實驗組和對照組留學生也基本一致,使用量均較少,但中國人會更多使用丁級和超綱詞,也就是說,在詞匯豐富性方面,實驗組和對照組留學生的差異主要表現在乙級、丙級詞匯方面,并沒有體現在更高級的詞匯中,但中國人則傾向于使用更高級別的詞匯(如丁級詞、超綱詞)。

4.綜合討論

4.1 語段教學實驗對留學生語段表達的影響

我們先回顧上文(1)~(3)的測試題目,并將其主要結構重寫到下文的(5)~(7):

(5)說起……,大家都……,說Ta……,……,……。

(6) ……, …… 時 , ……; ……時,……;……時,……。

(7)這樣……,既……,又……,于是……,……。

我們從實驗組、對照組和中國組分別各隨機選取1個語段,后面附有4位評分員的打分情況及平均得分(4位評分員依舊記作H、S、L和D),如表9所示:

先比較實驗組和對照組留學生的語段表現。

語段1“說起……”后是一個話題,通常是一個確定的可描述的話題。課文中的“陳師傅”是“我的太極拳老師”,正是本課的中心話題,圍繞著大家對陳師傅的態度及其原因展開說明,符合該語段的語義表達模式。實驗組的語段(8a)抓住了這個特點,把“鈴木一郎”作為中心話題,先說大家對他的態度,再說原因,思維清晰,連貫性強。而對照組語段(9a)顯然不符合中文的表達習慣,話題“中國”太大,后邊的小句“很大、文化豐富、各種各樣的菜”之間沒有邏輯關系,連貫性差。

語段2含有一個中心思想,需從三個不同的方面說明這個中心意思。課文中列舉了三種不同的情景正是為了表達“左手和右手缺一不可”的意思。實驗組的語段(8b)通過三種不同的情況下人們應該怎么做來說明“自食其力”的重要性,邏輯上說得通,語義上也是比較連貫的。而對照組語段(9b)列舉的第三種情況“上課無聊時,學生常常沒來上課”跟結論“他是個好老師”自相矛盾,邏輯上說不通,語義上也不連貫。

語段3的小句之間存在這樣的邏輯關系:前三句說明這樣做的好處,后兩句跟前三句具備較為一致的因果邏輯關系,前面的句子所表述的信息應該為“于是”后的結論提供足夠的依據。實驗組的語段(8c)先說明這樣學習漢語的好處,“于是”后的結論“他的學習方法就這樣普及了”令人信服。而對照組的語段(9c)由于缺乏這樣的邏輯關系,讀后令人困惑,語言的交際功能也就無從談起。

再看實驗組與中國組的語段表現。

實驗組和中國組在語段的流暢性和表達的準確性上也有一定的差距。比如語段1,中國組語段(lOa)讀起來更順暢,是因為后兩句句首省略的都是“他”,而實驗組語段(8a)的后兩句前一句省略的是“他”,后一句省略的是“他的”。再比如語段2,中國組語段(lOb)先總后分,排比句讀起來朗朗上口,意思表達得十分到位。而實驗組(8b)先分后總,第三種情況跟結論相關性不大,缺少說服力。

總結來看,在邏輯關系方面,中國組語段邏輯清晰,內容較完整,中心突出;實驗組語段邏輯比較清晰,能夠抓住語段的中心,表達基本有條理,雖然有的地方結構不夠整齊,略顯松散,但是基本上辭能達意;對照組語段則顯得缺乏邏輯性,有的語段甚至邏輯混亂,讓人摸不著頭腦,內容不夠完整,中心不夠突出,不能完全按照漢語的思維表達。從以上分析可以看出,語段的訓練及教師的講解梳理對語段的邏輯表達有明顯的效果。在銜接連貫方面,由于此語段實驗是在給出語段核心詞的基礎上進行的,三個實驗組在關聯詞的使用上都有所表現,都使用了指定的關聯詞進行了句際銜接。但是,對照組可能由于邏輯不清晰,在語義上也顯得前后不夠連貫,表達突兀;實驗組的語義基本連貫但不夠流暢,關聯詞的使用基本合適但欠缺自然;中國組關聯詞、連接詞等銜接方式使用比較得當,有密切的語義關系,連貫自然,一氣呵成。可以看出,語段訓練對提高留學生語段表達的銜接連貫能力起到重要的作用,但是這應該是一個較長的過程,經過短時間的訓練還不能達到滿意的效果,需要更長時間的練習和指導。因此我們認為,教師在課堂訓練時應該提供更多的語境,從課文出發,不僅提供半開放的練習形式,還要設計開放性的練習,使學生真正掌握語段的正確表達并能靈活運用,逐步向母語者的水平靠攏。

4.2留學生用詞豐富性對語段表達的作用

關于用詞豐富性與語言表達能力關系的研究,在英語教學界有過不少成果,如Lu(2011)就指出,“詞匯豐富性”是考察寫作質量與詞語使用關系的重要工具。Read (2000)則認為“詞匯豐富性”框架中包括詞匯多樣性、詞匯復雜性、詞頻概貌、詞匯錯誤和詞匯密度。同時,作者指出,詞匯復雜性中的“復雜”詞語又可稱為罕見詞語,是學習者使用的低頻詞或高級詞。“復雜”是一個相對概念,一般根據學習者的語言水平來界定其范圍(Laufer&Nation,

1995).Wolfe- Quintero等(1998)則通過使用其中部分維度,測量學習者詞匯知識的深度和廣度,對其寫作質量或詞匯水平進行評定。

在漢語作為第二語言習得研究中,吳繼峰(2016)做了英語母語者在漢語寫作中的詞匯豐富性研究,該研究使用Read (2000)詞匯豐富性框架中的部分維度,考察漢語二語者“詞匯豐富性在寫作中的發展變化特點及其與寫作質量的關系”,并對兩種詞匯密度計算公式的有效性進行細致討論。該研究較全面地呈現了英語學習者寫作中的詞語發展情況,認為詞匯錯誤和詞匯復雜性影響寫作質量。

在如何界定復雜詞匯研究中,黃立、錢旭菁(2003)的被試包括初級漢語學習者,研究者將復雜詞匯范圍劃定為《漢語水平詞匯與漢字等級大綱》中乙級(含乙級)以上詞匯。王藝璇(2017)所用語料來自參加高水平漢語考試的學習者,故將復雜詞匯的范圍劃定為丙級、丁級詞及超綱詞。該研究借鑒了Read(2000)的研究思路,使用詞和詞種作為統計單位。在因素的設定上,分別測量復雜詞及詞種的絕對和相對數量,即通過測量復雜詞數、復雜詞比重、復雜詞種數和復雜詞種比重等4個因素,考察寫作成績與詞匯復雜性的關系。結果顯示,數量上,復雜詞數和詞種數均隨著分數的增加而有較大幅度的增長,從低分組到中分組均有較大幅度的增長;從中分組到高分組也有一定幅度的增長。比重上,復雜詞數、復雜詞種數在總詞數、總詞種數中的比重均穩步增加,由于詞數受到文本長度的影響,因此,比重可以更準確地反映作文成績與詞匯復雜性的關系。

在我們的實驗研究中,不同組別被試的語段表達中也存在用詞豐富性的差異,但并未反映在甲、乙、丙、丁所有等級的詞匯變化上,由于我們只關注初級水平留學生,因此體現出了一些與以往研究不同的特點:

第一,在甲級詞匯(也就是簡單詞匯)的使用上,實驗組和對照組留學生的使用量并沒有出現顯著差異,也就是說,二者都使用了大量的甲級詞匯(從表7中可以看出,二者使用甲級詞匯的比例均超過了70%)。這可以從以下兩個方面解釋:首先,由于本研究的語段表達體裁為敘事體,在敘事體表達中,不可避免地會使用簡單詞匯進行鋪墊、陳述,這可以從中國對照組中看出(中國人在編寫這些語段時,使用的甲級詞匯也超過了50%),也就是說,這種特殊的文體,決定了被試需要使用較大量的甲級詞匯進行表達;其次,由于被試均處于初級階段,無論在口語還是書面語的表達中,仍然習慣使用較為簡單的詞語,兩組留學生都是剛剛完成初級(上)的學習,只掌握了1000詞左右(根據《成功之路》系列教材前言的描述),也就是處于從甲級詞匯向乙級、丙級過渡的階段,因此仍會使用較多甲級詞。

第二,在乙級和丙級詞匯(也就是復雜詞匯)的使用上,實驗組和對照組留學生的使用量均出現了顯著差異。這可以說明,我們的教學實驗在促進學生使用復雜詞匯方面取得了一定效果:實驗組留學生在進行語段表達時,有使用更為復雜詞匯表達的意愿,會嘗試通過豐富自己的用詞用語,來提高自己語段表達的水平,這也是我們本次教學實驗的重點所在。因為在初級(下)的學習階段,留學生主要接觸的是乙級和部分丙級詞匯,如果學生在本階段的學習完成以后,仍然使用甲級詞匯進行語段表達,未能充分使用新學詞匯,那么說明學生的語段表達能力并沒有本質的提高,也就沒有達到教學的目的。因此,提高這兩級詞匯的使用量,對于發展學生的語段表達能力有著至關重要的作用。

第三,在丁級和超綱詞匯的使用上,實驗組和對照組留學生沒有體現出用量上的差異,主要表現是二者用量都很少,明顯少于中國組。這也可以解釋,因為我們的教學對象畢竟是初級水平漢語學習者,他們在初級階段學習完畢后,也只會接觸很少的丁級或超綱詞(當然不排除他們在與中國人接觸時學到的部分超綱詞,但畢竟是少數而且是隨機學習的,可以排除在正規教學之外),而我們在實驗班所增補的語段教學內容,并不是拔高性地擴大學生的詞匯量,提前學習中級乃至高級詞匯,而是在學生已有詞匯水平的基礎上,訓練學生如何恰當地使用這些詞匯進行表達,因此也無需提高丁級和超綱詞匯的使用量。反觀中國組被試,他們則會使用一些書面色彩很強,乃至古代漢語遺留的詞語進行表達,如下面的例子:

(8)每當下雨天,雖已聽過很多次,但少年時,只知追歡逐笑享受陶醉,想去看更遠的世界;青年時,獨自飄泊在偌大的北京,觸景傷懷,如今聽時,處境之蕭索,心境之凄涼。

在這個語段中,作者使用了一些正式語體的詞匯,如:“雖”“已”“知”都是高級詞匯,但實際上與其對應的“雖然”“已經”“知道”都是甲級詞,這些書面色彩詞匯的使用是中國組與留學生組的一種明顯差別。一些超綱詞匯,如“蕭索”“偌大”“漂泊”“心境”“陶醉”等,也具有一定的文學色彩。四字格的使用也是中國組的一大特點,如“追歡逐笑”“觸景傷懷”等,另外,“之”也屬于古漢語詞匯,這些顯然已經超出了初級水平留學生的語言水平,也不是我們課堂教學和訓練的目標。

5.結論

本文通過設計敘事體語段的教學實驗及事后檢測,發現:(1)經過語段教學和訓練的留學生,語段表達的得分明顯高于未經過語段教學的學生;(2)經過語段訓練的學生在語段表達時所用的詞匯總量明顯多于未經相關訓練的學生;(3)經過語段訓練的學生在用詞豐富性上明顯強于未經相關訓練的學生。在實驗研究的基礎上,我們建議:在初級階段的課堂教學和教材編寫中,應該更多考慮語段內容的教學和練習設置。這樣做不僅符合初級水平留學生的實際需求,還可以促進他們在語段表達技巧方面的學習,并豐富其用詞用語、遣詞造句的手段。

[參考文獻]

曹秀玲2000韓國留學生漢語語篇指稱現象考察[J].世界漢語教學(4).

陳晨2005英語國家學生中高級漢語篇章銜接考察[J].漢語學習(1).

丁險峰,駱健飛,李婷 2017a 初級漢語敘事體語段的框架探索[J].海外華文教育(12).

——2017b 初級漢語敘事體語段框架及課堂訓練案例[R].北京:北京語言大學漢語進修學院第14屆科研報告會,

高寧慧 1996 留學生的代詞偏誤與代詞在篇章中的使用原則[J].世界漢語教學(2).

國家對外漢語教學領導小組辦公室,北京語言學院漢語水平考試部1992漢語水平詞匯與漢字等級大綱[M].北京:北京語言學院出版社.

何立榮 1999 淺析留學生漢語寫作中的篇章失誤[J]漢語學習(1).

黃立,錢旭菁 2003 第二語言漢語學習者的生成性詞匯知識考察[J].漢語學習(1).

李煒東,胡秀梅 2006中級漢語學生的語篇銜接偏誤分析[J].語言文字應用(4).

劉俊玲2005留學生作文中的篇章偏誤類型[J].語言文字應用(3).

田然 1997 外國學生在中高級階段口語語段表達現象分析[J].漢語學習(6).

王藝璇 2015 HSK作文成績與句子長度、復雜度及語法錯誤的相關性[J].漢語應用語言學研究(4).

—— 2017 漢語二語者詞匯豐富性與寫作成績的相關性——兼論測量寫作質量的多元線性回歸模型及方程[J].語言文字應用(2).

吳繼峰 2016 英語母語者漢語寫作中的詞匯豐富性發展研究[J].世界漢語教學(1).

Laufer,B.&P.Nation

1995 Vocabulary size and use:Lexical richness in L2 written production [J]. AppliedLinguistics 16(3).

Lu,X. 2012

The relationship of lexical richness to thequality of ESL learners' oral narratives[J].The Mod-ern Language Journal 96(2).

Read.J.2000 Assessin,g Vocabulary[M].北京:外語教學與研究出版社.

Wolfe-Quintero, K.,I.Shunjin&K.HaeYoung 1998Second Lan,guage Development in Writing: Measures ofFluency, Accuracy and Complexity[R]. Paper present-ed at Second Language Teaching and Curriculum Cen-ter. Honolulu: University of Hawaii.

①《華文教學與研究》編輯部和審稿專家對本文提出了許多中肯的修改意見,北京語言大學語言科學院的戰立侃老師,漢語進修學院的于萍老師、石高峰同學、胡伯文同學,網絡信息與教育技術中心的孫飛鵬老師為該實驗提供了很大的幫助,在此一并謹致謝忱!文中謬誤概由作者負責。