優(yōu)質(zhì)護理對腎絞痛患者疼痛及心理影響的觀察

宋 欣,林 蕓,張鳳云,張 瑜,白金尚

(河北省邯鄲市中醫(yī)院,河北 邯鄲 056001)

優(yōu)質(zhì)護理對腎絞痛患者疼痛及心理影響的觀察

宋 欣,林 蕓,張鳳云,張 瑜,白金尚

(河北省邯鄲市中醫(yī)院,河北 邯鄲 056001)

目的 分析研究優(yōu)質(zhì)護理對腎絞痛患者疼痛以及心理的影響。方法 對我院2015年12月~2016年6月收治的84例結(jié)石性腎絞痛患者進行研究,將其隨機分為對照組和觀察組各42例,對照組患者實施臨床常規(guī)護理,觀察組患者給予優(yōu)質(zhì)護理,對比兩組患者的臨床治療效果。結(jié)果 兩組患者護理前焦慮自量表(SAS)評分、抑郁自量表(SDS)評分以及VAS評分相比均無顯著性差異,經(jīng)不同方法護理后,觀察組患者各項指標評分情況均顯著優(yōu)于對照組,兩組相比均存在顯著性差異(P<0.05)。結(jié)論 優(yōu)質(zhì)護理干預(yù)可以有效的緩解腎絞痛患者的疼痛程度,改善患者的焦慮抑郁情緒,具有較高臨床推廣價值。

結(jié)石性腎絞痛;優(yōu)質(zhì)護理;疼痛;心理影響

結(jié)石性腎絞痛是目前臨床上發(fā)病率較高的一種疾病,早期臨床治療過程中常采用山莨菪堿進行治療,治療過程中患者往往存在較多的不良反應(yīng)和并發(fā)癥,常見的為口干以及排尿困難等[1]。我院在長期的臨床治療實踐中發(fā)現(xiàn),采用我院白金尚教授的經(jīng)驗配方中藥止痛散組方對該病癥患者的治療效果顯著。因該病癥患者的臨床表現(xiàn)主要為劇烈疼痛,在臨床治療的過程中需配合有效的護理措施以緩解患者的疼痛以及緊張心理。本文對我院2015年12月~2016年6月收治的84例結(jié)石性腎絞痛患者進行研究,分析探討優(yōu)質(zhì)護理干預(yù)對結(jié)石性腎絞痛患者的臨床效果。現(xiàn)對具體內(nèi)容進行分析報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

本文研究對象是我院2015年12月~2016年6月收治的84例結(jié)石性腎絞痛患者進行研究,所有患者均經(jīng)過臨床診斷確診為結(jié)石性腎絞痛患者;本次研究排除其他因素導致的腎絞痛患者以及合并嚴重腎積水患者。本次研究經(jīng)過我院倫理委員會批準,所有患者均自愿簽署知情同意書。將其隨機分為對照組和觀察組各42例。觀察組中男24例,女18例;年齡23~67歲,平均(48.43±7.72)歲;病程0.5~3.5 h,平均為(1.34±0.38)h。對照組中男23例,女19例;年齡24~68歲,平均(49.25±6.02)歲;病程為0.6~3 h,平均為(1.41±0.33)h。兩組患者基礎(chǔ)資料相比無顯著性差異(P>0.05),所得結(jié)果有意義。

1.2 方法

兩組患者臨床治療時均采用中藥止痛散組方進行治療同時,對照組患者實施臨床常規(guī)護理,觀察組患者實施優(yōu)質(zhì)護理,具體內(nèi)容為:①護理宣教,采用宣教和講座的形式對患者講解疾病的相關(guān)知識以及治療后需注意的情況,使患者了解自身疾病,以增加治療的信心;護士長對責任護士進行監(jiān)督,取得患者的理解,提高患者治療依從性;②疼痛護理,患者處于安靜的環(huán)境中,防止受到外界環(huán)境的影響加重疼痛;同時實施心理暗示,暗示患者治療效果良好,疼痛可以很快減輕,緩解患者的心理負擔;③飲食護理,根據(jù)患者的臨床癥狀給予合理的飲食。控制患者的日常鈣的攝入量,多食富含草酸鹽的食物和水果,禁飲咖啡與酒等。告知患者多飲水,但不要憋尿。保證患者的每日飲水量在3000mL以上,促進結(jié)石的排出。多運動,以促進患者的新陳代謝,促進疾病的恢復(fù)。

1.3 觀察指標

對比觀察兩組患者焦慮自評量表(SAS)評分、抑郁自評量表(SDS)評分及視覺模擬評分(VAS)評分對患者的心理情況以及疼痛情況進行評分。

1.4 統(tǒng)計學方法

2 結(jié) 果

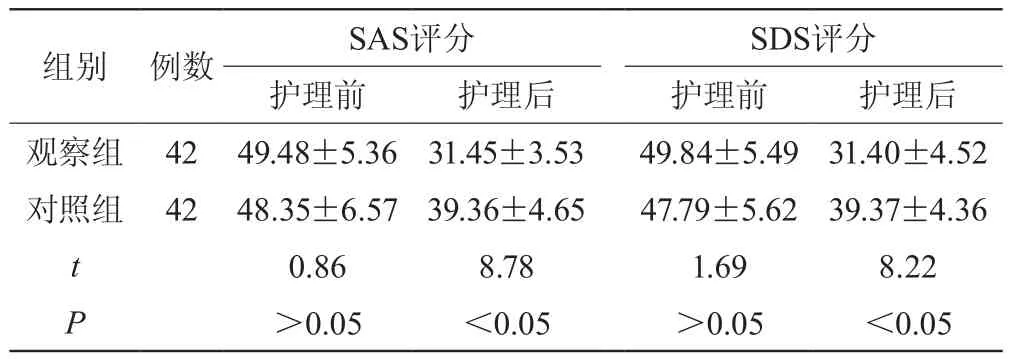

2.1 兩組患者SAS評分、SDS評分比較

兩組患者護理前SAS評分和SDS評分比較無差異(P>0.05);不同護理方法護理之后,觀察組患者的SAS評分、SDS評分情況均顯著優(yōu)于對照組,兩組相比均具有顯著性差異(P<0.05)。具體數(shù)據(jù)見表1。

表1 兩組患者SAS評分、SDS評分比較(±s)

表1 兩組患者SAS評分、SDS評分比較(±s)

組別 例數(shù) SAS評分 SDS評分護理前 護理后 護理前 護理后觀察組 42 49.48±5.36 31.45±3.53 49.84±5.49 31.40±4.52對照組 42 48.35±6.57 39.36±4.65 47.79±5.62 39.37±4.36 t 0.86 8.78 1.69 8.22 P>0.05 <0.05 >0.05 <0.05

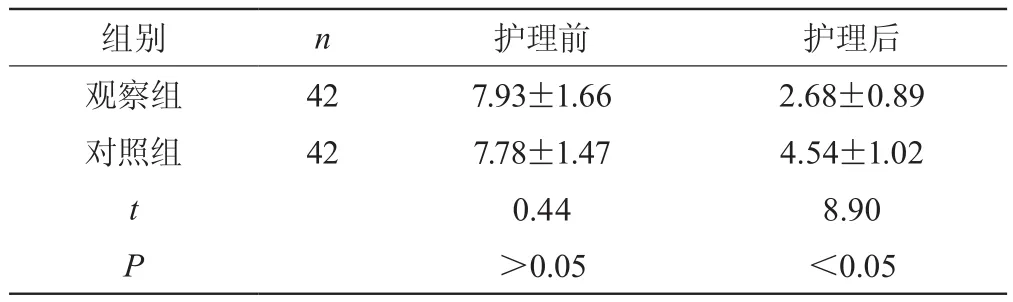

2.2 兩組患者VAS評分比較

兩組患者護理前VAS評分情況相比無顯著性差異(P>0.05);護理后,觀察組患者VAS評分情況顯著優(yōu)于對照組(P<0.05)。具體數(shù)據(jù)見表2。

表2 兩組患者VAS評分比較(±s)

表2 兩組患者VAS評分比較(±s)

組別 n 護理前 護理后觀察組 42 7.93±1.66 2.68±0.89對照組 42 7.78±1.47 4.54±1.02 t 0.44 8.90 P>0.05 <0.05

3 討 論

腎絞痛是臨床常見的急癥,患者主要表現(xiàn)為疼痛難忍。臨床治療原則主要以鎮(zhèn)痛為主。我院在長期的臨床實踐過程中,采用白金尚教授的經(jīng)驗配方中藥止痛散組方對該病癥患者進行治療,止痛散組方的藥物組成為芍藥甘草湯加入麝香、延胡索、瞿麥等,具有顯著行氣通絡(luò),緩急止痛的效果[2]。由于患者主要癥狀為劇烈疼痛,因此在治療后的護理對患者的預(yù)后效果極為關(guān)鍵。對結(jié)石性腎絞痛患者實施優(yōu)質(zhì)護理干預(yù),對患者的精神以及身心等方面進行指導,有助于緩解患者的疼痛癥狀,改善患者的抑郁情緒[3-4]。本次研究結(jié)果表明,觀察組患者實施優(yōu)質(zhì)護理后SAS評分、SDS評分以及VAS評分情況均顯著優(yōu)于對照組(P<0.05)。該結(jié)果表明,優(yōu)質(zhì)的護理服務(wù)可以有效的改善患者的臨床癥狀,促進其預(yù)后效果,提高了患者的滿意度和護士的成就感。

綜上所述,優(yōu)質(zhì)護理干預(yù)可以有效的緩解腎絞痛患者的疼痛程度,同時可以有效改善患者的焦慮抑郁情緒,提高患者的生活質(zhì)量,具有較高的臨床推廣價值。

[1] 張后勤.輸尿管結(jié)石引起腎絞痛的護理體會[J].工企醫(yī)刊,2013,26(6):479-480.

[2] 楊永慧.妊娠合并輸尿管結(jié)石反復(fù)腎絞痛圍手術(shù)期護理效果分析[J].大家健康(下旬版),2015(2):504-505.

[3] 周麗珍,葉玲燕,張偉麗.氯諾昔康與杜冷丁聯(lián)合治療輸尿管結(jié)石腎絞痛的臨床觀察及護理分析[J].海峽藥學,2013,25(1):185-187.

本文編輯:王 琦

R473.6

B

ISSN.2095-8803.2017.07.76.02