村域尺度耕地利用效益空間分異及障礙機制研究

朱向楠,劉淑英,王 平

(1.甘肅農業大學管理學院,蘭州 730070;2.甘肅農業大學資源與環境學院,蘭州 730070)

引言

近現代以來,伴隨著我國經濟迅猛的發展,耕地低效利用、環境污染、耕地后備資源匱乏等問題也隨之而來[1]。如何更加高效地利用稀缺而寶貴的土地資源,一直是政府和國內外學者關注的重點。新時期,習近平總書記在黨的十九大報告中做出重大的戰略部署,提出鄉村振興發展戰略,聚焦鄉村系列發展問題,這對推動農業提質增效、農村全面進步、農民權益保障具有重大的意義。因此,摸清現階段村域耕地利用效益的現狀及各村差異,對因村施效、切實提高每個村的耕地利用效益及耕地利用水平具有重要的現實意義。

本文以甘肅省臨夏回族自治州廣河縣為研究對象,以行政村為評價單元,利用總體分異測度指數分析其耕地利用效益的空間分異特征,采用“實踐—理論—實踐”的方法,對制約耕地利用效益提升的障礙因子進行診斷,以期為廣河縣耕地利用水平和制定耕地調控措施提供依據,也可以為小尺度耕地利用效益的研究提供思路。

一、研究區概況

廣河縣位于臨夏回族自治州東南部,行政面積538km2,轄6鎮3鄉,共101個行政村。地形起伏大,海拔在1 792—2 609m之間,地面最大坡度為62.34°,植被及土地類型的垂直地帶性較明顯。總人口為255 366人,回族、東鄉族占總人口的97.8%,屬于純少數民族地區。廣河縣是以發展農業為主的國列、省列的扶貧開發重點縣,全縣土地總面積538km2,耕地面積128.6km2,其中,山地占耕地總面積的69.88%。

二、數據來源與分析方法

(一)數據來源

數據主要來源于《廣河縣社會經濟發展統計年鑒》《廣河縣農村統計年鑒》及廣河縣統計部門的相關統計資料,矢量數據來源于廣河縣國土資源局2009年和2014年土地利用變更數據庫。

(二)分析方法

1.總體分異測度指數

利用總體分異測度指數(GDI)分別分析廣河縣村域經濟效益、社會效益、生態效益、綜合效益的總體分異趨勢,判斷耕地利用效益的總體分異狀況[2]。計算過程為:

式中,CV為變異系數,T為泰爾指數,GE為總熵指數(C=0),A為阿特金森指數,Wj分別為上述4個差異指數的權重。

2.障礙度診斷

(1)障礙度診斷—基于障礙度函數。本文引入因子貢獻度Rj、指標偏離度Pj和障礙度Aj、分類指標Hi對耕地利用效益水平的影響程度進行分析診斷[3],公式如下:

式中,aj為各指標的標準化值;rj為第j項指標在各方案層中的權重;wj為第j項指標所屬的第i個準則層的權重。

(2)障礙度診斷——基于實地訪談。采用半結構化訪談形式[4],訪談對象的選取以“戶主優先”為原則,并綜合考量家庭貧富情況、受教育程度、年齡等,在評價單元內平均選取15戶的農戶進行訪談,具體戶數的選擇根據不同村域人數的多寡、農戶的配合程度做出調整。訪談程序包括如下三個步驟:一是告知自己的身份以及訪談目的;二是詢問受訪者的基本信息,包括性別、年齡、職業、家庭人口數等;三是詢問受訪者對當下耕地利用的情況以及影響耕地利用效益的阻礙因素。

三、結果與分析

(一)村域耕地利用效益總體分異趨勢——GDI指數

通過對廣河縣2006—2015年耕地利用效益及協調程度特征變化趨勢進行分析發現(如圖1所示),這十年間經濟效益和社會效益增長趨勢十分明顯,2006—2009年,經濟、社會和生態效益的協調程度發展相對均衡,在2009年以后協調度呈下降趨勢,與耕地利用生態效益變化曲線一致,表明這期間廣河縣耕地利用綜合效益主要受生態效益的影響。

在此背景下,分別計算2006年、2011年、2015年廣河縣各村經濟效益、社會效益、生態效益、綜合效益的總體差異指數和GDI指數(如表1所示)。根據改進熵值法確定權重,得出利用變異系數(CV)、泰爾指數(T)、總熵指數(GE)和阿特金森指數(A)在耕地利用綜合效益、經濟效益、社會效益、生態效益層面的權重,CV在經濟效益層面所占權重最大(0.2525)、T在綜合效益層面占比最大(0.2500)、GE和A在生態層面占比最大,分別占0.2565和0.2533,耕地利用綜合效益總體分異測度指數由2006年的0.0935增至2011年的0.0957,隨后下降至0.0798。

表1 2006—2015年村域耕地利用效益指數的總體分異情況

由圖2可知,2006—2011年,空間分異變化不明顯;2011年以后,空間分異顯著。總體分異測度指數呈現先上升后下降的趨勢,這與其時空演化的趨勢保持一致;耕地利用社會效益和生態效益空間分異呈同步變化趨勢,其中在2006—2011年,耕地利用社會效益總體分異測度指數稍有下降,隨后顯著上升。2011—2015年空間分異指數總體呈波動式上升趨勢,說明其間各村耕地利用社會效益和生態效益的空間分異程度較大。

圖2 2006—2015年村域耕地利用效益GDI指數的變動趨勢

(二)障礙度診斷結果

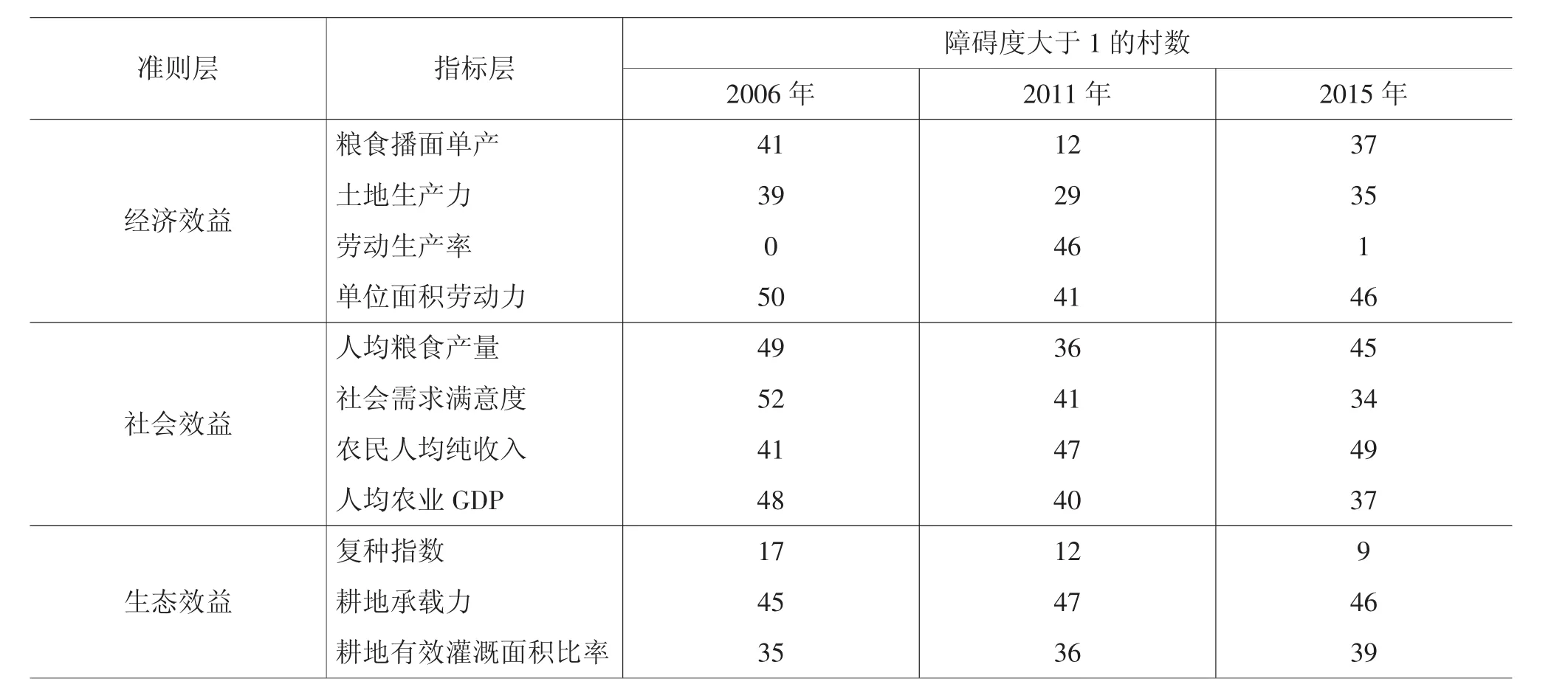

1.村域耕地利用的障礙因子——基于障礙度函數。運用障礙度診斷模型,分別對研究區2006—2015年101個村的11項評價指標因子進行障礙度測算,對照101個村11項評價指標因子,發現各指標下平均有64.54%的村莊的障礙度都小于1,因此以1為分界點判斷指標的障礙程度,結果(見表2)。

表2 2006—2015年101個村整體指標障礙度評價

首先,經濟因素。2006—2011年,首要障礙因子由單位面積勞動力變為勞動生產率,2011年以后,首要障礙因子依然為單位面積勞動力。障礙度排名靠后的鄧家灣村等村域,障礙度值低于0.03,說明經濟因素對其耕地利用效益造成的障礙較小。其次,社會因素。2006年,影響耕地利用社會效益的主要障礙因子為社會需求滿意度。2011年最主要的障礙因子變為農民人均純收入,2015年延續了該現象,且社會需求滿意度的障礙因素減弱。2006年101個村平均人均占有糧為319.96kg/人,最高為786.12kg/人,最低為105kg/人,各村差異懸殊,2011年平均人均占有量增至447.54kg/人。可見,在經濟欠發達的鄉村,人均占有量受地形的影響較大。再次,生態因素。在整個研究期內,耕地承載力對耕地利用生態效益的障礙持續存在,廣河縣屬純少數民族自治縣,人口基數大且增長快,有限耕地面積承載不斷增長的人口,使耕地承載力與其他指標相比,障礙度仍處于突出位置,其依然是制約廣河縣耕地利用效益水平的主要因素。

2.村域耕地利用的障礙因子——基于實地訪談。一是經濟因素。第一、二產業增加值:第一產業效益越好越能增加農民的耕作意愿,從而提高耕地利用經濟效益。處于偏遠山區的村域,村集體經濟大多依靠農業生產為主要來源,與處于縣域或三甲集鎮周邊的農民年均收入相比,依靠農業為主的村域收入偏低;農民種植結構單一,銷售價格低:地處山區的村域,受自然地理環境的影響,農民傾向于選擇種植省時省力的玉米一種作物,且大多數種植作物在滿足牲畜的飼料需求后就販賣給玉米經銷商。這種固有陳舊的思維、農業信息的閉塞以及缺乏政府的引導,導致玉米等作物在當地很難在進行深度加工。二是社會因素。農村勞動力人均受教育年限低:大都在小學文化程度以下,生產技術主要依靠長輩們的言傳身教;農村基礎設施落后:村際間公路質量不高、用于灌溉水田的水泵老化、農業作業大多依靠人力畜力;惠農政策落實不到位、基層組織部門服務不到位:地方政府沒有直接下發糧食補貼的錢款,而是通過種子站替農民“選種子”,這樣農民很難全額拿到政府的財政補貼,且種子站提供的種子質量不高,惠農政策在鄉村無法執行到位。三是生態因素。承受自然災害沖擊的能力弱:廣河縣自然降雨豐富但季節分布、地區分布嚴重不均,旱災、雹災是主要的災害性天氣,農業產業結構和農業保障體系不健全,農民和農村市場均無法承受自然災害的沖擊;化肥、農藥等污染:在耕地上投入的化肥、農藥等,一方面在土壤中殘留,另一方面通過田間排水系統和地表徑流等方式進入地表水,由此造成水體污染或者其他形式的污染,進而影響耕地利用的生態效益。

四、討論與結論

(一)討論

從研究結果看,在時間特征方面,研究期內廣河縣各村域處于耕地利用經濟效益高效區的行政村在整個村域評價單元內所占的比重越來越高,耕地利用社會效益、生態效益高效區的行政村占比在減少,說明各村域在追求經濟效益的同時,忽略了社會效益、生態效益的同步增長,影響了村域耕地利用的可持續發展。這與李穗濃等[5]的結論不一致,前者的研究區是處于快速城鎮化進程中的鄉村,本文的研究區是在以發展農業為主國列、省列的扶貧開發重點縣,農民生態保護意識相對薄弱,這也進一步印證了人對耕地利用效益產生核心影響的結論。從影響村域耕地利用效益提升的深層次因素分析,其障礙因子與李穗濃等[5]的結論基本一致。鄉村振興戰略是加快農村發展、改善農民生活、推動城鄉一體化的重大戰略,其聚焦鄉村系列發展問題,這對推動農業提質增效、農村全面進步、農民權益保障具有重大的意義。廣河縣作為扶貧開發重點縣,“十二五”期間實施的扶貧項目,脫貧效果顯著,精準扶貧工作應與美麗鄉村建設、鄉村振興發展戰略相輔相成、相互促進。

(二)結論

1.耕地利用經濟效益和社會效益的空間分異高于綜合效益和生態效益,耕地利用經濟效益的空間分異程度較大,耕地利用社會效益和生態效益空間分異呈同步變化趨勢,總體分異測度指數呈現出先上升后下降的趨勢,這與其時空變化的變化趨勢一致。

2.影響村域耕地利用效益提升的主要障礙因子是單位面積勞動力和農民人均純收入。從訪談結果分析制約村域耕地利用的深層次因素:管理不當是主導因素,對農業基礎設施的投入不足是決定因素,農民勞動力素質低是核心因素。