甘肅天水出土彩陶精品賞析

賈坤

摘要:彩陶是新石器時代的重要物質遺存,代表了這一時期先進的生產力和藝術水平。天水地區發現了迄今最早的彩陶,同時也分布有仰韶文化和馬家窯文化,是彩陶藝術碰撞融合的關鍵區域。本文以搜集整理天水地區出土的彩陶精品為對象,討論天水在我國彩陶文化發展中的重要地位。

關鍵詞:甘肅天水;彩陶;地位

中圖分類號:K876.3 文獻標識碼:A 文章編號:1005-5312(2018)14-0128-02

陶器是新石器時代開始的主要標志之一,在人類發展史上具有里程碑的意義;而彩陶則是原始社會氏族制度發展到鼎盛時期,制陶業進入更高階段的產物。彩陶的生產不僅為滿足群體物質生活的需要,也為滿足人們精神生活的審美需要,集藝術性與實用性于一體。彩陶日趨繁復的紋飾,既表現了先民對客觀實物的感受和認知,更反映了先民的生活情趣和對美的追求。

甘肅處于黃土高原的西端,是我國最早的農業發源地區之一。位于甘肅東南部的天水,早在距今約8000年就誕生了比仰韶文化還要早1000多年的大地灣文化,出現了與西亞兩河流域彩陶遙相呼應的我國最早的一批彩陶。彩陶在天水地區分布范圍廣,造型精美,紋飾多樣,具有很高的研究價值和藝術價值。

一、甘肅天水彩陶文化序列概述

最早的彩陶出現在大地灣一期,距今約7800-7300年(年代目前多以8200為上限),早于仰韶文化。大地灣一期彩陶以圜底缽為主要器形,在缽口有一圈帶狀的光滑面,用含有赤鐵礦的顏料液加以光潤,經燒制后形成暗紅色的寬帶紋。仰韶文化彩陶在天水分布也很廣泛,在大地灣遺址、師趙村與西山坪遺址、傅家門遺址等眾多遺址都有發現;石嶺下類型彩陶特點鮮明,天水地區為其核心區,它上承仰韶文化,下啟馬家窯文化;馬家窯文化彩陶發展到了彩陶文化的巔峰,特別是早期馬家窯類型和半山類型,紋飾繁縟,線條流暢,達到了極高的藝術水準。在天水地區也有很多發現,如禮辛遺址、周家灣遺址等;齊家文化也發現了數量較少的彩陶。

二、天水重要遺址及出土彩陶簡介

(一)秦安縣大地灣遺址

大地灣遺址位于甘肅省天水市秦安縣東北的五營鄉邵店村,分布在葫蘆河支流清水河南岸的二、三級階地上。遺址面積約275萬平方米,1988年被公布為全國重點文物保護單位。大地灣遺址以文化類型多、延續時間長、歷史淵源早、技藝水平高、分布面積廣、面貌保存好而備受考古界關注。大地灣遺址大致可分為五期文化:大地灣一期文化、仰韶文化早、中、晚期和常山下層文化。大地灣遺址對于建立渭河上游史前文化序列、研究黃河流域新石器文化的產生、發展以及探索中華文明起源的歷史進程具有十分重要的意義。

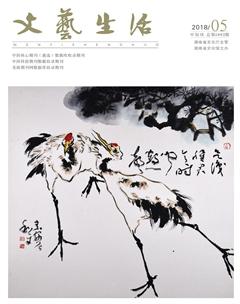

1.大地灣一期寬帶紋三足彩陶缽。距今7800-7300年前,高12厘米,口徑27.3厘米。敞口、弧壁、圜底,三錐足,夾砂紅陶。口沿外繪紅色寬帶紋,內繪一圈紅色窄線紋,下腹飾交錯繩紋。

2.大地灣一期繩紋圈足紅陶碗。距今7800-7300年前,口徑18厘米,陶質為夾細砂紅陶,以陶器器表印有交叉繩紋為特征,八千年前出現的圈足碗樣式至今依舊被沿用。

3.大地灣四期弧邊三角紋彩陶盆。距今5500年前,高16.4厘米,口徑39厘米,底徑13.2厘米。器身施橙黃色陶衣,腹部以黑色彩繪兩兩相對的弧邊三角形紋飾,一周六組。

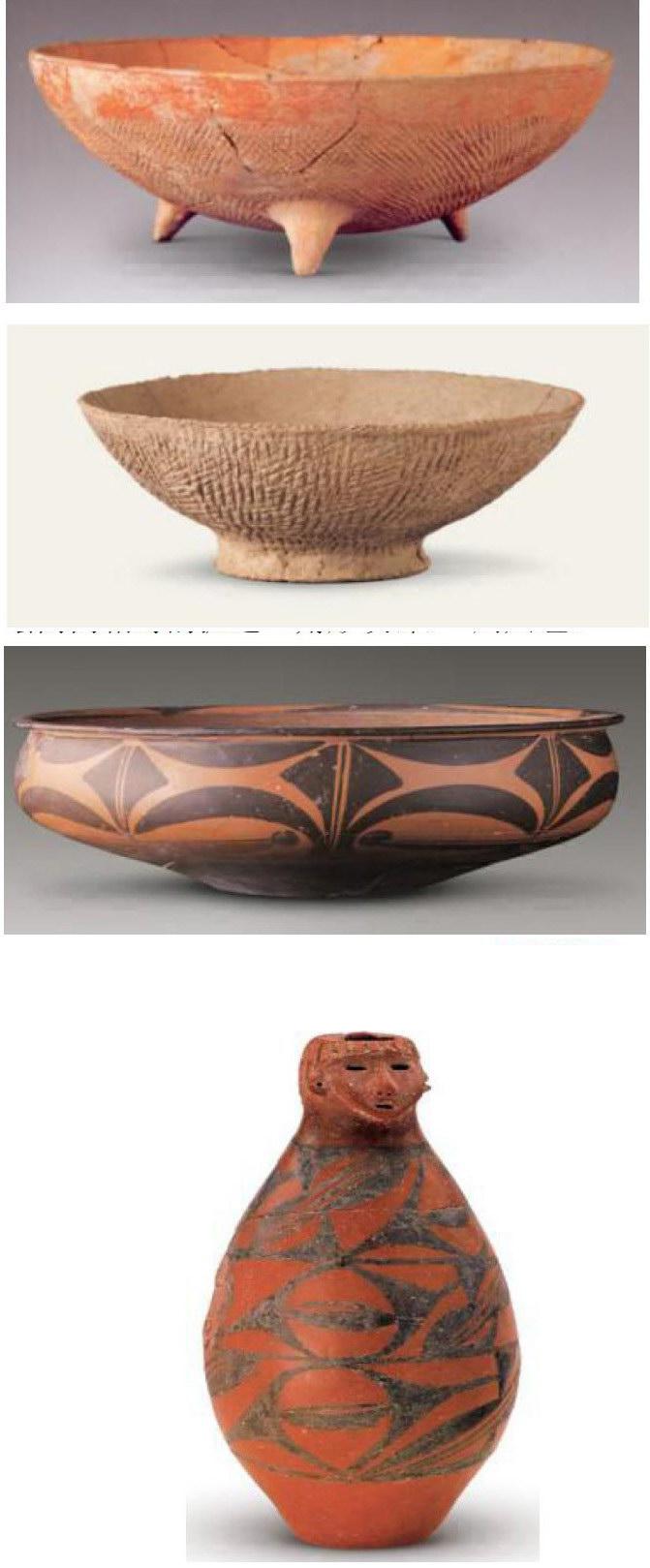

4.大地灣四期人頭形器口彩陶瓶。高32.3厘米,口徑4厘米,底徑6.8厘米。瓶口呈圓雕的人頭像,頭的左右和后部都是披發,前額也垂著一排整齊的短發。眼和嘴都雕成孔洞,兩耳皆有一小穿孔,是垂系飾物的耳孔。陶瓶的腹部以黑彩畫三橫排大致相同的弧線三角紋和斜線組成的二方連續圖案。

(二)秦安縣王家陰洼遺址

王家陰洼遺址位于天水秦安縣城東北,分布于魚尾溝的中游。魚尾溝為清水河的支流,因上游分成兩支狀似魚尾而得名,遺址就坐落在魚尾溝兩支上游交匯處東岸的第二臺地上,屬典型的山地遺址。1981年9月,甘肅省博物館大地灣發掘組進行了清理,發掘面積625平方米,清理出房基3座、墓葬63座、灰坑2個、灶坑3個。王家陰洼遺址以仰韶文化遺存為主,遺址是仰韶文化早期半坡類型和晚期寶雞北首嶺類型上層遺存。

王家陰洼遺址是已公開發表的仰韶文化遺址中最西部的。為研究隴山兩側仰韶文化異同提供了珍貴資料。1989年,秦安縣人民政府公布為縣級文物保護單位。

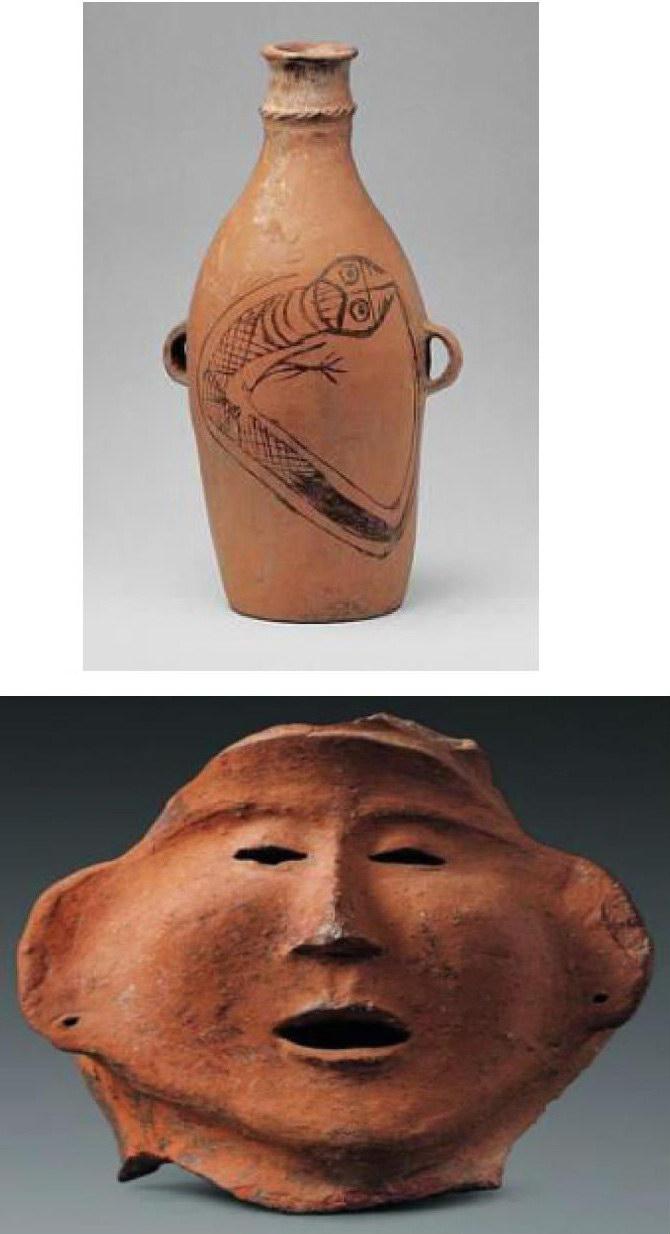

1.仰韶文化半坡類型魚紋彩陶盆。高15厘米,口徑50厘米。廣口、卷唇、弧壁、圜底。泥質紅陶,上腹部用黑彩繪兩組變體魚紋。

2.仰韶文化半坡類型豬面紋彩陶壺。距今約6000年,高20.6厘米,腹徑15.3厘米,底徑6.8厘米。壺呈葫蘆形,小圓口、束頸、曲腹、平底。口部繪四組三角形紋;腹部繪一圈二方連續的豬面紋,互連的豬面共用一個眼睛,成功地運用雙關形的裝飾手法。

(三)甘谷縣西坪鄉水果溝通址

水泉溝遺址位于天水市甘谷縣西坪鄉石坪村西側的臺地上,西南為石洼河。遺址南北長約900米,東西長約400米,總面積約為36萬平方米。遺址斷面上暴露有灰坑、房址、燒土坑、墓葬等遺跡。地表采集有骨器、鬲足(西周)、彩陶等陶片,1958年出土人面鯢魚紋彩陶瓶。1984年被甘谷縣人民政府公布為縣級文物保護單位。

人面鯢魚紋彩陶瓶。距今約5200年,高38.4厘米,口徑7厘米,底徑12厘米。小口、長頸、平底。腹上部有雙耳,頸部有堆紋一圈。瓶腹繪黑色人首形的鯢魚圖樣,一雙短臂向外伸出,全身為斜格紋,尾部彎曲。瓶體上的圖案準確地表現了鯢魚的特點,反映了遠古人類對生活細致的觀察和高超的藝術再現水平。鯢魚繪于瓶上,是這個不知名的氏族的圖騰紋樣,可能是他們信奉的祖先形象,有人認為這種人面鯢魚是中國最早的龍圖,視之為龍的“史前祖先”,也不無道理。也有學者認為,鯢魚的紋飾和發源于天水的伏羲文化有緊密的聯系,很有可能是伏羲氏族“龍圖騰”的前身。

(四)柴家坪遺址

柴家坪遺址位于天水市麥積區伯陽鎮下坪村東的臺地上,遺址地處渭河、毛雨河、小河子三河交匯處,背山面水。遺址南北長約1000米,東西長約250米,總面積約為25萬平方米。遺址斷面上暴露有陶片堆積、灰層、鬲棺葬、屈肢葬、灰坑等遺跡。1981年被省人民政府公布為省級文物保護單位。

仰韶文化石嶺下類型紅陶人面像。距今約5200年,殘高15.3厘米,寬14.6厘米。天水柴家坪出土,人像高顴闊面,眉微隆起,嘴、眼鏤空成橫條狀,鼻呈三角形,兩耳垂各有一穿孔。

三、天水彩陶在甘肅新石器時代文化中的重要地位

甘肅的新石器時代文化,特別是馬家窯文化,早已因其彩陶的高度藝術成就而聞名于世。在武山石嶺下遺址發現了早于馬家窯類型的石嶺下類型遺存,在天水羅家溝遺址又發現廟底溝類型、石嶺下類型與馬家窯類型由早到晚的三疊層關系,有關馬家窯彩陶來源的研究取得了實質性的進展。隨著秦安大地灣、天水師趙村與西山坪、武山傅家門等遺址的發掘,不僅在地層上確認了仰韶文化與馬家窯文化的早晚關系,出土大量彩陶也為追尋彩陶的源頭找到了線索。已有的發現完全能證實甘肅史前彩陶具有完整的起源與發展序列,而天水出土彩陶則是該序列中重要的一環。