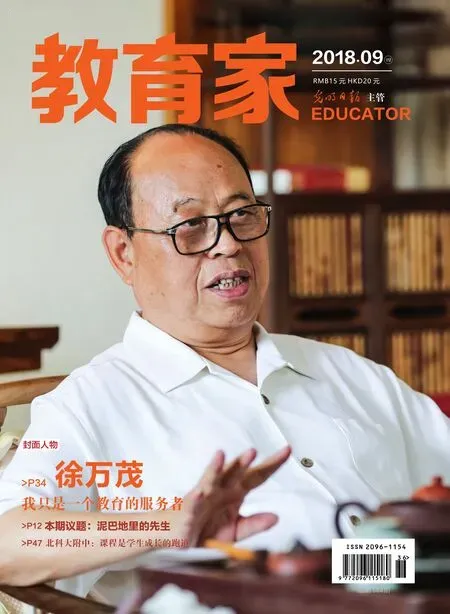

泥巴地里的『教書匠』

本刊記者 / 王湘蓉 實習記者 /

門源離西寧有150公里,開車穿山越嶺要三四個小時,坐動車半小時就到了,也不過沏一杯奶的工夫。作為青海貧困縣,門源回族自治縣沒有想象中的貧乏,這片古老的土地是“絲綢之路”的輔道,是青海省的“北大門”,也是黃河文明早期發祥地和傳播地之一,自古以來游牧文化和農耕文化在此融合,絲綢之路、甘青通衢在此交匯,回、蒙古、藏、漢、土、撒拉等20多個民族雜居于此,多民族文化在此交融。近年來,風景如畫的門源,已成為旅游的好去處。8月,當油菜花茫茫伸向白云繚繞的青山腳下時,我們用腳步丈量了門源的鄉村教育。這里的老師們踩著泥巴的教書生涯,安靜而不黯然,生動得如吹過青稞的風,散發出鄉野的脈脈溫情。

金輝:我是山村里長大的老師

金輝是我們此行采訪的第一位藏族老師。在門源,學校有最美的風景,有最好的建筑。金輝任教的青海省門源回族自治縣西灘鄉寄宿制小學就建在西馬場村邊。田野上的學校,門前視野開闊,遠處群山環繞。初來乍到,我們眼中的風景,已經融入了金輝的平常生活。高原上太陽毒,48歲的金輝,皮膚黑黑的,兩鬢有風霜拂過。“我話少,喜歡靜,普通話講得不好。”這是金輝第一次接受采訪,他有些局促,緊張時會把頭扭到一邊,又轉過來,頗不好意思地沖我們笑笑。

他對小山村有割舍不掉的感情

金輝從青海省海北州民族師范學校畢業后,曾在四所村小任過教。“開始,在沙溝腦小學教過兩年,那是山溝溝里的小學校。”剛畢業時窮,連輛自行車都買不起,金輝就住在學校,一個月回一次家。當時學校地處偏遠山區,冬天金輝吃飯取暖用的是火爐,沒有煤,只能燒當地的炭。“學校經費緊張,我自費到炭礦買炭,煙很大,味道很刺鼻,毒性也很大,晚上睡覺要開著門,冷也要受啊,生命第一。”門源冬天零下二三十度,高原上風寒刺骨,經常大雪過膝,而在金輝的嘴里卻是云淡風輕。“那時學生走讀,晚上沒事就看看書,停電了就點著蠟燭看,中專畢業嘛,要自學考大專,后來我又自學考本科。”金輝愛看書、愛琢磨的習慣就是打那會兒養成的。夜幕下的山色濃黑,雖有滿天星光,燭光搖曳,可那不是浪漫,燈光下的身影有些孤單。

后來金輝調入縣城工作,兩年后,他又主動申請回到了農村教書。“在農村習慣了,我本來就是來自農村,上學還是在小山溝上的,對山村小學有感情。”金輝喜歡鄉野的環境,喜歡農村孩子的淳樸,對鄉土文化有天然的認同。“國家支持大,青海的扶貧政策好,這幾年水泥路斷斷續續都修好了。”條件逐漸好了,交通工具也由原來的老伙計自行車變成了汽車,從縣城調回到西灘小學后,只要不值班,金輝一般都回家。

“在鄉村教書更為辛苦一些 ,每天早上8點上課,7∶40到校,下晚自習后到家要9點多了;值班的時候,遇到孩子發燒,不管下雨下雪,都要連夜送往縣城醫院。”冬天高原上下雪的時候多,有時候,很厚的雪,還是要開車。冰雪覆蓋的田間小路,車內是膽戰心驚,車外是飛雪肆意,金輝平淡的人生多了幾分感慨和不易。“現在的路比以前好走,北方人習慣在雪地上走,也不怕。”在鄉村教書比留在縣城教書要付出更多的心血,但金輝對現在的狀態挺滿意,他始終對小山村有割舍不掉的感情。做一個鄉村教師,擁有充實而單純的教學生活更合金輝的心意。

◎金輝參與學生小組討論

鄉村老師也有新理念

互聯網時代,人手一部智能終端,信息可以無差別地到達每個人,不出門便知天下事,加上山東對口支援門源,經常安排教師過來支教,金輝的學習視野廣了,教育理念和教學方式一點不落后。“這幾年我一直教數學。”金輝教過小學語文、數學、思想品德、社會實踐和體育,是名副其實的“全科教師”,到了西灘小學后金輝教的課算是固定了下來。金輝教學采用小組互助學習的方式,4~6人一組討論交流,“教學不能一味地照本宣科,還是要以學生為主,我讓學生先討論交流,不知道的再提問,讓學生思考總結后,我再給學生答疑。”

課堂上金輝渾身都是幽默細胞,帶著學生猜謎、唱歌、做游戲。金輝愛用一些小互動調動學生的興趣,營造輕松愉快的學習氛圍,“枯燥的說教打動不了這些小娃娃。”雖身在僻靜鄉野,金輝不守舊,愛琢磨,敢創新。考慮到孩子小,他融合了自己多年來多學科的教學經驗,自創了鉛筆簡筆畫,形形色色的動物童話故事,給孩子們帶來了無盡樂趣。鄉村的孩子是黏著大自然長大的,對鄉野環境天然熟稔,雖然沒有城市里先進的教學設備,但金輝帶著“土腥氣”的教學,更貼近在泥巴地里奔跑的娃娃們。

“孩子那么小,不在父母身邊,看著心疼呢。”寄宿的孩子遠離父母,金輝是最肯花心思、花時間陪伴孩子的人,陪著孩子聽夜色里燈下蟲鳴,陪孩子們觀看電影中的山外天空。看著孩子們成長,他眼中有濃得化不開的愛。在校長王官卻眼里,金輝是很受歡迎的老師:“他教學成績好,是學生們心中‘超厲害’的老師。”畢業時,學生們抹著眼淚哭作一團,還一個勁地往金輝懷里塞小禮物,他想拒絕都拒絕不了。畢業留念時,金輝身邊的位置總是最搶手的,連平時不愛說話的同學,都爭著擠過來要和他挨在一起。每逢節假日,畢業的學生拎著一大堆零食和酸奶,三五結伴地回來看他們的數學老師。農村學校的學生多是留守兒童,父母在外打工,家里只剩年邁的老人。閑聊時,金輝還是反復向學生提及孝順長輩。盡管金輝已經不再教他們,學生還是像往常一樣,老老實實地聽金輝“絮叨”。

采訪過程中,金輝雖然話不多,但他的教育觀鮮明而冷靜:“小學6年主要培養學生做人,其次是傳授知識。”金輝認為永遠不能把教師的價值和學生的功課成績無情地捆綁在一起,學生成績的高低不是評判教師成功與否的唯一標準;一味地追求優秀率、升學率,缺失對學生心理、精神方面的有效輔導,就會產生大批“高分低能”的辛勤學子,學校教育應該走出這個誤區。

散文里鄉野生活過成了詩

金輝的散文充斥著原野勃勃的生命力,像茫茫白雪下覆蓋著的綠洲,春風一過,滿地盎然。深植在鄉野的根吮吸著泥土的養分,滋潤著守望鄉土的人。讀金輝散文,常常被金輝筆下溫婉多情的文字驚艷到。“夕陽晚歸,霞光迷離著我們的雙眼,樹蔭婆娑,攝取一幀幀孤獨卻依戀的影子。”金輝是高原上柔情的漢子,把鄉野泥土上的教育生活過成了詩。

“我希望娃娃們都能走出大山,有出息。”鄉村的孩子走出小山溝,無論是上大學還是做生意,只要成人成才,金輝都倍感欣慰。他的散文里多情地記錄下了年復一年的四時變化。“桃李芬芳滿天下,雨露滋潤笑春秋。”學校尚賢亭上的這副對聯,見證了他對學生悉心培養的日日夜夜。“我的學生就是我徒弟。”金輝骨子里始終浸著匠人的精氣神。

帶完這屆學生,金輝就真的離退休不遠了。“去飯館吃飯,結賬時,老板娘說有人幫你買單了,我知道肯定是我的學生。這種情況很多的。”做老師的辛苦和幸福交織在一起,讓金輝對“退休”的想法更為復雜,他期待年輕的老師接班,但又舍不得可愛的學生。喜歡攝影的金輝為他的學生拍了很多照片,做成了一個電子相冊。照片里孩子們鬧啊笑啊,幸福和快樂洋溢在臉上。金輝說,這些記憶,在十年、二十年后,是所有人寶貴的精神財富,要好好珍藏。

劉建生:我是一個吃過苦的教書匠

劉建生任教的泉口鎮寄宿小學坐落在旱臺村,從門源縣城出發到學校大約二十分鐘的車程。遠山黛墨,近水清流,青稞泛黃,一路風景如畫。等候在校門口的劉建生頭上戴著棒球帽,黑黝黝的臉上笑容憨厚,對我們此行的采訪顯得很忐忑。

沒想到還能重新拿起粉筆

“70后”的劉建生,經歷有點豐富,還有點曲折。從青海省海北民族師范學校畢業后,適逢政策調整,中師生不再包分配了,懷揣“教師夢”的他,只能回到家鄉一所鄉村小學當代課教師。“那時候代課,每月150塊錢的工資,連正式老師的十分之一都不到。”生活窘迫的劉建生不得已只能另謀生計。他到外地打了幾年工,全是體力活,吃了不少苦。在門源的鄰縣祁連縣的石棉礦廠加工石棉,干了一年多后,因為粉塵大,容易患矽肺,劉建生轉到磚廠拉土坯,后來又干起了農田里的活。六七月雪山草綠的時候,劉建生背上行囊,翻越近4000米海拔的大板山到祁連,加入挖蟲草的大軍。山上風雪變幻,氣候惡劣,危險就在眼前,劉建生體會到了生活的不容易。

人生的轉機總會在不經意處。劉建生本以為自己的“教師夢”就此結束,從沒想過自己還能拿起粉筆。2002年,峰回路轉,一個偶然的機會,他的教師生涯重新開啟了。劉建生話到此處,幸福和滿足寫滿臉上,和我們的交流也放松了許多。“很珍惜當老師的職業,來之不易,相比而言,當老師的辛苦和打工的辛苦要小很多。”他經歷的那些苦日子讓他更加珍惜做教師的時光,也成了他常常拿出來教育學生的生動案例。

◎劉建生和學生在田野上做游戲

劉建生喜歡做老師,緣于他幼年求學時遇到的一位民辦老師。那位老師一心撲在教育事業上,平時在學校加班加點地給學生補課,周末回家還要負擔沉重的農活。農忙的季節,妻子找到學校和老師吵架,讓他回家幫忙,而他心里裝的都是學生。這位民辦老師無怨無悔的付出打動了劉建生。1995年,在他報考師范學校填寫志愿的那一刻,劉建生鄭重地選擇了小學教育專業。

希望越來越多的孩子能走出大山

劉建生曾在四所鄉村小學任教過,他笑道:“陰雨連綿的天,在泥濘路上騎5公里的自行車才能到學校。”后來他又主動調到了比較艱苦的牧區教學點工作,和當老師的妻子吃住在牧區,一起守護著牧民人家的孩子。寒來暑往,牧區單調的歲月,劉建生把它過得有滋有味。

撤點并校后,劉建生調到了泉口鎮小學,從事語文教學。但他又不僅僅是語文老師,他所在的小學開設了20來個興趣社團,劉建生是彩繪、書法、刮畫、二胡社團的“團長”,忙得不亦樂乎。“教師待遇提高了,要對得起這份工資。”在劉建生眼里,他在鄉村學校所做的一切談不上奉獻,就是本職工作,“學校有什么需要我就去做什么。”劉建生毫無怨言。

劉建生對孩子傾心付出,孩子們也非常依戀他。“這何止是我的學生,這是我親生的一群孩子啊!”劉建生動情地說。學生考出好成績,畢業的學生回來看望他……一幕幕難以忘懷的故事讓劉建生體會到做老師的幸福。“我也是農村出生的,我知道農村孩子苦,能多培養幾個就多幾個。”被問及教育心愿時劉建生說。

劉建生多才多藝,卻也有自己的小遺憾,那就是沒能上美術專業學校。他制作的《多功能識卡器》在青海省第六屆中小學教具評選活動中獲得二等獎;他的毛筆字和國畫都很有功底,書法毛澤東詩詞《詠梅》和國畫《報春圖》曾獲得過第十九屆“共創美好家園”青海省青少年兒童及教師美術書法攝影大賽銀獎和銅獎。可他認為自己只是個“教書匠”。“沒有淵博的知識當教授,只有基本的教書技能,好好教書育人,對得起自己,對得起娃娃。”

劉建生還擔任班主任工作。寄宿制學校每天工作一般都是十多個小時,孩子們的衣食住行、吃喝拉撒,事無巨細都得操心、照顧。班主任工作雖然繁重,但他說:“班主任對家長,代表著學校,肩上扛著責任;對學生,代表著家長,雙手履行義務。”他覺得自己不可能干出驚天動地的業績,但可以為每一位學生付出一顆愛心,為孩子們的健康成長做出應有的奉獻。當他得知自己的學生藏族姑娘才仁卓瑪今年考上了青海師范大學時,他興奮不已。因為他期待有更多的老師扎根鄉村,希望有越來越多的孩子走出大山,看看外面廣闊的天地。

岑玉龍:見證孩子的成長我很開心

門源縣海拔最高的鄉村是仙米鄉,兩座不知名的山之間坐落著仙米鄉寄宿制小學。2015年,縣教師考試面試第一的藏族小伙岑玉龍被分配到這里教書。仙米鄉離岑玉龍的家鄉有200多公里,但在這之前,他根本不知道青海的地圖上有這樣一個村落。當他在坑坑洼洼的土路上顛簸了6個多小時后,看到眼前的鄉村小學時,內心涌起了一股情緒:從大山走出來,現在,又走進大山了。一周后,給家里人打電話時他說挺好的,其實心里有點委屈。

教師并非想象中“舒服”

岑玉龍教的是體育課,操場上常常回蕩著師生的歡聲笑語。岑玉龍有著與眾不同的教學方式。他不喜歡一上課就“老套”地做準備運動,而是按年級給學生分類,低年級的學生引導他們學,高年級的學生搞分組比賽,培養團隊精神和集體意識。岑玉龍一邊教一邊總結,雖然是新老師,但教得好,不光本校的老師時常過來觀摩,還被外校邀請去講課。

作為入職剛三年的新教師,岑玉龍思維活躍,在揚州培訓看到不少學校跳韻律操,他就開動腦筋給自己的學生編了套《小蘋果》,課間伴著歡快的節奏,孩子們跳得很開心,岑玉龍特別有成就感。他又琢磨著再編一套《禮儀操》,把安全知識也編進去。孩子們跟岑玉龍特別親近。下課路上,離得老遠就有學生打招呼;正和其他老師聊天時,冷不防就被學生拍一下,幾個學生嘻嘻哈哈跳到他面前:“誰拍你啦。”親密得連旁邊的老師都“吃醋”。

◎孩子們在乖乖地聽岑玉龍講課

門源一年供暖時間長達8個月,冬天風雪交加,岑玉龍的課堂是空曠的塑膠跑道,在外風吹日曬是常態。與其他老師相比,或許他是最辛苦的,但他不覺得有什么,“陪孩子們長大,見證他們的成長很開心。”

“戴著眼鏡,教很多學生,還能和他們一起玩。”在幼年岑玉龍的眼中,老師是“舒服”的,他打心底渴望當老師。直到被人叫“岑老師”的那一刻,他才發現,教師并非想象中那么“舒服”,“身上肩負著孩子的明天呢。”岑玉龍對“老師”的稱呼有了自己的理解,剛到學校時的“委屈”也漸漸淡去。

家長把孩子送到學校,所有責任都是我們的

寄宿制小學的教學周期是以輪計算的,每輪一連上八九天的課再放四天假。“學生吃住都在學校,沒有閑著的時候。”當我們問到他課余生活時,他有點答非所問,“剛上學的孩子想家,哭得鼻涕眼淚收不住,得挨個地哄。”學校每晚固定時間用小喇叭放半小時的睡前故事,學生們聽著安然入睡,是岑玉龍一天中最安心的時候。要是遇到學生生病,山區信號不好,很難馬上聯系到家長,岑玉龍只能自己開車送到幾十公里外的縣城。“家長把孩子送到這,所有責任都是我們的。”岑玉龍目光堅定。

有一次,一個孩子因發燒抽搐昏迷,需要馬上送縣城醫院,漆黑的夜里電閃雷鳴,豆大的雨點砸下來,岑玉龍二話不說開著車和值班老師一起送孩子趕往縣城。山路上車顛簸得厲害,泥石流隨時可能爆發,岑玉龍顧不得危險,冒著暴雨趕夜路。到了縣城醫院,孩子逐漸恢復正常后,他們才等來了孩子的家長。這時,時間已經指向凌晨三點。因為第二天有課,岑玉龍和值班老師又摸黑回到了學校。

這個將近而立之年的小伙子,不喜歡大城市快節奏的腳步,把家安在了學校的旁邊。在這里,他中午能慢慢吃飯,偶爾還會散散步。“當了老師后就能看到一輩子,就在這個崗位上平平淡淡地教書吧。”他告訴我們,那些年在外地讀書,感覺天總是灰蒙蒙的。山清水秀的仙米鄉留住了岑玉龍的心,傍晚,他一抬頭便是滿天星光。

在大半個中國的鄉野,像金輝、劉建生、岑玉龍這樣的老師很多,他們懂農村孩子走出大山的不易,為了田野上的讀書聲,甘愿一輩子平凡忙碌,支撐著鄉村教育的天空。他們的世界不局限,雖然腳踩泥巴地,心中卻裝滿星辰大海和娃娃們的明天。