合而不融 融合之傷:教育排斥下隨班就讀兒童的社會疼痛研究

張漪漫

(廣東第二師范學院 廣東廣州 510303)

前言

20世紀80年代我國發布《中國殘疾人事業五年發展綱要(1988—1992)》,文中要求“普通學校要吸納肢體殘疾、輕度弱智等殘障兒童進行隨班就讀”[1],從此以后,特殊兒童隨班就讀以一種被確立的身份步入融合教育實踐的正軌。經過近30年的發展歷程,隨班就讀已逐漸普及我國中小學教育,據教育部發布的《特殊教育基本情況》統計數據可知,2015年我國適齡殘疾兒童隨班就讀人數約為23.66萬人,占殘疾兒童受教育總人數的54%左右,與2014年相比,隨班就讀人數增加了3萬多人。從數字上看來,在國家政策的推動下,隨班就讀兒童的普校入學率有了明顯的提高,在保障殘障兒童受教育權利方面獲得了巨大的成功,越來越多的殘障兒童可以與正常兒童享用相同的教學資源、獲得平等的教育機會,殘障兒童教育的發展歷程似乎在“隔離—回歸主流—融合—賦權”的方向不斷發展。然而“數量”上的融合不代表“質量”上融合,融合教育中的“正常化”指的不只是提供身心障礙者參與的機會,還包括對他們抱有正向的社會態度和社會期望[2]。隨班就讀作為融合教育的重要實現形式,為殘障兒童提供了平等的教育機會,使他們有權利與普通兒童共同學習、參與校園生活,然而在表面“融合”的校園里,殘障兒童是否真正地受到公正友好的對待?本研究將以隨班就讀兒童為研究對象,利用質性研究方法,以社會疼痛為中介,真實呈現隨班就讀兒童的在校境遇,多維度地描述其受排斥的動態過程,并探究形成這一現象的原因及對策,希望通過新的視角和分析可以為“真正的融合教育”提供更多的支持。

一、理論視角

(一)社會疼痛。社會疼痛(Social Pain)的名詞最初是由Panksepp提出的,他發現個人的情感系統是建立于場所的依賴、溫度的調節和生理感覺上[3]。以后的研究者對這一概念進行不斷的研究和探索,Eisenberger和Lieberman認為社會疼痛是一種不愉快(unpleasant)的體驗,是由于個體受到社會傷害(socialinjury)、人際關系受到威脅(threatened)和破壞(damagedorlost)造成的[3]。MacDonald和Leary對社會疼痛制定了更加詳細的定義:指社會中的個體受到排斥(excluded)或被忽視,或是被自己所渴望與之建立關系的群體貶低(devalued)的時候,引發的一種特定的情緒反應(a specificemotional reaction)[4]。關于社會疼痛的研究以國外居多,國內的研究較少,國外大部分研究者已經利用生理測量、網絡擲球范式(cyberball)、孤獨終老范式(life alone)、回憶范式等方式證明了社會疼痛的客觀存在[5],并且證明社會排斥是引起社會疼痛的主要因素。通過整理相關文獻,筆者發現,對于社會疼痛的表現分為焦慮、抑郁、孤獨、嫉妒、憤怒等內在表現及攻擊行為產生、調節能力減退、親社會行為減少等外在表現。

(二)教育排斥。教育排斥起源于社會排斥,分為宏觀與微觀領域。在微觀教育領域中,教育排斥就是教師或學生對處于弱勢的個體或群體的排斥,這些弱勢的教育群體包括殘疾學生、學習困難生、處于經濟文化地位劣勢的學生等。

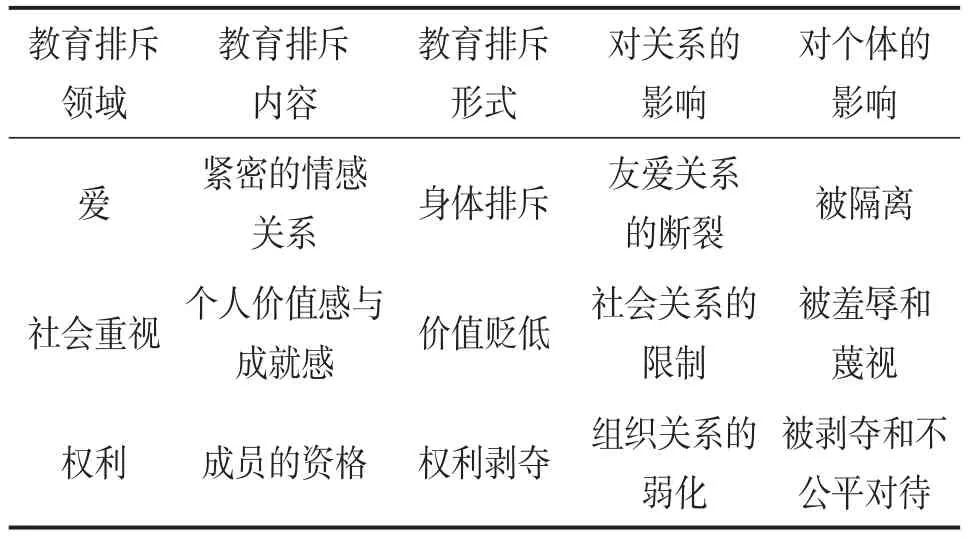

學者呂壽偉認為,教育排斥是可以認識的,是由于它有著自身的表現形式及實施的方式,它通常通過身體疏離、價值貶低和權利剝奪的形式剝奪處于弱勢學生作為教育共同體的資格,使他們不能有效和充分地參與到教育生活中,在教育生活中一直處于邊緣化的處境[6](見表1)。

表1 教育排斥的關系結構

二、研究設計

(一)研究方法。本研究主要采用質性研究方法。觀察法是一種收集研究對象非語言行為資料的研究方法,觀察法分為參與式觀察和非參與式觀察。本研究采用參與式觀察和非參與式觀察的方式對隨班就讀兒童在校遭遇和表現進行觀察研究。在參與式觀察中,通過對隨班就讀兒童進行課堂陪讀,可以觀察到隨班就讀兒童在班級中真實的處境及其最直接的反映和表現;在非參與式觀察中,通過觀察隨班就讀兒童參與課間活動的情況、與同伴互動情況、與教師相處情況等,并隨時記錄自己所看所想,以致力呈現真實、客觀的狀態。

半結構型訪談也稱為深度訪談或臨床訪談,一般要收集特定個人生活經歷的資料,其中包括生活中某些重大事件的過程和影響,以及個人特定經驗的過程和動機、個人的情感變化等。本研究選用了半結構型訪談,通過研究對象描述經歷的事情以及具體的感受等問題進行深入訪談,同時也通過對教師和家長的訪談中更加全面地了解隨班就讀兒童的處境、社會疼痛的表現等。

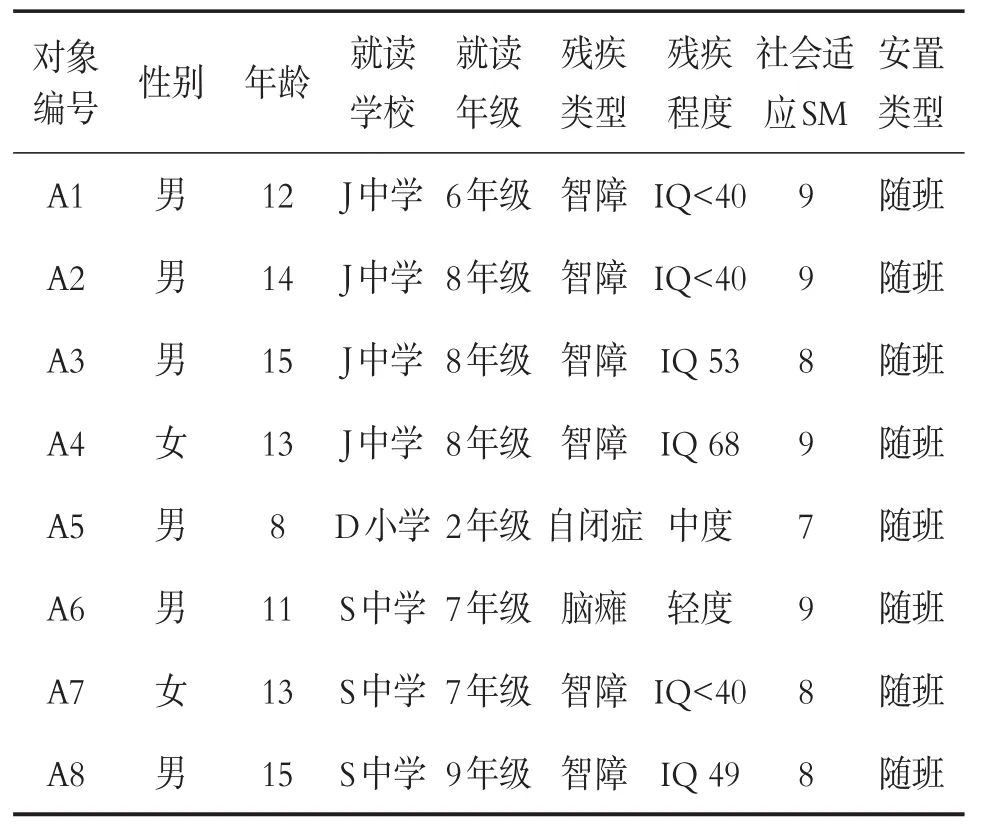

(二)研究對象。本研究的對象主要是普通中小學的隨班就讀兒童。筆者曾為期1年為上海市H區多所中小學隨班就讀學生提供個訓課服務和心理輔導服務,另外通過H區特教中心與H區的D小學進行鏈接,筆者可以對該學校的1名隨班就讀生進行1學期的課堂陪讀。根據研究的具體需要,本研究一共選擇了3所中小學的8名隨班就讀兒童,3名普校的隨班就讀教師和2名隨班就讀兒童家長。8名隨班就讀兒童的基本信息(見表2):

表2 研究對象的基本資料一覽表

三、教育排斥下隨班就讀兒童社會疼痛生成

(一)身體排斥與自信的摧毀。身體排斥包括身體疏離和身體暴力,主要是在教育共同體中,教師或同伴對處于弱勢的個體施以顯性或隱形的距離控制和關系隔離。

1.被隔離的覺知。在8名研究對象中,筆者發現有7名隨班就讀兒童都曾被長期安排在課室的最后一排,甚至單人單桌。在與班級共同體被疏離的情況下,隨班就讀兒童認為自己是被忽略和遺忘的存在,認為教師和同伴討厭自己,將受排斥的原因歸納為自身的缺陷,陷入無限的自責與痛苦。

A2:我一直都坐在最后一排,每兩周班里都會輪位置,但我從來沒有坐到前面,雖然坐到后面真的看不清黑板上的字了,但是畢竟自己腦子也不夠用,看不看得見也不重要吧。

A3:我上了7年級后就沒有同桌,老師也沒有給我安排,憑什么其他人都有同桌,我不知道是不是老師討厭我,所以不想讓其他人和我一起坐,還是說同學們不愿意坐在我旁邊。

2.痛苦的情緒體驗。在教師和同伴的身體排斥下,隨班就讀兒童受到“視而不見”的身體疏離和“孤獨無助”的身體暴力,被剝奪了來自他人看見和聽見的現實性,被剝奪了與他人的友愛關系[7],產生孤獨、憤怒、漠然等情緒體驗。

A4:我本來在6年級的時候在班里有2個玩的比較好的朋友,因為家里住的比較近吧,我們平時一起上學和放學,我跟班里其他人不熟,所以也不愛跟他們玩,但是6年級下學期的時候,她們說班里其他女生告訴她們我是個智障,如果再和我呆著就不要跟其他人一起玩了,后來她們平時也避著我,我覺得好難過啊,再也沒有人和我做朋友了。

A8:(他談到被班級同學欺負時,說話聲音變大,聲音顫抖,表情變得很憤怒)我們班還有隔壁班的同學,每次在課間的時候都弄我,用筆在我校服上畫,還把我在走廊間推來推去,我討厭他們!

當我為A5進行課堂陪讀的時候,在某次英語課上,有個環節是英語老師讓同學們迅速組成小組讀課本的片段,于是學生們6個或8個的圍成一起讀書,但是沒有同學來找A5,我觀察他的反應是:失落的看著四周,一直用頭掃視周圍的同學,與平時上課一直微笑的狀態截然相反。由于A5是自閉癥兒童,因此語言表達能力較弱,我拿出情緒卡片問他現在的感受是什么,他指了指一張畫有“哭泣”頭像的情緒卡片,然后用手搓了搓自己的臉,低著頭,發出哼哼的聲音。

3.消極的行為表現。當個體在共同體中集體性紐帶被撕斷、身體受到侵犯,體驗到消極的情緒,從而因應出反映內心感受和自我保護的行為,逐漸產生攻擊行為、社會退縮性行為等。

J中學的隨班就讀教師談到A3時說:他平時成績很差的,上課也不聽就坐在后面睡覺,有次他被班主任告狀,說他把班里一個同學的書撕爛了,把文具也推到桌子上,連學生家長都過來投訴,我問他為什么要這樣做,他的意思是說在活動課上幾位同學不愿意和他一起做手工模型,尤其里面那個同學特別不想讓他加入,于是他就很生氣在沒人的時候把同學的東西弄爛了。

筆者有次為S中學隨班生開小組活動,與A6聊天時,筆者問他在學校里有幾個朋友,有沒有受到欺負時,他縮著肩膀、低著頭、聲音很小的說“沒有,沒有”,筆者察覺到異樣便繼續耐心的詢問,他便把身體縮的更小,表現出非常懼怕的表情。當筆者多次詢問無果后,準備進行下一話題時,坐在他旁邊的隨班就讀學生忍不住說:老師,他騙你的,他們班里的人經常打他,圍著打,班里無論男生還是女生都欺負他,連其他班也會欺負他!即使告訴老師又能怎樣,他們在老師看不到的時候還打他,他也什么都不說,好像該打一樣的。

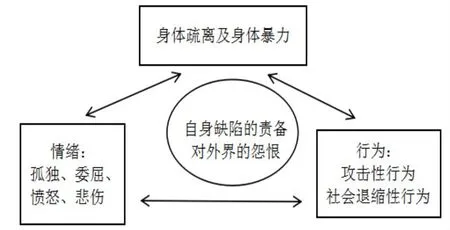

隨班就讀兒童在校園中會受到教師和同伴不同形式和程度的身體排斥,包括位置的隔離、師生視而不見、教學被孤立、同學暴力等,讓個體與共同體之間的關系造成破裂,在外部的作用下,個體認為由于自身的缺陷而受到排斥,產生對自身的責備與對外界的厭惡,表現出孤獨、憤怒、悲傷等痛苦的情緒體驗,在異化的情感支配下,從而對他人和外界產生攻擊性行為及膽怯、懦弱、不敢說、不敢做等社會退縮性行為,這種對待事物的方式逐漸地成為隨班就讀兒童的習慣性經驗,不斷地破壞隨班就讀兒童完整性的人格和組織內部關系(見圖1)。

圖1 身體排斥下的隨班就讀兒童社會疼痛生成

(二)價值貶低與自我效能感的剝奪。價值貶低是基于能力、身份還有個體的特殊性,教師或同伴根據價值等級的秩序給予處于弱勢的個體或群體很低的價值形象,根據這種價值形象對他們進行蔑視和排斥的行為。一般來說,“能力強”“成績好”等是學校判定優秀學生的主流價值觀,然而隨班就讀生由于生理缺陷,在學業上較為吃力并且達不到統一“好”的標準,或者體能達不到制定的要求,因此經常被視為低劣的存在。

1.負面評價的覺知。在8名研究對象中,都談及有受到他人對自己貶損的經歷,他們經常被賦予“笨蛋”“傻子”“腦子有病”這種帶有諷刺性和歧視性的綽號,讓他們在內心不斷地形成“我不如別人”的體驗。

筆者在J中學為隨班生上個訓課的時候,活動還沒開始,A1很早就來了,他一來到就十分悶悶不樂,與往常歡快的性格截然不同,但他也不肯說自己遇到什么事情,于是我利用沙盆游戲慢慢地與他進行溝通。A1漸漸的透露出自己的煩惱:老師,你是不是覺得我腦子很笨,很沒用啊?我感到非常詫異:不是的,老師覺得你很聰明,知道很多連老師都不知道的課外知識。然而A1的表情還是很難過:可是每一個人都說我笨,說我傻,說我沒腦子,怎么學都學不會。

2.痛苦的情緒體驗。隨班就讀兒童在校園里是渴望被人認可和鼓勵的,相信這也是每一個孩子的需求,但隨班就讀兒童在集體中卻不斷地被賦予一種低劣的形象并被蔑視,從而產生憂傷、抑郁等消極的情感。

A7:班里同學平時就喜歡給我取外號,我不喜歡那些名字,有次數學考試發卷子,老師在班里面就很大聲地說,你們再不好好聽課就會跟XXX(A7的名字)一樣變成傻瓜,考不上高中!我那時恨不得躲起來,好傷心,我難過了好久,根本就不想來學校了。

A4的母親:有次她(A4)回家后一句話不說就進房里了,好久才出來,就在那里哭,她說同學都說她弱智、沒用。

另外在研究中發現,教師對隨班就讀兒童“低期待”與“無要求”的行為也是屬于價值貶低,他們認為隨班就讀學生沒有能力完成學業或其他任務,對其抱以“放任自流”甚至放棄的態度,不安排學業的任務也不給予指導,這種對個人能力的貶低讓隨班就讀兒童構成獨特受傷害的經歷。

A3:老師說只要我上課別吵著別人就行,睡覺干嘛都可以。無所謂啊,反正也學不進去,我就在后面玩我自己的,管他呢。

當筆者問到A1平時老師有沒有跟你聊聊天、輔導你之類的,他說沒有,老師不管他的,筆者在與A1的訪談中很明顯地感受到,A1對于成績、學習和升學的規劃都是一種“無所謂”的態度,提不起任何興趣。

3.消極的行為表現。受到來自他者對被排斥者個人的蔑視和價值的貶低后,隨班就讀兒童認為自己是無能的人,不斷地否定自己的存在,認為自己本身是沒有價值的個體,從而使隨班就讀兒童的興趣感和自我效能感降低,不愿意做出進步和改變,甚至產生出一系列越軌行為。

筆者與J中學的隨班就讀教師進行了解時,她說:她(A4)智力是68嘛,其實如果她再加把勁是有很可能通過智力復測的(標準為70),這樣她就可以摘掉隨班就讀的帽子了。但是她平時上課也不聽,作業也不做,成績自然很差啦,考試就是30多分,她們班里的老師平時對她也沒有什么學業的要求,她就總是很懶,她說反正做了也沒人看。平時她喜歡和學校里不良行為的孩子一起玩,可能都是成績不好,玩得來吧。

S中學的隨班就讀教師談到隨班生A8時比較感慨:因為他(A8)平時作業和學業跟不上、成績比較差嘛,所以他班主任對他沒什么特別的期望和要求,最后他連規范也不遵守,成績差不說,連規矩也不守了,平時連校服也不穿了,總是曠課遲到,我就和他的班主任說,他能做到的還是得要求他,例如行為舉止、校園規范之類的。

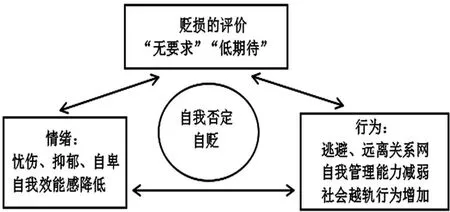

無論是形象的貶低,還是能力上的低估與否認,都是作為教育共同體的集體蔑視,使個體的自我能力得不到公共認可。在研究中發現,隨班就讀兒童所受到的價值貶低包括來自教師與同學的貶損性語言評價和行為方式、教師的“無要求”與“低期待”等,這種教育排斥形式傷害的是隨班就讀兒童個體的價值體驗,受到排斥和貶損的他們無法將自己視為在教育共同體中具有意義的成員,于是他不停地否定自身、將“沒用”“廢物”“能力低下”這種極具摧毀人格完整性的評價不斷地自我強化,形成一種對自我消極的認知,伴隨而來的憂傷、抑郁、痛苦的情緒體驗折磨孩子的精神世界,使受到這種價值貶低的隨班就讀兒童采用自暴自棄的方式面對學習和生活,喪失對事物的興趣、不愿意進行自我管理和改變、逃避自己所處的環境,甚至發展出一系列社會越軌行為(見圖2)。

圖2 價值貶低下的隨班就讀兒童社會疼痛生成

(三)權利剝奪與自尊的傷害。

1.受侵犯的覺知。對教育共同體中的個體而言,都應該擁有相應的權利,包括行為權和接受權。但隨班就讀兒童在校園中處于弱勢,他們平等的權利遭到否定、侵犯,在他們內心逐漸形成“我與他人不一樣”“我是另類”,甚至“麻木地”認為自己不該與其他學生一樣獲得平等的權利,然而生理缺陷并不代表他們喪失覺知,當他們看到自己的權利被剝奪后,不公平的認知已經逐漸生根發芽。

A6:我沒有去秋游,因為上次春游的時候老師說人會很多,怕我走丟所以沒讓我和同學們一起去公園玩,這次秋游報名的時候我就沒有報了。如果報了老師會跟媽媽說不要我去的,我不想老師又找媽媽,所以我不去了,(低頭)其實我也挺想去玩的。

2.痛苦的情緒體驗。權利使兒童的自我成為自尊的主體,而喪失應有的權利意味著不再被共同體包容和接納,不再擁有正式成員的資格,不公平的體驗令個體承受著自尊的失落和被排斥的情感痛苦。

盡管法律明確規定普校不可以用任何理由拒絕接收具有接受普通教育能力的適齡殘疾兒童隨班就讀,但筆者在研究中了解到特殊兒童的入學還是存在著一定的困難,這些被拒絕的經驗傷害著兒童幼小的心靈。

A5媽媽:孩子到了6歲準備上學的時候,我們不想讓孩子進特殊學校,想讓孩子在普通學校里接受教育,因為我們覺得孩子從小在正常環境中長大,觀察和學習一些規范,以后可以少受社會上的排斥。但我們找了很多學校,都用各種理由,怕孩子不適應之類的不愿意讓我們進。那時候孩子聽我和他爸聊得的時候也明白大概的情況,他就又哭又鬧的說不去了,其實我看到孩子這樣也很難過。后來找到一個小學,溝通了好久,學校要求必須家長陪讀才可以進去讀,孩子才進去的。

當聊到升學的問題時,A8情緒比較激動:班主任叫我不要參加中考了,然后跟我媽說去職校學個技術對以后好,說可以給我安排職校,我就很不開心,為什么我不能參加中考,我知道我成績不好,但我都呆了那么多年了,也應該去參加考試吧。

3.消極的行為表現。隨班就讀兒童在校園的權利剝奪和不平等的待遇下,只能感受到自己被群體拒絕,認為自己根本不屬于這個集體,會感受到一種“受傷感”,引起消極情緒的產生,從而逐漸地使他們表現出親社會行為的減少甚至消失。

S中學隨班就讀教師:他(A8)經常被任課老師投訴到德育處,說他活動課不愿意參加,連老師的話也不聽。后來有次,我跟他聊了一個小時,他說他不喜歡這個班,根本不想和同學們一起互動。

筆者在與8名隨班生訪談時,當談到關于平時是否會幫助別人,是否和別人一起完成某個作品時,隨班生的態度大多都傾向于消極或否定,他們認為在班級里沒有體會到溫暖的集體感、以往也不被重視,因此也不想多接觸班級的人和事。

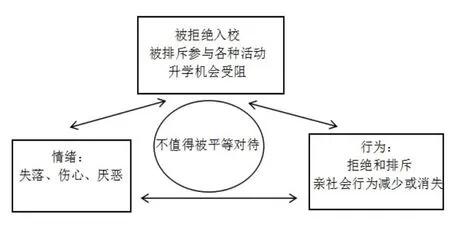

研究發現,教育共同體中的權利剝奪雖然形式較多,但是整體上主要表現的是參與缺失和不平等的對待。隨班就讀兒童受到的權利剝奪形式包括被拒絕入學、被排除在班級的主要活動之外、被阻止升學機會等,這些權利剝奪的形式有時候不會以公開形式去拒絕隨班生的參與,往往是一種隱形或者班級的內部規則的方式對個體進行權利剝奪,但無論是以書面公開的形式還是隱形的形式,都對隨班就讀兒童構成強烈且難以愈合的心理傷害(見圖3)。

圖3 權利剝奪下的隨班就讀兒童社會疼痛生成

四、造成隨班就讀兒童社會疼痛的根源

(一)缺乏對特殊兒童的了解。研究發現普校中的隨班就讀教師不了解特殊教育的相關知識,她們本身是學科老師或者德育處老師,然后兼任為本校的隨班就讀教師。雖然H區特教中心每周會派專業的特教老師去中小學給隨班就讀兒童上個訓課,但是卻缺乏對隨班就讀教師的培訓,如果連學校中唯一的隨班就讀教師都不了解特殊兒童,那么校園內的其他任課老師和學生就更加沒有途徑了解和接納了。

S中學的隨班就讀教師:其實我不太了解特殊孩子的這些疾病,就是什么疾病對應會有什么表現或者行為不太清楚,很多老師覺得是孩子的表現是由于個人品行不好,例如懶惰、不認真學習、不守紀律之類的,所以才會學習不好,老師們都不知道是因為孩子的智力或者其他問題才會造成學業情況較差。

普校中的教師認為沒有必要了解特殊教育的知識,她們認為自己是普校教師,是為普通學生上課的,特殊教育的知識是特殊學校老師負責的。

D小學的隨班就讀教師:有些任課老師會覺得特殊兒童不應該放在普校中,這樣會給教師增加壓力,應該在特殊學校里面接受專門的教育,畢竟老師平時都很忙,顧及一般學生都來不及了。所以讓任課老師學習特殊教育的知識,一來她們覺得沒有必要,二來也沒精力去學這些。我自己也是5年級的班主任和語文老師,平時也是很忙的,還要兼任學校的隨班就讀教師。

(二)功利主義教育理念的遮蔽。隨班就讀兒童由于生理的問題,在學習成績上與普通學生相比是會存在一定的距離,但是并不能直接否認他們潛在的能力和進取向上的追求。然而在“學生的成績就是學校最大追求”的態度下,成績優秀的學生被賦予更多的情感關注、個人榮譽和機會上的權利,而成績較差的學生則被視為可有可無的存在甚至冷落排斥。

J中學的隨班就讀教師:按道理隨班生是可以和其他學生一起參加中考的,但他們有些人成績太差,況且他們的中考成績也要算進學校升學考試里的,他們即使去考也考不上的,所以班主任都會跟家長勸說不要參加升學考試,可以進個職校。

(三)缺乏對隨班就讀兒童的情緒輔導與支持。隨班就讀兒童由于自身的缺陷,是屬于敏感和脆弱的個體,他們在校園和班級中遭受排斥的受傷經驗較普通兒童而言更難自我調試,若缺乏及時和正確的輔導和支持,兒童的身心健康將受到很大的影響。然而筆者在研究中了解到隨班就讀兒童極少或沒有得到老師的情感支持,缺乏了解和溝通。

A2:沒有和老師聊過。我平時作業不懂也是問同學,不會去問老師。

A7:不會跟老師說很多話,不開心也不會跟她講,老師平時也不會找我說話的。

五、社會工作介入融合教育的建議

從研究中可以發現隨班就讀兒童的痛苦情感體驗和消極行為表現主要來源于學校、教師和同伴對其施加的排斥行為,而這些排斥行為的深層原因是由于缺乏對特殊兒童的了解、功利主義的教育理念、缺乏情緒支持等因素造成的,因此要減少或消除隨班就讀兒童的社會疼痛,需要在教育排斥的根源處采取對策,才能有機會實現隨班就讀兒童從“單純的身體融入”轉向“真正的教育融合”。

國外和港臺已有不少社會工作服務介入融合教育的經驗。例如,美國已經在1975年利用法律的形式將社會工作者納入特殊教育的體系中,社會工作者被視為幫助特殊兒童進行良好教育中的重要角色。在2002年,美國全國社會工作者協會(NASW)繼續出臺了《學校社會工作的服務標準》,認為學校社會工作這一專業是以幫助學生成功地適應和調整在校處境,影響家庭、學校和社區來達到學生全面發展為目標的。在美國,特殊教育領域成為學校社工的服務重點,轉介前干預、開展深度評估(社會情感評估、文化背景評估、適應性行為評估)、撰寫評估報告及制定個別化教育計劃,都是美國學校社工介入特殊兒童融合教育的主要內容。美國的學校社工重視幫助普校教師認知和界定特殊兒童的個別化學習問題和行為問題、改進和跟蹤服務水平、評估教育質量、為開展個別化教育模式的普校教師提供及時有效的支持,以便更有效地利用特殊教育資源等[8]。

在香港,對于輕度障礙的兒童也可以在普校進行教育,由學校社會工作者為隨班就讀兒童提供支持和輔導,包括個案服務等[9];而在臺灣,在20世紀末由中華兒童福利基金會開始推動了特教體系的社會工作的發展,社會工作者入駐校園,為特殊兒童或者處于弱勢的學生提供社會工作服務,包括小組工作和個案工作[10]。可以發現,社會工作在國外和港臺對特殊兒童的融合教育的功能是讓兒童可以更好的在學校的環境中適應,通過鏈接資源和建立支持體系保障特殊兒童的受教育權利,通過個案輔導為特殊兒童提供及時的心理社會支持。但是在中國大陸,社會工作介入隨班就讀的服務較少,隨班就讀學生的工作一般都是由特殊教育的人員進行管理,而融合教育中存在的一些問題是特殊教育所觸碰不到的盲區,或是特殊教育難以發揮作用的方面,但社會工作卻在這些方面有著很強的專業性和廣大的發展空間,可以更好的服務于隨班就讀兒童。

(一)倡導模式下的社會工作介入方法。社會工作注重人的社會性需要在與他人的關系中實現,因此需要重視隨班就讀兒童所處的情景,重視學校、社區等與兒童有互動關系的組織對兒童的影響,將干預的范圍擴散到一個整體環境。在倡導模式下,學校社會工作者是隨班就讀兒童的代言人和行動者,有責任幫助其重新建立社會網絡和人際關系,努力為其爭取應該獲得卻未獲得的教育資源,此時,特殊兒童不需要直接參與到介入的過程,由社會工作者為其爭取最大程度的社會福利和社會支持,最小程度減少對兒童的心理傷害。

(二)賦權模式下的社會工作介入方法。賦權是現代社會工作理論中一個重要的概念,這里的“權”是指個人、群體所具備的能力,是對外界的人或事物的影響力及控制力,強調的是個體對他人、組織或社會的擁有、控制、影響的作用,因此“賦權”就是指賦予或充實個體或群體的能力,激發與挖掘個體潛在能力的一種過程、介入方式和實踐活動[11]。如果沒有豐富的個人資源,例如,積極的自我認同、良好的認知、支持性的社會關系網絡,個體就難以對所處的環境施加影響力,從而不能改變自己在環境中的現狀。生理的缺陷必然會使隨班就讀兒童在學生和生活中存在部分的障礙,但更多的是校園中的重要他人——教師和同學,給隨班就讀兒童帶來的身體排斥、價值貶低和權利剝奪的排斥行為,令隨班就讀兒童尚未成熟的心理和思維陷入了偏差,造成他們形成孤獨、失落、無助的情緒體驗,逐漸地成為低自尊的個體,制約了隨班就讀兒童的主觀能動性,他們不斷地遠離班級和學校,拒絕在教育共同體中進行互動。賦權模式與倡導模式不同的方面在于,賦權強調行動的主體是兒童,重在發掘自身的資源,賦權模式著重于培養隨班就讀兒童的尊嚴和自信,增強隨班就讀兒童的成長動機,在于培養隨班就讀兒童積極正面的發展型認知和心態。