呼吸重癥監護病房氣管切開患者中的精準吸痰法

王 嫣

(河南省許昌市中心醫院 呼吸科重癥監護室, 河南 許昌, 461000)

呼吸道梗阻患者采取氣管切開治療,吸痰是必要工作,但采取何種吸痰方式能夠徹底清除呼吸道分泌物、提高吸痰效果以及減少吸痰次數值得研究討論[1]。本研究對呼吸重癥監護病房行氣管切開患者予以精準吸痰法治療,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2016年10月—2017年10月本院收治的呼吸重癥監護病房氣管切開患者40例,隨機均分為對照組和實驗組各20例。對照組男12例,女8例,年齡18~75歲,平均(46.15±3.15)歲; 實驗組男10例,女10例,年齡19~76歲,平均(46.27±3.34)歲。患者均對本組研究內容知情同意,并自愿簽署同意書,并得到本院倫理委員會批準認可。

1.2 方法

1.2.1 對照組: 行常規吸痰法治療,護理人員需聽患者的呼吸聲和咳嗽聲,來判定患者是否有痰,先將氣管切開處痰液進行抽吸,在將口鼻內分泌物進行抽吸干凈,使用1條吸痰管。

1.2.2 實驗組: 行精準吸痰法治療,將無菌生理鹽水紗布放置在氣管切開的導管口處,在胸骨上放置聽診器,聽患者氣道中是否有痰鳴音,若存在,需將口鼻腔內的分泌物抽吸出去,之后在氣管切口處進行吸痰,在氣管切開部位和口鼻腔處分別放置2根吸痰管。每根吸痰管僅可使用1次,患者均發生自主呼吸反射,吸痰時應處于360 mmHg負壓狀態,吸痰時間需在15 s內,吸痰前、后需讓患者高流量吸氧1~5 min。

1.3 判定指標

判定患者的不良反應、并發癥、日吸痰次數以及吸痰效果。刺激性嗆咳指在吸痰中出現連續性咳嗽; 黏膜損傷指在吸痰中,痰液存在血絲; 對患者的痰液進行培養,結果為陽性證明患者肺部發生感染。吸痰效果: 徹底清除痰液,雙肺均無痰鳴音,吸痰后氧飽和度在30 s內迅速上升90%及以上為優; 吸痰后,患者的雙肺痰鳴音顯著減輕,吸痰后氧飽和度在30 s內迅速上升85%~<90%為良; 吸痰后,患者的雙肺痰鳴音改善情況較差,吸痰后氧飽和度在30 s內迅速上升80%~<85%為中; 吸痰后,患者的雙肺痰鳴音明顯加重,吸痰后氧飽和度在30 s內迅速上升<80%為差。

1.4 統計學分析

2 結 果

2.1 日吸痰次數

實驗組患者日吸痰(15.23±2.41)次; 對照組為(22.27±2.48)次, 2組比較差異有統計學意義(P<0.05)。

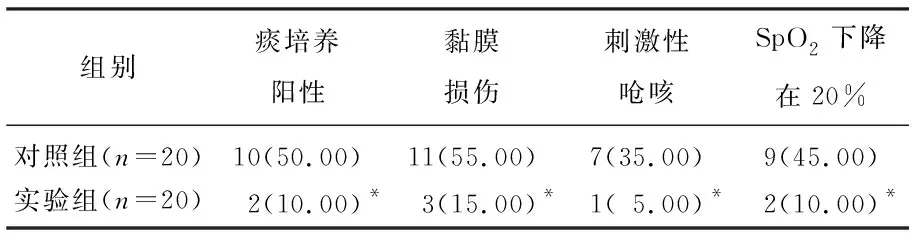

2.2 不良反應、并發癥

實驗組患者的不良反應、并發癥發生率低于對照組, 2組比較差異有統計學意義(P<0.05), 見表1。

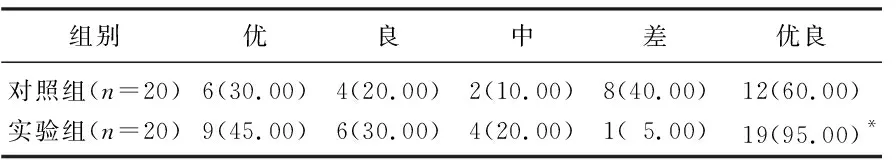

2.3 吸痰效果

實驗組吸痰優良率高于對照組, 2組比較差異有統計學意義(P<0.05), 見表2。

表1 患者不良反應與并發癥[n(%)]

與對照組比較, *P<0.05。

表2 患者吸痰效果[n(%)]

與對照組比較, *P<0.05。

3 討 論

行氣管切開后需保證患者呼吸道暢通,保護氣道黏膜,幫助患者建立人工氣道,進而導致呼吸道失去對吸入氣體的加溫加濕作用,降低氣道黏膜損傷程度,將浸泡在濃度為0.45% 的氯化鈉溶液中的無菌紗布放置在氣管切口處,起浸潤氣道黏膜的作用,使黏膜纖毛進行正常運動[2-3]。氣道濕化措施可導致氣道分泌物呈黏稠狀態,增加了氣道堵塞風險。現階段氣道濕化的方法為蒸汽濕化,必要時需使用濕化液對氣道進行沖洗。在吸痰前清除呼吸道分泌物較為重要,可保證徹底吸痰效果,進而降低了對氣道黏膜的損傷[4]。

吸痰可保證氣管切開患者的正常呼吸,控制肺部感染的發生,僅需使用1根導管進行吸痰,避免出現導管反復插入情況。氣管內吸痰屬于侵入性操作,進而出現外源性感染,患者鼻炎部和口腔分泌物均會成為下呼吸道感染的重要感染因素[5]。相關研究顯示, 0.01 mL的咽部分泌物中存在約108個細菌。將聽診器放置在胸骨上窩,明確氣道中存在痰鳴音,需先清除口鼻腔內分泌物,避免口腔分泌物進入氣管[6]。

對于重癥監護病房氣管切開患者需掌握最佳的吸痰時機,將吸痰效果提升,通過聽診器判定痰液是否存在,可準確、有效吸痰,進而降低吸痰次數[7]。如吸痰方式不正確,可導致患者發生刺激性咳嗽,進而出現潰瘍、黏膜出血、氣道狹窄等情況,延長氣管留置時間[8]。本研究結果顯示,實驗組重癥監護病房氣管切開患者日吸痰次數低于對照組,不良反應、并發癥發生率低于對照組,實驗組吸痰效果高于對照組。

綜上所述,對呼吸重癥監護病房氣管切開患者實施精準吸痰法具有重要意義,可提高吸痰效果,減少日吸痰次數,有效控制不良反應和并發癥的發生率,避免患者出現刺激性嗆咳情況。