選課走班制下的家校生態圈

文 / 楊小斌 黃 月 彭 超

十一學校2011年率先在北京開始了選課走班的實驗,通過大膽的課程創新,為每個學生打造了一張專屬于學生個人的課程表,學生按照課表在教室之間流動上課,教師則在隸屬于自己的功能教室內上課。

在選課走班制的實施過程中,家校的溝通與協調模式也隨之發生了深刻變革。

家校協同生態初見雛形

行政班的取消,使得學生不再隸屬于任何班集體,也不再設立任何的班主任。以行政班為單位而組成的傳統年級,變成了以學生個體構成的選課走班制下的學部,學生的管理不再依靠班主任的責任細分,而是以分步式的方式,通過任課教師、常規管理項目組、咨詢師、教育顧問等相互協作。

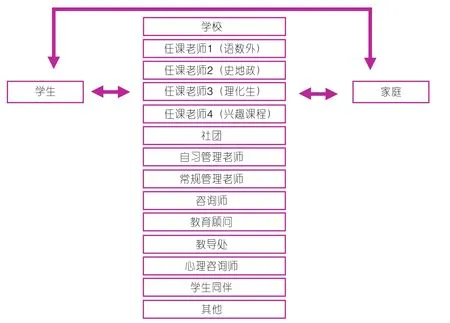

傳統的通過群體細分的管理思維,在選課走班制下演變成了基于學生共性問題的分類引導式管理。伴隨著這一思路的變化,家校協同的機制與生態,也由傳統的班主任為核心,轉變成了以學生個性化信息為條塊的溝通模式。(如圖1所示)

圖1 選課走班制下的家校協同教育溝通網絡

任課教師對學生該門課程的學習進行評價,在課程學習過程中所發現的問題,由任課教師與學生家長進行溝通協調;常規管理的老師則負責學生的日常行為規范,對學生在校行為規范進行約束與引導,并就學生的在校行為表現,給家長反饋,與家長協同教育;社團群體以學生興趣愛好為結合點,與課業學習共同構成學生同伴關系的發生場,咨詢師、教育顧問對于學生的人生規劃、社會活動進行規范引領,與學生家庭保持著密切的聯系。

在“互聯網+”的助力之下,學生各門課程的任課教師、課外活動的指導教師、社團活動的管理教師、常規管理教師、咨詢師和教育顧問團隊、學生同伴等等,都成為全面了解和認知這一學生的信息源,學校和家庭都通過這些分散而又有序的渠道,盡量全面地構建起個體學生在校表現。家校協同教育從途徑到內容,都發生了深刻的變革。

影響學生發展的每一個主體,都可以直接或間接地與家庭教育進行溝通合作,家校協同的教育變成了一個多位一體、多渠道共通的全通道式溝通網絡。每個主體都是學生信息的提供者、接受者,同時,也是家校溝通的執行者,家校溝通在選課走班制改革帶來的管理變革之下,變得更加立體、更加多元、更加復雜。

新的家校協同教育模式

可以說,從傳統學校的課程體系、傳統行政班的管理體制,向新的課程體系、走班選課的管理模式轉變的同時,家校協同的中心從原來的班主任老師,變成了學生在校的各種表現,協同教育的參與者,從班主任進一步擴散到與學生相關的任一授課老師和管理老師。新的家校協同教育模式到底意味著什么?

溝通內容空前擴展

選課走班制下的家校協同之中,家庭教育與學校教育溝通的內容范圍得到了空前的拓展。

每個老師都成為這一溝通模式中的獨立參與者,多樣化的學生課表,使得每個學生的家校協同都獨具特征。學生在校活動的多樣,與學生的個性發展,也將家校協同的內容遠遠超出了學業成績所能涵蓋的范疇。

家庭除了關心學生在校的學業成績表現之外,還要對學生在校的興趣愛好的培養與發展、行為習慣的養成與培育、同伴關系的交往與發展,以至于學生的心理健康狀況,都必須進行足夠的關注。

家校協同的內容不斷得到拓展,協同教育的廣度得到了空前的延伸。

家庭教育不但能夠在學生的興趣課程、社團活動等方面,成為學生能力成長的見證者,而且逐漸成為一個參與者、幫助者,不斷拓寬了家庭教育在學校教育中的參與空間和表現空間。

深度合作增多

隨著家庭與學校在學生不同的課程表現上溝通的建立,隨著家庭更多地關注、介入到學生興趣的培養與發展過程之中,隨著家庭更多地對學生的活動能力進行開發與支持,家庭教育與學校教育的協同,也走向了更具深度的合作。

比如,語文作業的要求變成了:與家庭成員一起共讀一本名著,并選擇名著中的某一人物、或圍繞某一話題,展開討論,最后錄制成視頻。家庭不但成為學生閱讀與學習的支持者,更是參與者,通過參與到與學生的討論過程之中,不斷加深彼此觀點的交流與溝通,而且能夠更好地協調家庭關系。

政治作業則轉變成:圍繞某一時政熱點話題,記錄不同家庭成員對于這一時政問題的不同看法,并展開討論。不但能夠啟發學生從不同的維度去思考問題,更能夠培養學生尊重他人觀點,作出理性思考與客觀分析的能力。

隨著課程改革不斷深入,學生的自主意識不斷激發,家庭教育與學校教育的協同也不斷走向深度合作。

及時溝通增強

互聯網在為家庭與學校提供便捷溝通工具的同時,也大大地降低了家校協同教育的成本,更降低了不同主體參與到家校協同教育中的門檻,使得不同的行為主體,能夠針對學生在不同方面的表現,進行更加即時性的溝通與協作。

任課老師針對學生每天的課堂表現,給予學生過程性評價,家長通過對于學生過程性評價的關注,能夠知曉學生在校學習的課堂表現,其中內容大多包含學生的作業情況、出勤情況、課堂發言情況、小組協作與討論、研究性學習的分享等等。

一旦家長從過程性評價中發現學生的課堂表現存在問題,或對學生的某項課堂表現表示關注,都可以即時性地通過網絡平臺、微信等工具,與相應教育者取得聯系。

與此同時,基于課程教育的需要,教師也可能通過平臺,向家長與學生明確課程作業的要求,尤其是可以通過平臺,向家庭教育尋求幫助,以輔助學生的學校教育,或對學生的學習習慣養成進行監督與陪伴等等。

有關學生日常行為規范的管理,更是通過信息化的平臺傳輸,微信工作群的迅速傳播,能夠及時與家長進行反饋溝通,以期達到信息溝通、協同合作的目的。

家校協同制度待完善

選課走班制的管理變革,加上互聯網與教育的不斷融合,使得家校協同的機制、模式、生態都發生了巨大變革,家校協同的廣度和深度得到延展,頻度得到提升。但是,在家校協同不斷變革的實踐過程之中,仍然存在著諸多的問題。

首先,理念上,學校、家庭和社區合作的意識淡薄,對于三者協同合作的重要性缺乏深刻認識,家長和教師的教育理念存在分歧,甚至有互相推諉的現象。

其次,在家庭、學校和社會的合作實踐之中,三者的合作往往是短暫的、臨時性的,或者多停留于表面、基于學生的個性化問題的解決,未能從根本上認識到整合三者形成教育合力對于學生全面發展的重要性,因而難以深入解決實際問題。

當前推進三者合作的努力基本上以學校為中心,由學校單方面向家長傳遞信息,家長在整個教育過程中處于較為被動的狀態,且三者合作形式過于局限,不能很好地調動各方的積極性;與此同時,學校缺乏對家校社區合作的系統正規評價體系。

最后,十一學校的實踐中也發現,在家校協同的廣度、深度、頻度不斷變革的過程中,家校溝通的參與主體不斷增多,不同主體在家校協同教育中所應該扮演的角色是什么?家庭教育與學校教育對于學生成長所應該承擔的責任都有哪些?學校應該對家庭教育進行哪些力所能及的幫助與引導?家庭可以通過哪些渠道,參與到學校教育的進程中去,進而形成一種良性的互動?為此學校應該進行哪些體制、機制的變革與創新呢?

這些問題,在協同教育變革的實踐中都逐漸凸顯,也必將成為選課走班制改革進程中的學校所要面臨的問題。