有效教學從“傾聽”開始

段海燕

近一段時間,筆者在聽課的過程中,總感覺有些教師不能真正走進課堂,走進學生,游離于課堂之外。學生不能全身心地投入到學習中,更談不上深度學習。近日,筆者有幸參加了新時代全國小學名師的教學觀摩活動,聽了幾節名師課,解開了一直困擾筆者的問題,原來都是“傾聽”惹的禍。

幾節名師的課堂上,教師對學生發言時專注的傾聽,以及對學生傾聽能力的培養都表現得尤為突出。幾位教師都是在傾聽中準確捕捉信息,把握學生的思想,不斷地鼓勵學生朝著深度學習推進;在傾聽中,及時調整課堂節奏,讓課堂更加有效地進行。

“傾聽”作為課堂教學的一個重要組成部分,始終以一種靜悄悄地狀態真實地存在,一直被認識,但不被重視。究其原因,筆者認為主要有三個:一是許多教師只顧關注新事物,而丟掉了教育的常識;二是意識淡薄,教師沒有認識到“傾聽”的重要性,對學生“傾聽”能力的培養不重視,教師擅長說,不擅長聽,覺得只要學生坐端正,眼睛看著教師就行,至于聽沒聽進去不去檢驗,只是注重外象,不去關注實效;三是方法簡單,對學生“傾聽”習慣的培養僅停留在口頭上。課堂上,教師經常拿“注意聽講”這樣的話來規范課堂,至于怎么聽,為什么要聽,不做說明和指導。“傾聽”能力的培養是一個系統工程,需要精準規劃,需要堅持指導,方能實現有效。

筆者認為,“傾聽”習慣的養成要分為四個層次培養:一是能聽階段,對于剛入學的小學生來說是能坐穩凳子,能聽懂別人話。同時,在初級階段,一定要培養“傾聽”時的禮貌,如聽別人說話要眼睛看著對方,耐心等待對方把話說完等;二是會聽階段,是指當別人說話時,尤其是同學發言時,能夠有禮貌地、自覺地去傾聽;三是聽思階段,“傾聽”更高一層次就是為了深入的思考,這一階段,要求學生能夠在大量的發言中判斷出有價值的信息、能夠從同學的發言中聽到別人聽不到的內容、能夠將幾個人的發言聯系起來、能夠與自己的理解聯系起來;四是聽辯階段,這是“傾聽”所要達到的最高水平。“聽”的目的是為了內化成自己的知識,并表達出來。所以,在培養學生“傾聽”能力的時候,一定要把落腳點放在學生“傾聽”的后效應上,如“傾聽”后能否提出自己的見解、能否做出自己的判斷、能否做出補充和說明、能否提出新的質疑等。

學生不會傾聽,不僅會影響接受知識的效果,更會影響思維的發展;教師不善于傾聽,會錯過好多有價值的發言,影響課堂新問題的生成。學生會不會“傾聽”根源在教師,因此,提高學生“傾聽”能力,教師需要進行以下六方面的修煉:

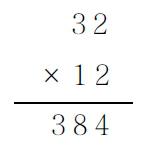

1.傾聽需要耐心等待——信任學生。教學中,經常會看到這樣的情景,當聽到學生的回答不是自己的標準答案時,草草地就應付過去或是不予理睬,原因有兩個:一個是不信任學生的能力;另一個是怕影響課堂的進程。因此,課堂中會錯過好多培養學生思維能力的教育資源。如在聽兩位數乘以兩位數時,教師引導學生試做32×12,其中,有的學生用一步豎式算出

教師請這位學生說說自己是怎么想的,學生說不太清楚,教師就草草地進行下一個環節。其實,這個學生的做法與32×2 、32×10的豎式寫法建立了聯系,把加的過程省略了,也是正確的。教師應該就此加以引導,幫助學生理解384是怎么算出來的,32×12的豎式寫法(本課的難點)水到渠成,學生會充分地體會到由舊知識生成新知識的過程。多好的一個資源啊!可是,由于教師的無視和不等待,一個好資源就被白白地浪費掉了。無論對課堂還是對學生都是一種遺憾。

2.傾聽需要感情評價——尊重學生。帶著對學生的理解,對學生的欣賞,對學生的尊重走進課堂的教師,一定會聽到學生內心的聲音,并用真誠的評價,讓學生的思考得到肯定的同時,能夠看到努力的方向,這是對學生最好的尊重。“你真棒”“你太了不起了”等,可能是對學生努力思考的一種傷害,學生會覺得教師是在應付他,沒有對他的努力過程給予肯定。因此,教師的評價語一定要有理有據,并能夠做到在學生的興奮處加以鼓勵,困惑處給予幫助,讓學生始終有方向、有動力、有方法一步步接近知識的核心,在體驗知識形成的過程中收獲方法和情感。如著名特級教師華應龍在上“多位數減法練習課”時的幾句評價語:“(由衷的贊嘆)佩服,佩服我們班的學生們,你們真棒!老師剛才在看大家計算,算得都很快,也很準確。后來你們再算,老師就不看了,站在這里看著你們,看有多少同學能自己提出問題。”一會兒就有學生陸陸續續地舉起手來,表示有疑問。“非常好!那我們一起看看黑板上的算式,看看剛才板演的同學做得對不對。”“他表達得真棒,用上了‘并且‘那么這樣很有邏輯的語言。”“(豎起大拇指)咱班同學真是厲害,像這樣的問題一般人是想不到的,因為他必須把這組算式和自己的或同桌的進行比較,才有可能發現。”

3.傾聽需要教育智慧——熱愛學生。課堂智慧來源于專業水平,來源于對學科的熱愛。在一節除法的認識課中,學生先用繪圖的形式,理解12÷2=6后,有一名學生說,還可以用減法,12-2-2-2-2-2-2=0并用自己的理解解讀這個算式的含義。教師立刻捕捉到這一信息的價值,讓學生充分說出自己的想法。此時,學生的思維已經打開,學生的不同聲音又產生了,有的說,還可以用乘法,用加法等,精彩紛呈的發言此起彼伏。教師抓住教育時機,機智地對本課進行了擴展,將加、減、乘、除四種運算進行了溝通,對加、減、乘、除進行了再認識。教師的教育智慧給學生一個安全、開放、自由的成長環境,讓學生的思維始終處于亢奮的狀態。

4.傾聽需要換位思考——實現共振。課堂中是否能夠實現有效的傾聽,還有一個重要因素就是,教師能不能懂學生,充分了解學生的知識起點和邏輯起點,準確把握學生的思維水平。當學生出現問題時,能夠換位思考,學生為什么會這么想,教師應該如何做,才能夠順應學生的思維,站在學生的立場,幫助他深入思考,最終實現思維共振。如,在講兩位數乘法時,經歷了三次試講,前兩次都是因為不能夠把握學生的起點(借班上課),面對學生的發言,只顧自己的預設,不顧學生的認知起點,自然教師和學生的思維不能產生共振,新舊知識無法建立起聯系,學生對新知識的理解很牽強。第三次備課,完全站在學生的立場,通過讓學生劃分點子圖,為豎式的書寫建立有效的支撐,通過一位數豎式的書寫和口算方法的遷移,學生自然會發現新舊知識的聯系,突破難點,獲取新知。整節課中,學生和教師始終處在同一頻率中,教師是在默默地為學生新知識的生成服務。

5.傾聽需要建立聯系——有效溝通。教師的有效傾聽還體現在能否將幾個學生的回答建立起聯系,實現有效溝通,逐漸將問題的思考引向深入,這是課堂的價值所在,也是教師的專業體現。在執教1000以內數的認識時,出示一幅堆滿小正方體的的圖片,讓學生猜猜有多少,學生七嘴八舌地猜,教師沒有急于總結,而是引導學生分析,哪個數據會更接近真實的數據呢?小組討論并說明理由。在這一過程中,教師沒有簡單地評價對錯,而是將問題進行了有效的溝通,將思考引向深入,從中悟出猜測必須有依據的道理。

6.傾聽需要有意培養——教會方法。有幸聆聽全國著名特級教師張宏偉教師的課時,關于學生“傾聽”方法的培養體現得尤為明顯。在《應用題》這一課,整堂課中,張老師在合適的時機,先后四次對學生進行了“傾聽”行為的指導。他分別說,聽的第一個境界是能夠聽懂并復述他人的話;聽的第二個境界是能夠聽到別人沒聽到的;第三個境界是能夠根據大家的發言進行總結;第四個境界是能將別人聽不懂的講明白。筆者想,在課堂中,經常這樣有意識地培養,學生就會自然而然地在傾聽中學會傾聽,在傾聽中學會學習,在傾聽中學會做人。

“聽”作為“聽、說、讀、寫”的前提和基礎,是有效教學的根,決不能在課改的大潮中淹沒,教師們要重拾教育常識,筑牢教育之本。

(作者單位:鐵力林業局第二小學)