1951~2016年長江中下游氣候變化及其與厄爾尼諾/拉尼娜的相關性

李 煜 陳 敏,2 羅劍鋒 彭 濤,2 王詩璞

(1. 三峽大學 水利與環(huán)境學院, 湖北 宜昌 443002; 2. 水資源安全保障湖北省協(xié)同創(chuàng)新中心, 武漢 430072)

厄爾尼諾/拉尼娜(以下簡稱厄/拉事件)是指赤道中、東太平洋海面溫度大范圍持續(xù)偏暖/冷的現(xiàn)象[1],也是氣候系統(tǒng)年際氣候變化中的最強信號.厄/拉事件不僅會直接造成熱帶太平洋及其附近地區(qū)的干旱、暴雨等極端氣候事件,還會以遙相關的形式影響我國的天氣、氣候并引發(fā)氣象災難[2].近年來頻繁出現(xiàn)的海溫異常變化開始于熱帶太平洋中部的ENSO事件被稱為中部型厄/拉事件,這種新型厄/拉事件與傳統(tǒng)東部型事件的不同特征及它們對氣候影響的差異引起了不少學者的關注.

厄/拉對氣候的影響具有顯著的區(qū)域性特征.伍紅雨等[3]研究了厄/拉事件對華南氣溫的影響,結果表明發(fā)生東部型拉尼娜事件當年,華南冬季氣溫偏低;張鵬飛等[4]發(fā)現(xiàn)厄/拉事件對山西省的降水影響顯著,在1956~2009年間,厄爾尼諾年降水低于正常年48 mm,拉尼娜年則低16 mm,對氣溫的影響則不是很明顯.李志等[5]就厄/拉事件與涇河流域的氣候變化相關性展開研究,結果表明該地區(qū)氣候變化與厄/拉事件關系顯著,降水對厄/拉事件的響應強于氣溫且厄爾尼諾事件的影響大于拉尼娜事件.徐靜等[6]分析了青海省氣候變化與厄/拉事件的關系,表明厄爾尼諾事件對該地區(qū)的氣溫和降水影響較大,且氣溫對厄/拉事件的響應大于降水;厄爾尼諾對同期氣候的影響較大,而拉尼娜事件則有2~3月的持續(xù)影響期.王淼、張沖等[7-8]的研究表明,厄爾尼諾事件內(nèi)長江流域氣候變化特征為年降雨量減少,年均氣溫升高,拉尼娜事件內(nèi)則相反,呈現(xiàn)降雨增多氣溫下降趨勢.

然而,目前有關厄/拉事件對區(qū)域氣候變化影響的研究中對中、東部型事件區(qū)別討論并不多見,且區(qū)分了兩類厄/拉事件的研究大多只針對降水的響應[7],忽視了中、東部型事件對區(qū)域氣溫變化的可能影響.此外,以往文獻研究中對厄/拉事件的判定依據(jù)并不統(tǒng)一,降低了相關研究的可比性.2017年中央氣象局首次正式發(fā)布了厄/拉事件判定的行業(yè)標準[9],能夠全面檢測到每一次厄/拉事件且有效劃分中部型和東部型事件,有利于診斷、歸因和預測不同類型事件,準確分析其對區(qū)域氣候變化的影響[10-11].因此,本文依據(jù)最新判定標準,以旱澇災害頻發(fā)的長江中下游地區(qū)為研究對象,探討長江中下游氣候變化對不同類型厄/拉事件的響應及其時滯效應,為該地區(qū)氣候預測和災害防治提供依據(jù).

1 數(shù)據(jù)與方法

1.1 研究區(qū)域及數(shù)據(jù)

長江中下游地區(qū)位于秦嶺和南嶺之間,西起巫山-雪峰山,東際于海.該地區(qū)受亞熱帶季風、臺風、寒潮等的影響顯著,是氣象災害頻發(fā)的區(qū)域,也是全球氣候變化重要的響應區(qū)域[12].本文選取長江中下游流域所處的6省1市(湖北、湖南、安徽、江西、浙江、江蘇和上海)為研究區(qū)域.采用美國國家海洋和大氣管理局NCEP/NCAR再分析資料(1.915°×1.875°),選取1951~2016年Nino3區(qū)(5°N-5°S, 90°W-150°W)、Nino4區(qū)(5°N-5°S, 150°W-160°E)及Nino3.4區(qū)(5°N-5°S, 120°W-170°W)的月海表溫數(shù)據(jù)和長江中下游地區(qū)的月氣溫、降水數(shù)據(jù).經(jīng)處理得到長江中下游地區(qū)區(qū)域平均氣溫和降水序列.另采用了英國Hadley氣候研究中心1921~1960年的HadISST海面溫度序列(1°×1°),同樣處理得到3個Nino關鍵區(qū)的月海表溫序列,選取1951~1960年HadISST和NCEP海表溫數(shù)據(jù),通過相關分析和雙累積曲線分析驗證兩者具有良好的一致性,進而采用1921~1950年HadISST數(shù)據(jù)對NCEP資料進行補充,用以計算氣候態(tài),最終處理得到赤道中東部太平洋海溫月距平序列.

1.2 研究方法

首先依據(jù)中國氣象局2017年新發(fā)布的《厄爾尼諾/拉尼娜事件判別方法》(QT/T370-2017)判定兩類厄/拉事件,并分別確定東部型和中部型事件.采用線性傾向估計和Mann-Kendall(M-K)檢驗方法,分析長江中下游地區(qū)1951~2016年氣溫和降水的變化趨勢及突變情況;通過相關性分析,判別該地區(qū)氣溫和降水與不同厄/拉事件的相關性,并分析其空間分布情況及氣候響應的時滯效應.

2 結果與討論

2.1 厄爾尼諾/拉尼娜事件的判定與分類

根據(jù)標準中的判定方法及不同于標準的再分析數(shù)據(jù),判定厄爾尼諾/拉尼娜事件的結果見表1.

表1 1951~2016年間的厄爾尼諾和拉尼娜事件

本文與標準中結果的差別主要在于事件的次數(shù),表中多個拉尼娜事件合并的時間有時近似于標準中一個長時間的拉尼娜事件.1951~2016年發(fā)生El Nino事件15次,其中東部型事件10次,中部型事件5次;拉尼娜事件共22次,其中東部型事件18次,中部型事件4次.拉尼娜事件幾乎全部開始于夏季,在冬季達到最強,并結束于冬末春初.厄爾尼諾事件與拉尼娜事件的發(fā)生具有一定的周期性,每2~7年至少會發(fā)生一次厄爾尼諾和一次拉尼娜事件,且厄爾尼諾與拉尼娜事件大體上是交替出現(xiàn)的.1957~1998年的11次厄爾尼諾事件中,有10次是東部型事件,僅一次拉尼娜事件,而近年來的4次厄爾尼諾事件全部是中部型事件,說明厄爾尼諾事件類型可能有明顯向中部型轉變的傾向,而對于拉尼娜事件這種轉變并不明顯.

2.2 長江中下游地區(qū)氣候變化

2.2.1 氣溫和降水的變化特征

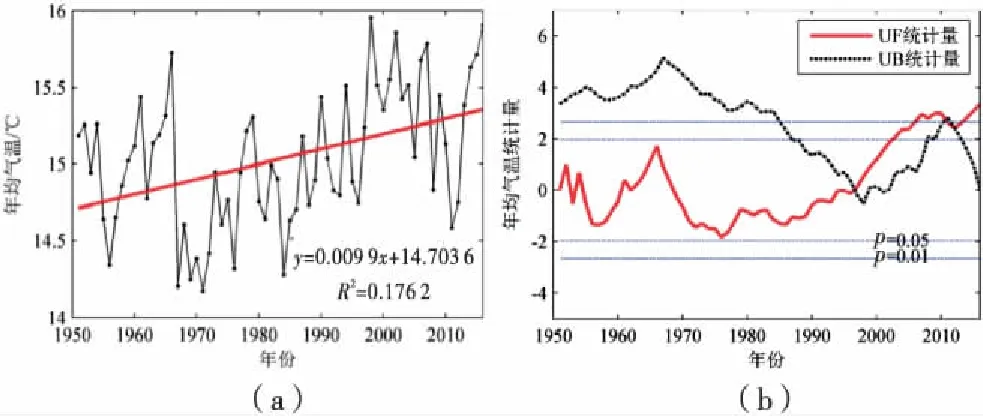

從1951年到2016年,長江中下游地區(qū)年均氣溫整體呈現(xiàn)上升趨勢,平均每10年上升約0.1℃(圖1a),小于全國近50年0.22℃/10a的氣溫增幅[3].丁斌等學者[13-14]的研究結果表明,1951~2000年,長江流域的年平均氣溫呈波動變化趨勢,60~80年代呈下降趨勢,80年代后有所上升,上升幅度為0.3℃~0.6℃.長江中下游的氣溫與流域整體相似,也呈波動變化趨勢.

具體來說,由M-K檢驗結果(圖1b)可知,其波動變化大致分為3個階段:第1階段為1951~1968年,年均氣溫波動較為頻繁;第2階段為1968~1997年左右,這期間氣溫呈現(xiàn)下降趨勢但并未達到顯著水平,1997年左右UF與UB相交,且交點在臨界線之間,表明1997年為氣溫突變開始時間.第3階段為1997年至今,年均氣溫不斷上升,2002年左右上升趨勢突破了0.05顯著性水平,之后一直穩(wěn)定在顯著性水平之上.

圖1 (a)年均氣溫線性回歸及(b)MK檢驗

1951~2016年長江中下游的年降水量呈下降趨勢,降幅約3.4 mm/a(圖2a),大于全國1965~2014年間0.149~0.116 mm/10a的平均水平[15],也大于長江流域整體的下降幅度(-1.5 mm/10a)[16].從M-K檢驗結果(圖2b)中可以看出,區(qū)域年降水量變化可分為兩個階段:第1階段是1963年之前,年降水量波動變化,變化趨勢不顯著;第2階段是1963年左右至今,降水量持續(xù)減少.其中21世紀前,降低的趨勢并不顯著,這與長江流域多年降水變化特征一致[16-17].進入21世紀后,降水量下降十分明顯,分別于2005年和2009年左右達到0.05和0.01的顯著性水平.已有研究表明,1951~2005年,長江中下游降水減少幅度僅為5.1 mm/10a,可見近10年來的降水減少量十分可觀.綜上所述,長江中下游地區(qū)近60多年來氣候趨向暖干,且這種趨勢在90年代末期以來更加顯著.

圖2 (a)年降水線性回歸及(b)MK檢驗

2.2.2 氣溫和降水變化趨勢的空間分布情況

長江中下游地區(qū)年平均氣溫變化的空間分異性較為明顯,增長趨勢總體由南向北逐漸加強,尤其以湖北北部、安徽西北部和江蘇省北部增長幅度最大.部分地區(qū)氣溫變化情況與區(qū)域整體不同步,湖南省西南部甚至呈現(xiàn)氣溫降低趨勢.整體而言,長江以南的氣溫增幅小于長江以北,區(qū)域西部增幅小于東部.降水量變化空間分布則呈現(xiàn)從西北向東南逐漸減弱的態(tài)勢,長江中下游地區(qū)西北部降雨年均減少幅度達10 mm以上,其中湖北省減少最為明顯(圖3b).區(qū)域最南部的湖南和江西南部地區(qū)降水卻呈現(xiàn)上升趨勢,東部沿海地區(qū)的降水量也有減少但并不明顯.綜上可見,在長江中下游地區(qū)整體趨于暖干的背景下,西北部和北部這種趨勢最為顯著,而西南部偏干但升溫并不明顯.

圖3 (a)氣溫及(b)降水變化趨勢空間分布圖

2.3 氣溫和降水變化與厄爾尼諾/拉尼娜的相關性

2.3.1 整個時間序列內(nèi)的相關性

將1951~2016年792個月氣溫(T)及降水(P)距平值月序列與同期的海溫距平(SSTA)月序列進行相關性檢驗,并分別提取氣溫、降水延時1~5月的序列,進行滯后效應分析.由圖4中相關性分析結果可知,長江中下游的氣溫與降水對海溫變化的響應十分明顯.SSTA和氣溫的相關性除同期只通過95%顯著性檢驗外,其余均通過99%顯著性檢驗,且在滯后2個月時達到最大.SSTA與降水的相關性在同期最小,隨著降水延遲月份的增加逐漸增大,在滯后4個月時達到最大.有研究曾指出厄爾尼諾/拉尼娜事件對長江流域的氣候變化的影響存在滯后效應[5-6,18],但并未指出具體的滯后時間,本文的結果印證了這一結論并且進一步分析了滯后的時長.結果表明,長江中下游氣溫變化對NINO3.4區(qū)海溫距平的響應更為迅速,降水的響應則較慢,分別為2月和4月.

圖4 SSTA-T/SSTS-P滯后0~5月相關性系數(shù)

SSTA與氣溫(滯后2月)和降水(滯后4月)的相關性空間分布如圖5所示.當SSTA與氣溫/降水的達到最大相關時,其相關性的空間分布情況可以反映該區(qū)域的空間響應規(guī)律.長江中下游南部氣溫和降水對海溫的響應更加顯著,而北部只有氣溫對海溫有一定響應,降水的響應則不明顯.整體上看,相關性呈現(xiàn)出由南向北逐漸減小的趨勢,湖北西北部、安徽北部以及浙江的氣溫、降水受SSTA的影響不大.結合長江中下游區(qū)域多年的氣候變化規(guī)律(見圖3)可以發(fā)現(xiàn),受海溫影響較大的地區(qū)多年氣溫與降水變幅較小,如該區(qū)域的南部和東部部分地區(qū);而相比之下氣溫和降水受海溫影響較小的北部地區(qū),其多年降水減少幅度較大,氣溫增幅也更大.

圖5 (a)整個時間序列內(nèi)SSTA-T(滯后2月)和(b)SSTA-P(滯后4月)相關性空間分布

2.3.2 厄爾尼諾/拉尼娜事件內(nèi)的相關性

由于全序列海溫距平與氣候的相關性無法反映不同類型厄/拉事件對氣溫和降水的具體影響,依照厄/拉事件判定結果(見表1),分別提取出中/東部型厄爾尼諾和拉尼娜事件內(nèi)長江中下游地區(qū)氣溫和降水的月數(shù)據(jù),與相應月份的海溫距平進行相關分析,結果見表2.排除非厄/拉事件發(fā)生月份的干擾,事件內(nèi)SSTA-T或SSTA-R的相關系數(shù)均大于整個時間序列內(nèi)相關分析結果的最大值(見圖4),這說明厄/拉事件對長江中下游氣候的影響是存在的.

表2 不同類型厄爾尼諾/拉尼娜事件內(nèi)氣溫和降水與SSTA的相關性

注:p<0.05用*表示,p<0.01用**表示,每類中相關性系數(shù)最大值用加粗表示.

厄爾尼諾事件與氣溫的影響并不顯著,但對降水的影響十分明顯.中部型厄爾尼諾事件對長江中下游降水的的影響在滯后1個月時達到最大,東部型事件在滯后4個月時達到最大,兩類事件延遲響應的差異可能是由于東部型厄爾尼諾事件多通過副熱帶高壓的變化影響降水,而中部型事件則通過風場影響降水的變化[8].拉尼娜事件對氣候的影響因事件類型不同而有明顯的區(qū)別,中部型拉尼娜事件對氣溫和降水的影響均不明顯,而當東部型拉尼娜事件發(fā)生時,長江中下游地區(qū)氣溫和降水對海表溫距平均有響應,且這種響應存在一致的時滯性,氣溫和降水與海溫距平的相關性都在滯后2個月達到最大,且分別通過了95%和99%的顯著性檢驗.

各個事件的相關系數(shù)幾乎都是單一峰值的,即不存在兩個非相鄰的月份均達到顯著性水平,且隨著延遲時間的增加,相關性有遞增后再減小的趨勢.這說明厄爾尼諾/拉尼娜事件對氣溫或降水的影響的時滯效應明顯,但一般不會超過4個月.

在相關性最顯著的幾組情況下針對區(qū)域各格點做相關分析得到相關性的空間分布情況.如圖6所示,雖中部型厄爾尼諾對長江中下游降水在滯后1個月時影響達到最大,但是僅在長江以南表現(xiàn)明顯,長江以北降水對中部型厄爾尼諾事件的響應并不顯著;東部型厄爾尼諾事件發(fā)生時,SSTA與區(qū)域降水的相關性在滯后4個月時達到最大,長江中下游地區(qū)南部的響應也是明顯強于北部,東部沿海的響應也比較顯著但不及南部,厄爾尼諾事件對江西和湖南南部地區(qū)氣候的影響最能反映出區(qū)域氣候變化響應的總體情況.整體上看,兩類厄爾尼諾事件對降水影響的空間分布規(guī)律十分相似,但東部型事件對降水影響的滯后效應更加明顯,并且其對上海地區(qū)的影響較中部型事件更顯著.

圖6 (a)中部型El事件內(nèi)SSTA-P滯后1月和(b)東部型El事件內(nèi)SSTA-P滯后4月相關性空間分布

東部型拉尼娜事件發(fā)生時,氣溫與降水均在滯后2個月時與SSTA的相關性達到最大,且相比氣溫,降水對SSTA的響應更為顯著.從空間分布上來看(如圖7所示),氣溫呈現(xiàn)由西南向東北相關性減弱的分布特征,東部型拉尼娜事件對湖北、安徽及江蘇的北部地區(qū)影響并不顯著;而絕大部分地區(qū)降水則受到東部型拉尼娜事件的影響,尤其是長江中下游北部地區(qū),多達到0.01顯著性水平.

圖7 (a)東部型La事件內(nèi)SSTA-T滯后2月和(b)東部型La事件內(nèi)SSTA-P滯后2月相關性空間分布

以上結果表明,不同類型厄/拉事件對長江中下游氣溫和降水的影響在影響程度、影響區(qū)域、滯后時長等方面具有明顯的差異.厄爾尼諾事件中影響較大的是中部型事件,而拉尼娜事件中影響較大的則是東部型事件,且它們對降水的影響均大于對氣溫的影響.中部型厄爾尼諾事件對降水的影響中心在長江中下游南部,而東部型拉尼娜事件對降水的影響主要集中在北部.相比拉尼娜事件,厄爾尼諾事件對氣溫降水影響更具時滯性.

3 結 論

本文采用新標準判定厄/拉事件及類型,對1951~2016年長江中下游地區(qū)氣溫和降水變化特征及其對不同了類型厄/拉事件的響應進行分析,得到如下結論:

1)1951年以來的厄/拉事件,呈一定周期性發(fā)生,周期為2~7年;厄/拉事件具有不對稱性;每一次強厄爾尼諾事件發(fā)生后會在次年或第三年發(fā)生拉尼娜事件.東部型厄/拉事件多于中部型,且近年來中部型厄爾尼諾事件明顯增多,表明厄爾尼諾事件內(nèi)的海溫異常中心有轉移的傾向.拉尼娜事件中東部型沒有明顯的轉換.

2)1951~2016年長江中下游地區(qū)的整體氣候呈暖干趨勢;氣溫和降水變化率分別為0.11℃/10a和-33.87 mm/10a;區(qū)域內(nèi)氣溫升溫幅度自南向北逐漸增大,降水減少幅度自東南向西北陸逐漸增大.區(qū)域內(nèi)越靠近北部,氣候越趨向于暖干.

3)整個時間序列內(nèi)長江中下游地區(qū)氣溫和降水對海溫距平的響應分別存在2個月和4個月的延遲;海溫距平對氣溫的影響大于降水,對長江中下游南部地區(qū)影響大于北部.

4)不同類型厄/拉事件對長江中下游氣溫和降水的影響程度、影響區(qū)域、滯后時長不同.就厄爾尼諾事件而言,其中部型事件對長江中下游氣候影響大于東部型事件,拉尼娜事件則相反.降水對厄/拉事件的響應都大于氣溫,中部型厄爾尼諾和東部型拉尼娜對長江中下游降水的影響分別集中在南部和北部地區(qū).中部型厄爾尼諾事件對氣溫和降水的影響分別滯后5個月和1個月;東部型拉尼娜氣溫和降水的響應延遲均為2個月.