提高思辨能力培養中小學生認知行為能力

沈志偉

(江蘇省蘇州市吳江區橫扇學校,江蘇蘇州 215224)

引 言

思辨能力在人的學習和成長過程中扮演著重要的角色,是成為高素質人才不可或缺的,尤其是在如今有著激烈競爭的環境之下,只有不斷提高學生的思辨能力,才能促進學生有效學習,讓學生有效地認知正確的道德思想以及行為,突破學生認知和行為方面的障礙與疑惑,讓學生的思辨能力得到根本發展。中小學生具有較強的可塑性,所處的成長學習階段也是思辨能力培養的關鍵時期。所以,教師要注意抓住有利的教學時機,關注學生思辨能力的培養,提升學生的認知行為能力[1]。

一、激發興趣提高思辨能力,培養認知行為能力

興趣是學生學習的不竭動力。在培育學生的思辨能力時,更是要將激發中小學生興趣,提高其思維靈活性作為基礎。為了提高中小學生的思辨能力,教師首先需要讓他們對思辨產生濃厚的興趣,讓學生了解思辨究竟是一個怎樣的過程和擁有怎樣的特點,只有這樣才能夠提高學生的學習主動性,讓學生在思辨中優化認知行為能力,促進其人格的完善以及個人的全面發展。為了找到學生的興趣點,教師需要對中小學生的思維特征以及興趣愛好等進行全方位的了解,抓住學生感興趣同時又貼近他們實際經驗的一部分內容,激發學生的學習興趣。通過巧妙引導的方式讓學生認識思辨這一過程,明確思辨能力的重要性。

例如,“雞和蛋誰先誰后”這個問題是學生比較熟悉的,同時也是學生比較感興趣的。于是,教師可以此為契機激發學生的興趣,引導學生正確認識思辨能力。可以有效區分鴨蛋與雞蛋,并不算是擁有思辨能力,這是因為利用經驗觀察的方式就可以對二者進行區分,不用經歷思辨的過程。但先有雞,還是先有蛋的問題,單純依靠經驗觀察的方法是遠遠不夠的,一定要擁有極強的思辨能力。為了激發學生的參與興趣,讓學生在思維實踐中認識思辨能力,教師可以鼓勵學生從不同的層次分析這個問題,從經驗層面、追根問底層面和邏輯思維層面分別進行探討,體驗思辨的價值,獲得良好的認知與行為。

二、改革方法提高思辨能力,培養認知行為能力

思辨能力是中小學學生思維能力體系當中不可或缺的一個組成部分,更是學生解決實際問題、加強事物認知以及做好事件分析等不可或缺的能力。隨著課程改革的深入,教師在培養學生的思辨能力方面投入了很多的精力,但從培養方法上來看還是較為單一,同時也不能激發學生的學習熱情,制約了學生認知行為能力的發展。以往教師在思辨能力教學中,會先提供一個具體的思辨實例,接下來從不同的層面為學生進行解釋,讓學生了解整個思辨過程,以期培養學生的思辨能力。而在整個過程當中,學生始終處于被動的狀態,缺少了學生主體參與這一最不可或缺的要點,因而影響到學生良好行為習慣以及認知能力的培養。所以,要想提升思辨能力的培養效果,從根本上提升中小學生的認知行為水平,改革方法是當務之急。

教師要注意給學生提供實踐學習機會,發揮學生的自主性。其中,辯論教學法就是一個非常可行的方法。在辯論過程中,需要根據觀點差異把學生分成兩個隊伍,兩隊各抒己見,表達自身對同一問題的不同認知,也讓學生在自主辯論過程中培養思辨能力,學會識別正確認知行為。例如,教師可以給學生提出極具思辨性的辯論題,如路上看到摔倒老人扶還是不扶?應不應該幫助做家務?給出的辯論題目既能考查學生是否具有正確的思想和行為認知,同時還能讓學生學會思辨方法,幫助學生突破認知與行為方面的障礙。

三、聯系生活提高思辨能力,培養認知行為能力

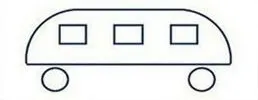

生活是知識的重要來源,與此同時,生活還是一個巨大的教育陣地。通過認真分析生活和深入生活,能夠從中獲得大量寶貴的財富,學會辨析事物,掌握正確的思辨方法。思辨能力的培養是一個長期的過程,需要學生在生活實踐中不斷總結經驗,善于從生活中發現,對生活中發生的事物提出各自不同的觀點和看法,讓學生在分析和探討生活的過程中,發展思辨能力。教師也要抓住生活這一重要的思維能力培養平臺,有效選取貼近生活或者是生活當中的實際事例,讓學生通過辨析思考的方式予以解決,既幫助學生積累生活經驗,又讓學生的認知行為能力得到培養。例如,教師可以通過給學生提供開放性例題的方式,為學生提供思辨能力鍛煉的契機,拓展學生的思維,讓學生善于從不同的角度和辯證的層面進行思考。比如,下面的巴士是朝左邊開還是朝右邊開的(見圖1)?

圖1

這個開放性問題考查了學生的生活常識,與此同時還考驗了學生的思辨能力。很多學生通過聯系生活,思考過后認為車是朝左邊開的,因為通過圖片看到有窗戶的一面,乘客是在有車門的對面下車的,根據我國的交通規則車是靠右行駛的。教師不急于給出學生答案,而是讓學生進行更深層次的思考,如果這輛車在美國行駛又如何呢?因為美國要求車輛向左行駛,所以這樣思考的話又會得到相反的答案。整個問題考查了學生的思辨能力,而當學生經歷了整個思辨過程之后,既加強了對生活常識的認識,同時還提高了思辨能力,實現了認知行為能力的發展,一舉多得。

四、結合故事提高思辨能力,培養認知行為能力

故事是中小學生喜聞樂見的一種形式,是他們學習生活當中的一部分,同時也能引起學生的學習和思考興趣。教師可以根據學生這樣的特點,通過引導學生分析故事的方式發展思辨能力。教師選取的故事必須要具備代表性,同時要生動、有趣,能夠引發學生深層次的思考,只有這樣才能激發學生的探究熱情,才能夠提供培養學生思辨能力的重要契機。

例如,“螳螂捕蟬,黃雀在后”既是一個重要的成語,同時也是一個極具思辨價值的故事。為了引起學生的辯證思考,教師可以先為學生講述這樣的故事:在春秋時期,一位侍奉吳王的少年,利用“螳螂捕蟬,黃雀在后”這樣的故事智勸吳王,最終使吳王放棄了攻打楚國。教師在講授故事時重點就大臣對吳王的事理分析和少年的一番辨析進行對比,讓學生體會少年在思考問題時條理清楚,在說理時明白透徹,感受到思辨能力的重要價值。為了引導學生主動練習,教師可以進行適當的追問,如讓學生思考:要是攻打楚國的話,吳國是其中的哪個角色?學生通過進行思辨,可以總結出假如吳王要攻打楚國的話,自己就如同螳螂,而諸侯國就如同黃雀。

結 語

在如今這個信息爆炸的社會環境中,中小學生每日都接受著大量的信息沖擊,很容易在信息中迷失自己。與此同時,當前中小學生的認知和行為能力還存在著很大的不足,在道德認知以及日常行為方面常常存在疑惑和障礙。要徹底解決以上問題,提高中小學生的思辨能力是關鍵,只有善于思考和辨析,學會反思與辯論,才能夠有效識別信息,客觀認識事物,認知正確的行為,學會自我規范。在具體的教學實踐中,教師要為學生提供思辨能力培養的平臺,促進學生認知行為水平的提升。