“未來的物理學是靠設備嗎?”

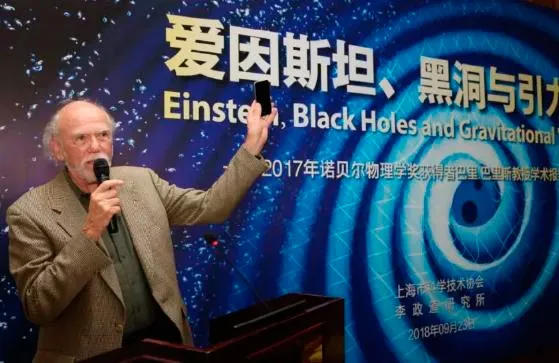

——2017年諾貝爾物理學獎得主巴里·巴里什對話滬上

上海市科學技術協會供稿

“未來的物理學是靠設備嗎?我不這么認為。理論有時候滯后于實驗,有時候領先于實驗,我覺得這正是做一個理論物理學家的幸福所在。”

由上海市科協和李政道研究所于科學會堂共同舉辦的學術報告會上,2017年諾貝爾物理學獎得主、美國加州理工學院教授巴里·巴里什在題為《愛因斯坦、黑洞與引力波》的主題報告中表示。

雖然在2017年巴里·巴里什與另外兩名科學家因建成激光干涉引力波天文臺(LIGO),并將它的靈敏度提高到可成功探測引力波的水平,而一起被授予諾貝爾物理學獎,同時也認為科學與技術在當代已經越來越融合在一起,技術已經成為讓科學家們能夠好好地做一些超越個人力量的科學研究的神圣禮物,巴里·巴里什依然強調了解研究問題的本質對于科學研究者的重要性。

“能從事實驗物理學研究是上天的恩賜”

關于技術對科研的賦能,巴里·巴里什結合希格斯玻色子的發現、中微子的發現,以及他和他的團隊依靠技術進步建立激光干涉引力波天文臺等物理學在這幾年里最大的發現和進展進行了介紹。“技術的進步與科學的進步是互相推動的。引力波帶來了物理學的時間偏差,引力波的發現帶來了天文學的新品種。”巴里·巴里什表示。

同時,他指出,計算和計算的能力是兩個不同的概念。機器學習目前還不能注意到物理學中統計學的意義。所以,實驗物理學家的前景仍會非常良好。科學研究需要實驗中的一些線索來指導理論,雖然實驗的突破會比較緩慢。用引力波來做宇宙學研究,將翻開未來20年新的篇章。“想想伽利略發明望遠鏡后400年天文學出現的翻天覆地的變化吧,引力波探測相當于讓人們又擁有了一臺以其他形式存在的望遠鏡。”

在這個背景下,巴里·巴里什認為,能從事實驗物理學研究是上天的恩賜,希望自己未來能夠檢測到一些來自遙遠太空的信號,希望在有生之年能看到早期引力波對宇宙背景的影響。“目前我們只在高頻方面有些突破。我不知道低頻的情況怎樣。目前歐洲所做的很多是低空實驗,有很多噪音需要屏蔽掉。”他說。

“引力波會增進對早期宇宙自然法則的理解”

引力波與天文學關系重大,如暗物質、暗能量問題,實際上都是引力問題。而引力方面的實驗正是巴里·巴里什一直感興趣的,他一生工作所在的加州理工學院正是相關研究的起始之處。“空間本身非常僵硬、非常剛性,引力波可以穿越空間,但非常難以改變空間的材料。引力波會增進我們對早期宇宙自然法則的理解。”

巴里·巴里什介紹說,下一代LIGO的目標是解決兩個方面的問題:一是驗證愛因斯坦的廣義相對論,二是讓引力波成為人們觀察宇宙的另一雙眼睛。迄今為止,美國政府已在LIGO上投入了15億美元,一半用于設備改進,一半用于支付研究人員的工作經費。而他本人及其團隊已與上海交大合作開發了一個大型實驗,用來檢測暗物質。

報告結束后,巴里·巴里什還就引力波的發現和意義,以及宇宙學的發展趨勢和重大突破方向,與滬上相關領域專家和師生展開了對話交流。本次報告會是市科協第16屆學術年會系列活動之一,由上海交通大學物理與天文學院教授季向東主持,市科協副巡視員黃興華出席報告會。