高管財務背景與盈余管理方式選擇

陳 松

(興業銀行北京分行投資銀行部,北京 100000)

一、研究背景和研究目的

自20世紀80年代以來,盈余管理逐漸成為會計理論以及公司治理的研究熱點之一,盈余管理行為增強了委托代理問題,降低了會計信息質量,不利于企業長期發展。為了應對上市公司的盈余管理問題,證監會于2001發布《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》聘任適當人員擔任獨立董事,其中至少包括一名會計專業人士(會計專業人士是指具有高級職稱或注冊會計師資格的人士),財政部分別于2007年實施新《企業會計準則》和2009年7月1日起實施《企業內部控制基本規范》,對盈余管理進行了有意識的反制,并取得了一定成效。利用應計項目管理盈余的空間越來越小,公司日益傾向于操縱真實活動進行盈余管理(Roychowdhury,2006)。而真實活動盈余管理與應計項盈余管理之間存在此消彼長的關系(Zang,2006;李彬等,2009)。我們不禁發出疑問,在面對會計準則不斷完善、外部監管不斷增強、公司治理不斷健全時,面臨外界的各種壓力,上市公司高管團隊會如何選擇盈余管理方式?

上述盈余管理研究假設管理者是同質的、可完美替換的,忽視了管理者個人特征對盈余管理的影響。由于高管背景特征不同,高管的風險偏好以及工作能力存在較大差異,會對公司會計政策(Ge et al.,2011;張兆國等,2011)、財務報告披露(Bamber et al.,2010;Hua-Wei Huang;2012) 以 及 公 司 業 績 (Bertrand and Schoar,2003;Chava and Purnanandam,2010)產生影響。這些證據表明高管團隊背景特征可能會對盈余管理方式產生影響。高管團隊的趨勢化特征對公司經營經營績效有至關重要的影響,那么我們有必要追問,是否高管團隊為達到某一目的而進行盈余管理,高管的團隊特征是否會有助于其操控盈余?是否會更青睞于應計項盈余管理或者真實活動盈余管理?

因此,有必要基于高管團隊背景特征,重新審視盈余管理中人的因素,從管理者背景特征研究盈余管理方式選擇行為,為治理上市公司盈余管理行為、完善上市公司治理結構和促進資本市場持續發展提供了新思路。

本文基于企業盈余管理行為視角,對于治理上市公司盈余管理行為提供了新的思路。中國上市公司有著特殊治理結構,管理者也有著不同于西方國家的文化背景,會影響到企業盈余管理行為。企業盈余管理行為通常被認為是低質量會計制度引起的,但其背后則是上市公司治理的失效,改進管理者背景特征組合、構建具有不同背景特征的管理者團隊,有助于抑制公司盈余管理行為和完善公司治理結構。

二、高管團隊背景與盈余管理方式

Ewert and Wagenhofer(2005)研究表明會計準則規定越具體,公司越有可能通過構造交易方式來進行盈余管理。應計項目盈余管理對于會計政策和方法的依賴性較強,管理盈余的空間將越來越小,風險也越來越大,其事中容易受到外部審計人員的核查和制約,事后受到監管機構調查和集團訴訟的風險較高。由于會計準則的日益完善、內控制度的健全和監管力度的不斷加強,更具有隱蔽性的真實活動盈余管理獲得了上市公司管理層的青睞。真實活動盈余管理通過構造真實活動,改變了企業經濟活動的實質,其確認、計量和列報并不違反準則要求,上市公司通過真實活動進行盈余操控面臨的審計和監管制約相對較小。這兩種不同的盈余管理方式之間存在一定的替代作用(Zang,2012;李增福等,2011),公司管理層會基于真實盈余管理與應計盈余管理之間的相對成本來權衡兩種盈余管理方式的行為選擇(Zang,2012)。但應計項盈余管理仍是盈余操控的主要手段。因此本文提出如下假設:

假設1:上市公司會同時采用應計項與真實活動盈余管理。

接受教育能夠使高管了解更多的專業知識,提升經營管理能力,在經營決策中具有更多的專業信息優勢,因此,高管的專業背景能夠很好地反映其專業技術水平。Beber and Fabbri(2012)發現具有MBA學歷的高管會對資本結構以及外匯投機行為具有顯著的影響,Brochet and Welch(2011)從商譽減值視角分別研究了CFO和CEO的專業背景,發現具有財務專業經歷的CFO其商譽減值更具有價值相關性,而具有財務專業背景的CEO確認商譽減值,主要是基于職業生涯的考慮。在投資決策方面,Graham and Harvey(2002)發現具有MBA學歷的CFO能夠熟練使用投資模型,姜付秀等(2009)、李焰等(2011)也發現高管教育水平、財務工作經歷能夠顯著提高投資效率,間接證明了Graham and Harvey(2002)的觀點。通過上述研究,我們發現在經營管理實踐中,公司高管能夠很好地利用其專業知識。

采用真實活動盈余管理需要實施者較強的會計基礎(Roychowdhury,2006;Zang,2006)。因此,對于具有財務專業背景的高管來說,在進行盈余管理時,會更傾向于采用較為隱蔽的手段,以此來避免相應的外部審計與監管制約。因此本文提出如下假設:

假設2:具有財務背景的高管更傾向于采用真實活動盈余管理。

三、樣本選取與研究設計

(一)樣本選取

本文采用了滬深A股主板上市公司2010-2016年披露的數據,研究數據主要來自于國泰安CSMAR數據庫,并且剔除了金融行業、數據缺失和數據有差錯的樣本。

(二)研究變量

出于多種動機,企業會對其報告盈余進行管理,從而達到擴大盈余或平滑盈余的目的,方式主要包括:應計項目管理和構造真實交易活動。本文主要采用Roychowdhury(2006)和基于行業分類的橫截面修正Jones(1991)模型分別測度真實活動盈余管理與應計項盈余管理水平。

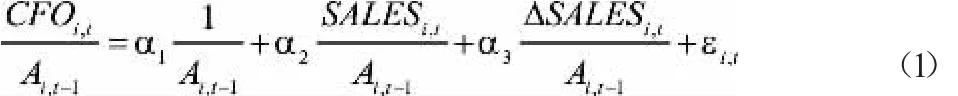

1.真實活動盈余管理。真實活動盈余管理包括銷售操控、生產操控以及費用操控。本文借鑒Roychowdhury(2006),Cohen et al.(2010)的研究,分別計算操控性經營現金流、操控性生產成本和異常操控性費用,以度量公司的銷售操控(DCFO)、生產操控(DPROD)和費用操控(DDISEXP)水平,同時利用上述三個指標計算真實活動盈余管理綜合指標。①操控性經營現金流計算。Roychowdhury(2006)、Dechow and Dichev(2002)認為正常的經營活動現金流量是當期銷售收入和當期銷售收入變化的線性函數,據此設計模型(1),并分行業分年度計算操控性經營現金流:

其中,CFOi,t為i公司第t年經營活動現金流量,SALESi,t為i公司第t年的營業收入,Ai,t-1為i公司第t-1年資產總額。用公司實際的經營活動現金流量減去期望經營現金流量,即模型(1)的殘差并取絕對值,可以得操控性經營現金流量DCFOi,t。

②操控性生產成本計算。生產成本等于銷售產品成本與存貨變動之和,Roychowdhury(2006)通過期望銷售成本模型與期望存貨模型得出期望生產成本估計模型,并分行業分年度計算操控性生產成本:

其中,PRODi,t為i公司第t年的生產成本,即銷售成本與存貨變動之和,SALESi,t為i公司第t-1年的銷售收入變動,用公司實際的生產成本減去期望生產成本,即模型(2)的殘差并取絕對值,可以得到公司的操控性生產成本DPRODi,t。

③操控性費用計算。Roychowdhury(2006)認為,操控性費用與當期銷售收入存在線性關系。但是,如果管理人員在任何一年都通過增加銷售收入來提高盈余,那么即使他們并沒有減少操控性費用,也會使其當年回歸后的殘差項(異常性操控費用)減少。為了避免上述問題,Roychowdhury(2006)改用滯后一期的銷售收入,據此得到了期望操控性費用估計模型。操控性費用包括銷售費用和管理費用,與上期銷售收入存在線性關系,據此得出期望操控性費用估計模型(3),并分行業分年度計算異常操控性費用:

其中,DISEXPi,t為i公司第t年的酌量性費用,即銷售費用和管理費用之和。用公司實際的操控性費用減去期望操控性費用,即模型(3)的殘差并取絕對值,可以得到公司的異常性操控費用DDISEXPi,t。

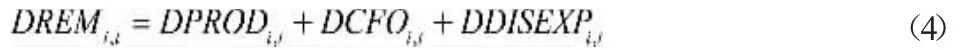

④真實活動盈余管理綜合指標計算。李增福等(2011)在研究真實活動盈余管理時,考慮了上市公司盈余管理的方向,構建了真實活動盈余管理綜合指標,在本文的研究中,我們主要關注上市公司盈余管理的程度,因此真實活動盈余管理綜合指標為上述三個指標之和,如模型(4)。

其中,DREMi,t表示i公司第t年真實活動盈余管理的綜合指標。

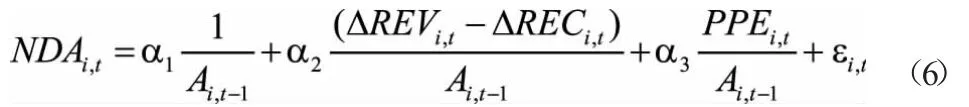

2.應計盈余管理。Dechow et al.(1995)、薄仙慧和吳聯生(2009)等研究表明基于行業分類的橫截面修正Jones(1991)模型能較好地估計公司盈余管理。本文采用修正的Jones(1991)模型來估計操控性應計利潤,以此作為上市公司利用會計選擇進行盈余管理的幅度。為i公司第t年的應計利潤總額;

利用模型(5)進行回歸,得到的系數估計值α1、α2、α3代入到模型(6),并控制行業及年度,回歸求得非操控性應計利潤。

最后,運用模型(7)可得到應計項目盈余管理的替代指標操控性應計利潤()。

(三)研究模型

設計如下回歸模型(8),以檢驗我國上市公司高管財務背景對盈余管理的影響。

變量定義見表1。

?

由于姜付秀等(2009),何威風、劉啟亮(2010),李焰等(2011),張兆國等(2011)等在研究高管財務背景對公司財務行為影響時,發現國有與非國有上市公司存在差異,因此我們也將對國有與非國有上市公司進行分樣本檢驗,以確認在不同產權性質下,高管財務背景對盈余管理方式選擇的影響。

四、實證結果及分析

表2報告了盈余管理模型的回歸結果。從數據來看,真實活動與應計項盈余管理模型的F值都在1%的水平上顯著,表明模型變量整體影響顯著。上市公司具有財務背景高管比例(Financialper)與操控性經營現金流(DCFO)、操控性生產成本(DPROD)、真實活動盈余管理綜合指標(DREM)正相關,而與異常性操控費用(DDISEXP)、應計項目盈余管理(DA)不相關,證實了假設2。

上述結果表明高管財務背景對上市公司是否選擇應計項目進行盈余管理并不具有顯著影響,但是卻對是否采用真實活動進行盈余管理具有顯著影響,印證了我們提出的假設。上市具有財務背景的高管傾向于采用真實活動盈余管理這一較為隱蔽的盈余管理手段,在不違背會計準則規定的同時,能夠降低被監管部門發現的概率,說明具有財務背景的高管在企業經營管理中,能夠充分其所具有的專業知識。

同時還可以觀察到,在三種真實活動盈余管理方法的選擇上,上市公司高管更傾向于對經營性現金流與生產成本進行操控,而不愿意對費用進行操控,而這其中的原因主要是由于外部審計師的抑制作用。由結果可以看出,外部審計(Audit)能夠顯著抑制上市公司對費用和應計項目的操控,而無法察覺上市公司對經營活動現金流和生產成本的操控。因此上市公司高管為避免得到不利的審計意見,更愿意采用操控經營活動現金流和生產成本的手段進行盈余操控。

表2 全樣本回歸結果

五、研究結論及建議

本文基于“高層梯隊理論”,從高管財務背景的視角研究了我國上市公司盈余管理方式選擇問題,研究發現財務背景總體上未對上市公司采用應計項目進行盈余管理產生影響,而對真實活動盈余管理卻具有明顯的影響。具體而言,高管團隊擁有財務背景高管比例越高,對真實活動盈余管理促進作用越強,主要表現在操控經營活動現金流與操控生產成本方面,表明具有財務背景的高管會更易利用其專業知識,采用較為隱蔽的盈余管理手段,以此來避免外部審計和監管部門的監督。分樣本研究后,我們發現,相較于國有企業,非國有企業具有財務背景高管采用真實活動盈余管理的程度高于國有企業;而國有企業中,具有財務背景的高管對真實活動盈余管理和應計項盈余管理均具有一定影響。此外,我們還發現,外部審計對應計項目盈余管理具有抑制作用,而對真實活動盈余管理的抑制作用較低,間接地說明了具有財務背景的高管為何更愿意利用真實活動進行盈余操控的原因。

結合上述研究結論,本文提出如下政策性建議:一是對投資者來說,盈余信息是決策者進行決策時的重要參考信息,它的質量對決策者做出正確的判斷有直接的影響。高管團隊財務背景比例為投資者提供了評估投資風險的一種新途徑,投資者可以通過觀察上市公司高管團隊的構成來識別投資風險,從而在參考所依賴的盈余信息時提高分辨能力,幫助其做出正確的投資決策。二是對于監管部門來說,應對上市公司的盈余管理行為加強監督,不斷夯實對應計項盈余管理的監督和處罰,上市公司董事會、監事會也發揮其監督職能,限制高管對真實活動盈余管理的操控。

注釋

①本文在研究中主要考慮我國上市公司盈余管理的程度,并不研究盈余管理的方向,因此在各盈余指標的計算中都取絕對值,以便衡量上市公司的盈余管理程度。