大學生誤入傳銷的原因及對策分析—基于QCA的分析

宓燕 楊曉

摘要:本文以2008年-2017年主流媒體報道的13例大學生誤入傳銷組織事件為研究對象,運用定性比較分析(QCA)的研究方法分析導致大學生誤入非法傳銷組織的路徑和關鍵因素。研究通過文獻和大學生訪談歸納了五項前因條件,包括經濟因素-家境貧寒、心理因素-功利主義、社會因素-殺熟機制、求職因素-求職心切和主觀因素-自我保護能力缺乏。文章通過清晰集的定性比較分析,得出“成功脫離傳銷組織”的兩條路徑和“不能成功脫離傳銷組織”的兩組主要前因條件組合,并從中提煉出關鍵影響因素是“求職心切”和“缺乏自我保護”。文章最后根據關鍵影響因素分析了防止大學生誤入非法傳銷的對策。

關鍵詞:大學生;非法傳銷;QCA;對策分析

傳統的傳銷是建立于精神控制的前提上,即讓受害者在經過傳銷培訓式洗腦后自發的去參與傳銷組織;其主要形式就是控制人身自由,沒收其所有物品,并且通常通過暴力手段使之同意這些謊言。然而,新型傳銷其具體形式發生很大改變,成為以資本運作為旗號來拉人頭騙錢,利用各種手段吸引哄騙,讓其主動將自己的親朋好友拉入,進而達到深陷其中的目的,其本質是“龐氏騙局”。近些年來更是屢屢有大學生誤入傳銷組織新聞見諸報端,成為了全社會關注的棘手問題。

一、相關研究綜述

目前對大學生參與傳銷活動的研究主要圍繞著危害分析、原因分析和對策分析展開。

大學生參與傳銷活動會帶來巨大的危害,自身不僅遭受了經濟損失,損害身體健康,更加嚴重的是使大學生的心理受到重創。盧曼的信任理論認為由于包圍人類的社會環境和自然環境過于復雜,人類視圖通過信任來將我們身處的復雜性和不確定性的周圍轉變為一個單一的二元選擇。信任分為人格信任和系統信任[1],傳銷的危害針對的是人格信任的缺失。由于我國傳銷的主要傳播方式為殺熟,這個極不合理的擴張方式,最大程度的動搖了我國的信任機制,尤其是一般社會成員之間的信任。

大學生誤入傳銷的原因分析主要從主觀因素和客觀因素兩個角度出發。以心理學角度來說,主觀因素可以總結為渴望自我實現與工作能力不足的成就心理;就業困難與自主創業困難的矛盾心理;缺乏責任意識和過于功利主義的扭曲心理[2]。客觀因素主要圍繞“罪刑不相適應”和求職機制展開。在2005年《刑法修正案(七)》中“組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名,…,擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;情節嚴重的,處五年以上有期徒刑,并處罰金。”但依照《刑法》,可以對情節嚴重的普通詐騙罪最高除以無期罪刑,甚至可以對情節嚴重的盜竊罪犯處以死刑。與之相比,非法傳銷的危害更大,并且其對受害者的造成的摧殘也更深,而量刑卻明顯過輕,這就是明顯的“罪刑不相適應”[3]。網上招聘的發展一定程度上解決了求職渠道單一,人才市場信息缺乏的問題,但同時帶來求職信息真實性降低,安全性降低的矛盾。

對策的分析研究普遍從國家、社會、學校三個層面展開。國家層面上主要圍繞健全相關法律條例和完善畢業生就業保障政策體制,加強就業平臺的監管[4];社會層面上強調對典型案件的報道,對非法經濟活動的打擊;學校層面上強調加強校園的安全管理和調整大學生的社會實踐教育。

目前學術界的研究主要基于個案的研究,缺少不同案例之間的共性分析,對導致大學生進入非法傳銷組織的原因的分析存在彼此孤立的問題,沒有看到導致大學生誤入傳銷組織這一問題的因果關系并非線性的,而是復雜的、交織的,是諸多原因共同作用的結果。

二、研究思路和方法

本文擬采用定性比較分析方法(QCA)探尋引致大學生加入非法傳銷組織的組合原因。定性比較分析是一種以集合論和布爾運算為基礎,探究前因條件之間互補、替代或抑制的互動如何共同引致被解釋結果出現的分析法,擅長對中小數量的樣本進行跨案例比較分析[6]。具體而言,定性比較分析是一種基于多個背景相似或對立的不同案例進行系統比較分析,探討蘊藏在復雜社會現象背后具有一定推廣性的因果關系的研究方法[7]。

1.數據來源與案例選擇

由于大學生誤入傳銷組織這一問題的特殊性,其資料主要來源于網絡上的新聞報道,考慮到時效性和因果條件的多樣性進行整理。篩選條件為選擇具有較大影響力的媒體機構報道的案例,并查看就同一案例的不同報道進行確認補充;除此之外,對于不具有明顯特征說明是主體為大學生的案例進行排除,保證案例的有效性。最后確定的案例為2008-2017 年間的十三個典型案例,由于新聞報道均采用化名,且對于課題分析不具有意義,即在此不一一列舉。

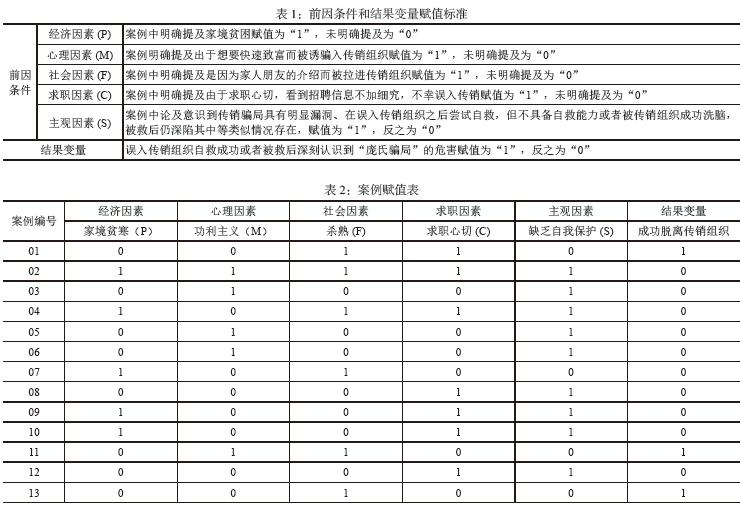

2.條件變量與結果變量的賦值

依據以往的研究文獻和結合訪談與總結所得的案例資料,采用歸納法得到如下條件變量和結果變量,具體見表1。具體案例賦值表見表2。

3.計算結果

本文運用QCA分析軟件fsqca3.0進行運算,真值表和計算結果如表3-6所示。

三、結論和對策分析

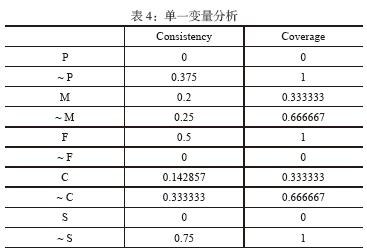

從表4單一變量的分析中,我們可以看出沒有一個單一變量的一致性(Consistency)高于0.8的。當一致性大于0.8時,我們可以認為該變量是結果出現的充分條件[8]。由此我們可以看出單一的因素都不足以導致大學生進入傳銷組織,因此還需要進一步探索前因條件的組合。表格5和表格6的結果覆蓋度(Solution Coverage)和結果一致性(Solution Consistency)都為1,說明該結果中的變量組合具有一定的說服力。

對于“成功脫離傳銷組織”而言(表5),有兩個組合。

組合一:~ P*F*~ C*~ S,即:~家境貧寒*殺熟*~求職心切*~缺乏自我保護。

組合二:~ P*~ M*F*~ S,即:~家境貧寒*~功利主義*殺熟*~缺乏自我保護。

上述兩個組合又可以組合為“~家境貧寒*殺熟*~缺乏自我保護*(~求職心切+~功利主義)”,表示當大學生在遭遇“殺熟”進入傳銷組織后,如果其本身的家庭環境并不特別貧窮,而且有較高的自我保護能力,當初進入傳銷組織并不是因為求職心切,功利心也不重的情況下,能順利自救脫離傳銷組織。

對于“未能成功脫離傳銷組織”而言(表6),有四個組合。

組合一:~ M*~ F*C*S,即:~功利主義*~殺熟*求職心切*缺乏自我保護。

組合二:P*F*C*S,即:家境貧寒*殺熟*求職心切*缺乏自我保護。

組合三:P*~ M*F*~ C*~ S,即:家境貧寒*~功利主義*殺熟*~求職心切*~缺乏自我保護。

組合四:~ P*M*~ F*C*S,即:~家境貧寒*功利主義*~殺熟*求職心切*缺乏自我保護。

其中組合一和組合四的覆蓋率最高,累計達到0.7,兩者又可以組合為“~殺熟*求職心切*缺乏自我保護*(~功利主義+~家境貧寒*功利主義)”。當不是因為熟人介紹進入傳銷組織,而是因為求職心切,自行通過網絡招聘等途徑進入傳銷組織的大學生,如果缺乏自我保護的能力,則很難脫離。

綜合前文分析我們可以發現“求職心切”和“缺乏自我保護”是大學生誤入傳銷組織的關鍵性因素,而“家境貧寒”、“功利主義”等因素的作用并不關鍵。其中尤其是自我保護意識的缺乏,使得初涉社會的大學生面對傳銷組織不能做出理智的判斷,在誤入之后,自我保護意識對于受害者能否獲救,也起了決定性作用。

根據關鍵因素為“求職心切”和“缺乏自我保護”,筆者認為有效避免大學生誤入傳銷組織應該重點從建立健全大學畢業生就業保障政策體制、拓寬就業渠道和加強大學生安全教育,提高自我保護能力入手。

從國家層面上應實現相關法律條例的有效調整和完善。與此同時,也應采取措施進一步建立健全大學畢業生就業保障政策體制,并加大對就業平臺的監管和整治力度。同時,需有效合理的治理目前社會上的較為嚴重的畸形功利主義風氣,引導形成健康積極的社會風氣,推動社會和平穩定的發展。從社會的角度來講,打擊非法傳銷需要全社會的參與及支持。因此可通過對典型案件的報道,揭露傳銷的黑幕,幫助大家都能做到了解傳銷,遠離傳銷,并力所能及地參與到傳銷受害者的營救活動和打擊傳銷組織的活動。社會對于大學生的職業的包容性認可性也應提高。學校方面的主要問題在于高校對于該問題的重視程度不夠,而忽略了對于大學生的反傳銷意識和反傳銷行為的培養。學校里的職業規劃指導和安全教育多采用理論教育形式,而學生們對于理論教育存在叛逆心理,從而使教育效果發揮不良。學校應該對全校學生進行基礎經濟學理論知識的普及教育、利用新媒體加強傳銷教育、邀請社會法律專家進校講座等生動活潑的各種形式來進行安全教育,提高學生的安全防范意識。

參考文獻:

[1].鄭也夫.走向殺熟之路——對一種反傳統歷史過程的社會分析[J].學術界,總第86 期2001.1

[2].唐金權.大學生參與非法傳銷的心理分析[J].內蒙古師范大學學報,2005.7.30.

[3].黃太云.刑法修正案(七)解讀[J].人民檢察,2009 年,第6 期

[4].采寧鳴.畢業生網上求職熱,兩小時網絡招聘吸引千人報名[J]北京青年報,2003-5-13

[5].張紅旗.高校畢業生就業風險與防范對策研究[J].中國大學生就業,2013(22),7-13

[6].劉豐.定性比較分析與國際關系研究[J].世界經濟與政治,2015(01):90-110+158-159.

[7].張馳,鄭曉杰,王鳳彬.定性比較分析法在管理學構型研究中的應用:述評與展望[J].外國經濟與管理,2017,39(04):68-83.

[8].黃榮貴,桂勇.互聯網與業主集體抗爭:一項基于定性比較分析方法的研究[J].社會學研究,2009,24(05):29-56+243