MAAP5程序堆芯捕集器模型分析

王盟

【摘 要】文中對MAAP5程序中的堆芯捕集器模型進行了較為深入的描述,并對國際上現有EVR設計方案進行適應性分析,現有MAAP5程序堆芯捕集器模型還需要進一步的試驗數據驗證和模型適應性升級。

【關鍵詞】MAAP5;堆芯捕集器

中圖分類號: TK421.5文獻標識碼: A文章編號: 2095-2457(2019)35-0133-001

DOI:10.19694/j.cnki.issn2095-2457.2019.35.061

1 熔融物滯留技術

針對堆芯熔融物的收集和冷卻,就目前而言具體策略可分為熔融物堆內滯留(IVR)和熔融物堆外捕集(EVR)兩種。其中IVR技術于1989年Theofanous[1-2]提出,并最先應用于Loviisa核電廠,并于1995年被芬蘭核安全監管當局(STUK)所接受。IVR技術結構簡單,在后續AP600/AP1000[3]和CAP1400等先進堆型中得到了沿用。

出于對熔融物行為的不確定性、大功率反應堆熱工限制條件以及沸水堆下封頭特殊結構等眾多因素的綜合考慮,俄羅斯、法國、日本、韓國、德國開展了大量關于EVR的相關研究,給出了很多別具一格的技術方案,目前VVER和EPR的方案在工程上得到了應用。

針對先進核電廠的EVR措施,新版本一體化分析程MAAP5新增了EVR模型,本文就MAAP5程序中的堆芯捕集器模型的本體結構、數學模型以及適應性等方面進行綜合闡述,為從事核電廠嚴重事故相關工作的人員提供技術參考。

2 捕集器本體結構描述

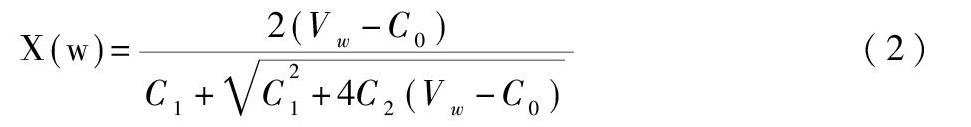

圖1給了MAAP5程序中堆芯捕集器模型的本體結構示意和原理性工作流程。堆芯捕集器由V形盆、下部傾斜的冷卻通道、環形上升段、環形下降段和中心水腔室組成,堆芯捕集器布置在安全殼底部基座以上,以包容和捕集所有噴射的熔融物,其軸對稱結構可以使得熔融物均勻累積和冷卻。

圖1 MAAP5堆芯捕集器模型

在接收到壓力容器破損信號后,捕集器與內置換料水箱(IRWST)之間的閥門觸發開啟,水進入捕集器底部的聯箱。經過一段時間的充水,當液位高于冷卻通道,水則會向熔融物收集容器溢出,形成熔融物的上部淹沒;進而液面高于下降通道上部時,則下降段與冷卻通道之間將逐步建立自然循環,對熔融物進行冷卻,以非能動的方式實現熱量的導出。

3 冷卻通道數學模型

3.1 冷卻通道水體積/高度對照關系

MAAP5程序可進行EVR措施初始充水和長期冷卻的全過程分析,其中初始充水過程由冷卻通道水體積/高度對照關系模型進行描述。

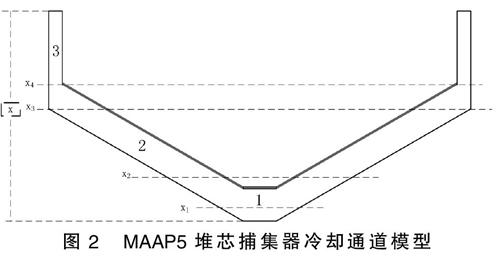

圖2 MAAP5堆芯捕集器冷卻通道模型

如圖2所示,以聯箱底部為基礎平面,對于傾斜段,由于冷卻通道為楔形結構,則水體積與垂直高度之間的通用關系有:

V(x)=C0+C1x+C2x2(1)

式中:V(x)為水體積,m3;x為豎直高度,m;C0、C1、C2與通道的輸入參數,如傾角、長度和通道寬度相關。

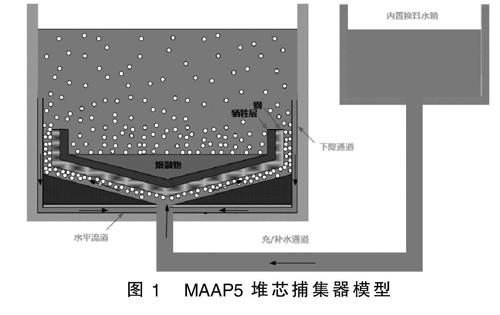

進一步的,對于給定的傾斜通道任意水體積Vw,則液位高度X(w)為:

X(w)=■(2)

當注水高度高于傾斜通道上表面,則根據結構處理成等截面的水體積,則有:

X(w)=■+Xc(3)

式中:Vc為傾斜段水體積,m3;AU為豎直段截面積,m2;Xc傾斜段頂部相對下部聯箱底面的高度,m。

3.2 冷卻通道流動和換熱

不考慮熔池上部空間水的內部自然循環,該EVR模型存在三個典型的流動過程:IRWST向捕集器底部聯箱、下降段到捕集器底部聯箱以及底部聯箱到熔池上部水空間的流動,冷卻通道的換熱的機理與IVR相似。基于質量、能量、和動量守恒和特征關系式構建,其中兩相區選用Drift-flux模型,依據系統所處的熱工邊界條件,迭代求解獲得各循環支路的流量和其它附屬熱工參數。

3.3 冷卻通道臨界熱負荷

臨界熱負荷(CHF)是確保EVR有效的重要熱工評價指標,MAAP5中的EVR冷卻通道包含傾斜段和豎直段兩部分,其中傾斜段的臨界熱負荷跟角度有關,程序中采用式(4)進行CHF的評價。

qcrit=0.1λρg■■sinθ0.5(4)

式中:λ為汽化潛熱,J/Kg;ρg為汽相密度,kg/m3;δ為液體表面張力kg/s2;g為重力加速度,m/s2;ρl為液相密度,kg/m3;θ為傾斜角度,°。

該關系式采用Guo, Z. and M.S. El-Genk[4]、Kymalainen[5]以及T. D. Bui and V. K. Dhir[6]的實驗數據進行了適應性評價。

4 結論

MAAP5在一體化程序層面上實現了EVR行為模擬的新突破,現有的模型目前還不具有通用性,現有模型是基于韓國的技術方案開發,無法適用于EPR以及VVER核電站的堆芯捕集器行為分析。該程序模塊僅進行了代碼檢查,還缺乏一定的試驗數據驗證基礎,還需要開展進一步的研究工作。

【參考文獻】

[1]O.Kymalainen, H.Tuomisto, T.G. Theofanous. In-Vessel retention of corium at the Loviisa plant[J].Nuclear Engineering and Design,1997(169).

[2]Seong H. Ghyym. Involving level of passivity: with application to evolutionary pressurized water reactor design[J]. Ann. Nucl. Energy, 1998, 25(13).

[3]林誠格,等.非能動安全先進壓水堆核電技術[M].北京:原子能出版社.

[4]Guo, Z. and M.S. El-Genk. An Experimental Study of the Effect of Surface Orientation on Boiling Heat Transfer During Quenching[C].ASME Annual Winter Meeting, Atlanta, CA, 1991.

[5]Kymalainen, O. et al. Critical Heat Flux on Thick Walls of Large,Naturally Convective Loops[C].Heat Transfer Conference, San Diego,1992.

[6]T. D. Bui and V. K. Dhir. Film Boiling Heat Transfer on an Isothermal Vertical Surface. Heat Transfer,1985:764-771.