某建筑深基坑監測實例分析

胡燕平

【摘 要】本文通過對某深基坑項目圍護樁頂位移/沉降監測、周邊建筑物沉降監測、土體深層水平位移的監測,總結分析出沉降的變化規律與變形特性。由監測結果分析可知,此基坑的支護沉降量、位移量及樁的應力變化都在規范范圍內,并且變化均趨于穩定,表明基坑變形正常。

【關鍵字】基坑監測;位移監測;沉降監測;深基坑

中圖分類號: TU753;TU433? ?文獻標識碼: A 文章編號: 2095-2457(2019)35-0223-002

DOI:10.19694/j.cnki.issn2095-2457.2019.35.109

0 引言

基坑監測是基坑工程施工中的一個重要環節,在基坑開挖過程中,為了確保基坑施工能夠順利開展,應當合理控制基坑變形,特別是市區內的深基坑施工[1]。此外,還應嚴格控制支護結構的變形,減少周圍地表下沉,確保基坑的穩定性和坑外環境的安全[2]。當變形超過可控范圍時,會對基坑及周邊環境產生影響,嚴重時可能會對地下基礎產生破環作用,造成安全事故深基坑的安全問題便成了基礎施工的重中之重,做好深基坑工程的變形監測尤為重要[3]。

1 工程概述

本項目主要有綜合樓和地下車庫組成,主體建筑地面以上為十三層,設有二層地下室。規劃用地面積6621m2,總建筑面積10162m2。支護體系分為兩個區,Ⅰ區為基坑西、北、東三面,上部采用放坡處理,土釘墻支護;下部采用“懸臂式鉆孔灌注樁+錨索”支護。Ⅱ區為基坑南面,臨近水渠,上部采用適當放坡處理,土釘墻支護;下不采用“大直徑懸臂式鉆孔灌注樁”支護。

本工基坑安全等級為一級,變形測量等級為一級。

2 監測方案

2.1 監測目的

開展本深基坑工程現場監測的目的主要如下:

(1)為信息化施工提供依據。通過監測隨時掌握巖土層和支護結構內力、變形的變化情況以及周邊環境中各種建筑、設施的變形情況,將監測數據與設計值進行對比分析,以判斷前步施工是否符合預期要求,確定和優化下一步施工工藝參數,以達到信息化施工的目的,使得監測成果為現場施工工程技術人員做出正確判斷的依據。

(2)為基坑周邊環境中的建筑、各種設施的保護提供依據。通過對基坑周邊建筑、管線、道路等的現場監測,驗證基坑工程環境保護方案的正確性,及時分析出現的問題并采取有效措施,以保證周邊環境的安全。

(3)為優化設計提供依據。

2.2 監測內容

根據本工程支護設計圖紙、國家規范規程及本工程監測方案,本基坑工程監測內容為:(1)圍護樁(土釘墻)頂位移、沉降監測;(2)周邊建筑物沉降監測;(3)土體深層水平位移監測。

2.3 監測點的布設

(1)圍護樁頂位移、沉降監測點23個;(2)周邊建筑物沉降監測點20個;(3)土體深層水平位移監測點6個。

2.4 監測使用的儀器設備及精度

(1)沉降監測采用NI007精密水準儀,其精度為DS05,即一公里往返測量誤差為0.5mm。

(2)水平位移觀測使用日本拓撲康3002N型全站儀,測角精度一測回水平方向標準差0.9′,測距精度2+2PPm。

(3)深層水平位移監測采用國產精密測斜儀(ZY02型電阻式位移儀)測讀,精度0.02mm。

2.5 監測實施的頻率

按照本工程設計要求、國家規范規程及本工程監測方案,監測工作與施工的進度相結合,根據各個階段的施工安排相應調整監測頻率,具體實施情況見下表1。

表1 監測實施的頻率

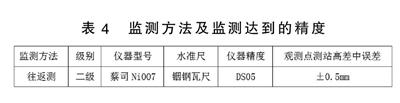

2.6 監測達到的精度

表2 測角技術要求

表3 方向觀測法限差(″)

表4 監測方法及監測達到的精度

表5 監測實施中視線長度、前后視距差和視線高(m)

表6 觀測限差(mm)

3 監測成果分析

3.1 基坑圍護樁坡頂位移監測

從位移量進行分析,對坡頂位移監測點的位移速率進行曲線擬合,可以得出觀測點20、21、22三個點在6月末的變化速率過快,其位移變化量超過了報警值,我方將立即向甲方和監理、施工單位提出預警報告,共同協商處理辦法,我方縮短監測周期,每日觀測甚至每日2次觀測,最后各監測點變形速率逐漸遞減并趨于零態勢,基坑已經在安全范圍內。

在基坑開挖初期,位移較小,隨著基坑開挖的深度逐漸變深,位移量也隨之增大,開挖到底之后位移量變小并逐漸趨于穩定。監測點的CW20、CW21、CW22位移量超出報警范圍,位移量最大的點是CW20,位移量為38.9mm,小于報警值40mm。

基坑開挖初期,隨著開挖深度的增加,位移量沉降速率也在變大,高峰出現在開挖期,最大位移速率為1.5mm/d,開挖到底之后沉降速率變小并逐漸趨于零。

3.2 基坑圍護樁坡頂沉降監測

在基坑開挖初期,位移較小,隨著基坑開挖的深度逐漸變深,位移量也隨之增大,開挖到底之后位移量變小并逐漸趨于穩定。且各個監測點沉降量相對都比較小,坡頂沉降量最大的點是CW20,沉降量為31.4mm,小于變形預警值40mm,也就表明本基坑安全可靠。

各監測點的沉降速率均在警戒值之內,且隨著基坑開挖深度的增加,沉降速率呈現出先增大后減小并趨于零的趨勢。出現的兩個峰值分別為第一層開完后期(基開挖深度為3.5m左右)和第二層開挖中后期(開挖深度為5.5m左右),均小于基坑預警值。表明本基坑的支護有效地控制了坡頂的沉降量,確保本基坑的安全。

3.3 周邊建筑沉降監測

在基坑開挖初期,位移較小,隨著基坑開挖的深度逐漸變深,位移量也隨之增大,開挖到底之后位移量變小并逐漸趨于穩定。且各個監測點沉降量相對都比較小,周邊建筑物沉降量最大值為8.5mm,遠小于變形預警值20mm,也就表明本基坑安全可靠。

各監測點的沉降速率均在警戒值之內。本基坑采用分層開挖,峰值在第二層開挖期,即開挖深度為4.5m左右。隨著基坑開挖深度的增加,沉降速率呈現出先增大后減小并趨于零的趨勢。表明本基坑的開挖對周邊建筑物影響較小,也就說明本基坑是安全的。

3.4 土體深層水平位移監測

在整個監測過程中,CX6監測點土體深層水平位移累計變化量最大,為最大值為39.92mm,未達到設計報警值。

4 結論

綜合上述數據可知,此基坑各項監測指標均在警戒值以內,且趨于穩定,表明基坑目前穩定、安全可靠。此基坑的支護沉降量、位移量及樁的應力變化都在規范范圍內,并且變化均趨于穩定,表明基坑變形正常。在開展監測工作期間,根據監測反饋信息,驗證設計,切實做到了信息化施工,確保了基坑工程安全,取得了較好的社會效益和經濟效益。

【參考文獻】

[1]白建光.基礎工程[M].北京理工大學出版社,2016.

[2]曹艷霞.基坑開挖引起變形的數值模擬[D].武漢:華中科技大學,2008.

[3]王良華.基坑監測數據的綜合分析[J].工程質量,2012,30(1):33-36.