大學(xué)生課堂使用手機(jī)的實(shí)證研究

——基于南充市三所高校的調(diào)查

李 巧

(西華師范大學(xué)教育學(xué)院,四川 南充 637009)

隨著智能時(shí)代的加速發(fā)展,越來(lái)越多的人使用智能手機(jī)。當(dāng)然,高校學(xué)生更是使用智能手機(jī)的主要群體之一。大學(xué)生機(jī)不離身已經(jīng)成為一種常態(tài),隨時(shí)隨地隨處可見智能機(jī)的使用,甚至課堂上“低頭一族”也屢見不鮮。課堂授課是學(xué)校主要的教學(xué)手段,那么課堂使用手機(jī)到底會(huì)對(duì)課堂教學(xué)產(chǎn)生怎樣的影響?為了研究這個(gè)問題,由此展開了對(duì)南充市三所高校的實(shí)證研究。

一、大學(xué)生課堂使用手機(jī)的基本情況調(diào)查

(一)研究方法和研究對(duì)象

采用3種調(diào)查方法,分別是文獻(xiàn)分析法、問卷調(diào)查法和訪談法。文獻(xiàn)分析法:通過電子網(wǎng)絡(luò)、圖書館等查詢相關(guān)課題的信息資源,收集和匯總國(guó)內(nèi)外學(xué)者在大學(xué)生手機(jī)課堂行為領(lǐng)域的主要研究成果,并對(duì)這些資料進(jìn)行分析和整理。問卷調(diào)查法:?jiǎn)柧碇性O(shè)計(jì)了有針對(duì)性和代表性的問題,涉及到使用手機(jī)的時(shí)間段、頻率、課堂使用手機(jī)的態(tài)度等以保證研究的可靠性、客觀性。同時(shí)利用SPSS17.0統(tǒng)計(jì)分析工具,對(duì)調(diào)研問卷結(jié)果進(jìn)行處理。訪談法:采用個(gè)案訪談形式作為問卷調(diào)查法的補(bǔ)充,通過與大學(xué)生口頭交流方式獲得相關(guān)信息。

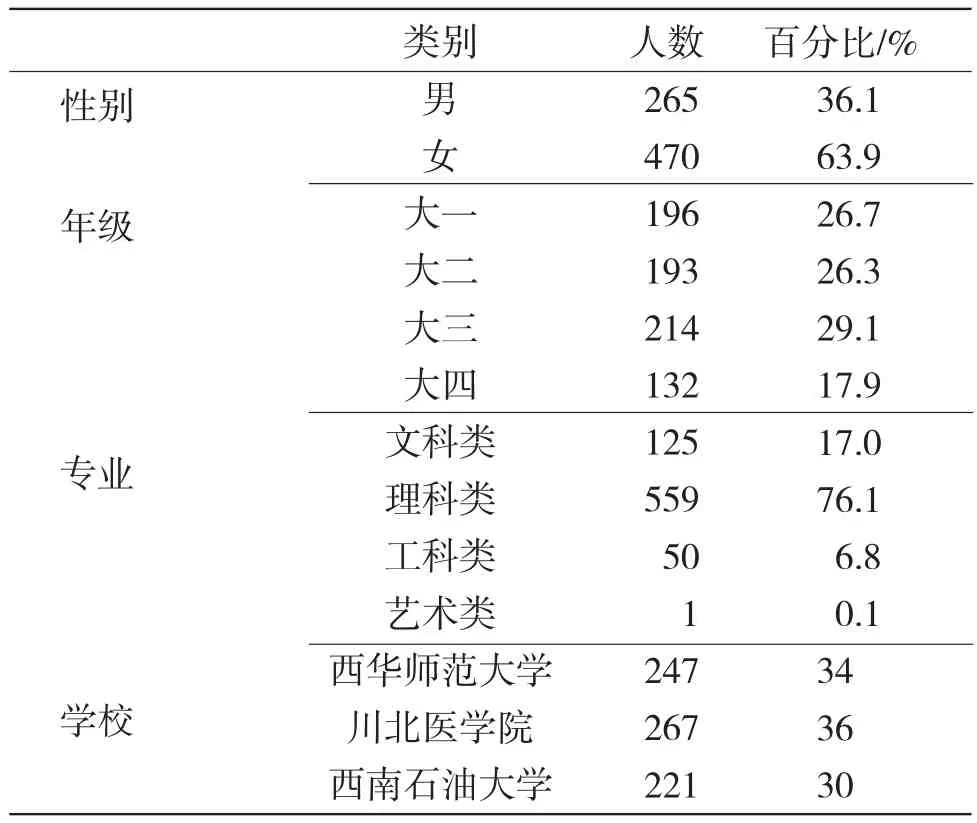

調(diào)查對(duì)象:四川省南充市3所高校(西華師范大學(xué)、川北醫(yī)學(xué)院和西南石油大學(xué))在校大學(xué)生。本次調(diào)查發(fā)放750份問卷,有效回收735份,回收率為98%(表 1)。

表1 調(diào)查對(duì)象分布情況

(二)信效度分析

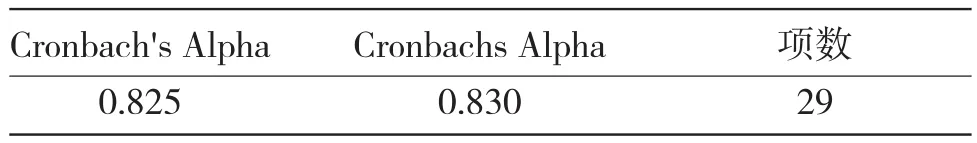

信度檢測(cè)主要是采取克倫巴哈a系數(shù)測(cè)量,此次問卷的信度0.825在0.7<Cronbach's Alpha≤0.9,說(shuō)明此次研究的問卷具有很高的內(nèi)部一致性程度(表2)。該問卷的編制是嚴(yán)格根據(jù)教育測(cè)量學(xué)的相關(guān)要求,結(jié)合大學(xué)生的身心特點(diǎn)進(jìn)行設(shè)計(jì),在和指導(dǎo)老師多次探討和問卷初測(cè)調(diào)研后進(jìn)行修改,才最終確定,因此本問卷在內(nèi)容效度上是較高的。

表2 基于標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)的信效度分析

(三)調(diào)查內(nèi)容——基于部分?jǐn)?shù)據(jù)的分析

1.課堂使用手機(jī)的頻率

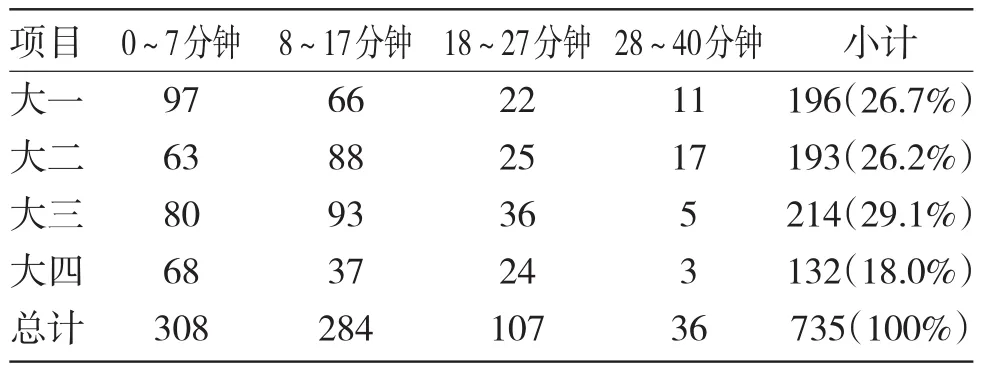

由表3可以看出,課堂使用手機(jī)的現(xiàn)象較為普遍。首先從使用的年級(jí)來(lái)看,大一、大二和大三學(xué)生課堂使用手機(jī)頻率維持在較高水平并處于一個(gè)相對(duì)平穩(wěn)的狀態(tài),大四開始下滑,只占18%。接著從使用時(shí)間頻次縱向分析來(lái)看,一節(jié)課40分鐘,有38.6%的學(xué)生使用時(shí)間在10分鐘左右,19.5%的人使用時(shí)間在20~40分鐘,加之課堂上被其他事件分散注意力,真正花在學(xué)習(xí)的時(shí)間值得深思。因此若要提高課堂教學(xué)的有效性,則必須要引導(dǎo)學(xué)生樹立合理使用手機(jī)功能的觀念,最大限度地發(fā)揮手機(jī)的積極作用,規(guī)避手機(jī)的消極作用,使手機(jī)成為學(xué)生有效學(xué)習(xí)的工具。

表3 各年級(jí)學(xué)生手機(jī)使用時(shí)間人數(shù)統(tǒng)計(jì)

2.課堂手機(jī)使用的態(tài)度

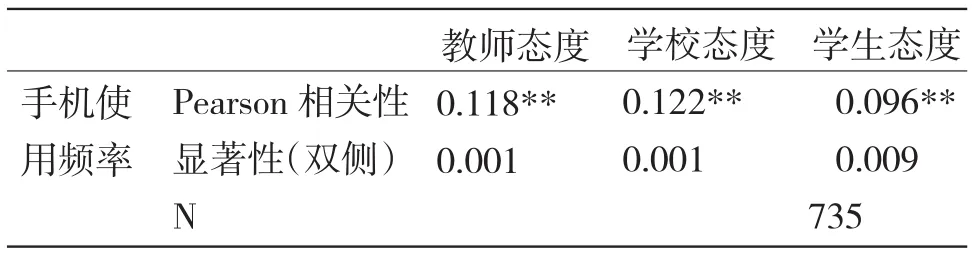

問卷涉及到學(xué)校、教師和學(xué)生的態(tài)度對(duì)課堂教學(xué)的影響程度,由表4可知:sig.(雙側(cè))的值<0.01,教師、學(xué)校和學(xué)生的態(tài)度對(duì)學(xué)生課堂手機(jī)使用頻率具有顯著差異性,除此之外,學(xué)生態(tài)度的sig.(雙側(cè))要大于教師和學(xué)校的態(tài)度,所以我們可以看出教師和學(xué)校的態(tài)度與手機(jī)使用頻率的顯著性水平要高于學(xué)生態(tài)度對(duì)其影響。基于以上分析,我們可以得出這樣的結(jié)論:要想提高教學(xué)效率,則需要教師、學(xué)校以及學(xué)生這三者共同努力。

表4 課堂手機(jī)使用的態(tài)度相關(guān)性分析

3.對(duì)手機(jī)作用的認(rèn)識(shí)調(diào)查

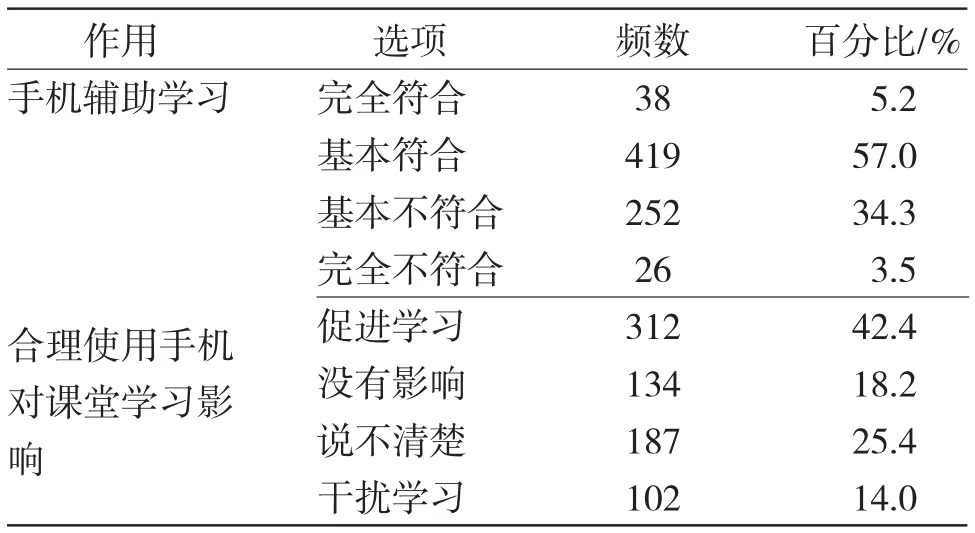

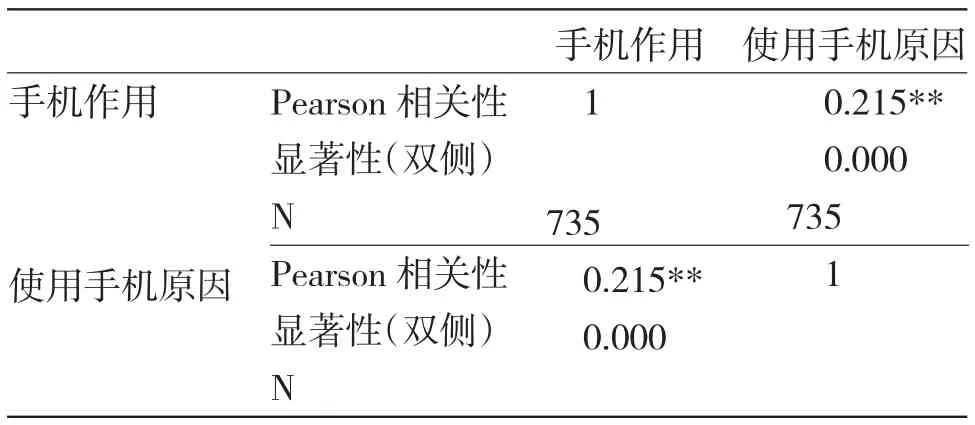

隨著手機(jī)功能日益多元化,除了傳統(tǒng)的通訊功能,增添了游戲、音樂、視頻、學(xué)習(xí)等功能在里面。大學(xué)生對(duì)待使用手機(jī)的態(tài)度也在發(fā)生變化,據(jù)統(tǒng)計(jì),手機(jī)學(xué)習(xí)功能越來(lái)越占據(jù)著比較重要的地位,據(jù)表5、6可知:課堂使用手機(jī),用途是非常廣泛的,娛樂學(xué)習(xí)拍照等強(qiáng)大的功能,正滿足學(xué)生們的需要。占57%的學(xué)生課堂上利用手機(jī)來(lái)輔助學(xué)習(xí),有42.4%的學(xué)生認(rèn)為手機(jī)能促進(jìn)學(xué)習(xí),把手機(jī)作為一種學(xué)習(xí)工具;這說(shuō)明智能手機(jī)只是作為一個(gè)工具,具有雙面性作用和影響,關(guān)鍵在于使用者如何應(yīng)用智能手機(jī)并為課堂教學(xué)服務(wù)。

表5 對(duì)手機(jī)作用的認(rèn)識(shí)(部分?jǐn)?shù)據(jù))

表6 手機(jī)作用與手機(jī)使用原因的相關(guān)性

4.課堂使用手機(jī)的原因

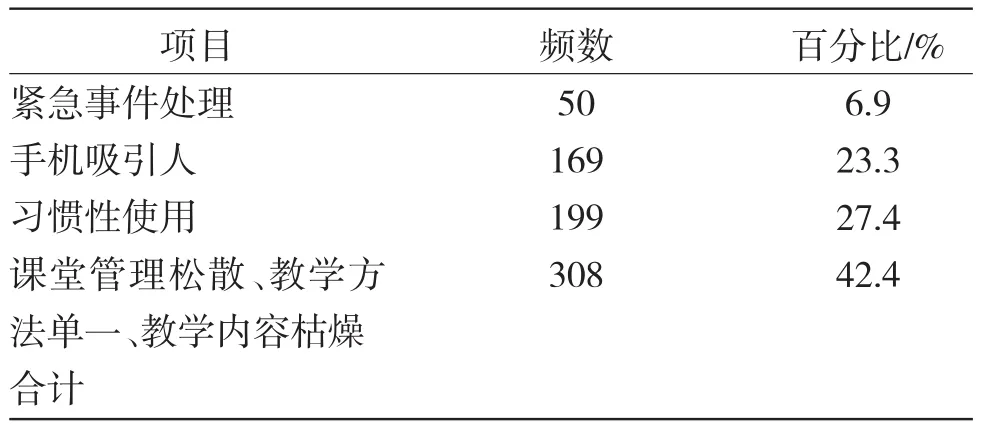

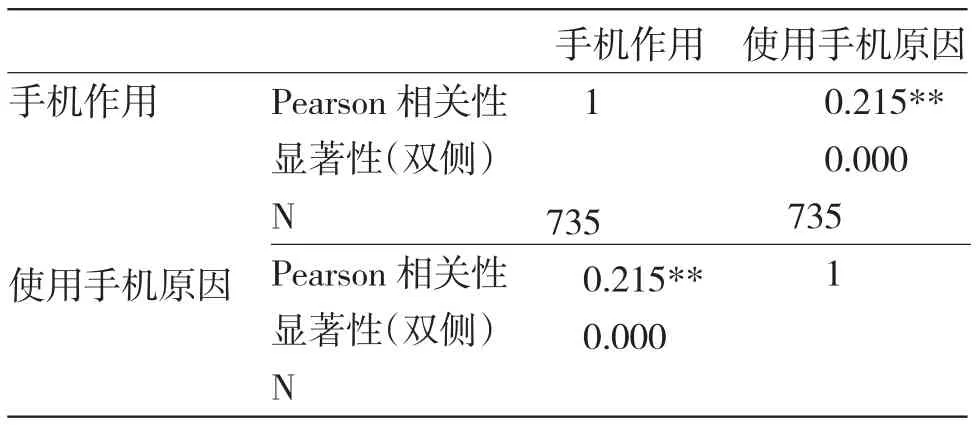

由表7可以得出,23.5%的學(xué)生認(rèn)為上課使用手機(jī)是有緊急事情要處理,通過深入訪談,得知這部分學(xué)生大多由學(xué)生會(huì)組織、班干部、助理、協(xié)會(huì)成員構(gòu)成,不得不在課堂處理組織事務(wù);28.4%的學(xué)生認(rèn)為是習(xí)慣性使用,“上課的時(shí)候手機(jī)也就擺在手邊,時(shí)不時(shí)就過來(lái)看看QQ或者刷新一下網(wǎng)頁(yè),一節(jié)課就過去了”。42.4%的學(xué)生認(rèn)為是由于課堂管理松散、教學(xué)方法單一、教學(xué)內(nèi)容枯燥而導(dǎo)致在課堂使用手機(jī),由表8數(shù)據(jù)sig.0.000<0.01,說(shuō)明了這是大學(xué)生認(rèn)為在課堂上使用手機(jī)最主要的原因。

表7 課堂使用手機(jī)的原因

表8 手機(jī)作用與手機(jī)使用原因的相關(guān)性

二、基于問卷分析的對(duì)大學(xué)生課堂使用手機(jī)的反思

基于南充三所高校問卷調(diào)查的分析,可以看出課堂使用手機(jī)的兩面性。就消極影響的一面,很明顯是問題和癥結(jié)所在。反思焦點(diǎn)集中在三個(gè)問題:第一,就學(xué)校態(tài)度和具體的規(guī)定而言,到底該怎么管,管多少,如何管;第二,課堂不恰當(dāng)使用手機(jī)的原因主要?dú)w咎于老師還是學(xué)生,以及該如何協(xié)調(diào)老師和學(xué)生的關(guān)系;第三,學(xué)生心理和行為不成熟所導(dǎo)致的課堂手機(jī)成癮問題。

(一)學(xué)校管理層面:管多與管少的兩難抉擇

56.7%的學(xué)生認(rèn)為校方對(duì)待課堂使用手機(jī)的態(tài)度是調(diào)成靜音或震動(dòng),讓不少人覺得這態(tài)度不溫不火,可以說(shuō)成是縱容,也可以表述為無(wú)奈之舉。目前,國(guó)內(nèi)不少高校為此也制定了相關(guān)規(guī)章制度規(guī)范課堂使用手機(jī),也明確提出了多種辦法約束學(xué)生課堂使用手機(jī),如南京理工大學(xué)規(guī)定學(xué)生上課關(guān)閉手機(jī);華東理工大學(xué)藝術(shù)學(xué)院在教室設(shè)置“手機(jī)收納袋”,供上課學(xué)生存放手機(jī);江蘇大學(xué)上課時(shí)間實(shí)行斷網(wǎng)政策,“無(wú)手機(jī)課堂”、限時(shí)鎖屏等等。然而,學(xué)校某方面規(guī)章制度和做法的初衷是好的,學(xué)生卻不理解,一味抵觸,與學(xué)校唱對(duì)臺(tái)戲。正所謂上有政策,下有對(duì)策,某學(xué)校出現(xiàn)了學(xué)生攜帶多部手機(jī),一部上交,一部留著課堂玩,有償替課等等應(yīng)對(duì)的招式層出不窮。這些規(guī)定執(zhí)行起來(lái)有難度,效果并不理想,留給學(xué)校管理者一個(gè)極大的挑戰(zhàn):管多少,怎么管,如何管才更有效?

(二)教師與學(xué)生相互期望值不切合實(shí)際

綜合問卷分析,我們可以從中得出兩點(diǎn)結(jié)論:第一,老師和學(xué)生之間相互推諉責(zé)任。學(xué)生把課堂教學(xué)效率低歸因于教師課堂管理態(tài)度不溫不火或者明顯聽之任之,教師則認(rèn)為是學(xué)生上課不認(rèn)真聽講,無(wú)限度使用手機(jī)造成的。第二,學(xué)生與老師相互的期望值太高。學(xué)生期望老師能改變教學(xué)內(nèi)容枯燥、方法陳舊的現(xiàn)狀,提高自身素質(zhì),改革課堂教學(xué)形式,創(chuàng)新課堂教學(xué)方法,增添教學(xué)內(nèi)容的趣味性。而老師希望學(xué)生靠自身的自控能力克服上課不正當(dāng)使用手機(jī),顯然老師高估學(xué)生自控能力和自我約束能力。因此,不能單把責(zé)任歸咎于老師或者學(xué)生,而是要注重老師與學(xué)生良性互動(dòng)交流,從而減少課堂不正當(dāng)使用手機(jī)的頻率。

(三)學(xué)生心理層面:當(dāng)前不穩(wěn)定性與未來(lái)不確定性交織

90后大學(xué)生,崇尚自由、個(gè)性鮮明,相反地也充斥著青春與叛逆,行走在非成熟通往成熟的道路上。在影響課堂使用手機(jī)的因素上,42.4%同學(xué)歸因?yàn)槔蠋煟?8.4%同學(xué)歸因?yàn)樽约海?3.5%歸因?yàn)槭謾C(jī),從這一層面上看來(lái),突顯出同學(xué)們趨利避害的歸因心理。再者,當(dāng)前自主學(xué)習(xí)氛圍環(huán)境下的大學(xué)生,大部分按部就班,肆意消耗自己的上課時(shí)間,無(wú)法為自己進(jìn)行有效的大學(xué)規(guī)劃;雖然他們已經(jīng)成為一名大學(xué)生了,但是不代表他們的心智已經(jīng)成熟,不代表他們的行為是理智的,從諸多數(shù)據(jù)中可以明顯看出,大學(xué)生正處于一個(gè)不成熟的階段,他們諸多行為是非理性的,更多充滿了享樂主義。

三、基于問卷分析的大學(xué)生課堂使用手機(jī)的教育對(duì)策

在信息內(nèi)容、方式更新極快的社會(huì)環(huán)境下,高校明令禁止使用手機(jī)的效果收效甚微,單靠學(xué)生自律也是極不現(xiàn)實(shí)的,因此,本文堅(jiān)持一條內(nèi)修與外控相結(jié)合的路徑,堅(jiān)持引導(dǎo)為主,化解矛盾,并綜合南充三所高校的調(diào)查結(jié)果,提出以下幾點(diǎn)建設(shè)性意見。

(一)由“堵”到“疏”,充分挖掘智能手機(jī)在課堂使用中的潛力和價(jià)值

高校管理者要改變管理思路,多方面、多手段控制課堂手機(jī)的使用。第一,學(xué)校要學(xué)會(huì)轉(zhuǎn)變思路,由“堵”到“疏”,就必須由“管人”重心轉(zhuǎn)移到“管手機(jī)”。學(xué)校要致力于開發(fā)智能手機(jī)在課堂上的潛力,致力于把手機(jī)服務(wù)于課堂,深化加深科技革命在教育中的應(yīng)用,順應(yīng)科技革命的潮流,讓智能手機(jī)在課堂教學(xué)上體現(xiàn)其應(yīng)有的價(jià)值。(如王興,吳珊珊關(guān)于高校課堂自動(dòng)化考勤與手機(jī)使用限制系統(tǒng)設(shè)計(jì);張煜的課堂輔助教學(xué)新模式探索——基于手機(jī)APP軟件開發(fā)等)。國(guó)內(nèi)一些高校也開發(fā)了手機(jī)輔助教學(xué)系統(tǒng),嘗試把手機(jī)多媒體技術(shù)應(yīng)用到課堂教學(xué)中;第二,學(xué)校要分年級(jí)、分課程類型實(shí)施管理力度,大一大二開設(shè)了大學(xué)生職業(yè)生涯規(guī)劃課程等公共課,目標(biāo)只需定位于讓學(xué)生有初步了解即可。重點(diǎn)培訓(xùn)年級(jí)應(yīng)放在大三這個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)上,通過開展相關(guān)培訓(xùn)和講座不斷提高學(xué)生的素養(yǎng),相關(guān)培訓(xùn)強(qiáng)調(diào)突出實(shí)用性,讓學(xué)生真正有危機(jī)意識(shí)和具體的實(shí)踐技能,從而使學(xué)生主觀上愿意配合放下手機(jī),逐步改變課堂使用手機(jī)的習(xí)慣。對(duì)大四的學(xué)生稍微提點(diǎn)就行,反而不能太緊迫,太催促,否則可能會(huì)適得其反。

(二)課堂管理松弛有度,實(shí)施必要的教學(xué)改革

首先,教師的課堂教學(xué)行為直接影響學(xué)生的聽課效率,因此教師如何在課堂有效管理學(xué)生使用手機(jī)是一門藝術(shù),這不單單是一個(gè)教育問題,更是揣摩學(xué)生心理的過程。那何不從學(xué)生的角度出發(fā),既然大學(xué)生標(biāo)榜自由,何不開門見山,約法三章,提倡有限的自由。即允許學(xué)生課堂使用手機(jī)拍照、錄音、上網(wǎng)查找課堂討論資料,問題須有挑戰(zhàn)性和創(chuàng)新性,才能更大程度上激發(fā)學(xué)生思維的活躍,但不允許頻繁拿手機(jī)出來(lái)玩樂,同時(shí)可以利用手機(jī)這一平臺(tái),安排課前預(yù)習(xí)、課后網(wǎng)上作業(yè),課中網(wǎng)上資料查詢,與學(xué)生在手機(jī)上進(jìn)行交流。其次,教師為增強(qiáng)教學(xué)效果,實(shí)施必要的教學(xué)改革:第一,教師必須堅(jiān)持學(xué)習(xí),多閱讀經(jīng)典著作和相關(guān)資料,加強(qiáng)自身的知識(shí)儲(chǔ)備,一定會(huì)受用終生,正如一位學(xué)者說(shuō)的,一名真正的學(xué)者之所以優(yōu)秀,不僅在于他能旁征博引,還在于他能咬文嚼字;第二,在實(shí)踐中不斷探索和鞏固教學(xué)方法,如情境創(chuàng)設(shè)法、合作探究法、問題引導(dǎo)法,探索多元的教學(xué)方法,更多地體現(xiàn)學(xué)生的參與性與互動(dòng)性;第三,接受并融入教育現(xiàn)代化,當(dāng)下信息多元化趨勢(shì)以不可阻擋之勢(shì)“入侵”教育,教師更要在變化中不斷提升自己,順應(yīng)時(shí)代要求,融入時(shí)代氣息,讓手機(jī)成為服務(wù)課堂的教具。

(三)引導(dǎo)學(xué)生進(jìn)行正確的自我歸因,增強(qiáng)主動(dòng)性

當(dāng)前最迫切的是引導(dǎo)學(xué)生正確的歸因,讓學(xué)生從自己身上尋找問題的根源,幫助學(xué)生尋找脫離使用手機(jī)的內(nèi)在動(dòng)力,讓學(xué)生主觀上認(rèn)識(shí)到自主性的重要意義。其次是對(duì)大學(xué)生進(jìn)行有策略的引導(dǎo),引導(dǎo)他們充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性,認(rèn)識(shí)到課堂不恰當(dāng)使用手機(jī)帶來(lái)的消極影響和危害;引導(dǎo)他們進(jìn)行初步合理的規(guī)劃,制定明確的目標(biāo),積極參與課堂互動(dòng),從而增強(qiáng)自控能力。例如:可以根據(jù)學(xué)生不同學(xué)段和專業(yè),將包括手機(jī)使用在內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)素養(yǎng)教育納入常規(guī)課程,通過課堂主渠道加以呈現(xiàn),教育大學(xué)生增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)信息識(shí)別能力,合理使用手機(jī)。最后,要引導(dǎo)學(xué)生做行動(dòng)的主人,全力支持學(xué)生自愿主動(dòng)發(fā)起的活動(dòng)和項(xiàng)目。例如:由校方牽頭,學(xué)生組織,本著自愿的原則,主動(dòng)發(fā)起建立協(xié)會(huì)、微信群等各種項(xiàng)目,吸引更多的人加入,堅(jiān)持打卡課堂不使用手機(jī),相互監(jiān)督,使自己成為手機(jī)的主人,學(xué)習(xí)成為主旋律。一旦項(xiàng)目成員有了主人翁意識(shí),他會(huì)不余遺力地維護(hù)這個(gè)團(tuán)隊(duì)并使之正常運(yùn)轉(zhuǎn),幫助更多人改變壞習(xí)慣。同時(shí),可以最大程度地利用校方的宣傳資源,不斷擴(kuò)大影響力,使這個(gè)項(xiàng)目輻射范圍更廣,不局限于學(xué)校,社會(huì)成員也可以加入,不過唯一需要注意的是做好審核和監(jiān)督工作。

總而言之,智能手機(jī)給課堂教學(xué)帶來(lái)的影響是雙面的:一方面極大威脅著課堂教學(xué),另一方面又會(huì)促進(jìn)學(xué)校教育教學(xué)方式和教學(xué)手段的更新。因此,包括學(xué)校、教師和學(xué)生在內(nèi)的三方,都應(yīng)該關(guān)心和討論課堂不正當(dāng)使用手機(jī)帶來(lái)的負(fù)面影響,同時(shí)更應(yīng)積極探索智能手機(jī)給高校課堂帶來(lái)的潛在優(yōu)勢(shì)和價(jià)值,互聯(lián)網(wǎng)加教育的時(shí)代正蓬勃發(fā)展中,充分利用好智能手機(jī)的優(yōu)勢(shì)為高校課堂教學(xué)服務(wù)是未來(lái)教育發(fā)展的前景。

西昌學(xué)院學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版)2018年4期

西昌學(xué)院學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版)2018年4期

- 西昌學(xué)院學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版)的其它文章

- 涼山彝漢雙語(yǔ)教育一類模式教學(xué)現(xiàn)狀及對(duì)策研究

- 詞匯廣度、語(yǔ)法知識(shí)對(duì)二語(yǔ)聽力能力的交互影響實(shí)證研究

- 高校家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生認(rèn)定工作:?jiǎn)栴}、緣由與改進(jìn)

- 西昌方言第一、二人稱的文白異讀以及來(lái)源

- ESP書面文本的句法復(fù)雜度分析

——從語(yǔ)體功能側(cè)面展開的研究 - 縣域特色產(chǎn)業(yè)辨識(shí)的指標(biāo)體系構(gòu)建實(shí)證研究