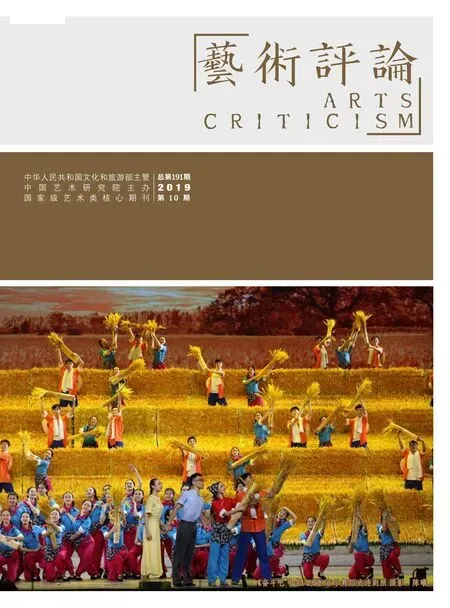

中國歌劇70年:回顧與展望

[內容提要]中國歌劇從正式誕生到迅猛發展,可以說與中華人民共和國成立以來的70年同步。本文以“剝繭抽絲”的方式回顧這一“同步”歷程,從論證《白毛女》何以成為“中國第一部歌劇”開始,將70年中國歌劇史分為三個階段進行觀察和梳理:從“新歌劇”到“民族歌劇”,再從“民族歌劇”到“中國歌劇”,以及在國際舞臺面臨嚴峻挑戰的中國當代歌劇的創作現狀。本文從歷史的角度舉例回顧了中國歌劇創作的各種重要理念、趨勢、成就;對需要解決的問題提出參考意見,重點分析了問題癥結之所在;并展望中國歌劇登上世界舞臺中央的前景和條件,提出民族化、國際化和當代化三者的平衡和統一是中國歌劇創作當前需要高度關注并努力達成的目標。

一、《白毛女》——中國第一部歌劇

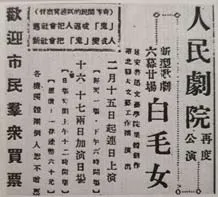

圖為1946年初,華北聯大文工團在張家口人民劇院演出“新型歌劇”《白毛女》的海報。標明“一律邊幣六十元。各機關團體個人恕不贈票”。

中華人民共和國成立以來的70年,是中國歌劇得到蓬勃發展的70年。70年前,正是歌劇《白毛女》成為承上啟下的開端,確定了中國歌劇的創作走向。但中國歌劇的濫觴階段可以追溯到黎錦暉的兒童歌舞劇,其背景是五四新文化運動中的普及白話文運動。其后在紅色根據地和國統區漸分出兩個較大的端倪:一個是以民間音樂或戲曲為根基的活潑短小的歌唱劇,一個是模仿西洋歌劇套路的文化人歌劇。這些作品中的絕大部分沒有傳下來或僅能找到斷簡殘篇,從現有有限的資料來看,它們在技術上都還略顯粗糙,藝術表現力還未達到較高水準。但是,正是在這些大量的實驗性創作的鋪墊之下,特別是在毛澤東同志在延安文藝座談會上講話之后,終于在1945年的延安魯迅藝術學院創作出流傳至今的歌劇《白毛女》。《白毛女》的影響力從其數以億計的觀眾數量上看,在中國表演藝術中迄今為止是空前絕后的。早在71年前,茅盾先生便撰文指出:“在今天,我們毫不遲疑稱揚《白毛女》是中國第一部歌劇,我以為這比中國的舊戲更有資格承受這名稱——中國式的歌劇。”這個論斷當時曾經引起熱烈的討論和呼應,例如從當時有影響力的詩人、文藝評論家馮乃超(1901—1983)發表于1949年的文章即可見一斑:“說《白毛女》是‘民族形式的歌劇’,是‘中國第一部歌劇’,說‘它在人民藝術的發展與進步上是具有里程碑的意義’;這些說法并不是夸大的。”《白毛女》正是在專家們廣泛的認可下受到激勵、獲得動力從而不斷完善、不斷上演、不斷獲獎,逐步經典化。

茅盾等專家應該說完全了解《白毛女》之前的各種歌劇的相關探索,那么他們為什么仍要把中國第一部歌劇從《白毛女》算起呢?茅盾的論斷表明了關鍵性的兩點:第一,區別于戲曲;第二,“中國式的歌劇”。這兩點決定了《白毛女》“具有里程碑的意義”。但是,這還不足以說明《白毛女》何以成為“第一部”。我以為,撇開從內容上解釋《白毛女》何以成功的社會學理由,在藝術形式上,《白毛女》是第一部在歌劇形態上為本土化奠基的最出色范例。這個范例猶如一顆優良的種子,蘊育著成長的巨大希望和廣闊前景。《白毛女》的歌劇本土化探索是一次高度的理論自覺行動,建立在創作者當時具備的歌劇知識儲備基礎上。賀敬之于1946年春天在張家口寫的《〈白毛女〉的創作與演出》一文,表明《白毛女》的作者們有著明確的“創造新歌劇”的理論目標;馬可和瞿維在于1946年8月30日合寫的《〈白毛女〉音樂的創作經驗——兼論創造中國新歌劇的道路》一文中宣布:“我們要創造一種能夠真正代表中華民族的新歌劇。”而馬可、張魯、瞿維在于1945年7月15日合寫的文章《關于〈白毛女〉的音樂》中已透露了他們對西洋歌劇有一定的了解。從史學觀點看,所有的“第一部”,勢必有著“前史”。于是我們寧可將《白毛女》之前的種種探索視為中國歌劇的“前史”,正如歐洲歌劇史上的“第一部”《尤麗迪茜》之前已有大量的傳奇劇、田園劇、牧歌劇和幕間劇作鋪墊,而不論后人從中發掘出任何什么不同于“第一部”的因素或“第一部”里缺少的優點。如果說,歐洲歌劇起源于一群知識分子為實現一種藝術理想而所做的“發明”,那么在類似的意義上也不妨將《白毛女》看作一群中國知識分子在毛澤東同志延安文藝座談會講話精神的指引下,以一種高度的理論自覺,創作出的中國本土化歌劇的第一個典范作品。這便是我們總覽中國歌劇70年的語境和出發點,換句話說,《白毛女》是我們回顧和總結1949年以降中國歌劇之“綱”。

二、從“新歌劇”到“民族歌劇”

戲曲其實是中國傳統的“歌劇”。為了區別于傳統的、以程式化為基本特征的戲曲,延安的這一群知識分子稱戲曲為“舊歌劇”,而通過借鑒西洋歌劇形態、又充分顧及當時歷史條件而充分本土化創作的《白毛女》,則被稱為“新歌劇”。這部“新歌劇”的音樂主體建立在民歌基礎上,因此擺脫了戲曲“板腔體”的套路思維。跟“板腔體”的戲曲不同,是《白毛女》在形式上的第一大特征;跟“秧歌劇”等“原生態”不同,在高度重視鄉土化的同時隱藏著潛在的專業化要求,是《白毛女》在形式上的第二大特征。《白毛女》在形式上的這兩大特征,既是隱蔽的,甚至是調和的(例如其中含有戲曲和秧歌劇的要素),但又代表了明顯的趨勢和指向:一方面,以與其它舊種類的區別來顯示自己作為新體裁的獨特存在價值;另一方面,它堅信“新出于舊”,努力從傳承出新,而絕非“有生于無”的全盤西化。

由于《白毛女》在各方面取得的巨大成功,中華人民共和國成立以后,歌劇界基本上是尊《白毛女》模式為開山之祖,誕生了若干被廣泛認可的中國“經典歌劇”。其中三部可與《白毛女》并稱,即我們今天總結的所謂“一白一黑”和“一江一湖”:“白”指《白毛女》,“黑”即《小二黑結婚》;“江”指《江姐》,“湖”是《洪湖赤衛隊》。直到今天這四部歌劇仍在我國歌劇舞臺上常演不衰。從中華人民共和國成立,特別是1957年春由中國音樂家協會和中國戲劇家協會聯合舉辦“新歌劇座談會”以后,鑒于對傳統戲曲和“新歌劇”的重新認識和定位以及文藝政策的調整,“新歌劇”逐漸改稱“民族歌劇”。

《白毛女》之后各地又創演過多部歌劇,均未能贏得較大反響,直到1953年《小二黑結婚》引起廣泛的高度關注。從中國歌劇史的角度看,《小二黑結婚》也是《白毛女》之后最重要的歌劇事件。因為,事實上《小二黑結婚》的音樂創作理念跟《白毛女》并不完全一致,而是將《白毛女》中處于次要地位的戲曲因素進行了提高和放大,用戲曲音樂素材成功地塑造了生動的人物形象。受到當時主導歌劇創作的領軍人物馬可提出并大力推崇的“歌劇戲曲化”路線的影響,緊接著產生的《劉胡蘭》(1954)、《紅霞》(1957)、《洪湖赤衛隊》(1959)、《紅珊瑚》(1960)、《江姐》(1964)等“民族歌劇”,毋寧說無一不是更多地受到《小二黑結婚》的影響。這些作品的音樂素材大多嘗試不局限在一個劇種,不拘泥于固定唱腔,而是通過與戲曲元素的“捏合”進行再創造,不過其風格和創作方法不離戲曲的“板腔體”。值得注意的是,這個歌劇的戲曲模式又反過來影響到《白毛女》。1962年,為紀念毛澤東同志延安文藝座談會講話20周年,《白毛女》做了一次重要的修改,音樂修改由馬可領銜,從戲曲音樂著手便是順理成章的了。這次修改最大的增色當是整合原有基礎寫出一段以戲曲板腔體為風格和手法的核心詠嘆調,這就是近7分鐘的“恨似高山愁似海”(包括“我是人”)。必須承認,這首詠嘆調寫得非常優秀,情感充沛,層次豐富,跌宕起伏,把“舊社會把人逼成鬼,新社會把鬼變成人”的歌劇主題表達得淋漓盡致,從而大大加固了《白毛女》的“主腦”。這首詠嘆調,在膾炙人口的“北風吹”“扎紅頭繩”等段落后面,為《白毛女》撐起一根結實的頂梁柱。

與此同時,與“民族歌劇”同行的還有一個支流,不妨看作是從《白毛女》模式中分蘗出來的另一“派別”,其特征是既吸收民族歌劇的風格,在體裁上卻嘗試向西洋經典歌劇的“標準”形態靠攏,這些嘗試中首推以核心唱段“革命人永遠是年輕”而著名的《星星之火》。《星星之火》于1950年在哈爾濱首演,創作于抗戰勝利后從延安遷到東北的魯迅藝術學院,因此它和《白毛女》有著共同的“出身”或淵源。它是中國歌劇中第一次用完整正規的西洋交響樂隊伴奏的作品。其后有當時被認為很“洋化”的《草原之歌》(1955)為這一“支流”的代表性作品,這部歌劇嘗試以更接近西洋歌劇的音樂形態和美聲唱法來表現藏族的故事,在當時有突破性意義,引起熱議甚至爭議。不過在回望過去的今天,這些歌劇仍然被統稱為“民族歌劇”。

20世紀50年代,我國與蘇聯的文化交流十分密切,以格林卡和五人“強力集團”為代表的俄羅斯“民族歌劇”在我國曾有過廣泛傳播,但這實際上對我國的歌劇創作似乎并未發生預想的實質性影響(倒是在其它的音樂體裁和舞劇音樂中可見明顯蹤跡)。原因可能是歌劇創作戲曲化占據主流而阻隔了經由俄國歌劇向西方經典歌劇的靠攏。

從1949年到1966年的17年間,我國在相對封閉的文化環境中創演了大約120多部歌劇或“民族歌劇”,可視為“中國歌劇”的創始期或“民族歌劇時期”。今天我們從開放的國際視角來看,這個創始期最重要的貢獻若一言以蔽之,那就是:把發展中國特色的、本土化的歌劇作為首要目標。

三、從“民族歌劇”到“中國歌劇”

自20世紀70年代末我國改革開放起,“中國歌劇”進入發展期。近40年來,尤其是從2014年習近平總書記在文藝工作座談會上講話到現在,中國歌劇的創作數量呈爆發式增長,業內人士形容勢若“井噴”。近幾年,每年歌劇創演的數量均超過上百部,即現在一年的劇目數量便超過創始期17年創作數量的總和。

改革開放是中國歌劇“發展期”的總背景,跟表演類各門藝術一起,我國歌劇創作也愈益顯示出欲與世界主流歌劇接軌的趨勢,并進而開始追求從世界舞臺的邊緣登上世界舞臺的中央。習近平總書記2019年5月15日在亞洲文明對話大會開幕式上的主旨演講《深化文明交流互鑒,共建亞洲命運共同體》中,對黨的十八大以來“走出去”國策的國家定位作了一個精煉概括:“今日之中國,不僅是中國之中國,而且是亞洲之中國、世界之中國。”正是在對這個定位的認識下,歌劇界一些權威機構提出“用世界語言,講中國故事”。

事實上,這個時期音樂創作最具特征的就是向西方作曲技術的大規模學習,學習的結果之一是在歌劇領域產生了大量的“正歌劇”。所謂的“正歌劇”,是我國歌劇分類中新出現的專有名詞,開始流行的時間大約在2011年首屆“中國歌劇節”期間的新聞報道中,是指中國作曲家按照西方歌劇的“標準”模式創作的歌劇作品。這個名詞的對應詞應該是“民族歌劇”,由此可見對西方學習的規模效應,已足以在中國產生一個可與“民族歌劇”抗衡的體裁術語。不過這個新詞不可跟西方歌劇史上巴洛克時期與“喜歌劇”(opera buffa)相對的中文通用譯名“正歌劇”(opera seria,又譯“嚴肅歌劇”)相混淆。這個新詞的產生和應用,顯然只是暫時找不到一個更合適的與“民族歌劇”的對應稱謂的姑且之舉,之所以言之“姑且”,蓋因其中多少含有將“民族歌劇”看作另類的某種歧視之嫌。按照筆者所掌握的業界普遍評價,最具“口碑”的“正歌劇”可能是這兩部:一是《原野》(1987),二是《駱駝祥子》(2015),其間間隔了28年之久。

《原野》曾囊括2000年原文化部第九屆文華獎的幾乎全部獎項,歷經時間的洗禮,自首演后常演不衰,是復排率最高的歌劇劇目之一,截至2016年,演出場次不少于300場,在國際上亦產生了一定影響。《原野》原本是著名劇作家曹禺在20世紀30年代受西方表現主義影響而創作的話劇,而歌劇《原野》則大量采用了表現主義的作曲技術和音樂風格,來描述和渲染原作的故事及其精神。音樂的表現主義與文學的表現主義在歌劇中兩相契合、相得益彰,以致有權威人士就表現力的強度而言評價《原野》的歌劇甚至超過了話劇。顯然,先有文學的表現主義在民族化方面取得相當的成功,才為音樂表現主義的得當應用打下了成功的根基。

《駱駝祥子》也是采用文學名著為底本,但并未從原著先天占得如歌劇《原野》那樣的“便宜”。恰恰相反,《駱駝祥子》原著秉持一種“原汁原味”的“鄉土主義”,并無借用西方時髦的藝術新法對本國題材進行重構的企圖。或許這也決定了歌劇《駱駝祥子》的音樂風格和音樂語言沒有走得那么遠,而是處在更為傳統的浪漫派和聲與織體形態中,最遠止步在表現主義之前的、與表現主義有所交織的晚期浪漫派。《駱駝祥子》似乎探索了一條比《原野》更加適合本土化的“洋為中用”的“溫和”之路。這可能也反映了原著對歌劇改編的某種潛在的制約。從達到的藝術高度上總體來看,《駱駝祥子》在某種意義上可看作吸收西方傳統技法寫作而成的代表性歌劇作品,代表了一個階段性的總結,這不意味著《駱駝祥子》可以替代上百部同類作品和它們的成就。

這些“同類作品”如前所述,現在主要被媒體稱為“正歌劇”,一些歌劇從業人也受其影響,正在逐漸承認這一稱謂。但是從這些歌劇的“初心”來看,更好的稱呼似乎應該是“中國歌劇”。在這里,“中國歌劇”是一個特指,其特征自覺或不自覺地包括以下三點:內容上,是中國人以中文創作的講“中國故事”的歌劇;形式上,具有中國民族風格,以歌劇的主流形態為作品外觀;目標為融入國際歌劇主流,登上國際歌劇舞臺中央,建立可以跟歐美各國歌劇抗衡的“中國歌劇學派”。目前,我們從一些本來自稱“民族歌劇”的作品演出節目單上可以看到其稱謂已悄然改成了“中國歌劇”,這暗示了某種觀念正在發生微妙蛻變,也表明,“民族歌劇”和“中國歌劇”的區分不是絕對的,毋寧說,“民族歌劇”和“中國歌劇”有著同一內涵,區別僅僅在于外延部分;猶如兩個重疊的圓圈,重疊部分——無論重疊的部分有多大,卻正是二者共同的核心或“初心”。

另外,還有些偏離了以調性和功能和聲體系為標志的傳統作曲法而與西方“先鋒派”貼近的作品,遠比上述兩部“西化”的作品更“西”,大多在中國內容的名義下寫作,含有相當數量改編自經典文學。這時,改編者當然可以徹底擺脫前述兩部歌劇所顯示的“原著主義”,寫出名實不相符、貌合而神離的全“新”的、更加“自我”的作品。不過這些仍然停留在實驗性階段的作品迄今未能獲得業界、特別是受眾的承認或足夠的承認。

一個重要的關注點是2017年底至2018年初原文化部舉辦的第三屆“中國歌劇節”,這屆歌劇節與“中國民族歌劇傳承發展工程”緊密結合在一起。在后者的領導和推動下,從國家層面集中力量對傳統的“民族歌劇”樣式進行重點扶持,舉行了一系列全國規模的展演活動,開辦了一系列“民族歌劇”的創作與評論的培訓班以及諸多研討活動。這些“國家行為”,包括國家藝術基金對民族歌劇及其研究項目的傾斜,對中國歌劇的創作方向在特定時間發生了程度不同的影響和“糾偏”作用,尤其是以戲曲“板腔體”形式和風格為依歸的創作導向,令人印象深刻。

中國歌劇在設施建設上的劃時代進步體現在國家大劇院的建成并于2008年正式運營。這也是以創作和作品為核心內容的中國歌劇史上的一件大事。事實證明,國家大劇院遠遠不僅是一個演出機構,它更以其鮮明提出的“崇尚高品位、高水準的高雅藝術和民族藝術”為定位和使命,為近期中國歌劇的創作和表演打下了深刻的時代印記。國家大劇院建院11年來,演出了約120部歌劇,其中自制劇68部,以較強的實力和豐富的實踐成為中國歌劇行業的旗手。以前述國家大劇院委約創作的《駱駝祥子》為比較和參照,可以窺探其對新時代發展“民族歌劇”的理念軌跡,“史詩歌劇”《長征》的音樂寫作可為一例。

如果說,《駱駝祥子》代表了在某種意義和程度上“以西化中”的嘗試(《原野》亦然),那么《長征》則從對面相向而行,顯示了“以中化西”的潛在意圖。這部作品的樣式令人感到,它首先是作曲家自己對突破既往民族歌劇樣式的深思熟慮的結果,現在展現的仿佛是對所謂“正歌劇”與“民族歌劇”兩種樣式的“合題”。在這一“合題”中,歐洲傳統標準的主調音樂樣式、“宣敘調—詠嘆調”以及種種西洋經典歌劇表現手段的運用,嘗試與我國民族的音樂風格化成一體。這需要作曲者同時具備起于歐洲古典音樂的寫作技巧的嫻熟度和對中國民族民間音樂把握的深度,以及在兩者基礎上的藝術創新能力。在這些要素的共同作用下,一種“民族歌劇”的世界樣式隱然若現。

目前,國家大劇院、上海大劇院和廣州大劇院形成了三大歌劇院三足鼎立的局面,以國家大劇院的“人民性、藝術性、國際性”的核心理念為事實上的共識,引領著各省市大型劇院的創演實踐。

四、徘徊在民族化、國際化和當代化之間

半個世紀前,中國歌劇面臨的國際處境跟今天大不一樣。那時候,客觀原因使得業界對歌劇發展的國際現狀不甚了解,中國歌劇基本上處在“閉門造車”的狀態。后來,西方各種現當代流派與創作技法蜂擁而入,給本來簡單的二元對立即中西沖突增添了全新的變數。再加上業界對西方傳統歌劇,尤其是西方歌劇創作史本來處于一知半解的表層認知,情況就愈益復雜。今天的歌劇創作所面對的難題是:在民族化的同時要求國際化;在國際化的同時,進一步要求當代化。如何在這三者之間找到平衡,是一個牽一發而動全身的巨大挑戰。這需要我們思考一些根本性的問題,以下擬進行一些批評性的初步分析。

從總體的創作思路看,民族歌劇過去長期相信一種“捷徑”:貼上民族標簽,例如使用民族音樂和民族樂器等中國元素“粘貼”到西方風格的表演形態(音樂、舞臺表演等)中,期冀獲取主流舞臺的青睞。但是毋寧說這已經是被19世紀俄羅斯東歐“民族樂派”淘汰的老辦法了。巴托克、斯美塔那這些民族樂派的開山人物都明確表示過不可直接采用民歌。在歌劇的世界主流呈現載體中,我們看到當時一種新的民族音樂語言和形態的生成方式,其重要特征是:超越將民族要素作為符號和標簽貼到音樂載體上的討巧階段而進入深度的探索與化解重組,一方面使民族精神的表達獲得更加強大的張力,另一方面也為世界主流音樂的發展注入新的動力。當然這并不排除偶爾必須的道具式應用。在民族化的途徑中,應切忌“土特產思維”,雖然那在一定條件下可以獲得一定的效果,但是世界上沒有任何一個大國是靠著本民族的“原生態”或經過加工的準“原生態”,在主流文化中、主流藝術里和主流舞臺上,占據一席主流地位的。借用一首元曲,其中幾句曲詞也許在一定程度上可以用來比喻“文明互鑒”的過程和目標:“把一塊泥,捻一個你,塑一個我,將咱兩個一齊打碎,用水調和;再捻一個你,再塑一個我。我泥中有你,你泥中有我。”如此,民族的、國際的、當代的,這三者的有機統一或融合,呼喚著中國歌劇的世界形態的建成。

建成中國歌劇的世界形態,這是一個艱巨的任務。近代史的世界格局決定了世界的主流文化來自西方,于是其中包含了一個吊詭:主流文化據以產生的內容和背景是西方的“故事”,那么怎樣可能用“西方故事”的敘述方式來講好“中國故事”呢?打個比方,西方在19世紀到20世紀之交發生的“世紀末”(Fin de Siècle)焦慮癥和兩次世界大戰期間人的精神狀況,是西方現當代藝術的“溫床”,那個時候的西方音樂是對當時西方社會的反映,用句套話說是內容決定了形式。要把西方音樂的形式從西方的內容剝離開來,解決“西方音樂”與“主流音樂”兩個概念之間包含的內在悖論,使二者分離,生成中國的形式,烙上中國的印記——戛戛乎其難哉!

以上是對“國際性”的簡述,但是“當代性”至為關鍵。而這兩個范疇都是基于相互關聯又有區別的西方背景。當代歌劇的國際性要靠當代性的加持,否則就有可能陷于陳舊。“陳舊”,是西方歌劇評論間接或直接對中國歌劇音樂語言的常見表述。然而,在謀求當代性的時候,卻不得不首先對“當代性”有所澄清,似應主要考慮以下四個方面的問題:

1.哪些是典型的當代歌劇作品?它們是不是以極端反傳統、反古典的“先鋒派”為特征?簡言之:當代歌劇與先鋒主義的關系。

2.歌劇創演的國際現狀的真相究竟是怎樣的?

3.“中國歌劇學派”的建立在當代的定位。

4.總結性的追問:什么是歌劇的“當代性”?

改革開放初期,當中國的作曲家們正在惡補直至浪漫派的西方音樂作曲技術之時,又橫遭當代音樂“新潮”的沖擊。基礎沒打牢,就造新房子,“夾生飯”是必然的了。更何況當代藝術常以顛覆性的“無根之木”或“無源之水”的面目示人。在這種情勢下,“中國歌劇”乃至中國音樂在技術理論上“蒙圈”了,那它是不是生不逢時呢?亦即“中國歌劇學派”還有沒有可能建立呢?中國歌劇至今在國際舞臺上之所以投入和成效的比例不理想,恐怕首先要正視一些無法回避的基本技術問題,例如所謂“歌劇思維”的問題。

“歌劇思維”是近些年來歌劇界的一個熱門話題。中國有著比西方歌劇長得多的“舊歌劇”即戲曲的歷史,為什么卻被批評缺少“歌劇思維”呢?無論“歌劇思維”的提出者從什么角度、以怎樣的理由定義這個概念,這至少表明了我國歌劇創作普遍所處的尷尬現狀:戲劇性與音樂性同時缺失。究其原因,錯綜復雜。若試著提綱挈領,或可檢出創作語境中諸多沖突中的兩對,簡述如下:

第一,僵化在俗與新的沖突中。當前歌劇新劇目最亟需醫治的弊病大概在布局與結構——戲劇布局和音樂結構。劇情普遍缺乏深刻的戲劇沖突,而不同程度地存在著臉譜化、圖解化和概念化的狀況,“拉洋片”式的作品比比皆是。為什么會這樣?這可能最終要歸咎于不正確地潛在迎合國民大眾的審美習慣,如戲曲以臉譜為一大特征,這在以程式化為基本特色的戲曲中自成一體,并無問題。問題在如果將程式化思維納入歌劇思維,那就成了對傳統的一種表面的、片面的繼承。人性及其沖突,無論在東方還是西方的經典戲劇里,都是形成戲劇性的關鍵。正面人物和反面人物在一定條件下是可以相互轉化的,而在正反之間尚有20世紀60年代就被文學界認可的“中間人物”。中國歌劇里的反派角色何時有了一段藝術性較強、可以拿到音樂會單獨演唱的詠嘆調,則至少標志著作曲觀念的一大進步。

第二,迷誤在“土”與“新”的沖突中。“鄉土題材”和“鄉土化”是我們繼承和發展“民族歌劇”傳統時常常遇到的概念。而在歌劇形態現代化的進程中常常聽到的用詞是“本土化”。“本土化”的第一層意義是:“本土化”不等于“鄉土化”。歐洲民族樂派的經典歌劇作品給出的成功經驗是,“鄉土化”應實現在以“當代性”為前提的“本土化”創作過程中。“鄉土”是根,中國歌劇當然必須從根上成長,然而長成一棵大樹需要各種轉化作用,“創造性轉化,創新性發展”之本意應在于此吧!“本土化”的第二層意義在于“再鄉土化”(relocalization),也譯作“再地方化”,這本是人類學的一個前沿課題,指工業時代“去地域化”以后對“鄉土”和“本真”的重新回歸。或可借用這個詞表達中國歌劇走向世界時,必須實現脫離對母體的依賴而長成根在母體卻自主獨立的參天大樹。

愿以下面兩句話來表達我對中國歌劇的憧憬:

在內容上,越是人性的,越是世界的;

在形式上,既是民族的,又是世界的。

注釋:

[1]茅盾.贊頌《白毛女》[N].華商報(香港),1948-05-29.

[2]馮乃超.從《白毛女》的演出看中國新歌劇的方向[M]//大眾文藝叢刊批評論文選集.北平:新中國書局,1949.

[3]蔣一民.重新認識歌劇的起源[J].歌劇,2015(4).

[4]《中國歌劇史》編委會.中國歌劇歷年劇目一覽[M]//中國歌劇史 1920—2000[M].北京:文化藝術出版社,2012.

[5]參見《中國歌劇史,1920—2000》下編,第三章第四節“叩響西方音樂殿堂的《原野》”;《中國歌劇〈原野〉演出記錄表》,載于《中國歌劇研究》(內刊)第2期,2016年。

[6]參見國家大劇院官網所載其“核心理念”。