藝術社會學“作品向事件還原”方法論缺陷及矯正方案

——兼論敘事主義歷史哲學中作品與事件的關系

[內容提要]藝術社會學研究方法的核心,在于將作品還原為社會事件,從事件的角度闡釋藝術的產生與流傳,從而將作品轉變成社會學理論可以識別的數據,并以此證明藝術社會學理論的有效性。實質上,這一方法論的缺陷在于,將作品無限歸因為社會事件網絡,遮蔽了作品自身的信息及審美價值體系,同時這種方法亦難以對歷史中的作品予以有效闡釋。敘事主義歷史哲學否定了作品向事件還原的可能性,論證了作品對于事件的優先性地位,并且敘事主義史觀以美學、藝術學理論為基礎,建構作品與事件的互動關系。在此意義上,較之藝術社會學以藝術理論支撐社會學理論的研究方法,敘事主義歷史哲學以歷史理論支撐藝術理論的方案,將有效地推動藝術學理論的發展。

在藝術社會學理論發展中,無論是忽視作品審美屬性的“傳統”藝術社會學,還是關注作品審美價值的“新”藝術社會學,“事件”這一概念始終處于藝術社會學理論的中心地位,而這是藝術社會學方法論的必然結果,即按照社會學理論的需求,構建一套關于作品的事件網絡。可以認為,藝術社會學這一方法論無視作品自身價值體系,亦難以支撐、推動藝術學理論和藝術史的發展。作為當前歷史理論主流思潮的敘事主義歷史哲學,將歷史事件奠基于歷史文本的審美規則之中,否定作品向事件還原的可能性,論證了事件的存在要以作品的存在為基礎,因此,借助敘事主義歷史哲學中作品與事件的關系理論,可以為矯正藝術社會學方法論缺陷提供一條思路。

一

從20世紀中期以來,對藝術的審美屬性與社會屬性之間關系的探究,貫穿并推動著西方藝術社會學理論的發展。娜塔利·海因里希認為,社會學家與美學家對藝術的研究路徑截然不同,美學家堅持審美本位,強調藝術無法還原為社會性解釋;而以布爾迪厄、貝克爾為代表的社會學家,則將藝術還原為社會集體現象,強調社會條件對藝術的主導性。但是海因里希批判道,美學家和傳統社會學家的方案都忽略了彼此的角度,社會學家的工作不是從社會條件出發“解釋作品”,而是要尊重作品的自身價值體系,了解“作品的功能”,不是研究物體、作品、人物或“藝術生產的社會條件”,而是描述行為者在特定形勢和特定時刻如何維系自身與世界的關系。在海因里希的方案中,我們可以看到,其試圖更加關注藝術作品自身屬性與外部社會條件間的關系,構建藝術品審美屬性與社會屬性間的內在邏輯。

與海因里希的理論相呼應,提亞·德諾拉與安托萬·亨尼恩對音樂的思考,也更加關注作品自身的藝術特征。德諾拉以“音樂事件”理論分析了音樂的審美特征與社會條件間的相互生成機制,亨尼恩則以符號學的方法,論證藝術趣味來源于作品自身與外部社會地位的互動。正是在此意義上,有學者指出,當前藝術社會學的研究路徑發生了“審美轉向”,更正了以布爾迪厄為代表的藝術社會學方法的缺陷,將審美重新納入藝術社會學的研究視野,賦予了藝術社會學新的活力。換言之,學者們認為,當前藝術社會學對作品審美屬性的關注,將再次獲得社會學對藝術予以闡釋的合法性基礎。

誠然,當前藝術社會學理論的自我更新,將藝術品的審美價值置于研究的前景之中,但是其以社會學視角觀察、理解藝術作品的邏輯仍然沒有改變,例如德諾拉在《音樂避難所》一書中,將音樂審美屬性的產生置于復雜的社會關系中,并試圖將音樂的審美鑒賞活動機制應用于社會關系協調、社會控制及對社群人員精神治療的活動中。可以認為,藝術社會學的方法論基于其學科屬性之中,正如藝術社會學先驅阿爾方斯·西爾伯曼在1968年對該學科所作的定義那樣,藝術社會學“將藝術作為一個社會構造部分的表達形式”,藝術社會學的“核心研究方法是對藝術家及其作品進行社會學分析”。

而在此需要注意的是,美學界對藝術社會學方法論的批判常常被忽略,尤其是在當前藝術社會學“審美回歸”的趨勢下,美學界“關注作品審美價值”的訴求似乎業已得到了回應,而美學界對藝術社會學方法的反思則很少被提及。當代分析美學家尼克·贊格維爾在《反對藝術社會學》一文中,區分出兩種藝術社會學理論形態:一種理論形態以布爾迪厄為代表,其完全忽視作品的審美屬性,可以看到,贊格維爾此處針對的對象,也正是“新藝術社會學”所批判的對象;另一種藝術社會學理論形態將藝術的審美屬性與社會條件并置,雖然這種理論形態是可被接受的,但其依然將審美問題置于社會學的闡釋框架下,忽視了審美的優先性,因為在贊格維爾看來,“人們創作和欣賞藝術,是因為他們想創造審美的價值,以及相信在物品之中存在著審美的價值”。而第二種藝術社會學理論形態,則“將藝術的審美價值轉移到了社會價值之中”,質言之,審美價值從屬于社會價值,美學從屬于社會學。并且,贊格維爾在文末聲稱,只有美學才能給予藝術自身價值,美學要保護藝術免受社會學的僭越。

尤其需要注意的是,贊格維爾的上述批判根植于他對藝術社會學方法論的批判,在他看來,藝術社會學犯了“枚舉歸納的錯誤”(someall fallacy),即“藝術作品的某些特征是被社會因素所決定的,并不代表藝術作品就必定是社會因素的產物”。而藝術社會學將藝術品等同于社會因素的產物,藝術作品成為社會學理論合法性的“例證”。本文認為,雖然贊格維爾指出了藝術社會學理論方法論的缺陷,但他還未揭示出其方法論的深層邏輯及其錯誤,即將物品(藝術品)向事件還原的無效性。

二

在藝術社會學中,“事件”這一概念始終處于理論的中心地位。例如在阿諾德·豪澤爾的藝術社會學中,藝術作品就是事件,在《藝術社會史》里,豪澤爾將不同藝術類型逐一化約為事件,電影結構的首要特征“總是事件的兩面性和對立行動的共時性”,文學作品的“價值在于它所描述的事件的直接性和自我關聯性”,而“誰想對公眾發話,向公眾報道重要事件……他最好利用繪畫”。并且,豪澤爾在《藝術社會學》中,明確提出藝術事件不是個體性的、由藝術家自己遐想出的事件,藝術事件只能是社會事件。

霍華德·貝克爾認為,他所創造的“藝術界”理論本質上基于社會學理論的框架,“藝術是社會的,在于它是由人們合作的網絡所創造的”,因此,對于貝克爾來說,研究藝術就成為“研究不同模式的集體活動的對象”,進而他認為,“藝術界”理論的方法在于,“我們可以聚焦于任何事件(一個一般化的術語,它將一件藝術品的生產作為一個特殊事例包含在內),并且尋找人的網絡,不管是大型的還是長期的,它的集體活動使得事件如其所然地發生成為可能”。可以看到,事件即意味著藝術品的產生。需要注意的是,貝克爾與豪澤爾一樣,排斥沒有被納入到社會事件中的作品,在他看來,雖然“一些人參與到了制造一個事件或一種事件的網絡之中,他們可能不會一起合作去制造另一些事件或藝術品”,即藝術品必定是一種特殊的集體行為的事件。簡言之,對于貝克爾來說,事件網絡是藝術作品產生的必要條件,研究藝術的目的,在于研究社會事件的網絡。

同時,如上所述,在“新藝術社會學”研究路徑中,其反對布爾迪厄、貝克爾等人理論對藝術作品自身價值的忽視,尊重作品的審美屬性,這是否意味著這些“新”理論,不再將作品作為社會事件來對待了呢?答案是否定的。例如德諾拉提出“音樂事件”理論,旨在分析音樂作品自身與聽眾在具體環境之中的互動關系,從而揭示音樂具有的社會能動性。在這一理論中,似乎德諾拉更加關注音樂自身的審美屬性,落腳點也在對音樂藝術效果的考察上,從而給人造成一種理論假象,即“音樂事件”理論對作品自身價值的關注,避免了將音樂完全作為社會性事件來對待。

實質上,通過分析德諾拉《音樂避難所》一書的邏輯可以看到,在他提出“音樂事件”理論之前,一直在探究日常生活中個體時空與社會公共時空之間的關系問題,音樂事件理論所要解決的問題,出現于“投射自我于時空之中”一節里,其要解決的問題是在音樂欣賞中,“個體在何時以及如何將自身從熟悉的音樂欣賞模式中抽身出來,并通過這種方式拓展他們的音樂鑒賞領域,獲得這些音樂領域的知識,及理解這些音樂所需要的技能、能力和身份地位,已備未來所需”。并且,需要注意的是,雖然德諾拉在論述“音樂事件”時并未對事件進行定義,但還是在著作的前半部分指出事件意味著私人與公共社會空間的相遇。可以看到,音樂事件理論并非落腳于音樂自身的審美屬性上,德諾拉關注的還是音樂鑒賞活動中個體與社會的關系,同時,他的音樂事件理論旨在解決的還是社會學中個體與集體間的互動關系問題,音樂只是解釋這種關系的例證而已。

由上所述,無論是傳統的藝術社會學還是所謂的新藝術社會學,其無一例外地將藝術作品作為社會事件來對待,不同之處只是在于,新藝術社會學在將藝術作品等同于社會事件的邏輯進程中,插入了所謂的審美幌子,而實質上,審美價值還是源自一次或多次的社會事件。對藝術社會學來說,離開了事件,藝術作品便不是藝術作品,作品中的審美因素亦蕩然無存。

三

將藝術作品作為事件來觀察,為我們理解藝術作品拓展了新的視野,尤其是在藝術史研究中,大量的論著都著手挖掘、梳理、分析藝術作品產生的社會因素,為所研究的藝術作品編織了一張事件網絡。而在新藝術社會學的“審美回歸”中,國內美學界、藝術理論界亦呼吁為藝術作品添賦“事性”,如高建平提出從事件出發理解藝術品,并書寫藝術史;其后周憲要求將藝術史還原為藝術故事,用不同的敘事方法解構現有藝術史書寫模式;盧文超則從藝術社會學角度出發,將藝術還原為社會性事件。

但是我們應當清晰地看到,藝術社會學將作品理解為事件,是社會學研究方法論的必然結果,正如貝克爾所指出那樣,“集體行動以及它們所造成的事件是社會學調查研究的基本單位”。因此,藝術社會學將藝術作品置換為事件是其理論所需,由藝術社會學建構的事件,并不能對藝術作品予以理論反哺。并且,更為關鍵的是,藝術社會學將作品還原為事件的邏輯,存在著三大缺陷。

第一,藝術社會學在還原過程中,存在無限歸因的邏輯謬誤。雖然藝術社會學建構了一套完備的、將作品還原為事件的標準,如經濟環境、政治政策干預、階層、資源分配等,但是面對具體的物品(藝術品)時,這些標準可以被無限分解為不同的事件來闡釋或界定物品。例如杜尚的《泉》可以分解為:事件A——杜尚向紐約獨立藝術家協會舉辦的展覽提交作品,測試人們對于前衛藝術的理解;事件B——達達主義思潮的興起;事件C——藝術中心從巴黎向紐約轉移……而不同的事件A、B、C又可以分解為不同的事件網絡,例如事件A可以再分解為理查德·穆特寄給杜尚的小便器,事件C可以再分解為“二戰”以后美國經濟的崛起,并且,這些再次被分解還原的事件,還可以被無限地分解,最終圍繞《泉》形成無限的歸因事件。

藝術社會學家對無限歸因的邏輯錯誤并非熟視無睹,但是他們必須倚賴這種歸因方案,才能將物品(藝術品)還原為符合社會學理論框架的素材。例如布爾迪厄在《區分》一書中的方法論附錄部分,直言不諱地承認了全書所構造的社會學理論假設,“無法從被分析的材料中得出,如果它沒有以闡釋模式的形式從研究的開始就存在”,甚至布爾迪厄認為他的研究是一場理論冒險,“冒險將整個領域(比如音樂、電影、烹飪、衣著)的探究交給兩三個(有時只是一個)問題,而這些問題本身往往會代替一整套的檢視和觀察”。質言之,布爾迪厄將藝術作品、藝術行為還原成了社會學理論可識別的數據。

第二,如果說歸因謬誤是藝術社會學理論,或者說是任何理論在構建自身研究對象時都不可避免的方法論缺陷,那么藝術社會學在將作品向事件還原過程中對作品審美屬性的瓦解,是其方法論缺陷的延續。需要注意的是,肇始于20世紀中期的藝術社會學理論,與該時期反美學的藝術思潮相契合,因此該階段的藝術社會學所面對的對象,大多是“沒有審美特征”的后現代主義藝術作品,如杜尚、安迪沃霍爾的現成品藝術,而這些藝術品更容易被理解為事件。但是,后現代主義藝術作品與藝術社會學理論間具有親緣關系,不代表這些作品沒有自身的審美屬性,例如在分析美學理論的支撐下,這些作品所具有的符號指稱性特征,并不能單純地還原為社會事件。

同時,在藝術社會學中,藝術作品被還原的事件網絡越密,其審美屬性被淡化的程度越深。例如20世紀80年代的傷痕美術,已被當代中國美術史還原為一套完備的事件網絡,對“文革”的批判、改革開放、現實主義技法及風格的發展,都是這一事件網絡中的核心要素,并且,人們對該時期畫作的審美情感,也被這些事件所決定。但是我們以程叢林的《1968年某年某月某雪》為例,可以看到畫作中呈現的一些信息,如畫中四個身著夏裝的人物形象,根本無法被納入畫作被還原出的事件網絡之中,因為按照現實主義風格原則,在飄著鵝毛大雪的冬天,是不可能繪制此種衣著的人物形象的,這些形象是否具有寓意,還是作者為了趕制畫作,使用了夏天的人物模特的造型等一系列問題,顯然逃離了已有的闡釋網絡,而這正是將作品還原為事件過程中,所忽略掉的作品自身的審美信息。

第三,藝術社會學對作品的事件還原,排斥了作品的歷史性特征,即藝術社會學方法論只能對與其理論共時的作品予以事件還原,而無法闡釋歷史中的物品或藝術品。例如藝術社會學家對一件18世紀的作品還原出的事件必定包含歷史事件A、B,也可能會還原出共時事件C、D,而A+B+C+D的事件網絡剛好符合某種社會學理論的模型。但是,由于事件A和B屬于歷史事件,一旦A或B出現歷史事實錯誤,那么由A、B、C、D構成的事件網絡將會受到質疑,進而導致人們質疑其對應的社會學理論模型。由此,不得不重新尋找事件歷史事件E、F來替換A、B,但由于這些事件的歷史性,使得社會學家無法有效地保證其真實性。

如果說倚賴歷史學能夠還原歷史事件的真實性,那么對于藝術社會學來說更為困難的是,歷史事件之間、歷史事件與共時事件之間的關系是無法確定的,即藝術社會學無法保障“+”的有效性。貝克爾在接受阿蘭·佩森的采訪時,對這一方法論缺陷也隱晦地表示出了擔憂,他認為“社會科學家曾嘗試預測這個事件或者那個事件將會導致什么事情的發生,這段歷史應該足以讓我們放棄這種癡心妄想了”。換言之,由藝術品還原出來的A、B、C、D之間存在何種關系,這種關系是否能夠獲得一種歷史性的價值,都是無法確證的,“預測的任何事件應驗的實際可能性都接近于零”,進而貝克爾不得不承認,將藝術作品還原為事件,“可能出現的結果總是為數眾多、變化多端的,用一個公式并不能輕易地將它捕捉到”,即無法使用單一的社會學理論來統攝事件。同樣的,德諾拉的“音樂事件”圖式雖然引入了對音樂作品進行審美鑒賞的時間要素,但并不代表這一理論能夠準確地將歷史中的音樂作品還原為社會學理論所需要的事件。

由上所述,藝術社會學在將藝術作品向事件還原的過程中,為了保證其所使用的事件能夠“完美”地契合社會學理論模型,對物品(藝術作品)的無限歸因事件進行限制和篩選,最終忽視了藝術作品自身的信息及審美系統,也阻礙了藝術作品進入時間序列、獲取歷史性的通道。

四

藝術社會學方法論的缺陷,使其無法有效地將藝術作品還原為與作品相匹配的事件,并且,藝術作品被歸因為社會事件,遮蔽了作品內在意義生成的可能性。質言之,藝術社會學方法論錯誤地構造了藝術作品與事件之間的聯系,因此,重新構建藝術作品與事件的互動關系,將有助于糾正藝術社會學方法論的缺陷。在當前的理論資源中,以德勒茲、巴迪歐、馬里墉為代表的法國哲學家群體建構了一套關于事件的哲學體系,但是這些事件哲學理論并不能有效地解決藝術作品與事件之間的關系,因為這些哲學家所期望的事件,都具有突發性、驚奇性的特征。正如尼克·休利特所指出的那樣,以巴迪歐為代表的事件哲學,能夠有效地解釋斷裂式的社會歷史變遷,但其理論對于社會漸進式的發展的闡釋是不具說服力的。如果將當代法國哲學中的事件理論運用于作品與事件的關系中,這些作品必將被還原為一系列突發性的事件網絡,從而再一次成為藝術社會學可識別的數據,這種情形在西方左翼藝術理論中大量存在,藝術作品被理解為具有政治和社會功能性的事件,而這種邏輯還依然未逃離藝術社會學的方法論。但是,敘事主義歷史哲學對藝術作品與事件關系的思考,將有效地規避藝術社會學方法論的缺陷,避免藝術社會學對作品的理論僭越。

敘事主義歷史哲學興起于20世紀70年代,現已成為西方歷史理論的主流。“敘事主義歷史哲學以其對于歷史文本特性的高度敏感,對歷史與文學、事實與虛構之間界限的重新勾畫,一方面動搖了傳統歷史學的根基,另一方面也為我們重新思考歷史學的學科特點提供了新的契機。”并且,敘事主義歷史哲學作為情感史、微觀史、記憶史等歷史研究前沿方向的基礎,具有極大的理論張力和創造力。

更為重要的是,敘事主義歷史哲學始終將美學、藝術理論置于其理論的中心位置,例如敘事主義史觀的建立者海登·懷特在其晚年仍堅定地認為,在當下,一位歷史學家不可能重回形而上學或宗教來理解歷史,其只能依靠藝術的方案來理解我們的時代。而當代敘事主義歷史理論的旗幟性人物安克斯密特在其新近的“歷史經驗”理論中認為,如何表達人們關于歷史的經驗完全是一個美學問題,并由此論斷“歷史寫作史是一部美學史中的一章”。

敘事主義歷史哲學正是基于與美學、藝術學的親緣關系,建構了一套事件與藝術作品的互動關系。以海登·懷特為代表的早期敘事主義歷史理論家,其主要工作是論證了歷史只能以歷史作品的方式存在,“歷史竟然是虛構的形式,小說是歷史的再現形式”。換言之,歷史實在的合法性,是被敘述歷史的文本與敘述規則所決定的,在此原則下,懷特開啟了對事件與文本關系的建構。懷特認為,事件是歷史構成的基本單位,作為最初的歷史材料的編年史,就是一個個事件要素;而對于懷特來說,事件之所以能夠構成歷史,根本原因在于事件能夠被敘述出來,“事件不僅必須被記錄在其最初發生的編年框架內,還必須被敘述,也就是說,要被展現得像有一個結構,有一種意義順序,這些都是僅僅作為一個序列的事件所沒有的”。因此,事件的標準在于,它可以被歷史文本所闡釋,“現代主義意義上的事件,基于對歷史的一種普遍性信念,即歷史所包含的事件,一定是能夠被闡釋的事件”。

可以看到,懷特建構的歷史文本與事件關系的核心在于,不是事件決定了歷史文本,而是歷史文本決定了事件,并且歷史文本的本質就是作為藝術作品類型之一的小說。換言之,藝術作品不僅不能被還原為事件,恰恰相反,事件只能倚賴藝術作品而存在。

隨著敘事主義歷史哲學的發展,懷特所建構的理論不斷受到批判,他將歷史實在消解在文本之中,解構了歷史學科的基礎。例如敘事主義歷史學家米歇爾·本特利認為,傳統的敘事主義史觀遺忘了“過去”,“‘過去’被交予給作者的主觀幻想與語言比喻”。因此,以安克斯密特為代表的新一代敘事主義歷史理論家,基于美學與藝術學理論,重新構建了歷史實在與文本間的關系,同時完善了事件與藝術作品的互動關系。

五

安克斯密特對事件與藝術作品關系的建構,主要體現在他的歷史表現論和歷史經驗論中。與懷特的敘事主義歷史哲學基本原則相一致,安克斯密特認為,歷史事件必須被表現出來才能成為事件,但與懷特的不同之處在于,懷特以文本瓦解了事件的真實性,安克斯密特批判其為“無物超出文本”,而表現則意味著歷史事件具有實體性,只是它需要被表現出來,“表現(representation)是讓當下不在場的某物到場(present),或準予再次(re-)出場”。

同時,安克斯密特倚賴美學來論證歷史表現論的有效性,他認為,“美學是探討表現問題的哲學分支學科……史學文本和藝術作品一樣屬于表現的典型例子,它尋求令不在場的過去(重新)到場——在這樣做的時候,它驅使我們轉向美學以闡明它是如何成功做到這一點的”。

可以看到,對于安克斯密特來說,事件之所以是事件,是因為其具有能夠被表現的可能性,而表現的規則依然是美學的規則。并且,需要注意的是,安克斯密特極力阻斷作品向事件還原的可能性,他認為雖然貢布里希的圖像理論論證了藝術作品與作品模仿對象一樣,都具有實體性的地位,但是,貢布里希的圖像理論致力于建構作品與對象之間的一套視覺關系,其試圖證明人類的視知覺要求“表現者與被表現之間具有類似性”,而如果將這種關系運用于歷史表現中,將導致歷史作品與歷史事件之間具有某種精確的對應關系,作品終將被歷史實在所束縛。安克斯密特最終認為,真正的歷史表現論應“否定表現者與被表現者之間任何的同一性”,被表現者只能通過表現者出場,即作品是歷史事件唯一存在的方式,作品不可能被還原為事件,事件倚賴作品而存在。

如果說歷史表現論宣示了作品對于事件的優先性地位,以及作品向事件還原的不可能性,那么安克斯密特的歷史經驗論,則論證了作品對于事件優先性地位的深層原因。在《崇高的歷史經驗》一書中,安克斯密特認為,歷史經驗論要解決的問題即“我們究竟從哪里感覺到曾經有一個過去”,“過去是如何在歷史經驗中向他/她們顯示的”。簡言之,人類為何需要書寫歷史。

安克斯密特認為,我們書寫歷史的動力即歷史意識,而“歷史意識是一種‘對過去的無知’”。這種“無知”體現為一種獨特的陌生感,還原對于過去的陌生感是歷史學家的任務。因此我們可以推斷,作為事件表現者的作品,其核心價值不是還原,也不可能還原為我們熟悉的事件,它的意義在于喚起人們對于過去的陌生感。在此,安克斯密特又一次尋求美學理論來闡釋作品如何能夠有效地喚起陌生感,他以布洛的“審美距離”與杜威的“一個經驗”理論為例,論述審美經驗能消解外部語境對欣賞者的干擾,保障欣賞者與作品之間自由互動,最終打破審美主體與客體間的隔閡。換言之,安克斯密特要求以審美的方案來對待歷史作品,才能避免將作品還原為熟悉的事件,并且通過審美的態度,才能激發作品中的陌生感,即歷史意識。

綜上所述,在敘事主義歷史哲學中,作品不能還原為事件,事件只能依附于作品而出現,正如保羅·利科所說,“關于事件間的聯系的研究,只在一種情況下是合法的:即人們要想到,所要解釋的事件并非過去所發生的事件,也不是人們所經驗的事件,而是歷史學家建構的事件”;并且,作品的價值在于喚起人們對于過去的疏離感,而這種疏離感也在于作品根本無法還原出我們熟悉的事件,因為“對事件信息的獲取越多,所能夠獲得對事件的掌握就越少,越多的理解,意味著越少的信息獲得”。

最后,我們可以看到,藝術社會學將作品向事件還原的方法論,其所存在的三大缺陷,都可在敘事主義歷史哲學中被解決。在敘事主義史觀中,作品不可向事件還原,避免了將作品歸因為無限的事件序列,美學與敘事主義史觀的內在關聯,論證了作品對事件的顯現始終是一種審美性活動,而敘事主義歷史哲學將作品與事件始終置于歷史理論中予以考察,彌補了藝術社會學方法論中歷史維度的缺失。

附:

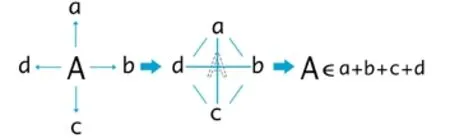

圖1 藝術社會學“作品與事件”關系圖

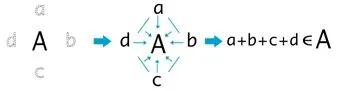

圖2 敘事主義歷史哲學“作品與事件”關系圖

注釋:

[1][2]〔法〕娜塔莉·海因里希.藝術為社會學帶來什么[M].何蒨譯,上海:華東師范大學出版社,2016:1-2,31-33.

[3]盧文超.將審美帶回藝術社會學[J].社會學研究,2018(5).

[4]盧文超.從藝術社會學到新藝術社會學[J].文藝研究,2018(12).

[5]Alphons Sibermann.Definition of Sociology of Art[J].International Social Science Journal,1968(20).

[6]Nick Zangwill.Against the Sociology of Art[J].Philosophy of the Social Science,2002(32).

[7][8][9]〔美〕阿諾德·豪澤爾.藝術社會史[M].黃燎宇譯,北京:商務印書館,2015:1012,587,113.

[10]在《藝術社會學》中,豪澤爾在分析藝術社會學考察藝術作品的原則時,論斷“假如我們把藝術創造過程看成在本質上是自發、自律和自生的,那么就不能賦意義于伴隨創造的情景”,進而豪澤爾認為,由藝術家個體所描述的作品創作的事件,不是社會事件,也不是藝術社會學考察的真正對象。(參見〔美〕阿諾德·豪澤爾.藝術社會學[M].居延安譯編,上海:學林出版社,1987:8-10.)

[11][17][21][22]〔美〕霍華德·S·貝克爾.藝術界[M].盧文超譯,南京:譯林出版社,2014:336,336,346,347.

[12][13]Tia DeNora.Music Asylums:Wellbeing Through Music in Everyday Life[M].Surrey: Ashgate Publishing Limited, 2013:93,58.

[14]高建平.從“事件”看藝術的性質[J].文史知識,2015(11).

[15]周憲.藝術史的二元敘事[J].美術研究,2018(5).

[16]盧文超.從物性到事性——論作為事件的藝術[J].澳門理工學報,2016(3).

[18][19]〔法〕皮埃爾·布爾迪厄.區分[M].劉暉譯,北京:商務印書館,2016:793,800.

[20]例如藝術史家克里斯托勒于1952年在《藝術的現代體系》一文中,認為以德國古典美學為代表的理論,對藝術類型的劃分及對審美原則的建立,無法適應現代藝術的發展,美學不能再對藝術予以闡釋,藝術應當發展出自身的理論。克里斯托勒的觀點對20世紀中期以來的藝術理論、藝術史產生了重要影響。(參見Paul Oskar Kristeller.The Modern System of the Art[J]. Journal of the History of Ideas,1951.)

[23]Nick Hewlett.Badiou,Balibar,Ranciere:Rething Emanciptation[M].London:Continuum,2007:58.

[24]彭剛.從“敘事實體”到“歷史經驗”[J].歷史研究,2009(1).

[25]在2015年國際史學大會中,“情感史”被列為會議四大主題之一,其主旨在于研究情感如何影響人們的行為和歷史進程。參與討論的學者們普遍認同將情感史作為微觀史、記憶史的延伸性研究方向,即著眼微觀事件、個體經驗探究歷史進程(參見《史學月刊》2018年第4期關于情感史研究的系列論文)。而學者們認為,敘事主義歷史哲學在其發展過程中,開啟了微觀史、記憶史的研究路徑,例如伊格爾斯在《二十世紀的歷史學》一書中認為,敘事主義歷史哲學將批判、分析的歷史哲學從結構與過程轉移到普通人民的現實生活經驗上面,其與微觀史所崇尚的個體經驗具有一致性。埃爾科·魯尼亞(Eelco Runia)在Spots of Time

一文中,則將敘事主義興起的緣由定位于20世紀70年代的“記憶危機”大討論之中,認為敘事主義歷史哲學一直致力于解決個體記憶與歷史記憶之間的復雜矛盾。[26][30][40]Hayden White and Erlend Rogne.The Aim of Interpretation is to Create Perplexity in the Face of the Real[J].History and Theory,2009(48).

[27][35][36][37][38]〔荷〕安克斯密特.崇高的歷史經驗[M].楊軍譯,上海:東方出版中心,2011:109,2,223,184,199-202.

[28]Hayden White.Tropics of Discourse[M].London:The Johns University Press,1978:122.

[29]〔美〕海登·懷特.形式的內容[M].董立河譯,北京:文津出版社,2005:26.

[31]Michael Bentley.Past and ‘Presence’[J].History and Theory,2006(45).

[32][33]〔荷〕安克斯密特.歷史表現中的意義、真理和指稱[M].周建漳譯,南京:譯林出版社,2015:171,65.

[34]〔荷〕安克斯密特.歷史與轉義:隱喻的興衰[M].韓震譯,北京:文津出版社,2005:137-138.

[39]〔法〕保羅·利科.歷史與真理[M].姜志輝譯,上海:上海譯文出版社,2004:126.