拆舊材料在建筑設計中的運用研究

沈陽 謝輝

摘要:通過對當代建筑材料的分析研究,了解了現代建筑與傳統建筑之間的關系。探討了拆舊材料的處理方法,以及拆舊材料再應用中的藝術研究,闡述了拆舊材料在建筑設計中的基本原理,歸納了傳統拆舊材料的劃分、組合及藝術再現研究。

關鍵詞:拆舊材料;設計;運用;研究

中圖分類號:X799

文獻標識碼:A

文章編號:1674-9944(2019)17-0109-02

1 引言

隨著社會經濟的發展,人們的生態保護意識越來越強,更注重節能減排。建筑廢棄物問題已成為一個待需解決的問題[1]。各大城市及農村對于拆舊建筑材料的回收再利用以及處理方面有新舉措,不斷嘗試使用新的方法和新的技術。在建筑或者景觀設計的施工過程中,將拆舊的建筑材料使用粉碎機械處理后可用于建筑頂棚抹灰、砌筑內墻、建筑批蕩等多個方面,同時也帶來了一定的經濟效益。通過對拆舊材料進行分類,如磚、瓦、石等分門別類使用做到物盡其用,創造拆舊材料在新的建筑物中的藝術再現。

2升級利用的處理方法

2.1 代替水泥使用

將拆舊材料利用現代壓碎機器進行壓碎成膜,變成粉末狀,粉末狀材料可以作為水泥等材料進行再利用。通過對拆舊材料的再處理和生產,拆舊材料可以制成輕質磚、空心磚、水泥磚、礦棉板、空心板等,這些新材料制作的磚材,可以根據不同的拆舊材料配比生產出不同造型和硬度的磚塊,節省了大量的成本投入。

2.2拆舊材料在設計應用中要解決的問題

拆舊材料的組合不追求標新立意、追求時尚、追求怪異吸引眼球的作法,而是在設計中運用了很多的傳統建筑材料、傳統施工工藝、傳統設計理念。這些拆舊的磚、瓦、石具有特異的符號設計作用,同時,建筑不僅利用的是這些拆舊材料,而且還利用了以拆舊材料為載體的傳統設計中的建構方法“點→線→面”的立體構成,用疊砌、肌理、漸變等方法。同時根據使用原則得出具體的使用方法,分為:藝術拼貼法、功能置換法、量化組合法、再現情境法、改良設計法和新舊共生法[2]。

2.3拆舊材料在建筑設計中的應用

中國美術學院象山校區建筑中的拆舊材料絕大部分有一定歷史年限。它們來源于傳統的徽派建筑,農村建筑,蘊含著悠久的歷史文化價值,承載著對傳統建筑的回歸與創新,而這樣的價值是現代建筑材料所無法比擬的。建筑的拆舊材料主要是通過在農村或者是拆舊的建筑進行回收,同時也包括農村的生活器具,例如拆舊的碎缸料、陶瓷制品、石磨、碎石料等。我們通過磚墻構件利用、磚石砌體利用、碎磚利用[3]。像青磚、紅磚、空心磚、瓦、石材的傳統建材在中國美術學院象山校區建筑中都保持著它們最原始的使用方法和建筑結構。

2.3.1 拆舊材料磚的應用

(1)磚的肌理。磚的肌理通常一般不是指每一塊磚本身的肌理,是指在用磚建筑的過程中由磚砌筑的方法,砌筑的形式而得出的磚與磚之間的縫隙,形成不同的橫線、豎線、曲線,從而實現了各種的肌理效果。

(2)磚的色彩。磚墻的色彩主要是磚本身的顏色和砌墻磚本身留下的縫隙材料所產生的色彩,其磚的色彩構成主要看磚的品種,傳統磚材的顏色分為青磚和紅磚(圖1)。其青磚在制作過程巾主要是用黏土然后在磚窯高溫燒制,在燒制的最后階段加入水,其顏色通過水與高溫的化學反應變成青色,青磚的特點為耐嚴寒,耐腐蝕。其紅磚是黏土與煤炭結合或者加入水泥和其他顏料燒制而成,紅磚的特點是抗壓能力強。

(3)磚的質感。磚的主要成分足泥土,不管是機械化生產還是傳統手工生產,他都是泥土的成分產生的效果,通過對原材料的要求可以提高磚的硬度。通過燒制過程的化學和物理變化,磚的質感越發的細膩,具有傳統質樸感,也可以通過后期的加工形成平整、凹凸、光滑的效果。

2.3.2拆舊材料瓦的應用

王澍建筑中舊瓦所體現的文化思想分別從”山水園林”文人氣質的繼承。王澍設汁的中國美術學院象山校區,使用了330萬片回收呃舊青瓦,回收的這些瓦與現在機械化生產的瓦有著完全不同的效果。一是這些回收的青瓦都是經歷了幾十年甚至是上百年的時間和雨水的洗禮、具有厚重的歷史感,二是把這些具有歷史感的青瓦與現代的建筑相結合,給現代的建筑增加濃厚的歷史底蘊。

對收集來的舊瓦的使用要集中在屋面、瓦批檐上,同時部分使用在瓦爿墻等其他部位。作品中瓦的組合方式主要分為兩種:一種類似傳統屋面瓦的相互搭接,另一種是相互重疊。前者的肌理形式由線狀單元復制而成,但復制時的方向性并沒有前述“從下往上”原則的制約,只需在水平方向平鋪,建造時可同時展開;而后者則通過點狀單元直接結合成肌理界面,即“點→面”。

(1)相互搭接。瓦在建筑中的使用主要是解決屋面防水的問題,它有著悠久的發展歷史,早在《考工記》就有“葺屋三分,瓦屋四分”的記載。瓦決定著中國傳統建筑第五立面的形象,瓦與瓦之間也用水泥砂漿連接,以增加構造穩定性和整體性。在瓦批檐處,瓦甚至三片堆疊為一組進行搭接.從北方到南方,瓦有著豐富的種類和組合方式,由于南方多雨,瓦的使用更是非常普遍,相互搭接以增強屋面的防水性。

(2)相互重疊。瓦的相互重疊在傳統建筑中不常見,主要用于形成房屋的屋脊、圍墻壓頂或者裝飾帶、景觀鋪地等,在浙東地區的瓦爿墻中也會出現這種組合方式。在作品的瓦爿墻中,無論是傳統的小青瓦還是現代的紅色波形瓦,瓦都是以重疊的方式出現,體現著瓦爿墻堆疊的結構邏輯,一些建筑物的屋頂中,他會把瓦重疊、豎立然后與混凝土粘結。

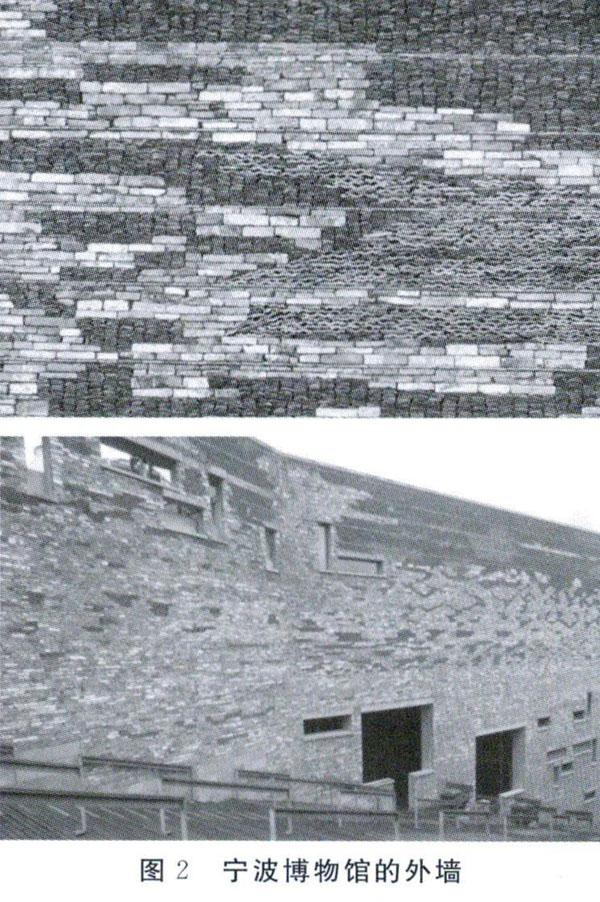

王澍設計的寧波博物館,其外墻極為獨特,在外觀形態上有直墻和斜墻兩種,在直墻方面主要是采用江浙一帶的瓦爿墻。斜墻是采用現代的清水混泥土墻,百年的磚,千年的土,這些具有歷史印跡的舊磚、瓦,不僅繼承了中國傳統建筑元素,保留了歷史,還具有循環利用、節約資源的作用(圖2)。表達了建筑師對建筑學的基本信念,以及建筑與世界和存在者的基本關系[5]。

2.3.3 拆舊材料石材的應用

舊石材多用于建筑的基座和圍墻部位,使用回收來的石板具有“偶然性”。這里所說的“偶然性”是指視覺上的、感覺上的偶然,是與上述有著嚴格、理性建構邏輯和有著標準尺寸材料組合相對的。其材料界面的整體肌理不存在單元“復制”的可能具有不可預測性。

石材是一種天然材料,其形成基于不同的地質條件和自然條件,無論天然開采的塊狀石材還是人工切割和打磨的石材,在其形態表現和材質的質感方面都是獨一無二的,根據其石材不同加工方式,不同的石材的平整度形成了特有的立體化和陰影層次的肌理效果,給人以時代感和歷史的厚重感。

3 拆舊材料應用中的藝術研究

3.1 拆舊材料的質感與色彩

建筑材料的選擇已經成為設計師表達的重要方面之一,甚至上升到“材料語言”的高度來定位建筑材料的重要作用。依托建筑材料技術的快速進步,建筑設計理念和空間品質的實現能力大幅提升,建筑材料和外立面設計已經成為建筑沒汁表達的承要方面。外墻材料的設計影響著建筑的立面,也影響著外墻系統和建筑的表面色彩,建筑空間的表達與建筑形象的實現對材質有較高的要求。

由于拆舊材料的表面屬性具豐富的色彩和肌理特征,在建筑中材料的質感和色彩更為直接的被利用。拆舊材料的質感和色彩追求回歸建筑的本身和溯源,同時也要更多的關注到建筑給人們帶了的知覺感受和視覺感受,實現了真實而又詩一般的建造。

3.2 拆舊材料的空間與構成

建筑構成秩序是一種新興的科學,更是一種偏抽象化的思維存存“。建筑空間的感受不僅是由空間實際的大小、形狀以及空間的穿插形成,更多的是由不同空間界面進行圍合,就是墻面、頂面以及材料表面的視覺效果,材料表現的視覺效果不僅僅是視覺上的,也有觸覺及其感官形式。在兩個建筑空間和形體很相似的情況下所選取的拆舊磚、瓦、石等不同的材料,也一定會產生不同的空間效果。

空間需要與時間相對接,需要在動態的過程中進行比較,建筑本身的空間表達是建筑本身的實體,主要是建筑的圖像化外觀,建筑的圖像化是內在的形式劃分。空間最為核心的內容是空間的塑造,空間主要分為特定功能空間、公共空間。公共交通空間是把各個特定的功能空間聯系起來的形成多樣化的合理流線空間,建筑的功能也得到了利用,空間也變得更為豐富多樣。建筑的多層次、室內空間的組合在使用傳統材料的過程中一定要滿足現代建筑物所包含的各種使用功能,一切實施舉措都要為人的健康、舒適著想,滿足不同年齡、不同性別、不同數量的人的使用功能。

3.3 拆舊材料的傳承與創新

研究傳統材料的目的不是復古,是在探索實踐中國建筑的現代之路。當今中國社會的發展速度很快,在這種條件下能否真的繼承傳統。這個問題被忽略同時也具有一定的偶然,在中國歷史發展的長河中,出現許多文化連續性,對外來文化的包容性。一直以來雖然有外來文化的植入,但它們都可以融入中國的主流文化中。

設計以拆舊材料為基本型進行打散、重構,重新組合成具有現代風格造型的新形象,隨著建造技術的不斷進步與發展,繼而傳承和創新。建筑設計中對于文化的表達和對地域文脈的體現主要分為兩大方面、形和意。對形的理解可以體現為建筑形體、空間格局等直觀的內容形式,從大的體積輪廓、形象面貌,到局部的部件、符號、色質、材料都提供了最直觀的文化現象;將建筑空間形態所體現的文化內涵、精神意義挖掘出來是學習建筑更高層面的內容,結合地域文化特征,中國傳統文化特征,山水園林特點,生活哲學的理解,人文歷史的線索,通過建筑、建造技術實現“意”的表達。

6結語

建筑已經成為了一個重要的審美對象,建筑師對傳統建筑材料在當代建筑中的應用做了巨大的努力,返鄉路上的鄉村迷思及其人文表達[7]。從各自的地域性、文化性以及還有經濟性出發,回歸傳統的手工藝建筑,不是完全使用現代新技術在現代建筑中的應用。綜合考慮各方面的因素,避免當代建筑與本土傳統建筑沖突,以重新連接現在和過去,連接日常生活的記憶,這是建筑實踐的出發點。拋開造型手法,單就用材來看,就有別于當代主流的建筑設計,特別是對舊材料的大規模使用。而那些具有文化內涵與歷史價值的舊材料的運用是使得作品給人以“既新又舊”印象的重要原因。

參考文獻:

[1]柯穎鋒.綠色建筑廢棄物再生利用技術[J].新技術新工藝. 2018(8).

[2]胡沈健,李 洋,室內設計中舊材料再利用價值研究[J].設計.2014(1).

[3]唐浩,胡期光,張 宇.從拆解到營建 —— 提升舊磚價值的建筑設計方法[J].工業建筑.2016(6).

[4]李稼袆,王澍建筑中舊瓦運用的思考[J].山西建筑,2015(9).

[5]王澍,我們從中認出—— 寧波美術館設計[J].時代建筑,2006(5).

[6]李大鵬,淺析建筑設計中的建筑構成秩序[J].建材裝飾.2016(6).

[7]宋源,方星凱.鄉村迷思與人文表達:王澍建筑設計語言賞析[J].建筑與文化.2019(2).

收稿日期:2019-10-28

作者簡介:沈陽(1987-).男,碩士,講師,研究方向為建筑室內設計。

通訊作者:謝輝(1983-).女,碩士,講師,研究方向為建筑室內設計。