聲樂學習中的整體性意識

【摘要】格式塔學派從人類認知的角度強調“整體”意識的重要性,聲樂學習過程中易出現過分強調局部而忽視整體的情況。結合相關理論與實踐,筆者從“聲樂技巧的整體性”“舞臺展現的整體性”“聲樂表現的整體性”及“演唱風格的整體性”四個方面闡述整體性意識在聲樂學習中的作用及其有效的練習方法。

【關鍵詞】聲樂;整體性;舞臺展現;聲樂表現;演唱風格

【中圖分類號】J616? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?【文獻標識碼】A

何謂整體性?雖每個領域不同的理解,但大體上說,就是把研究對象看成一個整體,形成部分與整體間相互依存與制約的關系,在此基礎上來研究整體的性質。[1]聲樂是以人作為個人整體的一種藝術形式,是以身體作為樂器,牽一發而動全身,因此,聲樂的學習也有它的整體性。《毛詩序》中說:“情動于中而行于言,言之不足,故嗟嘆之,嗟嘆之不足,故詠歌之,詠歌之不足,不知手之舞之,足之蹈之也。”這說明人會根據自己內心激動的程度,自發地采用不同的表達形式,這是人天生的一種能力。但是在聲樂學習的過程中卻很容易顧此失彼,稍有不慎,易出現過分強調局部而忽視整體的現象。本文將從四個方面來闡述“整體性意識”在聲樂學習中的作用。

一、聲樂技巧的整體性

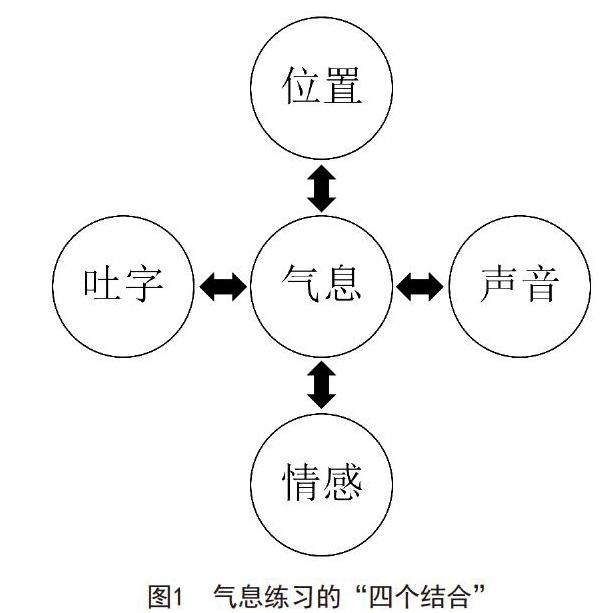

聲樂學習中被提到最多的問題,也是唱歌的首要問題,就是聲樂的技巧。但是任何的技巧都不能夠太過強化,否則會讓學習的人顧此失彼,形成一個單一的印象,導致在以后的歌唱中很難有整體意識,所以建議把唱歌的問題進行結合練習。例如:氣息和位置結合練習,氣息和聲音結合練習,氣息和情感結合練習,氣息和吐字結合練習(如圖1),這樣有助于形成整體的概念,避免以偏概全。

(一)氣息和位置結合練習

單獨的氣息練習會容易憋悶,筆者通過多年的練習和實踐發現,有兩種最簡單、最容易找到兩者感覺的方法,分別是“打嘟嚕”和“閉嘴哼鳴”。

1.打嘟嚕

模仿摩托車啟動時候的聲音,但是要強后即弱:發音的瞬間要強,之后馬上弱下來,非常小的氣息輕輕地帶著,這樣容易找到音頭的感覺,腹部氣息發力的力量,和上高音時所需要的氣息。強短弱長:氣息持續的時候、人要保持很放松的狀態,如果能夠連續打4小節左右,每小節4拍或者更長,那么唱歌的氣息基本是夠的,且是很高、很自然的歌唱位置。在教學中使用這一方法,學生會比較容易接受,也能很快找到氣息和聲音的位置和狀態且不會僵。

2.閉嘴哼鳴

小聲哭泣的時候是比較容易找到的,小聲調整到放松的位置,輕聲哼鳴,自然的氣息,忌憋、緊。可以從小字二組的g2——b2開始,下行,可以朝下進行到小字組的g1左右。盡量讓學生做到輕松自如,這個狀態也是很好的歌唱狀態。建議從高聲區慢慢到低聲區,這樣更容易保持住哼鳴的高位置。

(二)氣息和聲音結合練習

剛開始唱歌時,一部分人不易把聲音放出來。本人通過不斷歌唱練習和教學實踐,發現有兩個方法比較有效。

1.喊嗓練習

戲劇里面的喊嗓練習對放開嗓門找到高位置、有腔體地唱歌是很有幫助的。方法是一個人站在空曠的地方,固定在高位置,聲音由下朝上喊i母音和a母音,先練習i母音,找到穩定的氣息和聲音結合的狀態之后,可以嘗試著將a母音和i母音一起練習,用i母音帶a母音,這是一個非常好的方法。

2.喊人練習

朝遠處或者很遠處喊人,即用生活中常見的、常用的場景提煉出來練習,能夠很輕松地找到高位置、有氣息、圓潤的聲音。

(三)氣息和情感結合練習

聲樂學習過程中,容易在開始時過度追求技巧,等發現缺乏感情和變化的時候再花時間去彌補,導致效率不高、效果不佳。通過學習、實踐和反思,認為將技巧學習和通俗歌曲演唱相結合,是最容易找到聲音的變化和情感的。

生活中幾乎每一個人都會幾首通俗和流行歌曲,它們來源于生活,并且貼近人們的生活,所以很容易就能找到感情和共鳴。建議挑選有一點難度的作品,比如李娜的歌曲,對專業的聲樂學習是很有幫助的。如《女人是老虎》的俏皮、風趣,讓人很容易投入,也很容易找到感情和音色的變化;《咱爸咱媽》的氣聲運用,聲音的自如控制,情感的由心而生,每個人都能夠很容易跟父母產生自然的情感,也比較容易表達出來。

(四)氣息和吐字相結合

民歌的咬字和吐字相對其他唱法更為復雜,因為不同的民族有不同咬字和吐字要求,這對歌者來說是非常困難的,只有不停地摸索,才有可能做得更好,咬字吐字越在自然的狀態下就會越清晰,可以從以下三個方面練習。

首先,在演唱一首歌曲的最初,可以采用輕聲歌唱的方法,將歌詞唱明白了,將旋律了然于心,再逐漸將聲音放大。這一個過程可以反復幾次,效果會更好。周小燕先生曾經說過,在唱歌之前一定要念歌詞,許多作曲家都是根據歌詞來譜曲的,聲樂作品其實是把語言音樂化了。[2]所以,在了解語言的基礎上歌唱是非常有必要而且是有效果的。

其次,通俗歌曲的練習也是一個很不錯的選擇。比如:《不愛胭脂愛乾坤》對氣息、聲音、情感、咬字、吐字都是很好的練習材料,一代女王的霸氣和嬌柔都在唇齒之間,是練習“千斤白,四兩唱”最好的實踐。還有鄧麗君的歌曲,對聲音的控制、對情感的處理及咬字吐字都是很講究的。甚至異性的歌曲也是可以嘗試的,比如劉歡的歌、韓磊的歌等,那些起伏大、情緒深沉的都可以拿來嘗試。通俗、流行歌曲浩如煙海,值得學習民族、美聲的去練習和借鑒。

還有,就是京劇里面的咬字、吐字也是非常好的借鑒。本人有幸在深圳市教育局舉辦的京劇班里學習了一年,師從國家二級演員何青賢老師學習,深感傳統文化的博大精深,有很多的東西值得深挖和借鑒。當然,這里面民歌、美聲的技巧也是很重要的基礎和支撐,兩者能形成互補。著名歌唱家吳碧霞老師是跨界最成功的一個例子,她曾在采訪中說過,大家都認為一個人不可能兩樣都做好。[3]這種說法是有一定道理的,而我認為如果利用優勢互補,相互促進,兩者是都能做好的。

二、舞臺展現的整體性

等唱歌具有了一定的表現力之后,就離不開舞臺的磨練了。藝術的學習離不開舞臺,在學習的過程中,若能夠適當地登臺演出對聲樂學習是有很好的促進作用的,如在練習方法、自信心、性格及形象等。周小燕老師說的特別好:“盡管你唱美聲、民歌、通俗用氣、共鳴、表現等具體方法有所不同,但是總的演唱要求是一樣的,那就是要給人以美感、樸實,用心唱,心要真誠,要投入。這樣,觀眾才會對你有好感。”[2]這應該就是歌唱的整體性的最佳詮釋,從心出發,以真誠為橋梁,才能夠到達觀眾的心。

在學習音樂的最初階段,就要給學生舞臺表演的機會,借此鍛煉他們的膽量,若能夠走上音樂這條路,就不至于因膽怯登臺而造成舞臺表演障礙;即使不走音樂這條路,對以后的人生,無論心理自信還是形象管理都有很大幫助。

舞臺上,面對熟悉或不熟悉的人,人的表演欲被激發的同時,人的性格特點也會因舞臺而慢慢展現出來,如穩定內傾型、穩定外傾型、不穩定內傾型或不穩定外傾型(按英國著名的人格心理學家艾森克的性格理論劃分)[4]。通過舞臺上的表現,學生能夠在演唱和表演的過程中收獲自信、從容合作專業等成果,進而可以陶冶人的情操,提升素養,最后甚至達到可以作為終身事業的高度。教師也能夠觀察出該學生是否適合從事音樂工作,就能夠很從容地給學生指引發展的方向。當然,切勿過分沉溺于舞臺,否則可能會造成孩子唯我獨尊、不易合群、太注重自我等毛病,所以要把握好這個平衡。

三、聲樂表現的整體性

從抽象層面看,藝術是相通的,本人的音樂學習和教學經歷也深深地體會到了這一點。藝術造詣和個人素養也是有很大的關系的,曾經觀摩一個比賽,印象非常深刻:兩個選手演唱水平非常結近,可是評委給出的分數卻相差很大,觀眾充滿疑惑,因為跟心中的標準差太大了。后來評委的解釋讓觀眾茅塞頓開:演唱的時候,一位選手頭腦中有畫面,給人描繪了一幅幅畫卷;另外一位選手只是在竭力展示優美聲音和美好的個人形象。有人在學習聲樂的過程中,不斷增加自己在其他領域的素養,如廣泛閱讀,讓自己的文學修養得到提高,在演唱歌曲的時候,她的理解就不一樣了。練習舞蹈,讓自己有很好的形體和強壯的體魄,這樣登臺演唱時他的氣息和形象會提升,進而增強了整個舞臺的信心。還有很多其他領域的學習都是有意義的,會讓自己的舞臺表現有很好的支撐,能夠翱翔在更廣闊的天地。若只是單一練習聲樂這一項,慢慢就會產生無源之水,獨木難支之感!周小燕先生還有兩句經典的話讓我們共勉,一句是:“我不太相信:一個連母語都唱不好的歌唱家,他(她)的外國歌能唱得多好!”還有一句是:“在中國,你不要唱外國歌蒙中國人,也不要到外國唱中國歌去蒙外國人。你一定要到國外,去唱外國歌征服外國人;在中國,要唱中國歌打動中國人,讓中國人喜愛你。”[2]聲音表現的整體性就是個人素質的全面體現,腳踏實地地做好自己、提升自己才是最好的方式。

四、演唱風格的整體性

當唱到歌劇或者是比較大的作品的時候對感情的要求比較多,對生活的領悟也會有一些要求。只有在生活中有一定經歷和閱歷的人,才能把控得住,且慢慢就形成了個人的演唱風格。比如演唱《孔繁森》等中等難度作品,有對生活中好人好事的積累,有對黨的認識和理解,頭腦中有黨挽救民族、關心人民的形象才更容易投入。再如《恨是高山,仇是海》歌劇片段,如果演唱者連仇恨是什么感覺都不知道,想完成作品那豈不是癡人說夢嗎?仇恨的感覺從哪里來?只能是從生活中觀察、感受、積累而來,或從閱讀感悟中來。演唱風格的整體性就是一個人全面的精神面貌在演唱中的體現,絕對不是單純的“炫技”。本人對聲樂感悟也是源于生活閱歷的增多,源于近二十年聲樂學習和教學的點滴積累。

五、總結

起源于德國的格式塔學派的學習理論(Gestalt Theory),在德語中“格式塔”就是“整體、形狀”的意思,該理論從人類認知的角度強調“整體”意識的重要性。[5]因此,聲樂學習中利用整體性意識有其一定理論基礎,同時在實踐中也取得比較明顯的效果。期待在聲樂學習中,唱響主旋律、傳播正能量,把中國的靈魂和血脈播撒到每一個藝術作品和觀眾心中。

參考文獻

[1]劉子辰.談聲樂演唱中的音樂整體性[D].天津音樂學院,2019:2-3.

[2]陳建彬.周小燕談其聲樂藝術理論及思想[J].音樂藝術(上海音樂學院學報),2017(4):10-12,4.

[3]吳碧霞,徐天祥.十年再回首:吳碧霞的中外“跨界”之路[J].歌唱藝術,2011(4):4-9.

[4]王雁.普通心理學[M].北京:人民教育出版社,北京2002:401-420.

[5] Gestalt Psychology.格式塔心理學理論[DB/OL]. (2018-07-18)[ 2019-09-07].https://wiki.mbalib.com/wiki/格式塔心理學理論.

作者簡介:熊容(1979—),女,本科,小學高級,研究方向為合唱教育及小學音樂教學。