淺析歌曲《來香巴拉看太陽》的美學特征

陳耿

【摘要】歌曲《來香巴拉看太陽》作為專業學習和聲樂比賽的重要曲目,在音樂審美意境上所展現出來的音響材料的形式感、情景相融的繪畫性和藝術體驗的想象性等特征,讓此曲成為了眾人熟知、百聽不厭的好作品。

【關鍵詞】美學特征;材料;景象;感受

【中圖分類號】J607? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?【文獻標識碼】A

從2000年開始,有一首歌曲從央視青歌賽走來,迅速在各大聲樂比賽中展露,并收錄進全國高等藝術院校的聲樂學習曲目,這首名為《來香巴拉看太陽》的藝術歌曲是近些年來云南創作歌曲中的一部佳作。創作者周國慶先生作為云南本土人士,多年來潛心研究藝術歌曲通俗化的方式。通過歌曲《來香巴拉看太陽》將自己的內心體會和生活感受良好結合,創作出這首賦于民族韻味的美、民、通皆可演唱的作品。這首歌曲所運用的音樂材料,所展現的情景畫面及所帶來的藝術感受都別具一格、意味雋永。

一、音響材料的形式感

音樂的美是通過聲音的塑造,依靠人的聽覺來感受的。從歌曲《來香巴拉看太陽》的名字來看,最初會認為這首歌曲定會運用香格里拉的音樂素材,但是按照作者周國慶先生的說法,“這首歌曲幾乎沒有采用香格里拉的音樂素材,‘藏味不很濃,沒有具體吸收哪個藏區的音樂,主要是表現一種‘天籟的東西,可以說是一種升華。”①歌曲所呈現出來的聲音必然是作曲家經過精心思考和創作出來的,這已經不再是自然界中的聲音,而是人在自然界所客觀存在的現實基礎上,發現其中所蘊含的樂音特征,經過客觀的排列所形成的有規律和特點的音響。

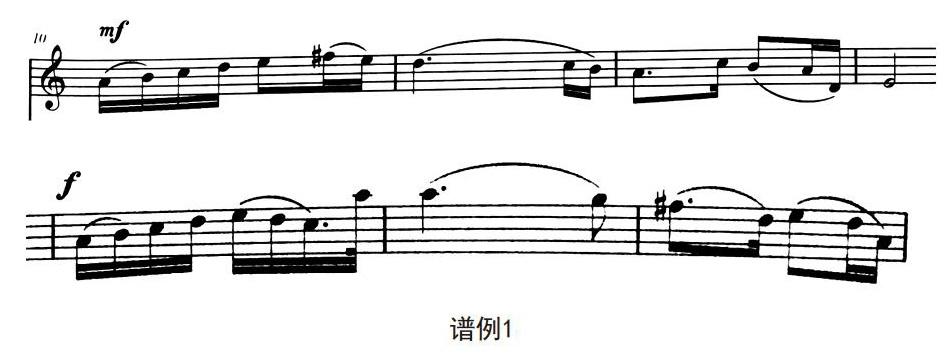

作曲家周國慶多年生活在云南,對于當地的自然景觀和人文風貌十分了解。碧塔海、梅里圣山、雪蓮花、茶馬古道這幾個極具藏區代表的事項,來展現香格里拉的美麗。歌曲選用了在藏族音樂中常見的羽調式,用雅樂音階寫作的全曲。作曲家運用了有趣的“高原山地”型特征的旋律線[1],如譜例1。

這些都是從音樂的外觀輪廓上再現了香格里拉自然風貌的客觀材料。從中音區的6級進上行到高音的3,一個短暫的#4之后,又快速地盤旋式下行到中音的3,以半終止結束。這種“高原山地型”的旋律將梅里雪山的雄渾蒼茫充分體現。這首歌曲開始即揭示了全曲鮮明的主題,類似行走形的節拍特點XXXX XXX∣X. XX∣,印證著作者對這片土地是“看不夠的人間仙境,走不完的世外桃源”的感觸。歌曲結尾對主題旋律的改編再現,在減弱的處理中慢慢漸行漸遠,美景是語言道不盡說不明的,因此這樣逐步減弱的聲音處理模糊了具體的景色意向,缺升華了對自然的贊美和欣賞。

二、情景相融的繪畫性

雖然音樂不能像美術作品一樣通過線條和色彩的運用來直接呈現藝術場景,但音樂仍然可以借助不同音高所呈現出來的旋律線條和音響色彩來達到讓聽眾仿佛看到美麗的風景畫的藝術感受。歌曲《來香巴拉看太陽》單純從名字上就可以讓人描摹出這首作品要展現的生活場景。周國慶先生是這首歌曲的曲作者,也是詞作者,他的歌詞中所飽含的節奏感和結構美和旋律相得益彰。清澈的碧塔海飛流藍天,神奇的梅里圣山連著太陽。那雪蓮花美麗,那草地翠綠,那茶馬古道悠遠,那佛光慈祥。這就是香巴拉,看不夠的人間仙境,走不完的世外桃源。

這首歌曲將藏民心中的理想圣地香格里拉的美景yoga三言兩句簡單勾勒,卻呈現出了一派祥和安靜的高原圣景。從詞中我們仿佛可以看到作者所描繪出的香格里拉美景圖:碧塔海的波瀾與藍天相融,就像雪山與太陽同在,漫步茶馬古道,腳踩綠草青青,看到美麗圣潔的雪蓮花,這樣的人間仙境在作者筆下慢慢移步而來。動態的流水和靜態的雪蓮花,動靜相宜,遠近相稱,為聽眾展現出了悠遠平和的意境,寥寥幾句就顯露了歌曲強烈鮮明的畫面感,讓人沉醉。第二段歌詞將最具代表性的民族風情“酒歌”“酥油茶”“弦子舞”“帳篷”等展開描繪,動人的畫面情景交融,點、線、面的構圖方式在詞中淋漓再現,為最終“這就是香巴拉”推向高潮。樸實的歌詞卻可以將畫面安排的層次分明、色彩明艷,聽眾在不斷移動的畫鏡中感受自然美景,仿佛親眼感受到了這樣的人間仙境,獲得了最直觀的審美享受。

歌詞本身的節奏感和韻律為樂曲本身奠定了極好的音樂基礎。開頭排比的四句歌詞在旋律上也用反復的樂句來表現。歌詞“這就是香巴拉”情感的上升,同時也是旋律在此的漸次升高,而最高音HC的出現,更給人感受到一種來自自然的呼喊和力量。尾聲的逐漸放慢結束,拉長了樂曲的意境,將聽眾引向了遙遠的香巴拉,營造出回味悠長的美好畫境。

三、藝術體驗的想象性

一首歌曲,無論對于演唱者還是欣賞者,對樂曲的理解和再現都會帶有自我的分析。“想象最為人類一種較為特殊的心理能力,可以為想象者創造出未曾知覺過的甚至是未曾存在過的事物形象。”人們可以用自己頭腦記憶中的已有材料,進行分析綜合,從而創造出一些新的形象。藝術的抽象表現,可以投射入人的精神世界中。周國慶在報紙上偶爾看到了梅里雪山的照片,心中受到震撼,淚流滿面,觸發了靈感,從而創造出了這首廣為傳唱的《來香巴拉看太陽》。

作曲家并未真正到過美麗雪山,也未曾看到過陽光普照,然而作者心中一直對于香格里拉十分崇敬,當看到照片,曾經對于香格里拉的想象便幻化為具象的場面,在頭腦中形成音樂語匯,完成了整部音響的創作。理查斯特勞斯曾經這樣寫道:“樂思像新酒,要存放在儲藏室里,等到發酵、成熟之后才能取出來。我時常草率地記下一個動機或一支旋律,有一年功夫不去管它。然后,當我重新拿起來的時候,我發現內心一些無意識的想象力已經對它做了工作。”正是作曲家周國慶先生長期對于云南風土人情的熟悉和積累,才能在未到過美景圖片面前產生創作的靈感和想象。這是長期藝術體驗才能完成的創作。對于任何一個演唱者來講,都不太可能為了一首歌曲而專程去趟香格里拉,但要盡可能再現作曲家的表達意圖,依然要依賴于對情景的想象和描繪。這首歌曲一開始的旋律取自尼泊爾民歌《羚羊過山》,這種異國情調就帶來了一種神秘感。那么在演唱中就要想象如何用聲音來這種意境進行表達,是優美、遼遠的演繹,也是贊美、歌頌的洋溢。這首歌曲縱觀民、美、通三種唱法,對于任何唱法而言,都不能唱的過于太硬,只有柔緩地表達才能將歌曲的神秘感準確傳遞給聽眾。聽眾接受到的音樂在心中也要借助內心的想象來塑造音樂意向,才可構造出香格里拉的美景,在歌聲中感受歌曲作者的創作初心。

中國藝術對于“情濃而意遠,景清而心淡”的說法其實就是對情景相融的藝術追求。道家將“物我合一”從而達到“情景相即”的審美情趣影響了代代的中國文人。音樂作為表達情感的最好方式,在音樂中表現人和自然合一的審美情趣,像《到香巴拉看太陽》這樣的歌曲就是在中國傳統音樂的基礎上所傳達的某種審美意味,正是這樣的意味吸引了越來越多的藝術家來演繹傳遞如此優秀的音樂作品。

注釋:

①摘自https://wenku.baidu.com/view/91d8bfbf0875f46527d3240c844769eae009a3f0.html.

參考文獻

[1]周豐慶.天籟之音,一聽傾心-周國慶《來香巴拉看太陽》賞析[J].民族音樂,2008(6).