新型職業(yè)農(nóng)民培育參與意愿的影響因素分析

馬名慧 邵喜武 周楊

[摘要]加強(qiáng)新型職業(yè)農(nóng)民的隊(duì)伍建設(shè),是提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力、加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展、推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的重要舉措。基于吉林省調(diào)研數(shù)據(jù),并通過(guò)建立Logistic二元回歸模型,分析和研究不同的影響因素對(duì)農(nóng)民參與新型職業(yè)農(nóng)民培育意愿的影響,結(jié)果表明,性別、年齡、受教育程度、主要收入來(lái)源、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)了解程度、培育方式、培育內(nèi)容以及培育時(shí)間等因素對(duì)農(nóng)民參與培育意愿具有顯著影響,最后根據(jù)理論和實(shí)證分析,提出相應(yīng)的對(duì)策或建議。

[關(guān)鍵詞]新型職業(yè)農(nóng)民;培育;影響因素;吉林省

[中圖分類號(hào)]G725[文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼]A

1引言及文獻(xiàn)綜述

加強(qiáng)新型職業(yè)農(nóng)民建設(shè)不僅是提高農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入和農(nóng)村生產(chǎn)力水平的客觀要求,也是推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施的重要舉措。農(nóng)民是否愿意參與新型職業(yè)農(nóng)民培育,又有哪些因素會(huì)影響農(nóng)民參與培育的意愿,針對(duì)這一問(wèn)題我們進(jìn)行分析和探究,對(duì)推動(dòng)新型職業(yè)農(nóng)民培育工作具有重要的意義。

目前國(guó)內(nèi)已有許多學(xué)者對(duì)新型職業(yè)農(nóng)民培育進(jìn)行了研究和分析,在理論分析方面,徐天敏將新型職業(yè)農(nóng)民的含義劃分為廣義和狹義,廣義是指在農(nóng)村從事現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)以及為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者提供服務(wù)的從業(yè)人員;狹義是指能夠長(zhǎng)期從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)業(yè)服務(wù)并具有較高的科學(xué)文化水平、市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理能力以及現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)的農(nóng)業(yè)實(shí)踐人員;王國(guó)慶認(rèn)為,在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的快速發(fā)展和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整中,新型職業(yè)農(nóng)民是從傳統(tǒng)農(nóng)民中發(fā)展出來(lái)的,它把農(nóng)業(yè)作為一種產(chǎn)業(yè)并融入到市場(chǎng)中,農(nóng)民更多的則是追求利潤(rùn)最大化;朱啟臻認(rèn)為新型職業(yè)農(nóng)民的生產(chǎn)活動(dòng)不僅追求個(gè)人經(jīng)濟(jì)利益,還關(guān)心集體利益和社會(huì)效益,從而推動(dòng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的進(jìn)步與發(fā)展。在必要性和意義上:房彬認(rèn)為加強(qiáng)新型職業(yè)農(nóng)民培育是提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力、縮小城鄉(xiāng)差距、推動(dòng)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展、加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程的重要途徑;陶佩君認(rèn)為加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)教育及職業(yè)技術(shù)教育,有利于提高廣大農(nóng)民的科學(xué)文化素質(zhì)、思想道德素質(zhì),實(shí)現(xiàn)全面建設(shè)小康社會(huì)的戰(zhàn)略目標(biāo);韓娜認(rèn)為加強(qiáng)新型職業(yè)農(nóng)民培育,有利于增加農(nóng)民收入及農(nóng)村政治文明建設(shè)和村民民主管理。在實(shí)證分析方面,馬艷艷、李鴻雁運(yùn)用Logistic回歸模型分析了農(nóng)戶的個(gè)體特征、家庭生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特征、政策認(rèn)知程度以及參加培訓(xùn)的經(jīng)歷等因素對(duì)農(nóng)民參與培育意愿的影響;周杉、代良志、雷迪運(yùn)用Probit模型分析了農(nóng)戶個(gè)人特征、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況以及政府支持的有效性等因素對(duì)培育的滿意度的影響;姜明倫、于敏、李紅通過(guò)建立分類回歸和總體回歸模型并利用Box-Cox方法研究了不同培育機(jī)構(gòu)對(duì)培育效果的影響;因此本文在已有研究的基礎(chǔ)上,通過(guò)建立Logistic回歸模型來(lái)分析受訪農(nóng)民的個(gè)體特征與職業(yè)培育供給特征,對(duì)農(nóng)民參與培育意愿的影響進(jìn)行實(shí)證分析,并根據(jù)分析的結(jié)果提出相應(yīng)政策建議。

2數(shù)據(jù)來(lái)源和特征描述

2.1樣本數(shù)據(jù)來(lái)源

本文主要對(duì)白城市通榆縣、松原市乾安縣、長(zhǎng)春市農(nóng)安縣、四平市梨樹縣、通化市通化縣的農(nóng)戶進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查,調(diào)研共發(fā)放了500份,收回了453份,在整理過(guò)程中剔除無(wú)效和不完整的問(wèn)卷后,實(shí)際的有效問(wèn)卷為397份。調(diào)查問(wèn)卷的類型主要分為以下幾種,一是被調(diào)查農(nóng)戶的個(gè)體特征,包括年齡、性別、受教育程度、主要收入來(lái)源、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)了解程度;二是職業(yè)培育的供給特征,包括培育方式、培育內(nèi)容、培育時(shí)間。

2.2樣本的基本信息(見(jiàn)表1)

3實(shí)證分析

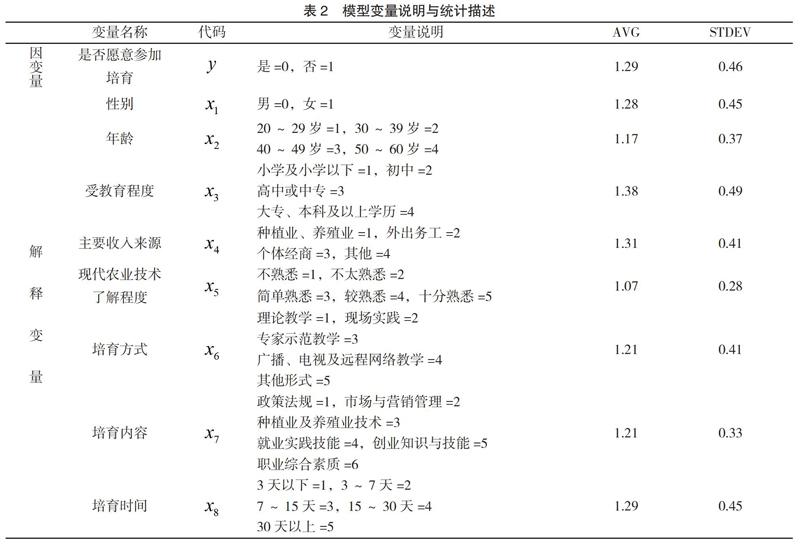

3.1 變量的定義與說(shuō)明

模型中的自變量是通過(guò)對(duì)受訪農(nóng)民進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查所得的數(shù)值,變量的定義及說(shuō)明見(jiàn)表2。

3.2 模型構(gòu)建

本文采用Logistic回歸分析模型來(lái)研究各解釋變量對(duì)農(nóng)民參加培育意愿的不同影響,將因變量Y的取值范圍限制在(0,1),其中農(nóng)民愿意參加設(shè)定為0,不愿意參加設(shè)定為1,解釋變量為:性別X1、年齡X2、受教育程度X3、家庭收入來(lái)源X4、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)了解程度X5、培育方式X6、培育內(nèi)容X7、培育時(shí)間X8、μ隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng),函數(shù)的表達(dá)式為:

因此構(gòu)建吉林省農(nóng)民參加新型職業(yè)農(nóng)民培育的logistic回歸分析模型為:

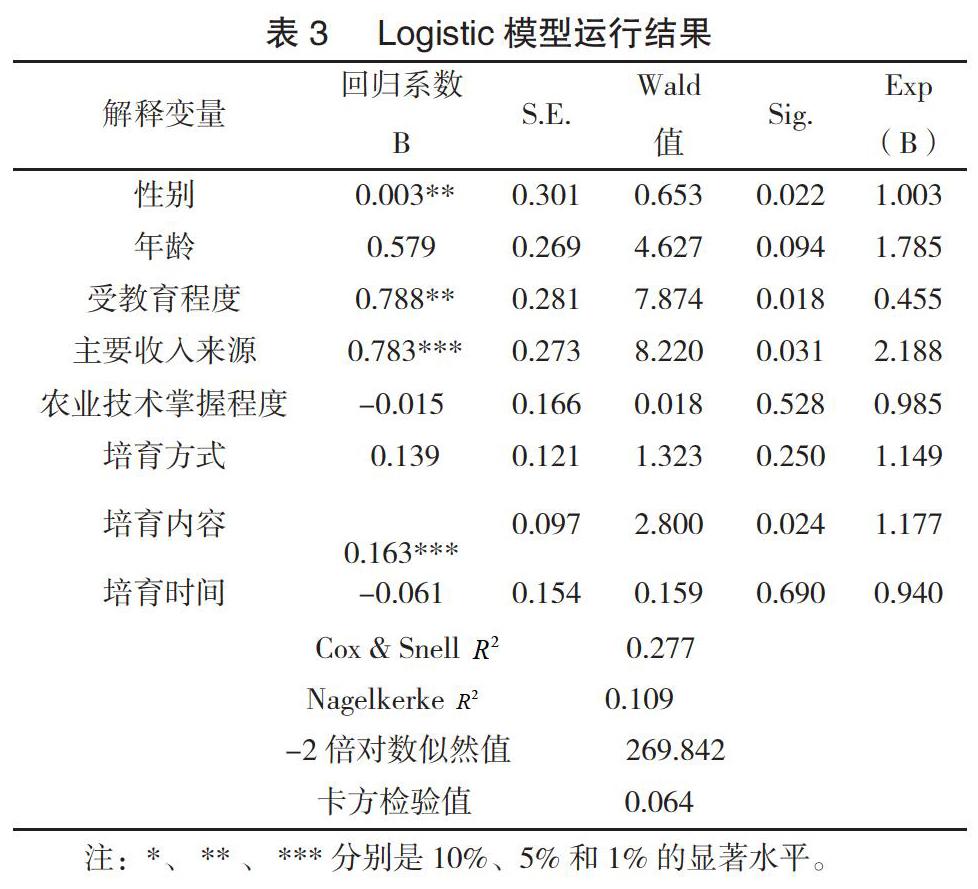

3.3模型運(yùn)行結(jié)果與統(tǒng)計(jì)描述

本文運(yùn)用SPSS19.0對(duì)調(diào)研結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,模型整體擬合效果良好,通過(guò)顯著性檢 驗(yàn)(見(jiàn)表3)。

(1)性別結(jié)構(gòu)對(duì)農(nóng)民參與培育意愿的影響較為顯著且對(duì)農(nóng)民參與培育具有正向影響。在調(diào)查對(duì)象的性別結(jié)構(gòu)中,男性更愿意參加培育,可能是由于男性在從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)勞動(dòng)中占主導(dǎo)地位。年齡結(jié)構(gòu)對(duì)農(nóng)民參與培育的影響方向?yàn)檎颍绊懽饔貌⒉伙@著。隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化以及農(nóng)業(yè)信息化的不斷發(fā)展,傳統(tǒng)農(nóng)民期望獲得更多的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)知識(shí)和技能,影響不顯著可能是農(nóng)民的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技能水平相當(dāng),所以在學(xué)習(xí)農(nóng)業(yè)相關(guān)知識(shí)的需求上也趨于相同。

(2)從模型運(yùn)行的結(jié)果來(lái)看,受教育程度在5%的水平上顯著,且對(duì)農(nóng)民參與培育決策的影響呈正相關(guān),表明農(nóng)民受教育程度越高,參與意愿會(huì)越強(qiáng)烈。受訪農(nóng)民年齡普遍集中在40~60歲,且科學(xué)文化水平較低,也導(dǎo)致了一部分農(nóng)民參與培育的積極性不高。

(3)家庭收入類型不同,農(nóng)民參加培育的需求程度也會(huì)存在差異,從模型運(yùn)行的結(jié)果來(lái)看,主要從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的家庭需求較為強(qiáng)烈,其次是外出務(wù)工的農(nóng)民,因此家庭主要收入類型對(duì)農(nóng)民參與職業(yè)培育意愿的影響較為顯著。

(4)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)了解程度對(duì)農(nóng)民參與職業(yè)培育具的影響呈負(fù)相關(guān),但是影響不顯著,可能是由于對(duì)農(nóng)業(yè)技術(shù)比較了解農(nóng)民覺(jué)得參與培育的意義不大,影響不顯著可能是由于不論收入來(lái)源是哪種類型的農(nóng)民,都會(huì)對(duì)農(nóng)業(yè)技術(shù)有一定的了解。

(5)在職業(yè)培育方式的選擇上,農(nóng)戶更傾向靈活多變的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐教學(xué)或是傳統(tǒng)的理論教學(xué),其他的培育方式的人數(shù)則較少,僅有13.1%的農(nóng)民選擇廣播、電視及網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程教學(xué)等方式進(jìn)行培育,產(chǎn)生這一現(xiàn)象原因是農(nóng)村的網(wǎng)絡(luò)普及度不高,人們對(duì)網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的了解度和認(rèn)知度比較低。

(6)培育內(nèi)容的影響也較為顯著,選擇創(chuàng)業(yè)知識(shí)與技能的人數(shù)雖不多,但多數(shù)是年齡較輕農(nóng)民,說(shuō)明年輕農(nóng)戶對(duì)農(nóng)業(yè)技術(shù)較強(qiáng)的培育內(nèi)容更感興趣,此外,選擇市場(chǎng)與營(yíng)銷管理的農(nóng)戶比重為15.6%,表明隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,越來(lái)越多的農(nóng)民也參與到了市場(chǎng)活動(dòng)中,農(nóng)民對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷與市場(chǎng)管理相關(guān)知識(shí)的需求也較大。

(7)培育時(shí)間的影響不顯著并呈負(fù)相關(guān)關(guān)系,即培育時(shí)間越短,農(nóng)民參與培育的意愿越強(qiáng),這可能是由于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)具有季節(jié)性,所以農(nóng)民更傾向于根據(jù)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)時(shí)間隨時(shí)變化的短期培育。

4政策建議

(1)更新培育觀念、創(chuàng)新培育方式。對(duì)于理論知識(shí)的培育,可以采用課堂培育的方式,并且培育的方式方法要靈活;對(duì)于職業(yè)技能的培育。可以采用集體現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐與指導(dǎo)的方法開(kāi)展農(nóng)業(yè)職業(yè)技能的培育。培育人員也可以采用典型基地示范的方法來(lái)提高對(duì)農(nóng)業(yè)職業(yè)技能培育的質(zhì)量。充分利用現(xiàn)代媒體、大數(shù)據(jù)分析以及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),加強(qiáng)新型職業(yè)農(nóng)民培育的信息平臺(tái)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)遠(yuǎn)程教育平臺(tái)的建設(shè),加強(qiáng)培育工作人員與參與職業(yè)培育農(nóng)民的互動(dòng)性,從而快捷有效地向廣大農(nóng)民提供技術(shù)、信息和咨詢服務(wù)。(2)完善培育相關(guān)政策法規(guī),優(yōu)化培育環(huán)境。優(yōu)化整合農(nóng)村職業(yè)技術(shù)學(xué)校、農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校以及各種農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站等教育資源。改革新型職業(yè)農(nóng)民培育的內(nèi)容、方法和機(jī)制,提高創(chuàng)新能力,調(diào)整培育時(shí)間,使培育時(shí)間能夠靈活的適應(yīng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)民生活的規(guī)律。(3)創(chuàng)新培育體制,提高培育效益。在發(fā)揮政府主體作用的基礎(chǔ)上,還應(yīng)不斷完善培育組織規(guī)劃?rùn)C(jī)制,發(fā)揮各類龍頭企業(yè)、農(nóng)村合作社、農(nóng)民技術(shù)協(xié)會(huì)等民間團(tuán)體作用,提高培育機(jī)構(gòu)的培育效果。建立嚴(yán)格的績(jī)效考核制度和檢查驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),對(duì)培育機(jī)構(gòu)的工作項(xiàng)目和工作效率進(jìn)行監(jiān)督考核,加強(qiáng)對(duì)新型職業(yè)農(nóng)民培育機(jī)構(gòu)的管理和監(jiān)督。

[參考文獻(xiàn)]

[1] 徐天敏.新型職業(yè)農(nóng)民的內(nèi)涵及特征研究[J].農(nóng)村經(jīng)濟(jì)與科技,2015(10) :186-188.

[2] 王國(guó)慶.加快培育新型職業(yè)農(nóng)民,努力提高營(yíng)業(yè)收入[J].新農(nóng)村,2011(05) :14-15.

[3] 朱啟臻.新型職業(yè)農(nóng)民內(nèi)涵特征及其地位作用[J].中國(guó)農(nóng)業(yè)信息,2013(09) :16-18.

[4] 房彬.新型農(nóng)民概念界說(shuō)[J].調(diào)研世界,2009(10) :29-31.

[5] 陶佩君.農(nóng)村發(fā)展概論[M].北京:中國(guó)農(nóng)業(yè)出版社,2013(12).

[6] 韓娜.我國(guó)新型職業(yè)農(nóng)民培育問(wèn)題研究[J].遼寧經(jīng)濟(jì),2012(11):94-96.

[7] 馬艷艷,李鴻雁.農(nóng)戶對(duì)新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)的意愿響應(yīng)及影響因素分析[J].西北人口,2018(12) :99-104.

[8] 周杉,代良志,雷迪.我國(guó)新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)效果、問(wèn)題及影響因素分析[J].農(nóng)村經(jīng)濟(jì),2017(04) :115-121.

[9] 姜明倫,于敏,李紅.農(nóng)民培育機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)效果及影響因素研究[J].農(nóng)業(yè)科技展望,2015(08) :55-62.

農(nóng)村經(jīng)濟(jì)與科技2019年19期

農(nóng)村經(jīng)濟(jì)與科技2019年19期

- 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)與科技的其它文章

- 高校涉農(nóng)行業(yè)英語(yǔ)翻譯課程建設(shè)研究

- 高校英語(yǔ)教學(xué)服務(wù)“三農(nóng)”的途徑研究

- 高職院校老年服務(wù)與管理專業(yè)實(shí)踐教學(xué)現(xiàn)狀分析及對(duì)策

- 《經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ)》課程線上線下混合式教學(xué)模式改革探究

- 大數(shù)據(jù)時(shí)代對(duì)會(huì)計(jì)工作及專業(yè)人才培養(yǎng)帶來(lái)的挑戰(zhàn)

- 基于校企合作的高職旅游專業(yè)實(shí)踐教學(xué)體系改革初探